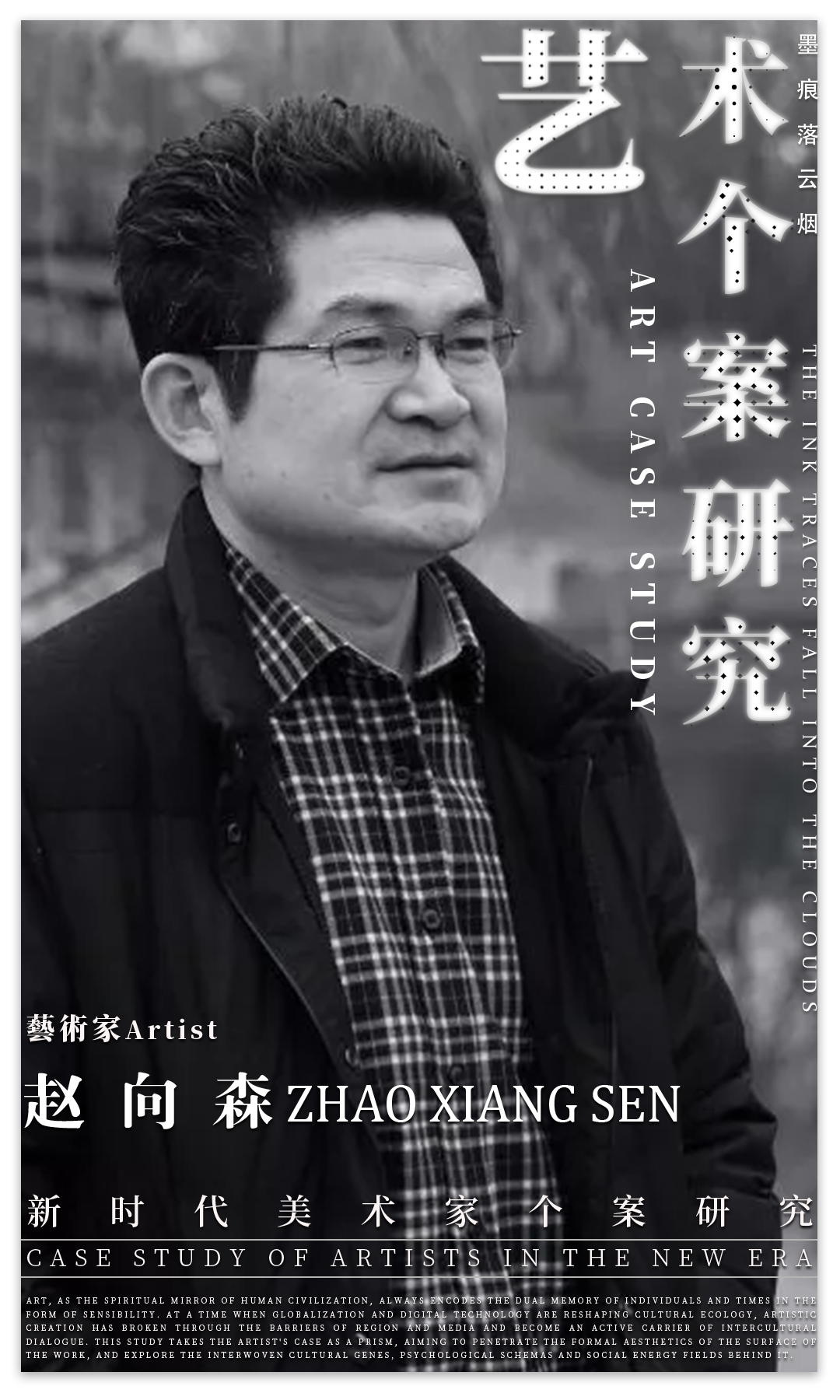

艺术个案研究 | 赵志彬:“不止于攀登”

艺术,作为人类文明的精神镜像,始终以感性形式编码着个体与时代的双重记忆。在全球化与数字技术重塑文化生态的当下,艺术创作已突破地域与媒介的藩篱,成为跨文化对话的活性载体。本研究以艺术家个案为棱镜,旨在穿透作品表层的形式美学,探求其背后交织的文化基因、心理图式与社会能量场。

传统艺术史研究常受限于风格演进线性叙事或天才论范式,易将艺术家简化为艺术运动的时间注脚。本课题则尝试构建“微观—中观—宏观”的三维研究模型:通过视觉符号的考古学解构(微观),还原个体创作系统的生成密码;借助跨地域艺术家社群的比较研究(中观),定位个案在文化迁徙中的坐标位移;最终连接后殖民理论、媒介生态学等视角(宏观),揭示艺术实践如何作为社会变革的隐形推手。方法论上,除图像志分析与档案梳理外,更引入数字人文工具进行创作母题的语义网络建模,并采用参与式民族志深入艺术家工作室,捕捉未被文本化的创作现场逻辑。

此研究的学术价值不仅在于填补某艺术家系统性研究的空白,更试图回应当代艺术研究的范式危机——当NFT艺术颠覆物质性、AI创作挑战作者主体性时,个案研究如何超越传记式书写,成为解码文化转型的密匙?我们期待这项研究能为艺术社会学提供新的分析单元,同时启示文化机构构建更具生态性的艺术评价体系。

全文将以“创作语言的重构—文化身份的协商—社会介入的路径”为线索,在流动的现代性语境中,展开一场关于艺术主体性如何在不同权力场域中自我重塑的思想实验。这既是对个体艺术生命的深度凝视,亦是对艺术何为的当代诘问。

中国女画家协会会员、中国女子书画会会员、国家一级运动员

2006年毕业于青岛大学文学院中国语言文学专业。

喜欢攀登雪山,2019年获得一级运动员资格。

2018年开始学习油画,目前主要致力于登山题材油画、青岛胶南年画创作。

全国入展情况:

2022年1月, 作品《攀登者》入选第九届中国北京国际美术双年展(文化部、中国文联、奥组委主办),作品被中国美术馆收藏;

2023年8月,作品《攀登之路》入选中国体育艺术展(国家体育总局、中国体育博物馆、奥组委主办);

2023年10月,作品《攀登之路》受邀参加中国体育文化博览会及中国体育旅游博览会期间的艺术展览板块(国家体育总局、中国体育博物馆主办);

2024年4月,作品《苍穹之下》入选“希望之光--中国青年油画名家主题创作展”(北方油画院主办);

2024年10月,作品《走向巅峰》入选中国体育艺术展(国家体育总局、中国体育博物馆、奥组委主办);

省级入展情况:

2021年10月,《蓄势待发》入选第二十五届山东省新人新作展(山东省美协主办);

2022年10月,《山·海·经》入选山东省第三届综合材料作品展(山东省美协主办);

2023年10月,《扶光之下》入选山东省第四届综合材料作品展(山东省美协主办)。

联展、个展情况:

2024年11月,举办“与时舒卷”五人联展(青岛文联学术指导、青岛市美协主办)。

出版物情况:

2023年12月,三幅作品及相关评论文章发表于《油画》杂志第四期(季刊)。 标题:从《攀登者》看赵志彬的油画创作,作者赵鹏飞

2024年12月,七幅作品及相关评论文章发表于《诗书画》杂志第12期(月刊)。标题:赵志彬登山题材油画创作精神层面浅析,作者赵鹏飞。

从《攀登者》看赵志彬的油画创作

赵鹏飞/青岛市文学艺术界联合会

在“生命之光·2022第九届中国北京国际美术双年展”中,入选的赵志彬油画作品《攀登者》被中国美术馆收藏,获得了艺术界的广泛关注。本文以这件作品《攀登者》为切入点,将其置于当下的时代语境之中,通过对创作过程的剖陈来为当下的油画创作提供一些思考。

《攀登者1》油画 140x170cm被中国美术馆收藏

关于登山,每个攀登者都有自己的初衷。赵志彬作为一个并不具备登山天赋的人,对登山的兴趣源于山本耀司的一句话:“‘自己’这一概念是不可见的,只有当‘自己’撞上其他的事物后反射回来,我们才能了解‘自己’。”雪山在赵志彬的眼中就是了解自身的一条途径,即一条通向‘自己’的路。攀登之路当然不是轻松、惬意的,攀登者不得不在疲惫中调整心情,一边劳筋苦骨地继续前行,一边在途径冰缝时克服掉战战兢兢的情绪,勇敢地面对各种未知的风险。攀登者的曙光只会照亮在山巅。当站在山巅的那一刻,所有经历过的苦难才会顷刻变得值得。在普通人平淡的日常生活中,极少能够体会到攀登高山所产生的心灵激荡感。这种现实中的登山之旅丰富了赵志彬的人生阅历,锤炼了她的性情,为她继续攀登艺术高峰奠定了坚实的精神基础。

《攀登道路诸阶段》系列之一 油画 80x80cm

《攀登道路诸阶段》系列之一 油画 80x80cm

2018年,赵志彬决定将自己攀登雪山的经历描绘出来,而这也成了其艺术创作的转折点。虽然作品《攀登者》最初的灵感来源是中国攀登者高立与尼泊尔攀登者明玛格杰在冬季攀登乔戈里峰的影像资料,但赵志彬在创作的时候没有照搬图片,而是取舍得宜地进行了诸多艺术联想。这幅作品的构图简洁明了,只选择了一处陡峭的岩壁进行描绘。从左向右蔓延的岩壁与干脆有力的笔触共同凸显出一股凌厉之势。关于攀登者脚下的雪地,赵志彬选择了坡度比较平缓的雪坡进行描绘,原因是她只想表现一种向上攀登的状态,而不想哗众取宠地表现攀登乔戈里峰的危险与艰辛。

《攀登道路诸阶段》系列之四 油画 80x80cm

《攀登道路诸阶段》系列之四 油画 80x80cm

关于攀登者的形象,赵志彬没有刻画人物的正面,而是以第一视角描绘了自己正前方另一位攀登者的背影。据她所说,在累到精疲力竭、临近崩溃的时候,跟上自己前面的背影就是唯一的目标,是支撑自己坚持下去的全部动力。画中攀登者所背负的行囊也是经过精心设计的,都是高海拔登山必须具备的生存保障。为了减轻负重,登山者通常情况下会将行囊压缩至最小的状态,因而创作者在刻画时不能将行囊绘制得过分沉重。不过,再轻的行囊在7000米以上的高海拔地区也会成为攀登者的巨大负担。这种矛盾在创作的时候令赵志彬产生了一些困扰,即如何呈现行囊的重量感。在这样的时刻,如何于真实感受和艺术效果中寻求平衡显得颇为重要。在整个画面中,雪地、峭壁、攀登者、行囊呈十字形构图,稳定中又呈现出了一定的不确定性。这里没有任何炫技的成分,也没有任何冗余的细节,折射出了创作者简单、纯粹、真实的人生态度。

《走向巅峰》80x100cm

《走向巅峰》80x100cm

油画中国化一直是美术界所关注的课题。油画传入中国后,对东方意韵的表现成为许多油画家努力追寻的目标。众所周知,西方油画通过客观色彩来表现大自然的本真,而中国的绘画更强调情感和主观层面的师造化,追求的是一种“写意精神”和“艺术的真实”。吴冠中在《我读石涛画语录》中提到了“一画之法”,即绘画没有固定的方法,艺术家应遵从自己内心的感受来创作。在千变万化的世界中,随着时空的交替,物象的颜色、温度、质感等都会随之发生改变。有的画家热衷于反复描绘同一事物、同一题材。他们根据不同时间的不同光线,创作了不同的作品,且其中的每一幅都饱含情感,都是内心的真实感受。有的画家虽然懂得各式各样的创作方法,但偏偏忽略了方法及风格是从何处而来的。他们过早地沉浸在程式化的创作逻辑之中,创作出的作品自然而然地被某种风格所挟持,无法实现情感的升华,看起来寡淡无味。

《攀登道路诸阶段》系列之二 油画 80x80cm

《攀登道路诸阶段》系列之二 油画 80x80cm

作为一位热爱远足和极限运动的艺术家,赵志彬的眼中不只有雪山,还有芬兰的极光、土耳其的热气球、马尔代夫的海水、印度尼西亚的火山、三毛笔下的撒哈拉沙漠……这些过往的“旅途”使她拥有了更为广阔的视野,从而为创作“登山”系列作品打下了坚实的基础。山峰有巅,艺术无顶。艺术家在创作之路上肯定会持续地面对不同的困扰与问题,正如面对一座座高耸的山峰。这种面向高峰的压迫感对每一个艺术工作者来说都是一种挑战,当然也是一种激励。

《攀登道路诸阶段》系列之三 油画 80x80cm

《攀登道路诸阶段》系列之三 油画 80x80cm

《冰川上的来客》年画 75x105cm

《冰川上的来客》年画 75x105cm

《攀登道路诸阶段1》油画 80x100cm 已被收藏

《攀登道路诸阶段1》油画 80x100cm 已被收藏

《攀登之路》综合材料 180x150cm

《攀登之路》综合材料 180x150cm

《雪山守护者》系列之一 油画 120x120cm

《雪山守护者》系列之一 油画 120x120cm

《雪山守护者》系列之二 油画 120x120cm

《雪山守护者》系列之二 油画 120x120cm

《雪山守护者系列--高山杜鹃3》油画 120x120cm

《雪山守护者系列--高山杜鹃3》油画 120x120cm

《晨风鸣北林》油画 50X70cm

《晨风鸣北林》油画 50X70cm

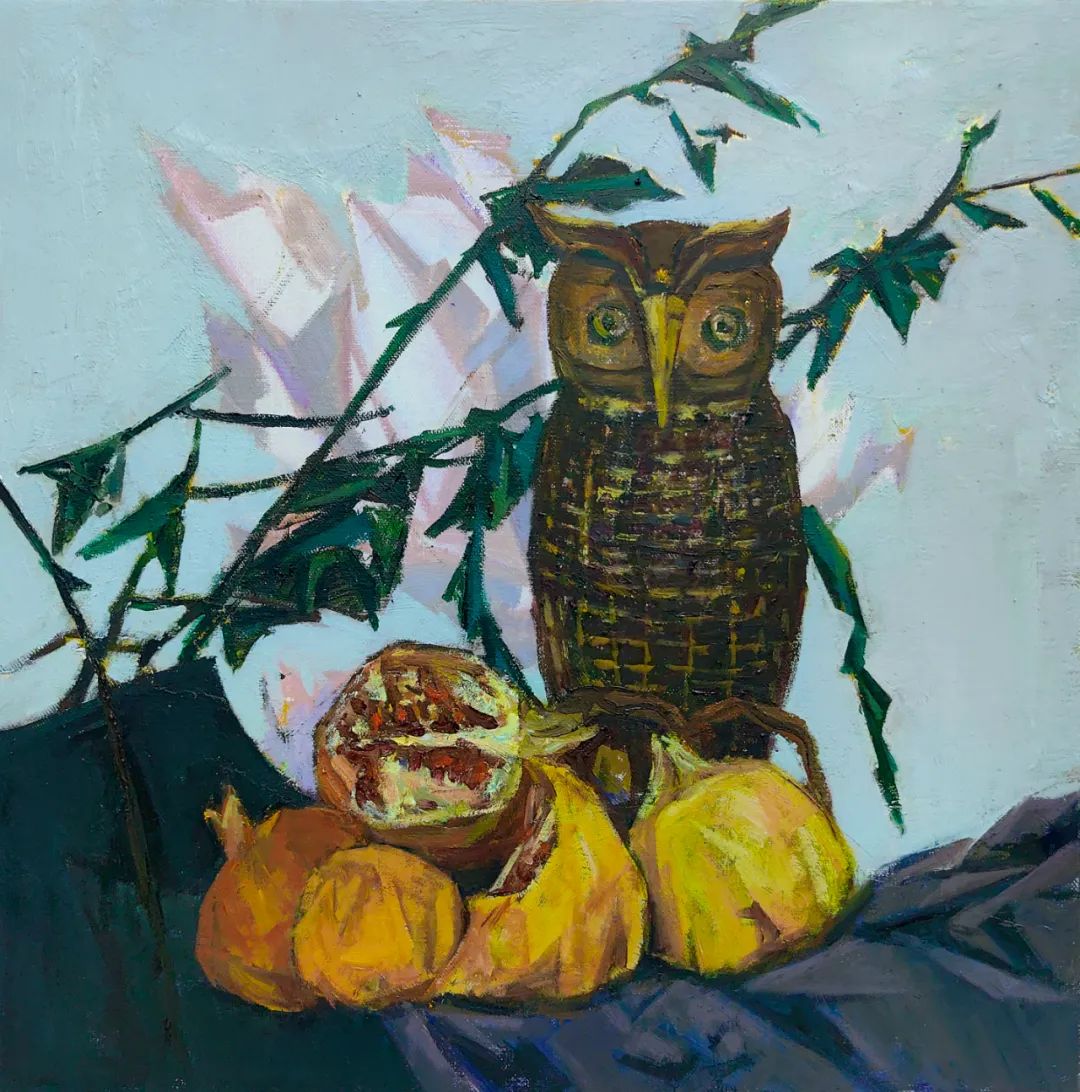

《静物写生》油画 40x40cm

《静物写生》油画 40x40cm

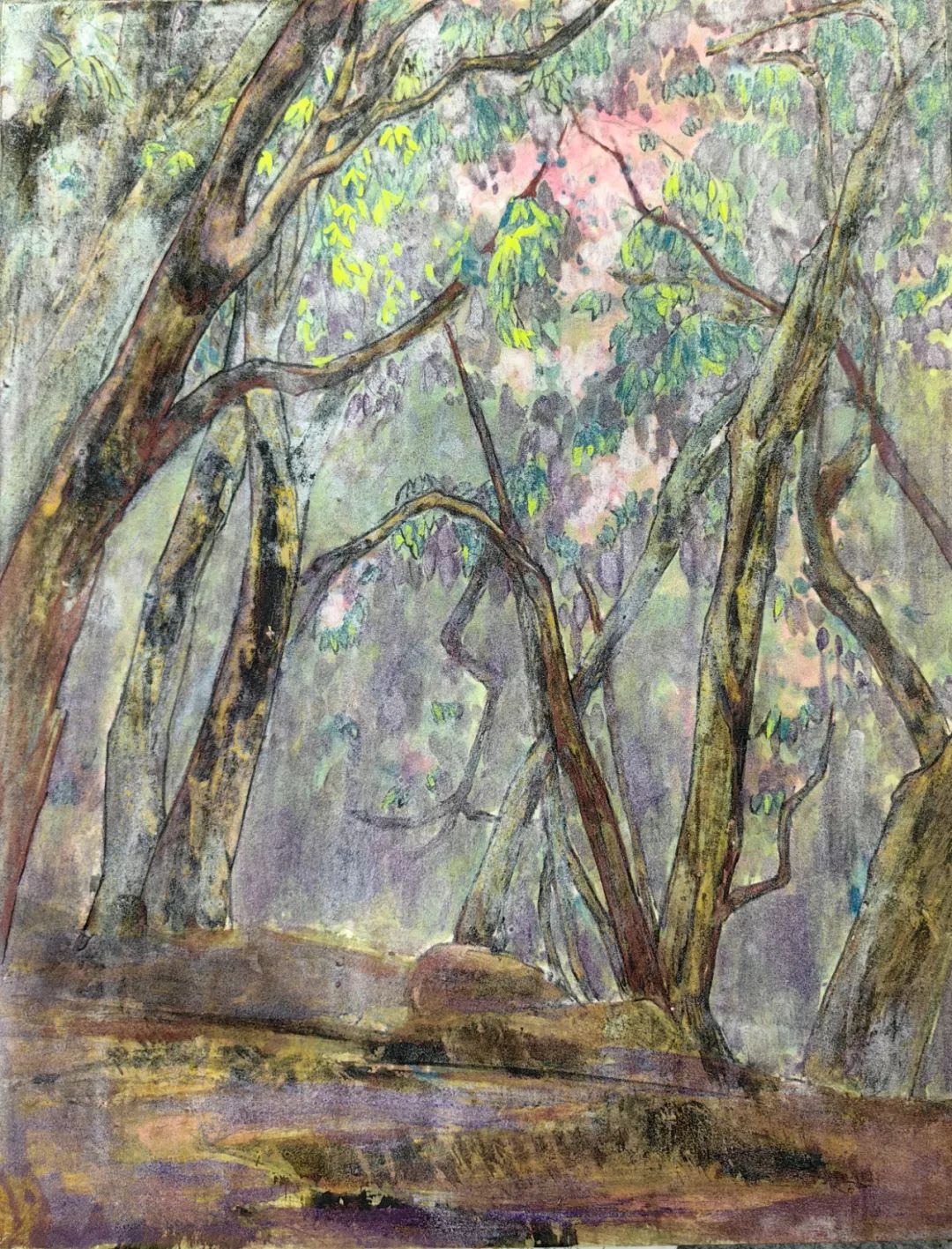

《昆嵛山写生》油画 40x60cm

《昆嵛山写生》油画 40x60cm

《顽石点头》油画 40x60cm

《顽石点头》油画 40x60cm

《微月照桐花》油画 40x50cm

《微月照桐花》油画 40x50cm

《风花雪月》岩彩 10x40cm

《风花雪月》岩彩 10x40cm

《高山杜鹃》40x60cm 岩彩

《高山杜鹃》40x60cm 岩彩

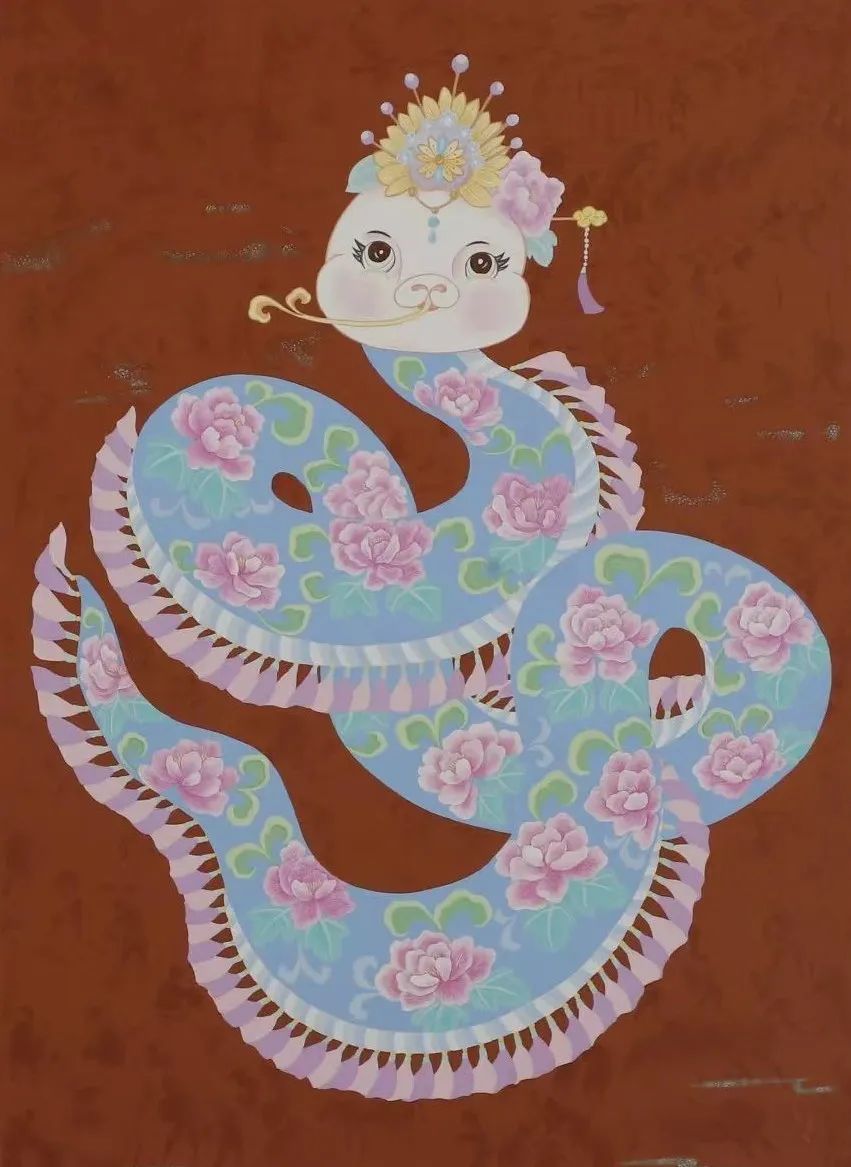

《灵蛇献瑞》生肖年画 75x105cm

《灵蛇献瑞》生肖年画 75x105cm