艺术个案研究 | 俞健:“云水画禅心” | 2025

艺术,作为人类文明的精神镜像,始终以感性形式编码着个体与时代的双重记忆。在全球化与数字技术重塑文化生态的当下,艺术创作已突破地域与媒介的藩篱,成为跨文化对话的活性载体。本研究以艺术家个案为棱镜,旨在穿透作品表层的形式美学,探求其背后交织的文化基因、心理图式与社会能量场。

传统艺术史研究常受限于风格演进线性叙事或天才论范式,易将艺术家简化为艺术运动的时间注脚。本课题则尝试构建“微观—中观—宏观”的三维研究模型:通过视觉符号的考古学解构(微观),还原个体创作系统的生成密码;借助跨地域艺术家社群的比较研究(中观),定位个案在文化迁徙中的坐标位移;最终连接后殖民理论、媒介生态学等视角(宏观),揭示艺术实践如何作为社会变革的隐形推手。方法论上,除图像志分析与档案梳理外,更引入数字人文工具进行创作母题的语义网络建模,并采用参与式民族志深入艺术家工作室,捕捉未被文本化的创作现场逻辑。

此研究的学术价值不仅在于填补某艺术家系统性研究的空白,更试图回应当代艺术研究的范式危机——当NFT艺术颠覆物质性、AI创作挑战作者主体性时,个案研究如何超越传记式书写,成为解码文化转型的密匙?我们期待这项研究能为艺术社会学提供新的分析单元,同时启示文化机构构建更具生态性的艺术评价体系。

全文将以“创作语言的重构—文化身份的协商—社会介入的路径”为线索,在流动的现代性语境中,展开一场关于艺术主体性如何在不同权力场域中自我重塑的思想实验。这既是对个体艺术生命的深度凝视,亦是对艺术何为的当代诘问。

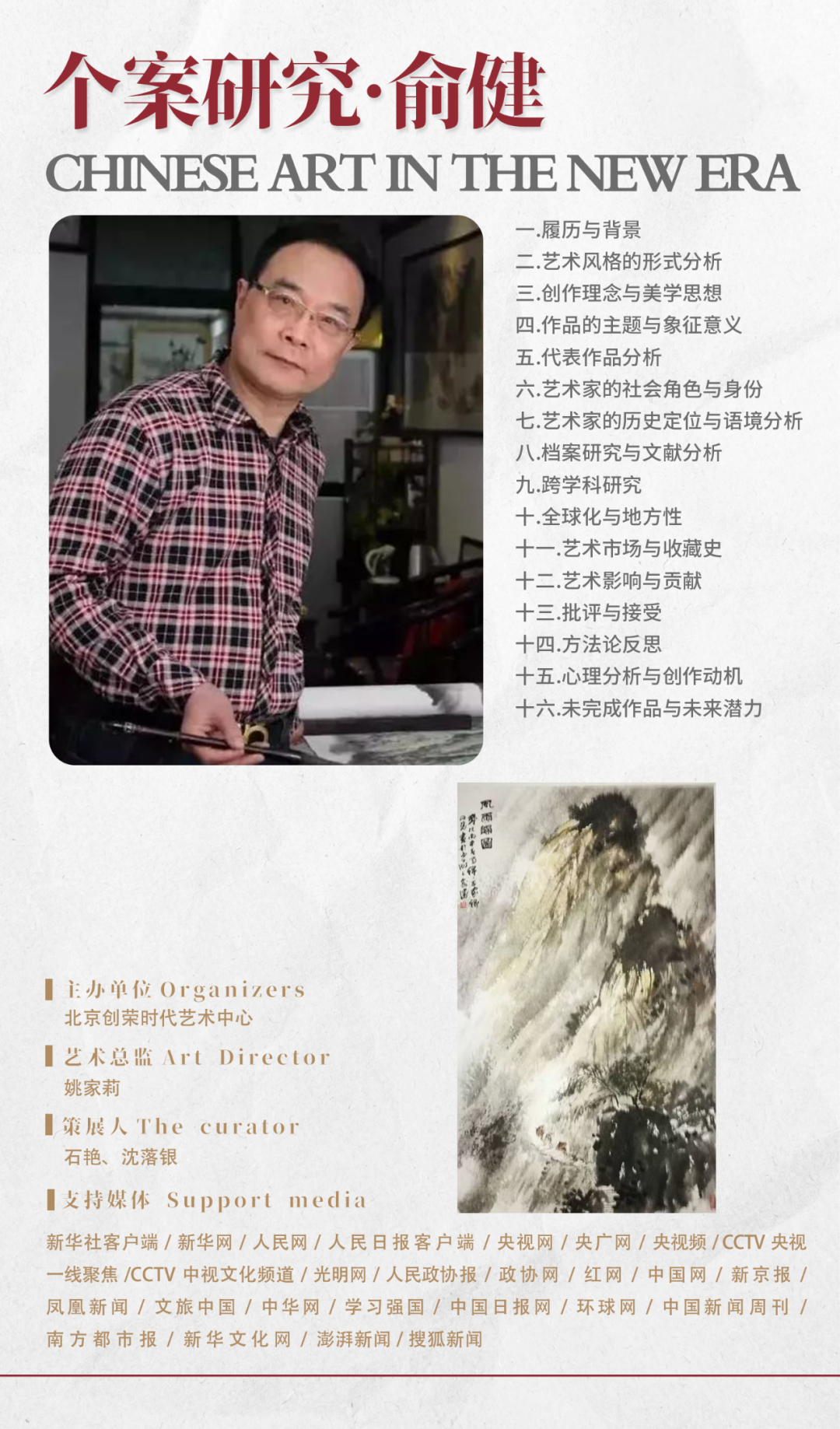

俞健,字大健,号清远楼主、钱塘闲云。曾受聘江苏省国画院特聘画家,现为杭州师范大学特聘教授,浙江省政协诗书画之友社理事,杭州钱塘画院院长。

俞健先生从学于原浙江美院,师承于李震坚、姜宝林诸名师。为姜宝林先生高足。俞 健先生精通于山水、人物和花鸟的绘画和书法的创作。近年来,他以这种不同寻常的笔墨语言,逐渐树立起自己的艺术地位,是目前浙派水墨名家。

舒士俊(著名美术评论家)

俞健是位个人经历特别的画家。他岀身于徐青藤家乡绍兴的一个中医世家,其父受教于私塾,写得一手好字。受父亲影响,又得高人指授,他自幼浸润于书法,对汉简魏碑,及二王、颜真卿、孙过庭、张旭、怀素、米芾、文征明等,皆所涉猎。后来学画,先是从李震坚学人物,后从姜宝林学山水。如此的经历烙印,给他的画带来与他人迥异的特点。

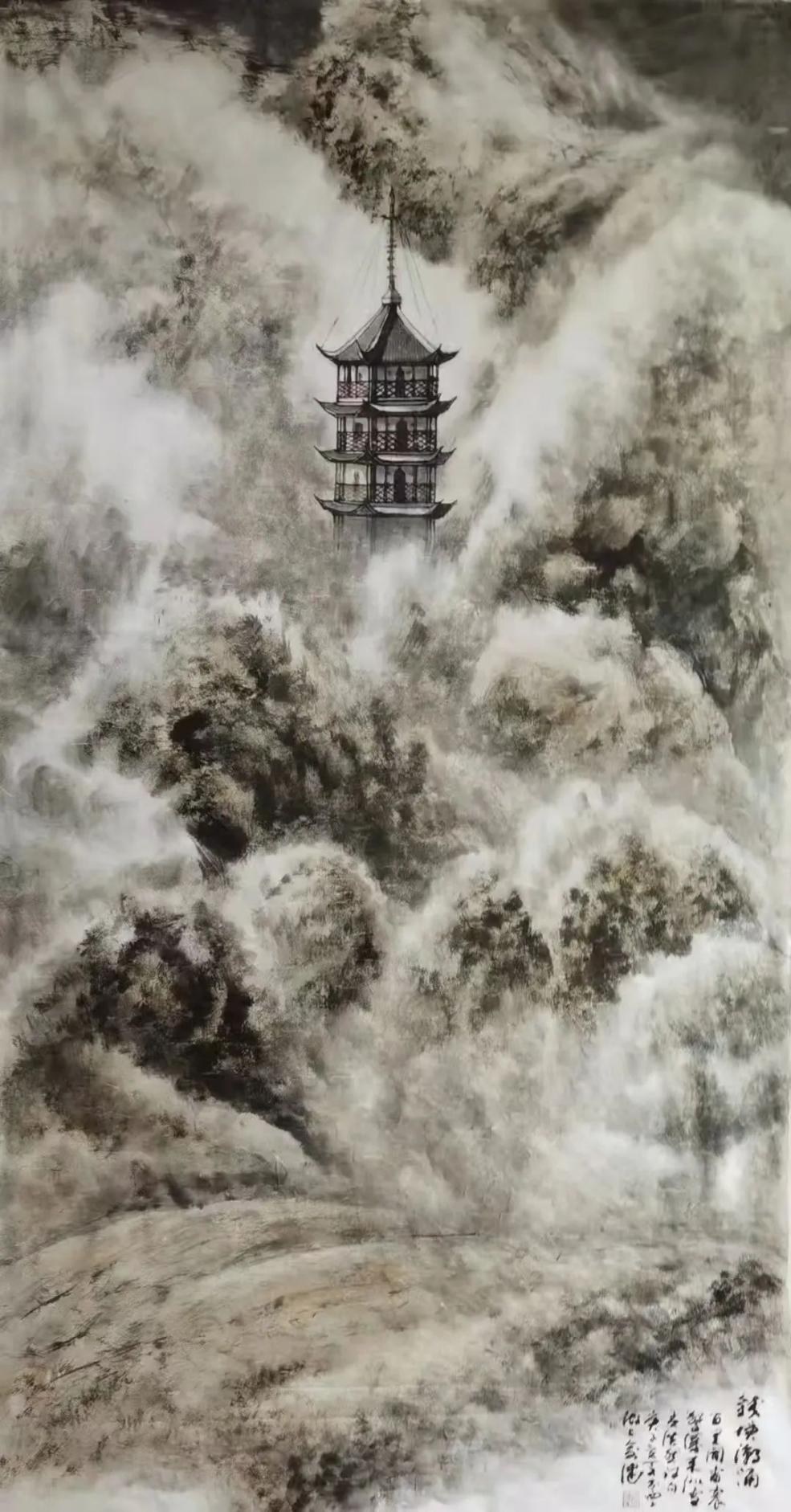

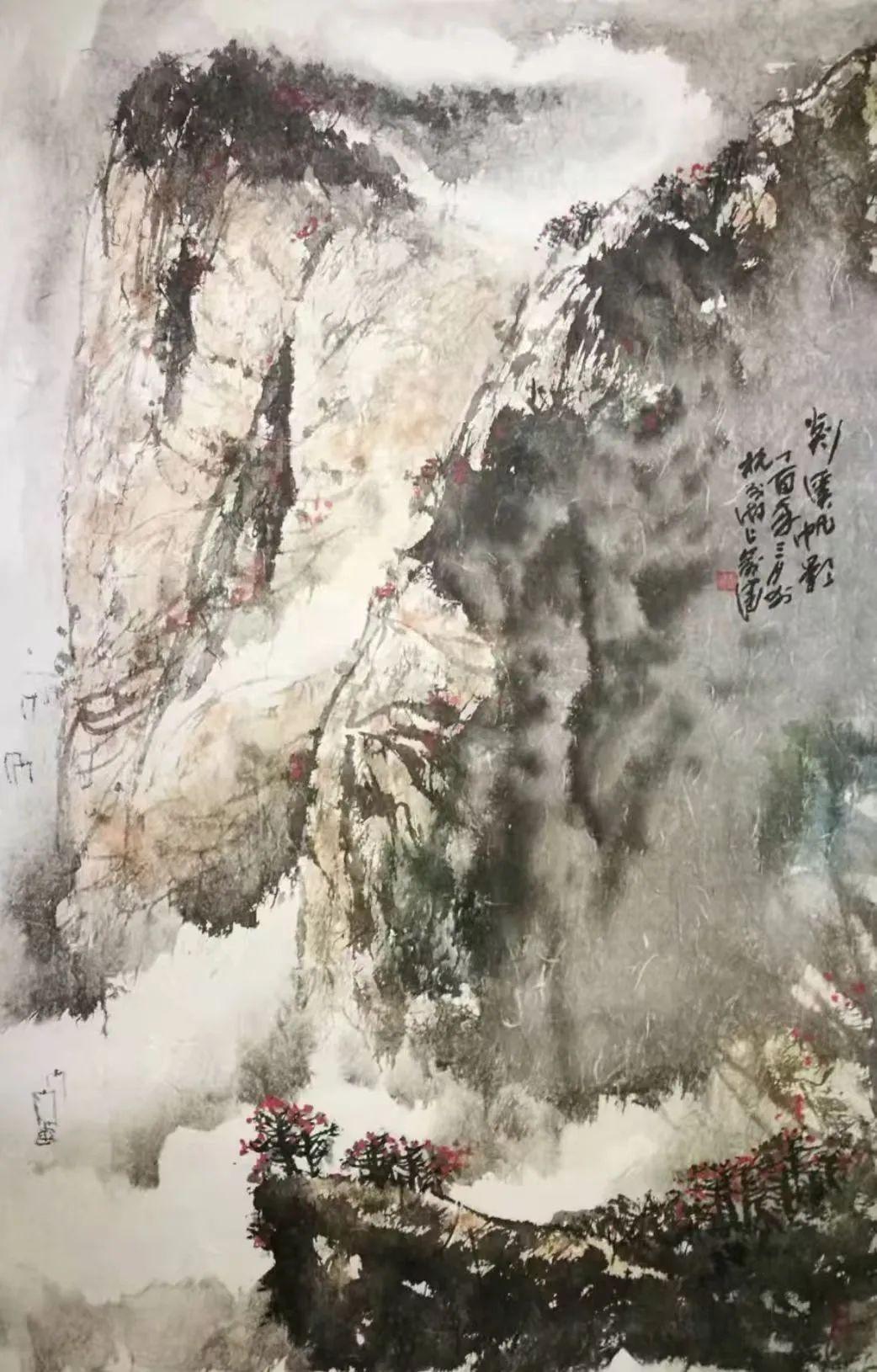

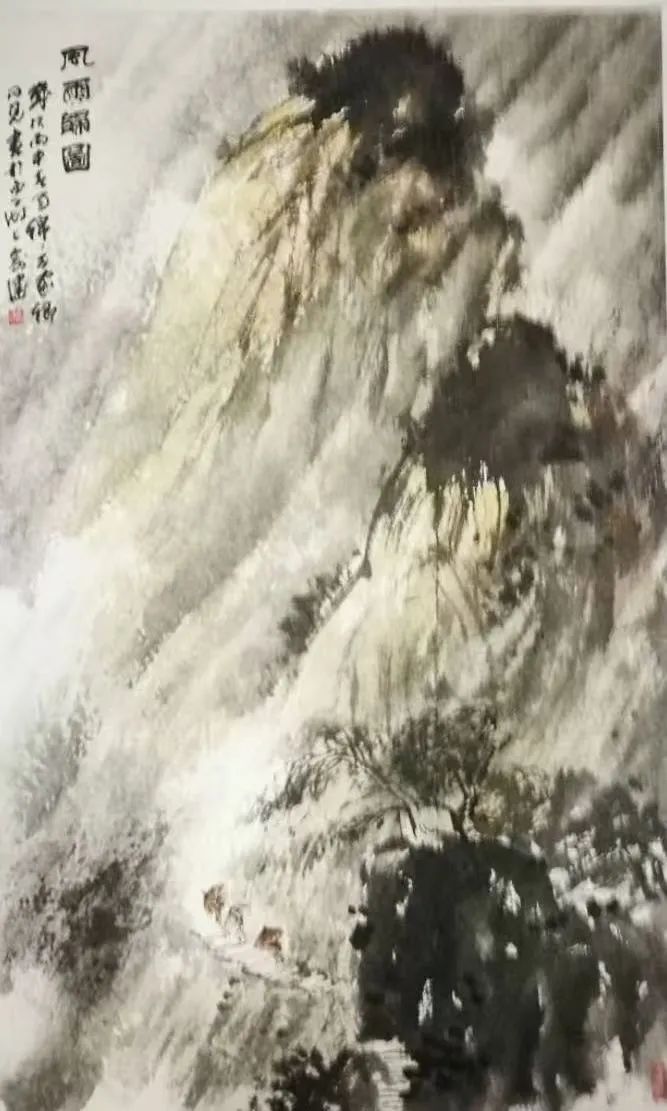

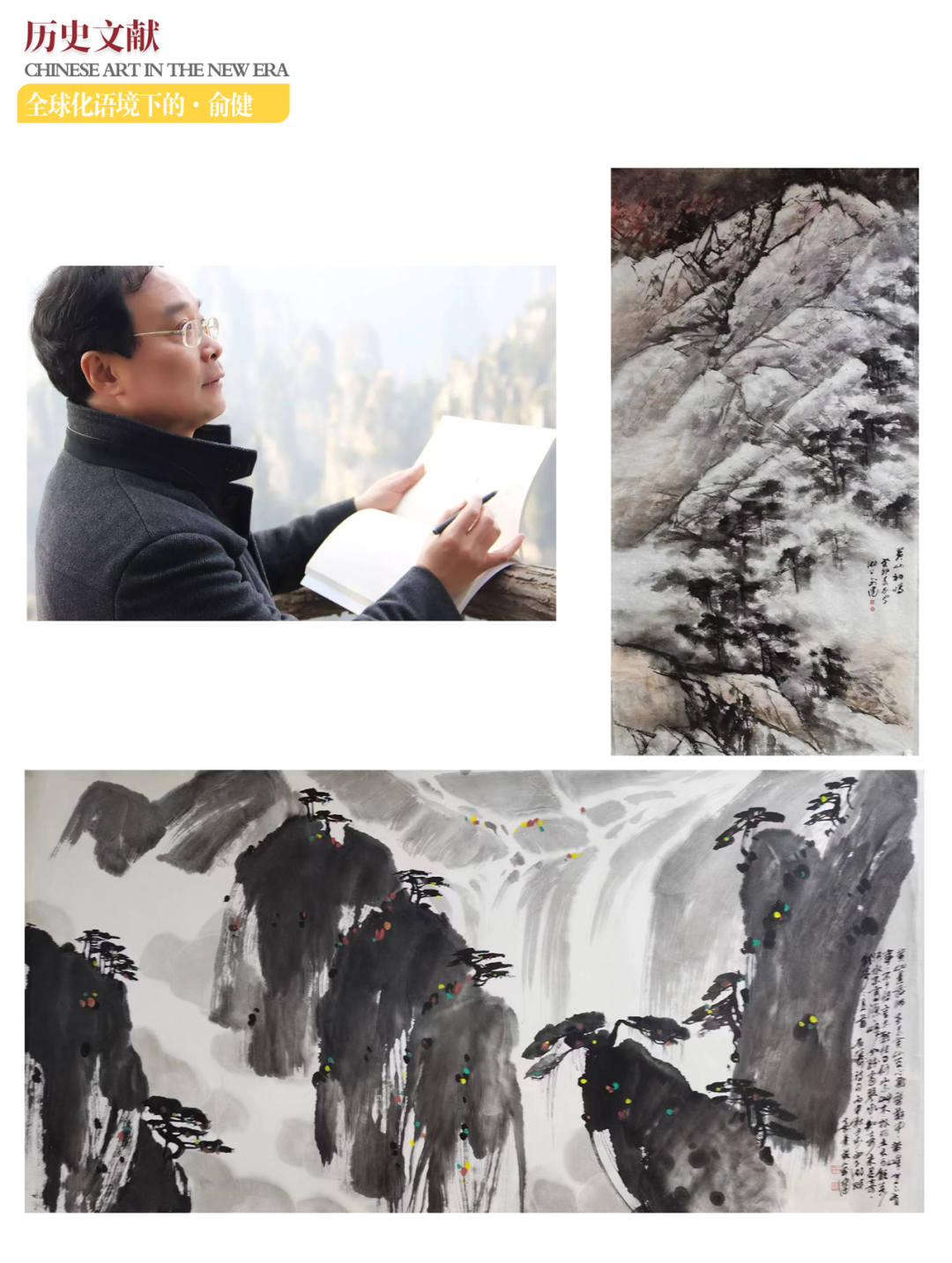

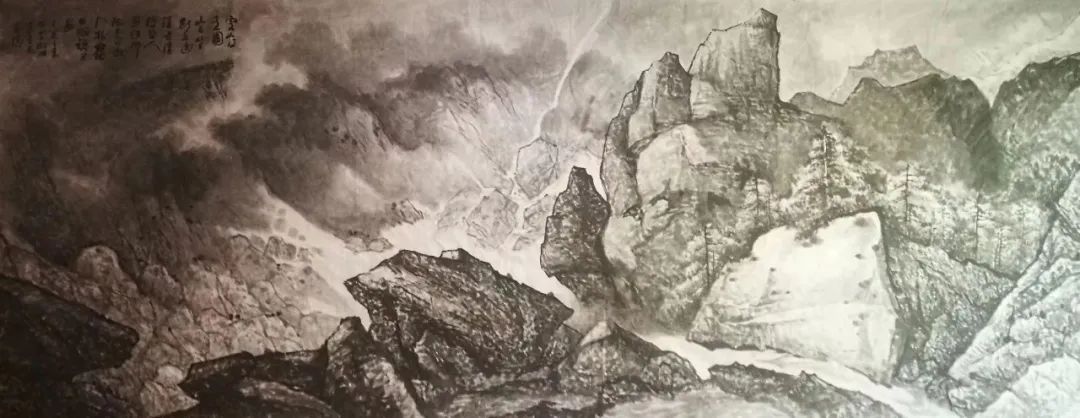

传统笔墨侧重于抽象的审美意义,讲究意写,而对具体现实形象的捕捉和塑造,则难免有所不足。俞健早年从浙派名家李震坚学人物,注重形象捕捉是其必修本领。人物画名家后来转画山水的,我见过有程十发、周昌米和吴山明,他们好像把山水当大写的“人”來表现,所作明显与专习山水的画家有所不同,可谓别具灵奇。俞健早年曾从事电影工作,这使他对形象捕捉更为敏感。后来他寄情于山水,游历名山大川写生,其笔下之泰岳、黄山、雁荡、太华和张家界、三清山,便没有一般山水画家程式化面貌划一之弊,这是其山水善于形变的挥写发抒。这种善于抓形变的能力,亦使他善于汲取现代山水画形态方面的丰富成果,把它巧妙融化到自己的画中。

中国山水画除了要有形变的风致,还须有神变的内蕴,这无疑牵涉到笔墨的功力内涵。在这方面俞健与众不同的是,他或许并没有像有些山水画家那样,在摹习传统山水样式上化过极大工夫(因而他也就没被某个传统样式套住),但他通过自己长期对于隶楷行草各体书法的历练,已将点线的弹性韵致付诸指腕,后又有机会拜识姜宝林学画,则更启其心底之灵犀。我在多年前与姜宝林相识于赖少其和张仃为会长的黄宾虹研究会,知道他曾先后请益于陆俨少和李可染,那时的传统身手便了得,健拔腾踔的点线,与盘礴滋润的墨块相般配,构成其花鸟画特有的风韵。姜氏花鸟此种风骨,没有笔力根基者难于学步,但对已从长期浸淫书法中修得笔力的俞健来说,却正相锲合,如虎添翼。

这期间,在墨法修练中,俞健有意无意又走了关键的两步:

一是他那时非常迷恋墨荷画之泼写结合、笔墨相映,浓淡交辉而品性非凡。我知道墨荷也曾是张大千之所爱,对其后来之泼墨泼彩画风,其实在技法上,画墨荷有相通的奠基作用。俞健之钟爱墨荷,是否是受大千影响?则不得而知。

二是俞健喜画瓷,曾沉迷尝试泼彩青花之独有样式。通过对泼与破的多种技法尝试,使他对氤氲透灵的墨法,又有了别样的了悟。

凭藉其书法对笔法之修为,与其师从姜宝林和耽迷墨荷及泼彩青花而悟得之墨法,再加以他对形态捕捉的敏感,俞健致力于丹青,显然便有与他人不同的起点;其山水画含此底蕴,自然便笔健墨润,呈现出雄壮丰盈之风韵;尤其泼墨云山,盘郁腾溢,其奕奕神采更是吸引观赏。