艺术个案研究 | 赵向森:“墨痕落云烟” | 2025

艺术,作为人类文明的精神镜像,始终以感性形式编码着个体与时代的双重记忆。在全球化与数字技术重塑文化生态的当下,艺术创作已突破地域与媒介的藩篱,成为跨文化对话的活性载体。本研究以艺术家个案为棱镜,旨在穿透作品表层的形式美学,探求其背后交织的文化基因、心理图式与社会能量场。

传统艺术史研究常受限于风格演进线性叙事或天才论范式,易将艺术家简化为艺术运动的时间注脚。本课题则尝试构建“微观—中观—宏观”的三维研究模型:通过视觉符号的考古学解构(微观),还原个体创作系统的生成密码;借助跨地域艺术家社群的比较研究(中观),定位个案在文化迁徙中的坐标位移;最终连接后殖民理论、媒介生态学等视角(宏观),揭示艺术实践如何作为社会变革的隐形推手。方法论上,除图像志分析与档案梳理外,更引入数字人文工具进行创作母题的语义网络建模,并采用参与式民族志深入艺术家工作室,捕捉未被文本化的创作现场逻辑。

此研究的学术价值不仅在于填补某艺术家系统性研究的空白,更试图回应当代艺术研究的范式危机——当NFT艺术颠覆物质性、AI创作挑战作者主体性时,个案研究如何超越传记式书写,成为解码文化转型的密匙?我们期待这项研究能为艺术社会学提供新的分析单元,同时启示文化机构构建更具生态性的艺术评价体系。

全文将以“创作语言的重构—文化身份的协商—社会介入的路径”为线索,在流动的现代性语境中,展开一场关于艺术主体性如何在不同权力场域中自我重塑的思想实验。这既是对个体艺术生命的深度凝视,亦是对艺术何为的当代诘问。

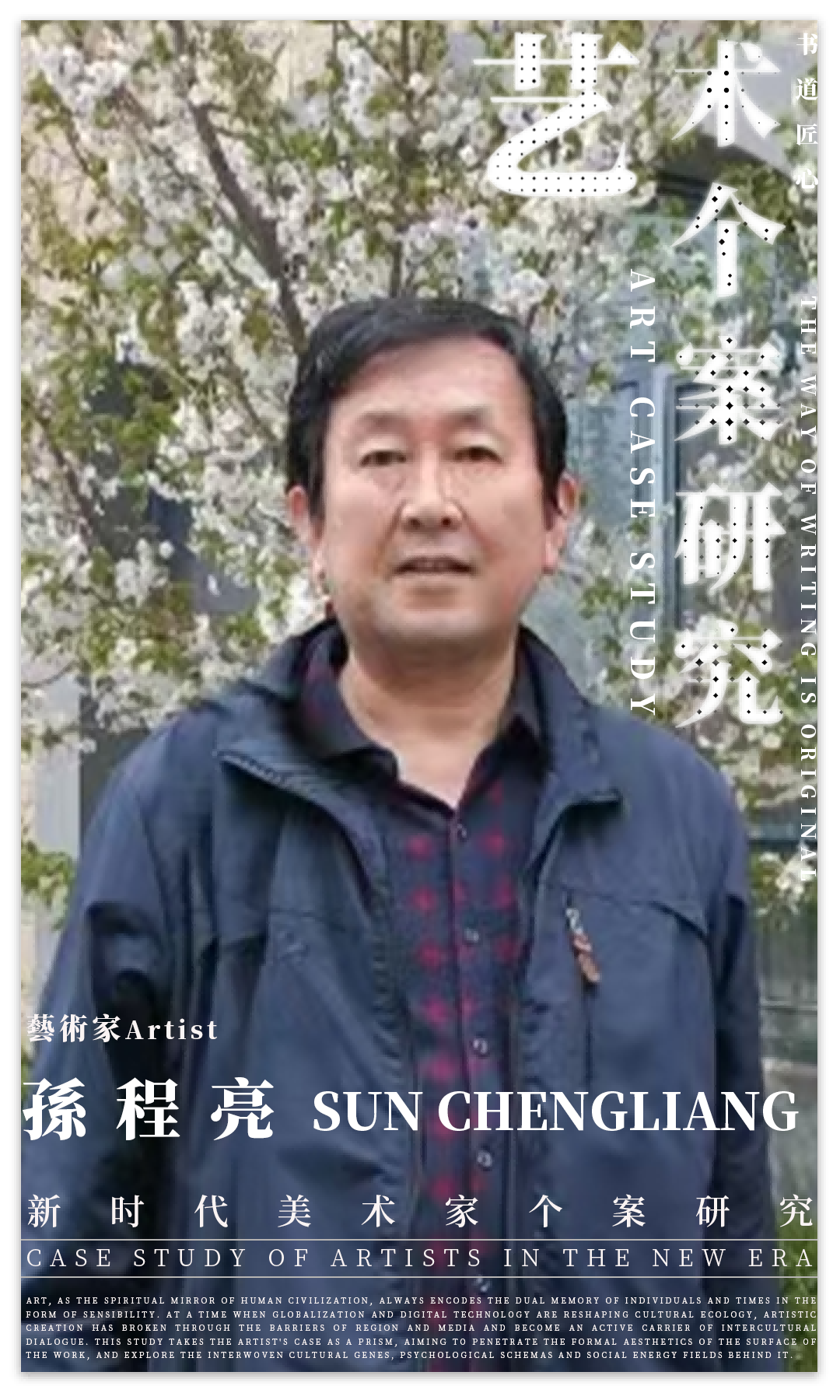

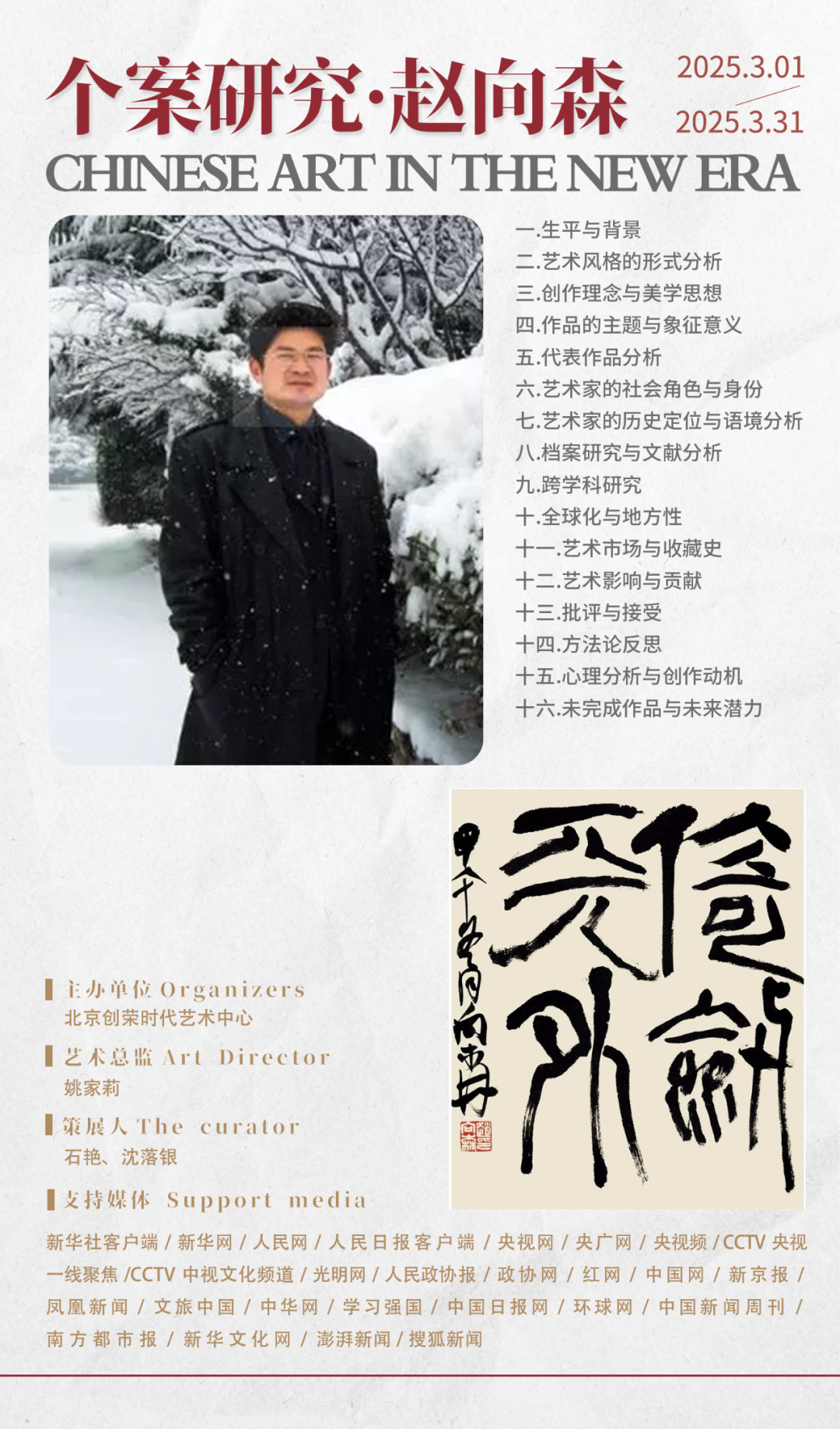

赵向森,字未然(蔚然),山东诸诚人,中国书法家协会会员。现为烟台市书法家协会副主席,烟台市书法家协会书法教育委员会主任,烟台高新区书法家协会主席,烟台职业学院艺术研究院院长,山海潮书画社社长,中国人民大学画院赵向森工作室导师。

1987年拜宁兰智先生为师,学习唐楷、魏碑,二王及宋四家书法,后就读于首都师范大学书法艺术专业,师从欧阳中石先生,系统学习了书法理论与创作,通五体,擅长行草。作品多次参加全国展、省展及中日、中韩、中新、中美书法交流展,2008年获山东省优秀青年艺术家称号。

楷法无欺 行草洒脱

——记书法家赵向森

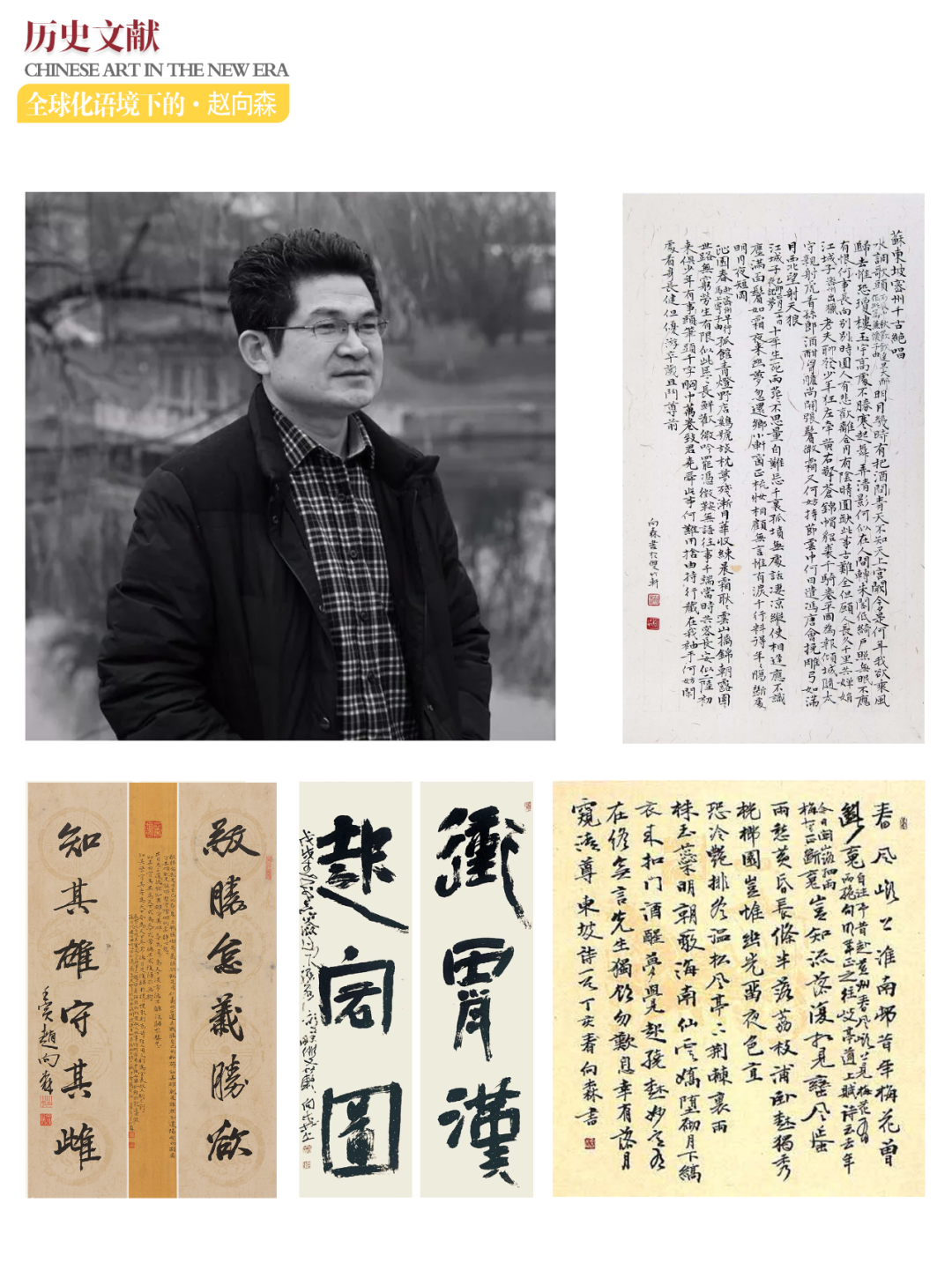

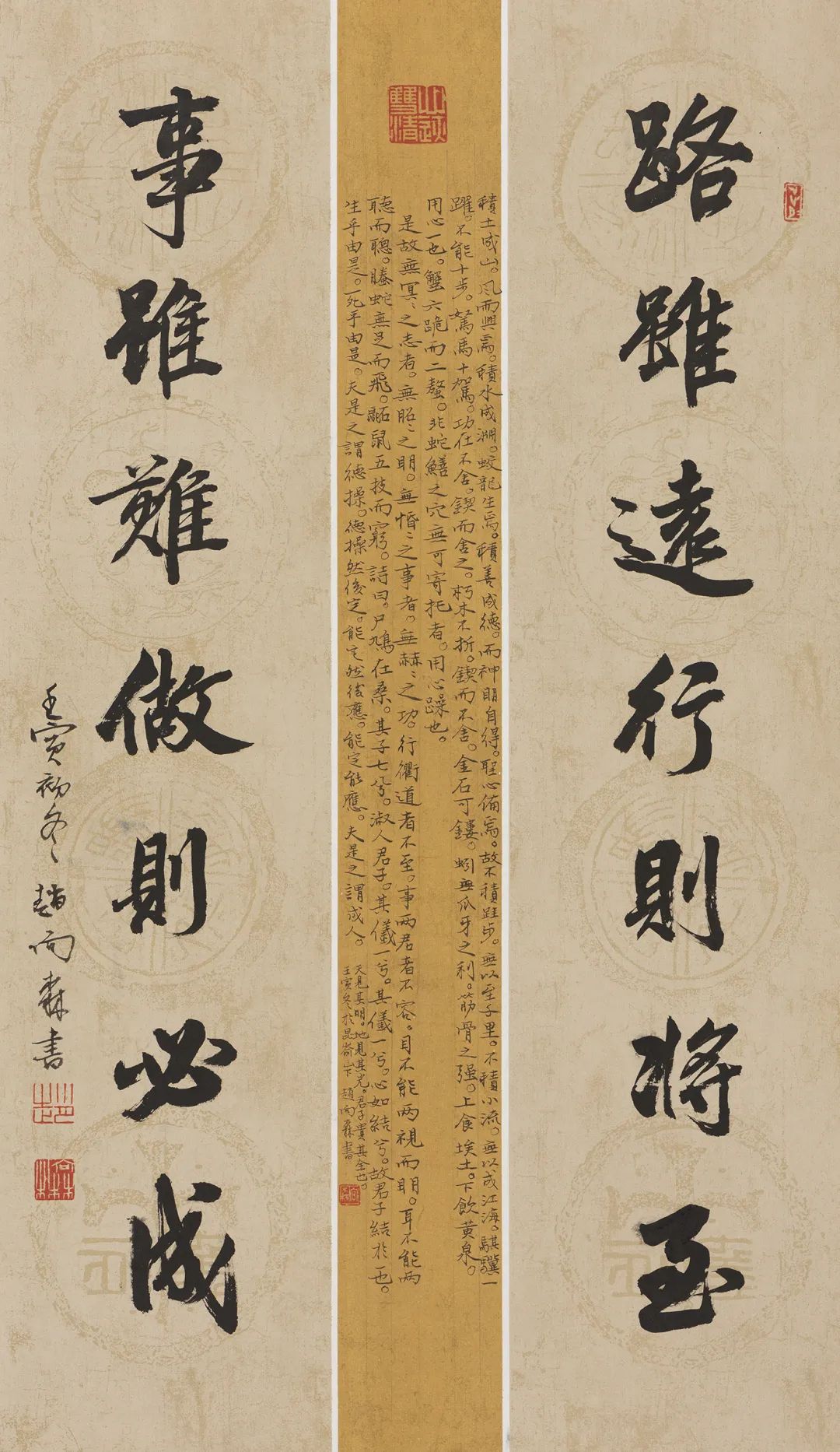

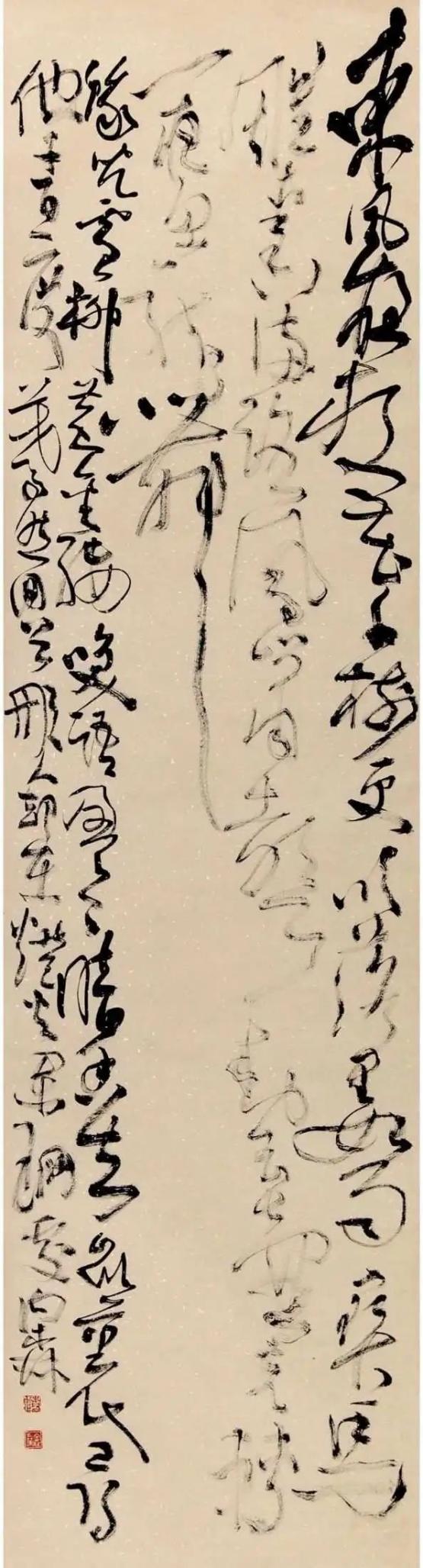

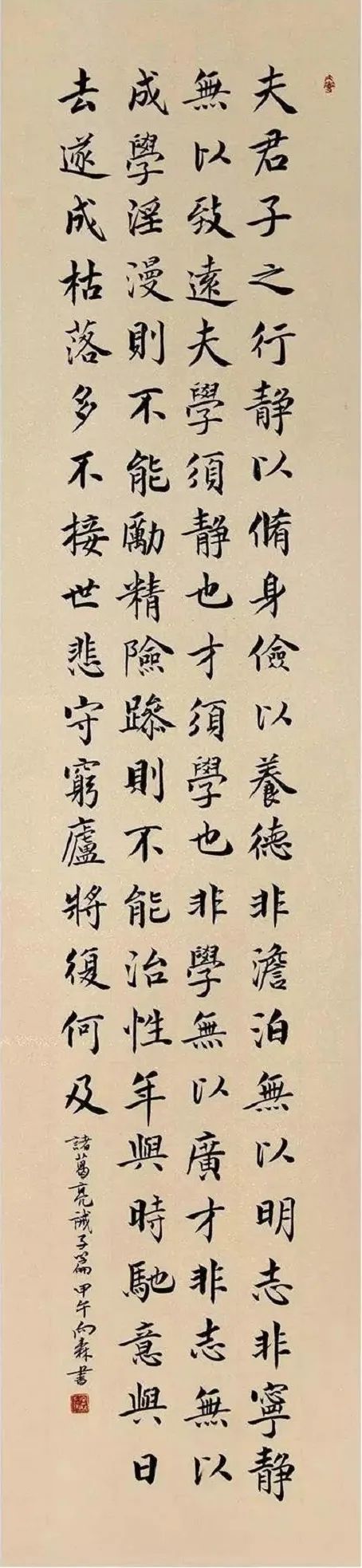

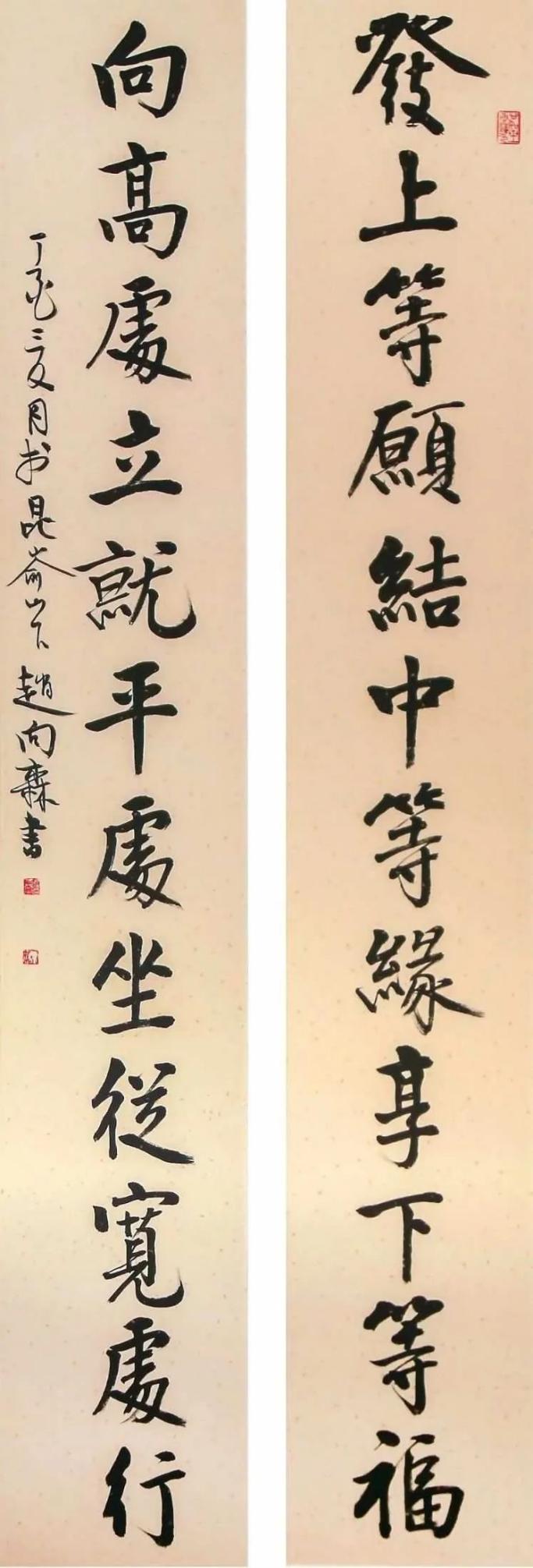

若论一位书家对笔墨的精研深度,看楷书可知高低。若论一位书家对笔墨的悟性,看行草可知功夫!书法家赵向森先生磨砺书法,觉悟书道,走的就是一条法度与书性相谐相融的非凡路径。有法度,让他的书法绝无江湖书风的粗糙,字字有本,笔笔有根,写得是法度严谨,一丝不苟。书性超人,让他可以执笔作行草的自如洒脱,一挥而就,须臾打尽数千张!这就是一位书法家法不欺人、功不欺世的真功夫!

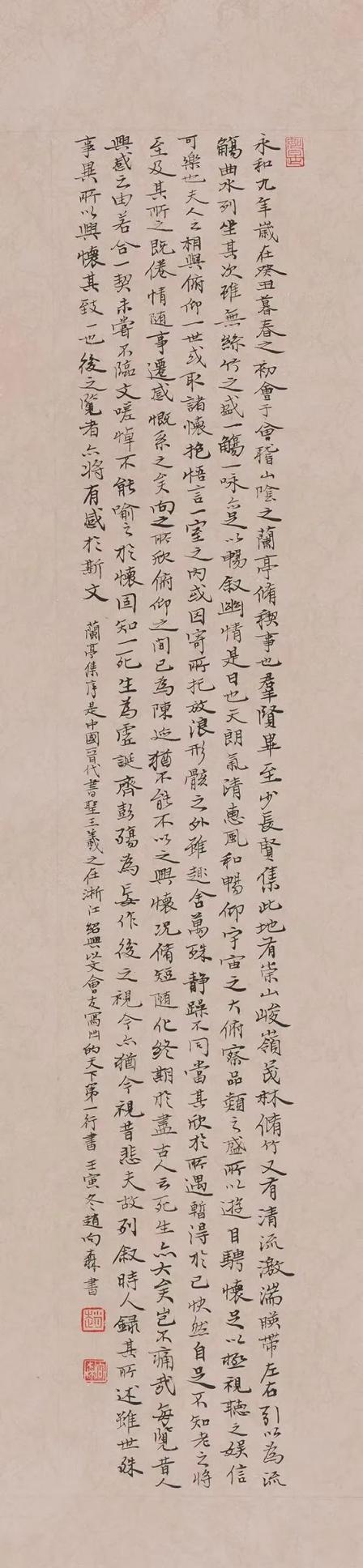

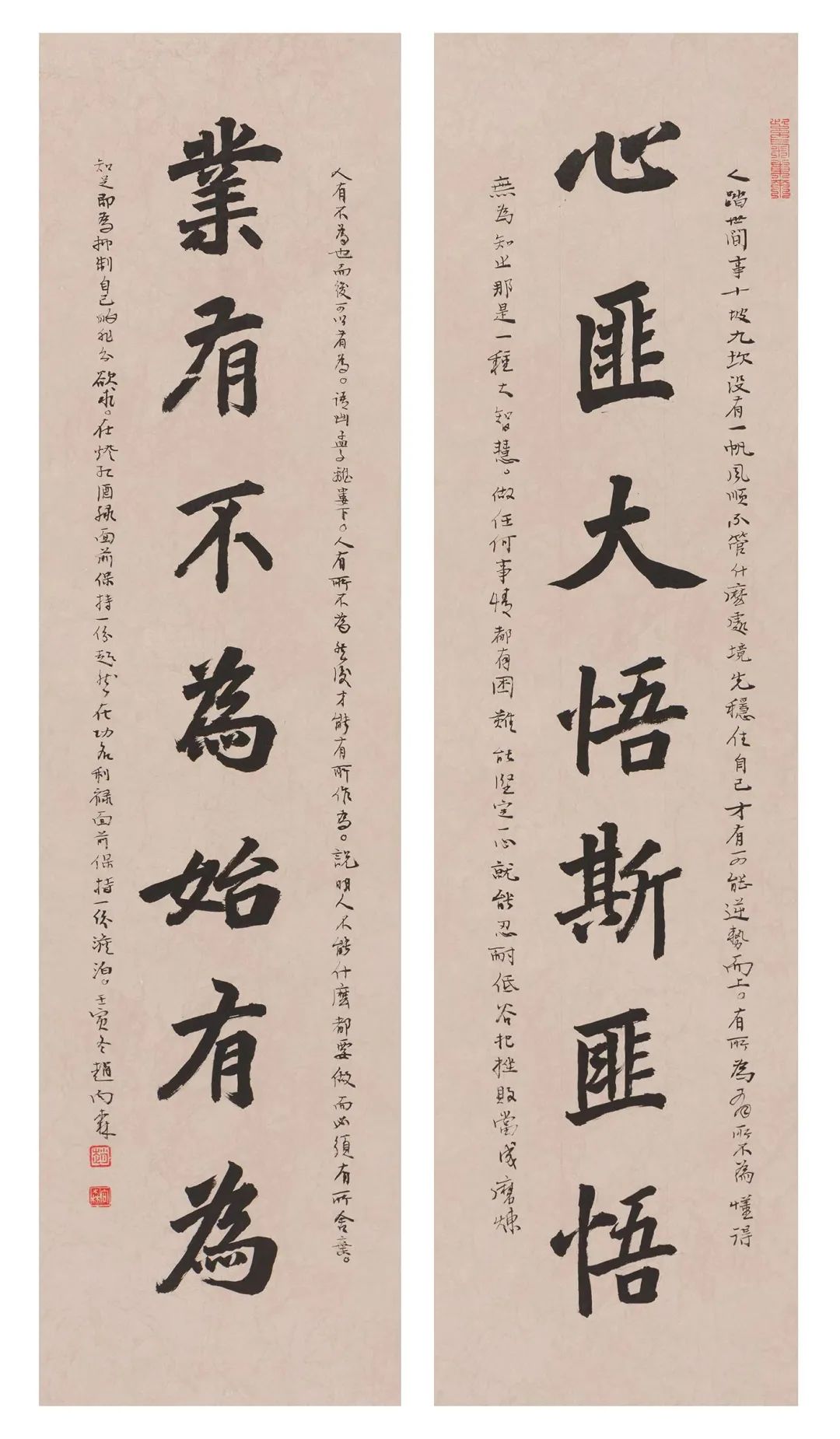

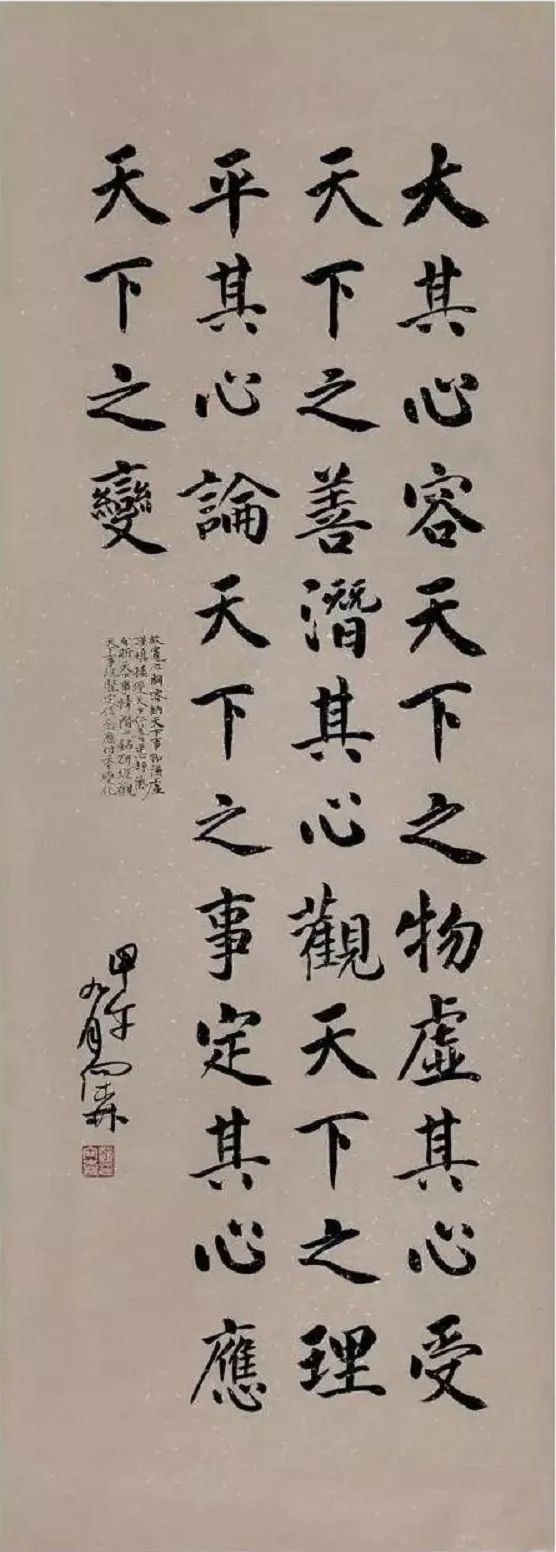

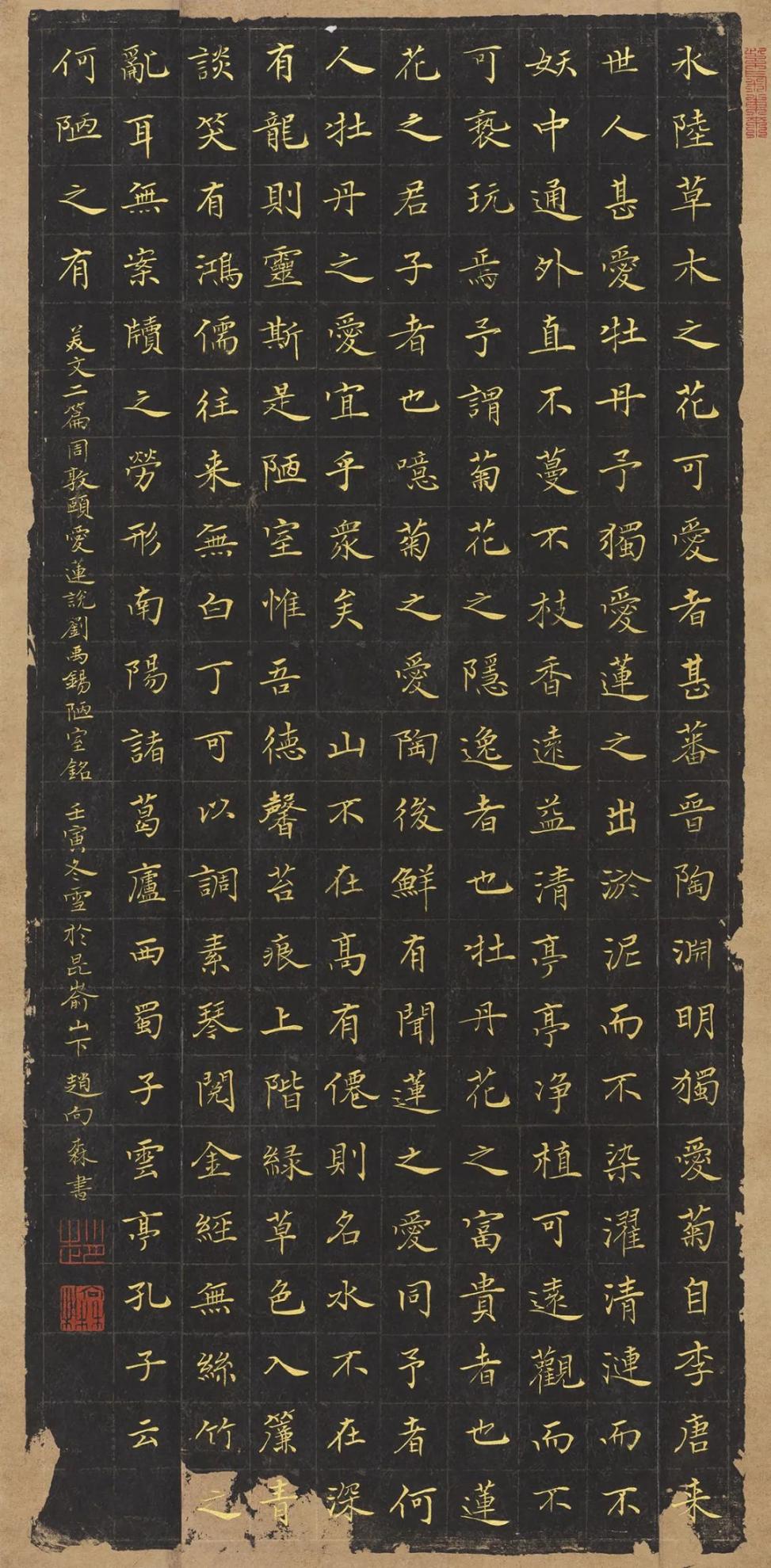

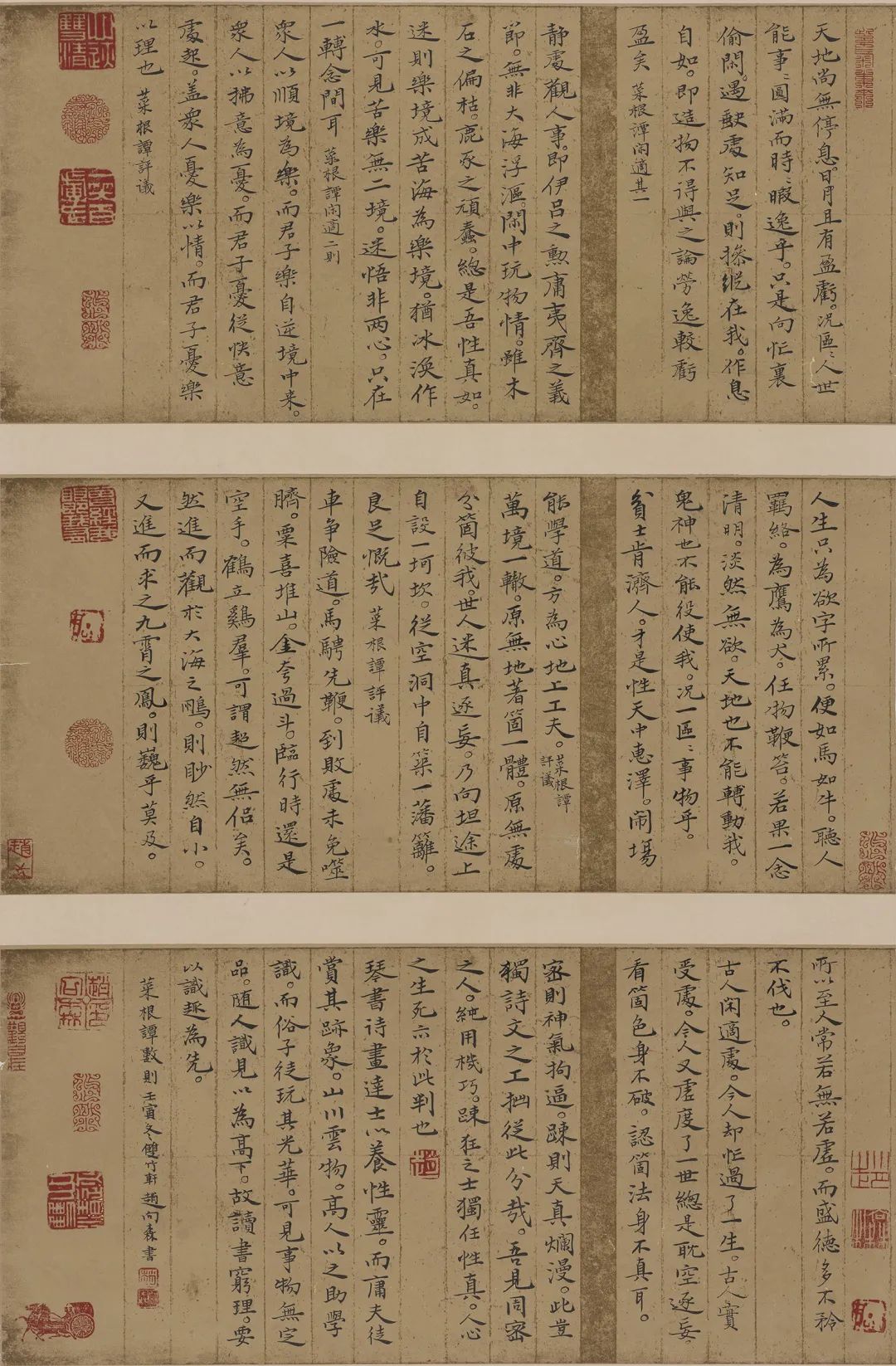

赵先生的楷书修为,非常系统地融合了魏晋楷书的圆活生动、唐楷的法度严谨、明清楷书的尚态意识。写得上下非齐平,左右非方整,平曲有别,绝对没有印刷体的呆板,通过融会贯通,写出了丰姿多神的艺术格局。楷书无有算子之状,强调笔法的提按顿挫,通过笔法的无穷变化,让楷书一体人格化,字字拥有行、卧、奔、跃的姿态!每作一侧笔必蓄势饱满,每写一勒笔必直作曲势!带着写行书的心意写楷书,笔不连,气相关,形神兼备,尤贵于神!善用小楷抄华章,拥有文化弘扬的正大气象!

由楷书入行草,他善于把书法线条塑造得惟妙惟肖。可以在一划之间变起伏于锋杪,也可以在一点之内殊衄挫于毫芒!把书法本为线条艺术的精髓表现得无以复加,这正是赵子昂所论用笔千古不易的经典再现!所谓不易,既是执笔写万类之像的玄机,一笔拉过来如鸿飞兽骇,一笔牵过去是万岁枯滕。