艺术个案研究 | 张平:“笔端乾坤”| 2025

艺术,作为人类文明的精神镜像,始终以感性形式编码着个体与时代的双重记忆。在全球化与数字技术重塑文化生态的当下,艺术创作已突破地域与媒介的藩篱,成为跨文化对话的活性载体。本研究以艺术家个案为棱镜,旨在穿透作品表层的形式美学,探求其背后交织的文化基因、心理图式与社会能量场。

传统艺术史研究常受限于风格演进线性叙事或天才论范式,易将艺术家简化为艺术运动的时间注脚。本课题则尝试构建“微观—中观—宏观”的三维研究模型:通过视觉符号的考古学解构(微观),还原个体创作系统的生成密码;借助跨地域艺术家社群的比较研究(中观),定位个案在文化迁徙中的坐标位移;最终连接后殖民理论、媒介生态学等视角(宏观),揭示艺术实践如何作为社会变革的隐形推手。方法论上,除图像志分析与档案梳理外,更引入数字人文工具进行创作母题的语义网络建模,并采用参与式民族志深入艺术家工作室,捕捉未被文本化的创作现场逻辑。

此研究的学术价值不仅在于填补某艺术家系统性研究的空白,更试图回应当代艺术研究的范式危机——当NFT艺术颠覆物质性、AI创作挑战作者主体性时,个案研究如何超越传记式书写,成为解码文化转型的密匙?我们期待这项研究能为艺术社会学提供新的分析单元,同时启示文化机构构建更具生态性的艺术评价体系。

全文将以“创作语言的重构—文化身份的协商—社会介入的路径”为线索,在流动的现代性语境中,展开一场关于艺术主体性如何在不同权力场域中自我重塑的思想实验。这既是对个体艺术生命的深度凝视,亦是对艺术何为的当代诘问。

张平,大西北的儿子,号泰萍堂主,斋号宁静轩主人。祖籍上海,原新疆乌鲁木齐市美术家协会主席,乌鲁木齐书画院(美术馆)院长、馆长(名誉院长,名誉主席)新疆维吾尔自治区美术家协会中国画艺委会副主任,国家一级美术师,擅长中国山水画、人物、花鸟、动物。

幼年受家庭熏陶,得众多大师指点,刻苦研练,打下深厚扎实的传统绘画基础。其作品立足传统、追求创新,游览祖国名山大川,为其创作收集了大量素材。南国的秀丽山水赋予其灵气,加之塞外大漠的磨砺,使其作品更加深沉博大、奇丽飘逸。几经变法,形成了独特的艺术语言形式,具有很强烈的现代气息。无论山水、花鸟、人物、动物无一不精。

其作品在加拿大、新加坡、美国、日本、俄罗斯、香港等地展出。一九八八年应日本邀请讲学,举办个人画展,日本多家媒体专题报道展出盛况。在国内众多城市举办过个展。参加中国一一法国在巴黎、杭州、上海举办的中法艺术交流展。参加中国一一美国艺术家联展。

大量作品发表在全国各类报刊杂志上,其近作发表在《名家画山水》、《一代名家》、《名家山水小品》、《当代中国杰出人才作品集》、《当代中国画.山水卷》、《六国当代书画家作品集》。2002年荣获国家人事部颁发的“当代中国画杰出人才奖” 。

採昆仑灵气展天山雄姿

——品大西北的儿子张平之笔墨 山岸

中国做为东方一个古老而文明的国家,有着延绵不断的灿烂辉煌历史,中华文化的多姿多彩,所倡导的自然与和谐的音符,有着深刻的韵味。直到现在,她所折射出的光芒也越发璀璨,还为世人所称道,追逐。而作为中华民族文化结晶之一的中国书画发展至今,也一如既往甚至更执热的受到人们的青睐,追捧,痴狂。而由此,也诞生了众多艺术大家。

张平先生出生于中国上海,由于家庭的熏陶,张平先生在很小的时候就迷上了书画,也是因为家庭的原因,张平先生得天独厚,得到了众多大师,如:陆俨少、李可染等名家的指点。习练书画,日露锋芒,小小年纪就掌握了南派山水的清秀丽润和北派山水的雄浑苍劲。但在那个动荡的年代,张平先生却遭受着双重的压力,可张平先生没有放弃,并以他超常的勤奋和火焰般疯狂的执热一如既往地坚持着,也因此成功找到了属于他自己独特的艺术语言。

但凡能独树一帜,别开生面的画家,都有着自己的艺术圣地,他们在这个启发给予灵感的地方,拜自然为师,从大自然中感悟苍穹的奥妙,从中得山川之助,究造化之巧.如梅瞿山的黄山、范中立的太华、傅抱石的金刚坡,而对张平而言,新疆天山无疑是他的艺术圣地。

欣赏张平先生的每幅作品,都有着震撼和感动,他精心创造的艺术世界,融汇了他内敛自律的人格,儒雅憨拙的意趣,气大磅礴的境界以及大大爱无疆的精神。他对其眼中真实物象分门别类,进行抉择、取舍,从中汲取了精华,汰去了糟粕,从而创造出了比真实更真、更善、更美、更和谐的艺术境界。我想:这正应了北宋画家郭熙在《林泉高致》中论道的:“君子之所以爱夫山水者,其旨安在?丘园素养,所常处也;泉石啸傲,所常乐也;渔樵隐逸,所常适也;猿鹤飞鸣,所常观也;尘嚣缰锁,此人情所常厌也”。张平先生得悟自然之妙,妙参造化之奇,并升华为自我艺术境界,这就是圈内人常说的:天人合一的迁想妙得吧!

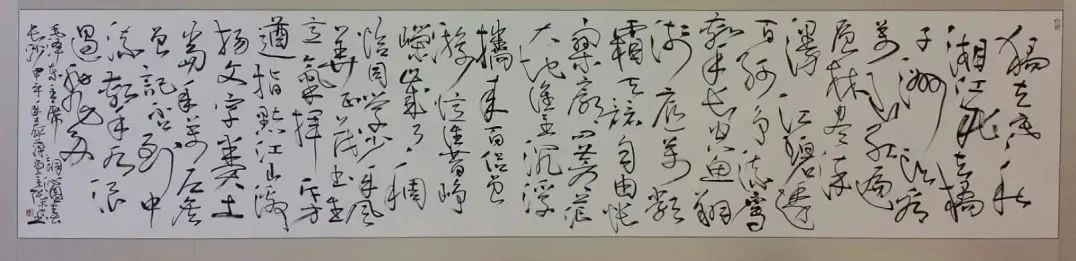

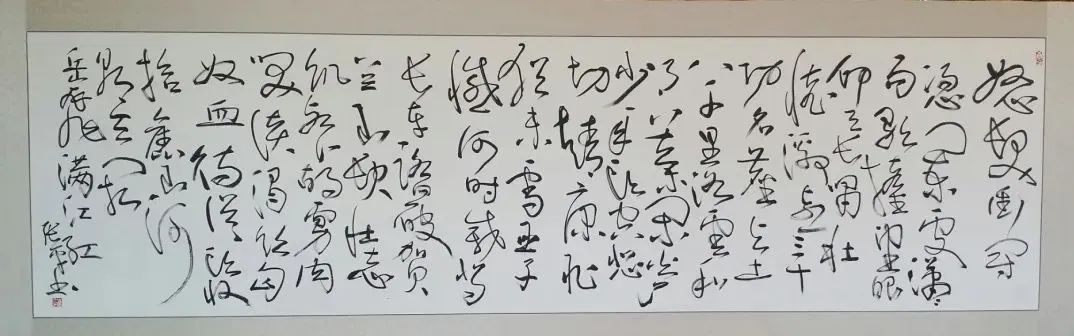

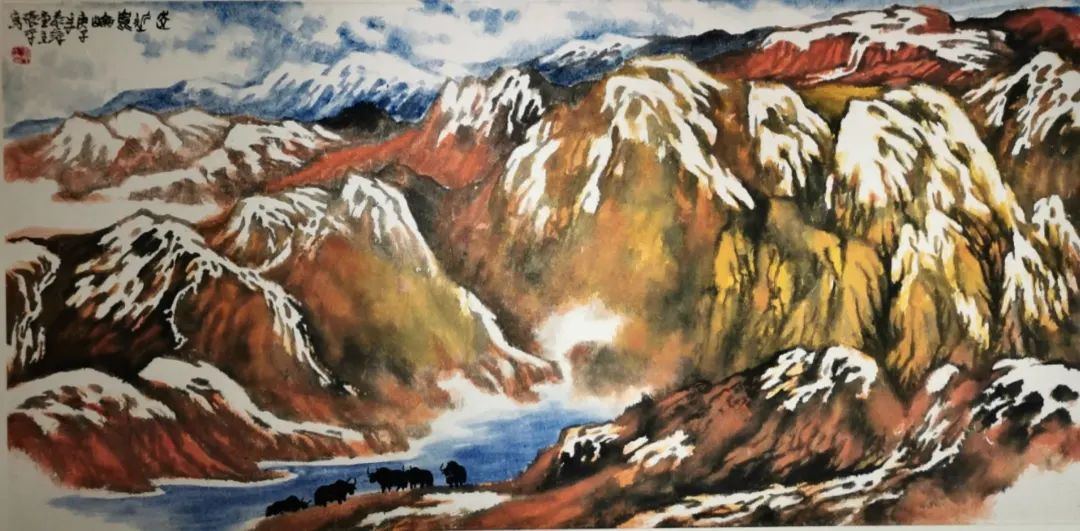

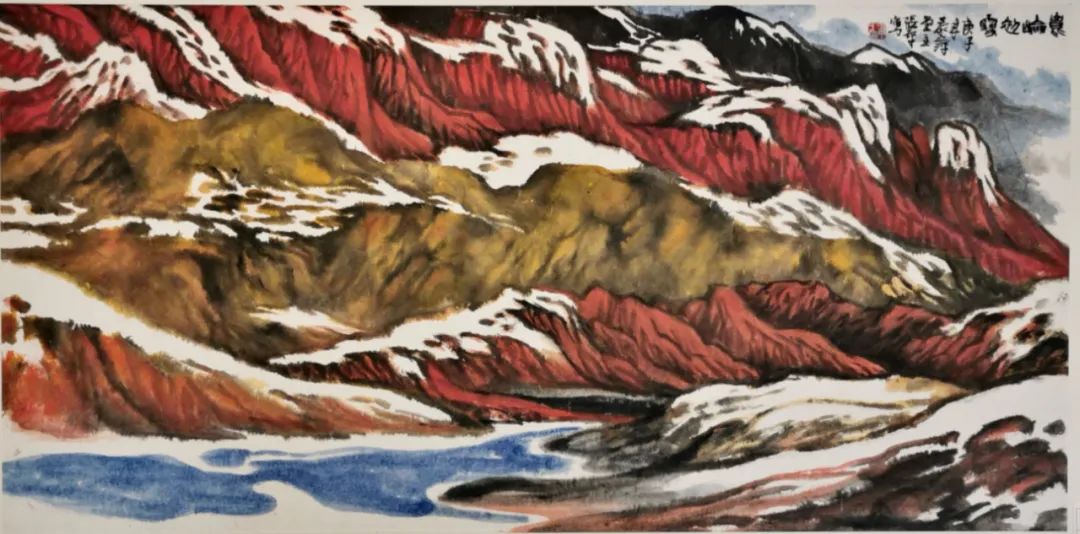

其作品《朝霞映天山》,以浓淡深浅的墨色席卷画面,以此来表现山峦层次感,并以其精到的笔触展现崇山峻岭的气势磅礴、层层积墨、钩皴点染、峰峦出没、烟笼雾锁、苍茫雄奇,而由山背顺势而下的雪山飞泉,穿越重岩叠嶂、辗转而下、笔力万钦、尤如银龙飞舞跳入碧潭,而激起的水花蜿蜒前进,充满了动感,不论是远处的雪山云海或是近景的巍峨巨石,苍松翠柏都十分精到,笔墨淋漓酣畅,线条奔放凝练,色彩厚重大气,更巧妙运用了其师陆俨少先生的云水技法描绘了云海山岚飘于崇山峻岭之间,再次增添了气势,其画丘壑纵横,结构布局亦如高手布奕、知白守黑、虚实相生,风格厚重空灵,此番山水境界非文化修养与生命体悟至深不可得啊!

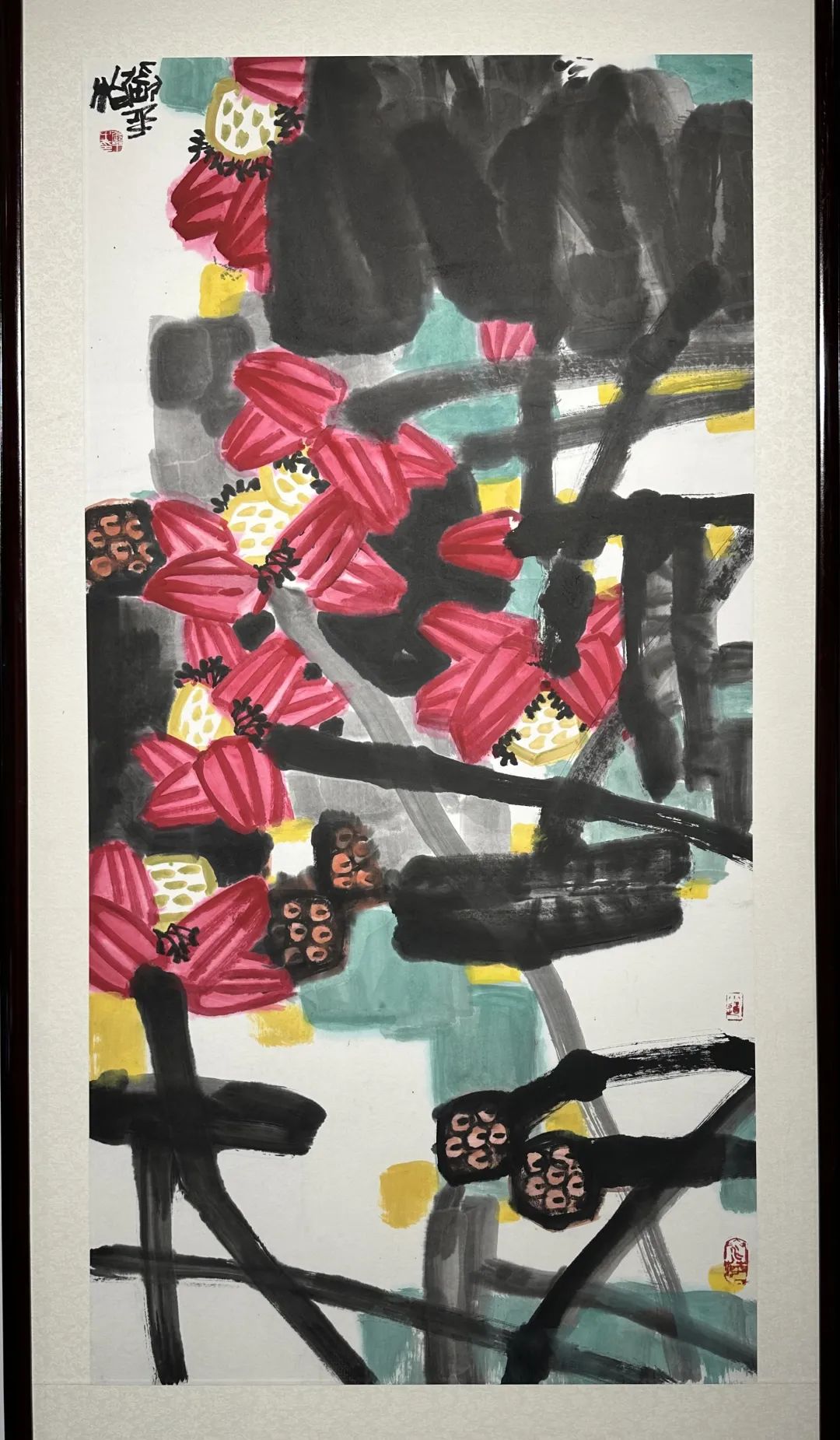

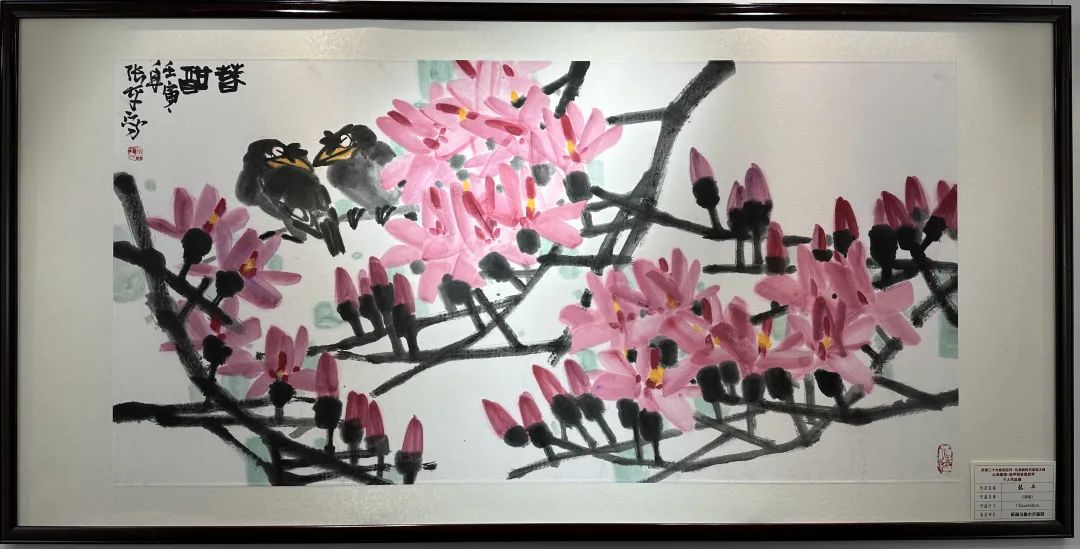

张平先生一生专攻山水,亦擅长花鸟、人物、书法、金石,其常变常新,契而不舍地研究中国国的精髓,特别是近年来,张平先生大胆的将红黄蓝这三种象征生命的颜色用到自己绘画中,并赋予其新的生命,创立了以红黄蓝为元素的新山水画风格,不仅如此,张平先生还把这生命之源的颜色用运到花鸟,人物等领域,这也正应了张平先生自己的期望,那就是将南北派山水所有的精髓融会贯通,再结合时代的主旋律,赋予其生命的红黄蓝主色,从而创造出中国画山水的新面貌。

透过历史尘埃,张平先生感悟了天山的苍凉,昆仑的悲壮,对新疆历史的了解使他更懂得了新疆各族人民对和谐,对生活的追求和向往,正是新疆丰富了他的艺术想象,正是这块圣地造就了他的山水大气象。

大漠之子的艺术精神

——解读张平的《新疆系列》

今天人们谈论敦煌,谈论新疆,谈论天山,谈论大西北,谈论到一望无际的大漠,更多的是旅游话题,偶尔谈论艺术,也仅仅局限于新疆石窟和壁画,或者加上临摹与修复,最多按照文化旅游、文化苦旅方式表达一番吊古情怀,诸如背诵与此相关的唐宋诗词:“大漠孤烟直,长河落日圆”,“渭城朝雨浥轻尘,客舍青青柳色新,劝君更饮一杯酒,西出阳关无故人。”这已经非常深远旷达了。其实,新疆蕴藏着更为广阔的艺术资源,活跃着当代艺术中的一批佼佼者,他们充满激情的艺术创作正在构成大漠上的精神绿洲。著名画家张平的《新疆系列》山水花鸟画创作就给笔者一种大漠精神的当代视觉指引。

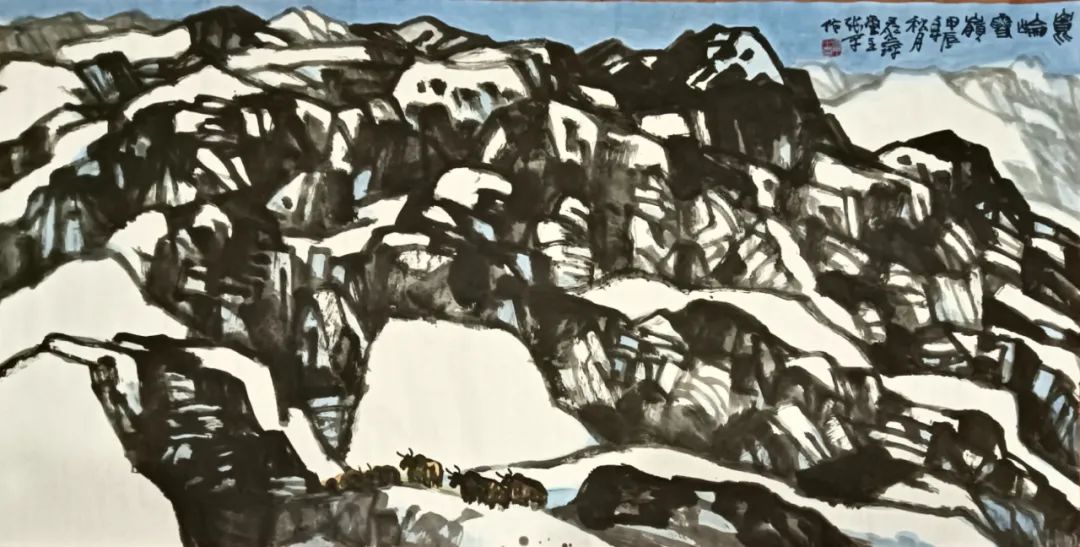

具体地说,在面对张平《新疆系列》之后,笔者的这种印象和看法有了更进一步的加深。张平的绘画给我们展示出了当代意义上的新疆。张平改变了新疆创作的题材现状,从一般的壁画临摹型、修复型、题材型创作模式转变为艺术哲学、宗教人类学的视觉追问方式,从新疆自然人文的视觉消费方式转变为视觉文化的挖掘寻找方式,从单调的题材挪用复制模式转变为历史人文的多元表达方式,张平力图通过自己的探索追问创作努力告别单调的边塞沙漠,由此建构还原具有多重交响变奏的新疆大漠景象。

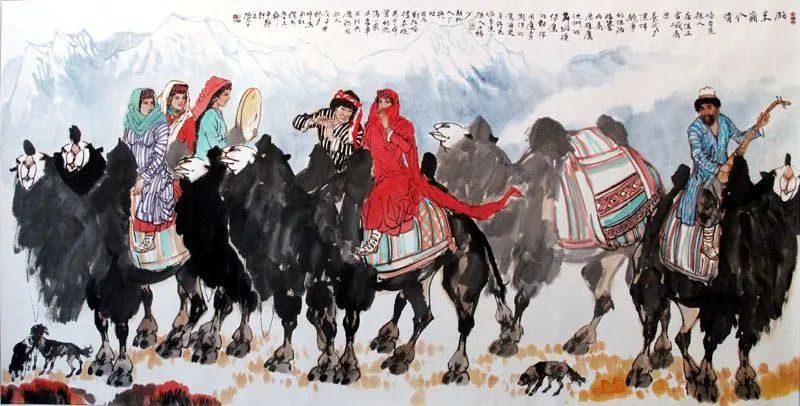

张平,大西北的儿子,号泰萍堂主,斋号宁静轩主任。祖籍上海,新疆乌鲁木齐市画院(美术馆)名誉院长、馆长,新疆维吾尔自治区美术家协会理事,中国画艺委会副主任,国家一级美术师。擅长中国山水画、人物画、花鸟画。其作品立足传统,追求创新。从江南携带而来的渊源家学和江南灵秀气质,加之塞外大漠的磨砺,大漠石窟艺术、壁画艺术潜移默化的沉浸与影响,张平的作品兼具绮丽飘逸和博大沉郁。尤其是他将现代构成主义手法和中国传统文人画的笔墨语言加以熔铸,形成了独具风格的山水画、花鸟画、人物画的现代面貌。

这次展出的《新疆系列》,无论是山水画还是花鸟画,都显示出一种与那种流行化、样式化作品图式迥然不同的创作指向,有着大漠艺术特有的精神风貌。或者说新疆石窟艺术、壁画艺术,对张平的创作之路产生了深远的影响。

张平通过对石窟造像艺术形式和壁画艺术的追根溯源,张平隐约感到北魏时期的新疆壁画与同时期的西方造型艺术有着莫名的相似,当时新疆作为古中国通往西域的大门,作为古丝绸之路的重要节点,中国、印度、希腊、阿拉伯文化在这里相遇,新疆是多种文化融汇与撞击的交叉点,其强大的包容性和融合性也成就了万古瑰丽的新疆大漠文化。

基于这样的思考,张平重新审视新疆周围的人文环境和自然风光,他发现对新疆题材的创作不能仅仅局限在对自然山水、花草树木、石窟壁画的临摹与再现,或者仅仅从新疆壁画中蕴藏的色彩火焰中取暖,而对新疆代表的整个大漠人文环境于不顾。

张平摒弃了这种单一的创作模式,为了全面挖掘新疆文化的内在生命力,张平开始了他孜孜以求的绘画思考和创作。在他的创作中,不仅包括独具大漠特征的山水画和花鸟画,也有对新疆所属的整个大漠人文景观的挖掘与描绘。

在张平看来,大漠的一草一木都带有佛性,透过天山山脉的神秘光线,都会对这里的人们形成神圣的精神投射,这自然也会对作为画家的张平有着深刻的影响。笔者一直坚信张平眼中的天山,大漠上所有的山水人文有着特殊光芒的,那并不是形而上意义上赋予这里的神性存在,而是画者带着人文关怀以及对新疆大漠文化的情思进行创作的最好体现。

今天的当代艺术创作正处于极端焦灼的状态,出现了群体性的创作枯竭,换句话说就是“繁华遮蔽下的荒芜”。中国当代艺术走到今天,我们几乎找不到出口,犹如困兽之斗。

一种是拼命的返回,出于功利性和规避自己危险处境的返回,这就导致大量表面性的,缺乏独立精神的古代文人画图式复制,制造出大量的当代民间工艺品;另一种是煞有介事地追赶当代艺术潮流,本质上丢失了先锋意义上的原创性诉求,变成了西方当代艺术的远东加工厂。

张平的《新疆系列》正是在这种背景下摆脱了当代艺术创作上的窠臼,独立地面对新疆的一切,面对大漠上的一切,重新体验新疆艺术延伸开来的大漠精神。

张平笔下的新疆,告别了单调乏味的过去,迎来了多重变奏的新疆艺术交响,其作品既弥漫着东方自然人文题材本身所具有的古雅空灵之美,又彰显出当代艺术特有的视觉力量。

——邱正伦西南大学美术学院教授博士生导师