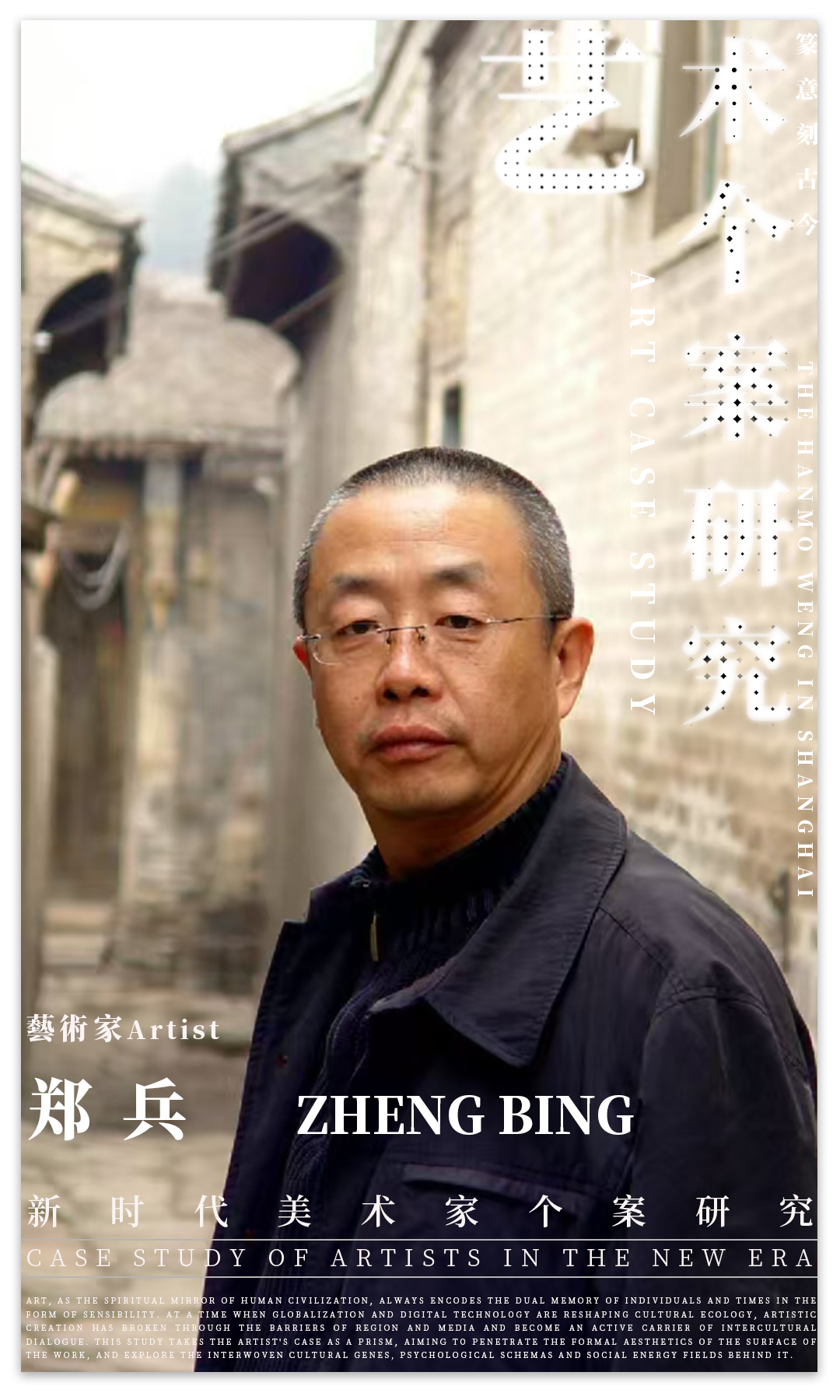

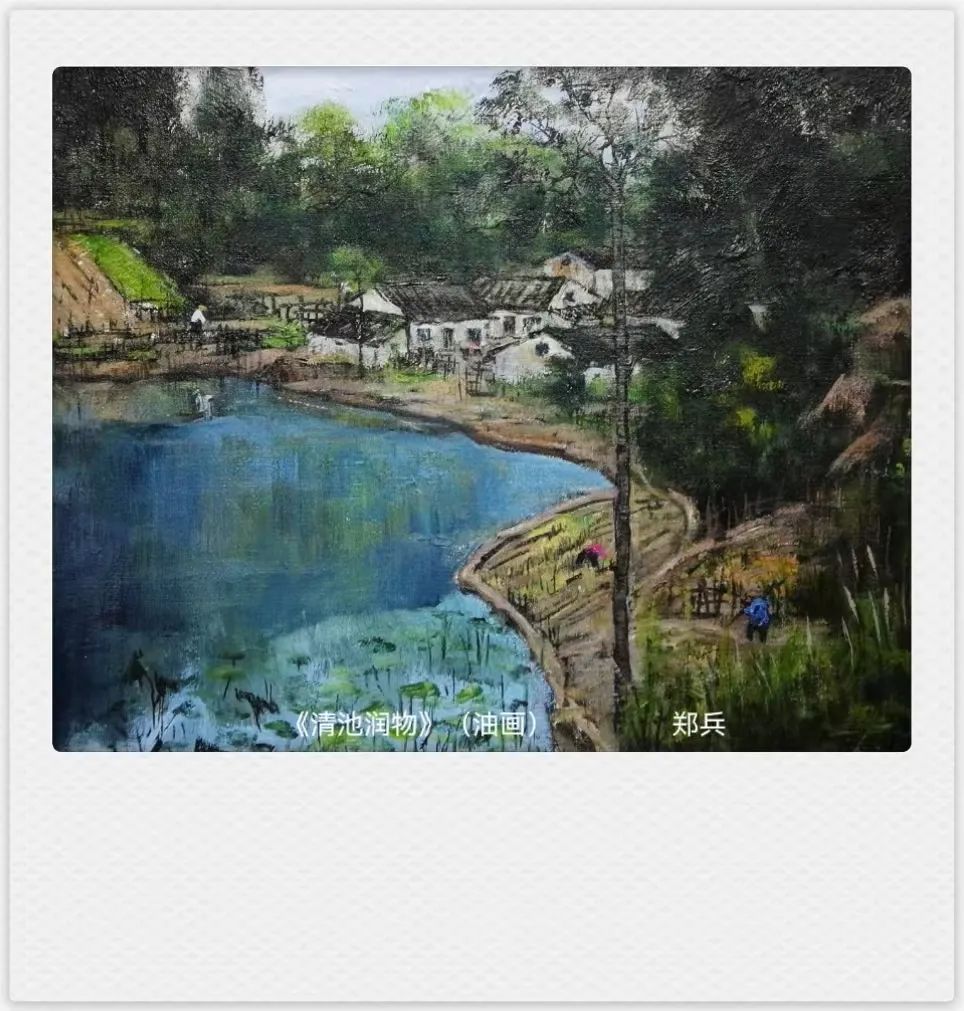

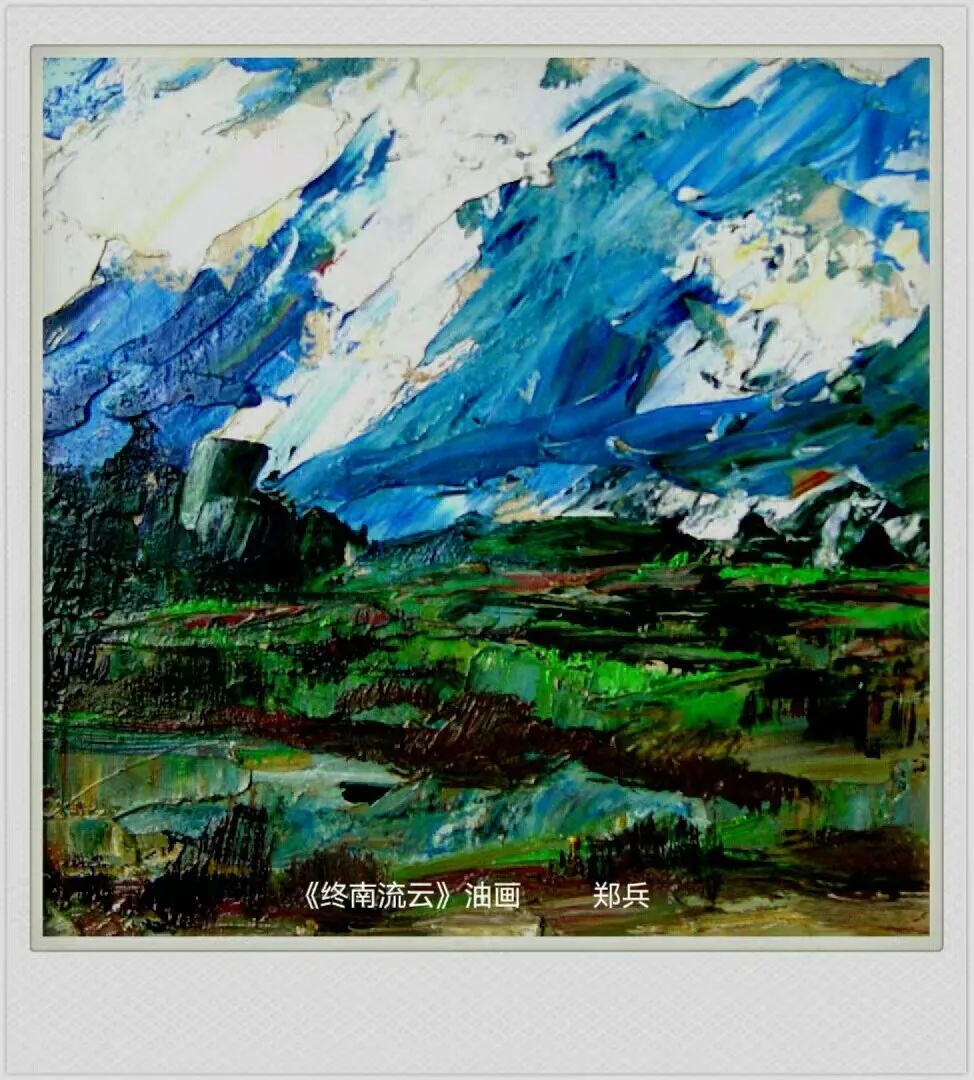

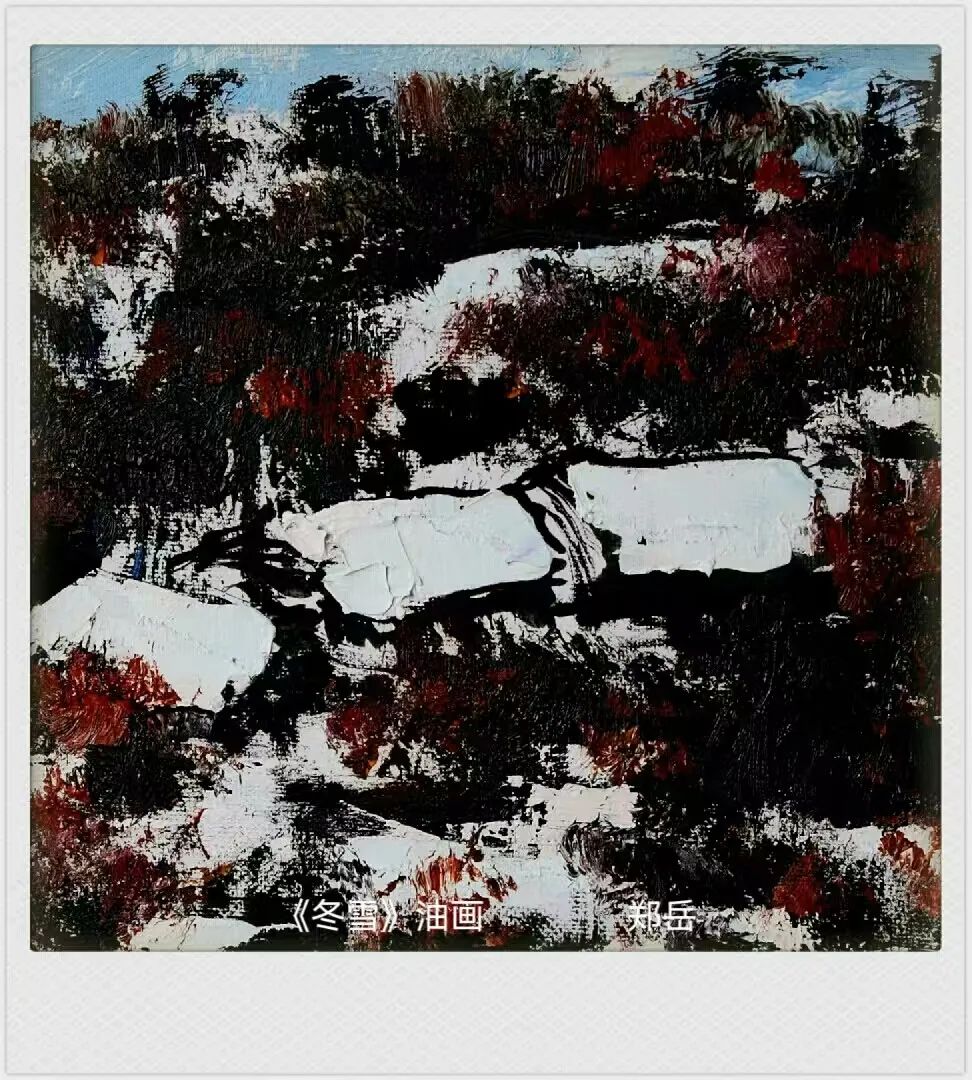

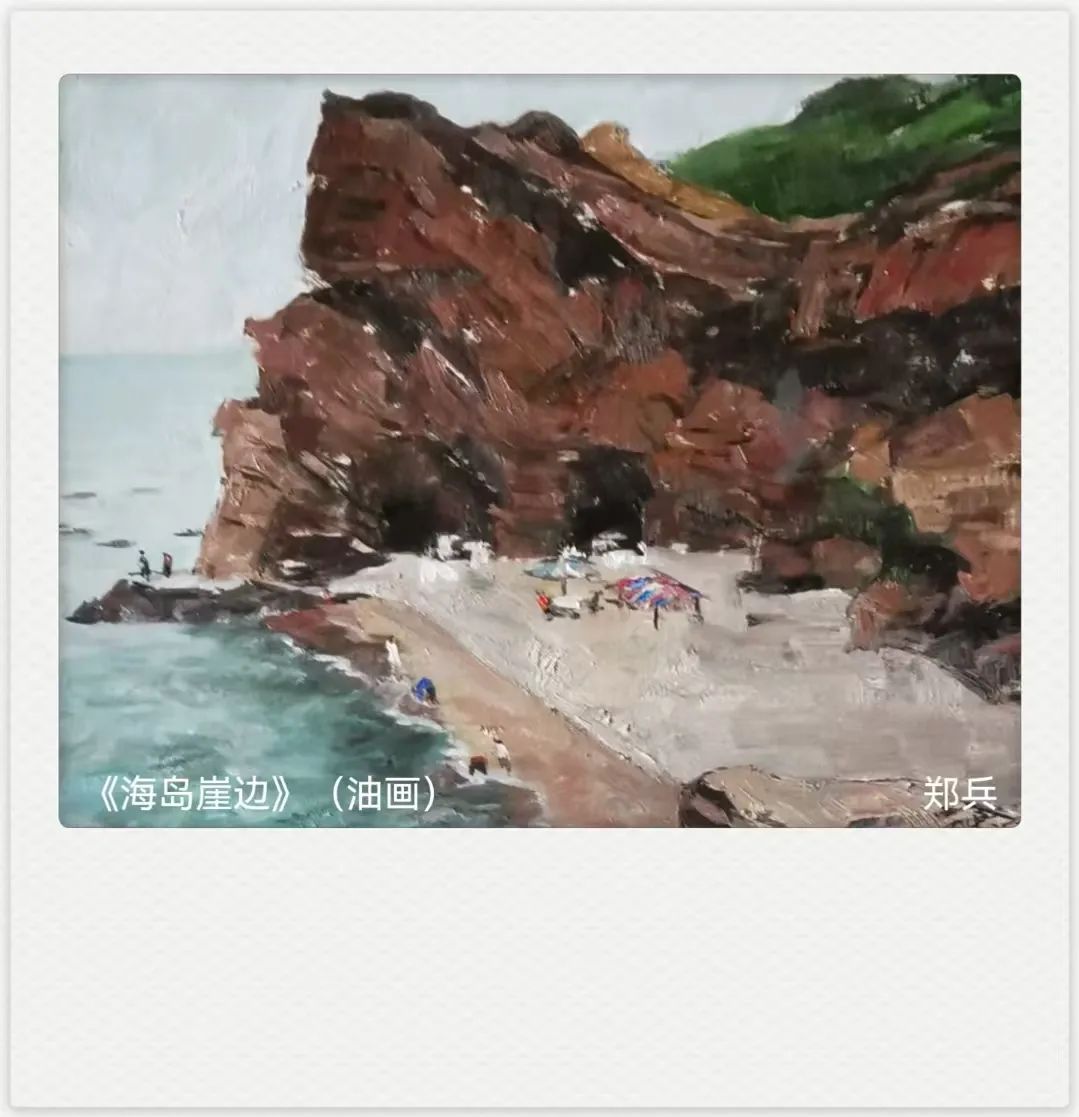

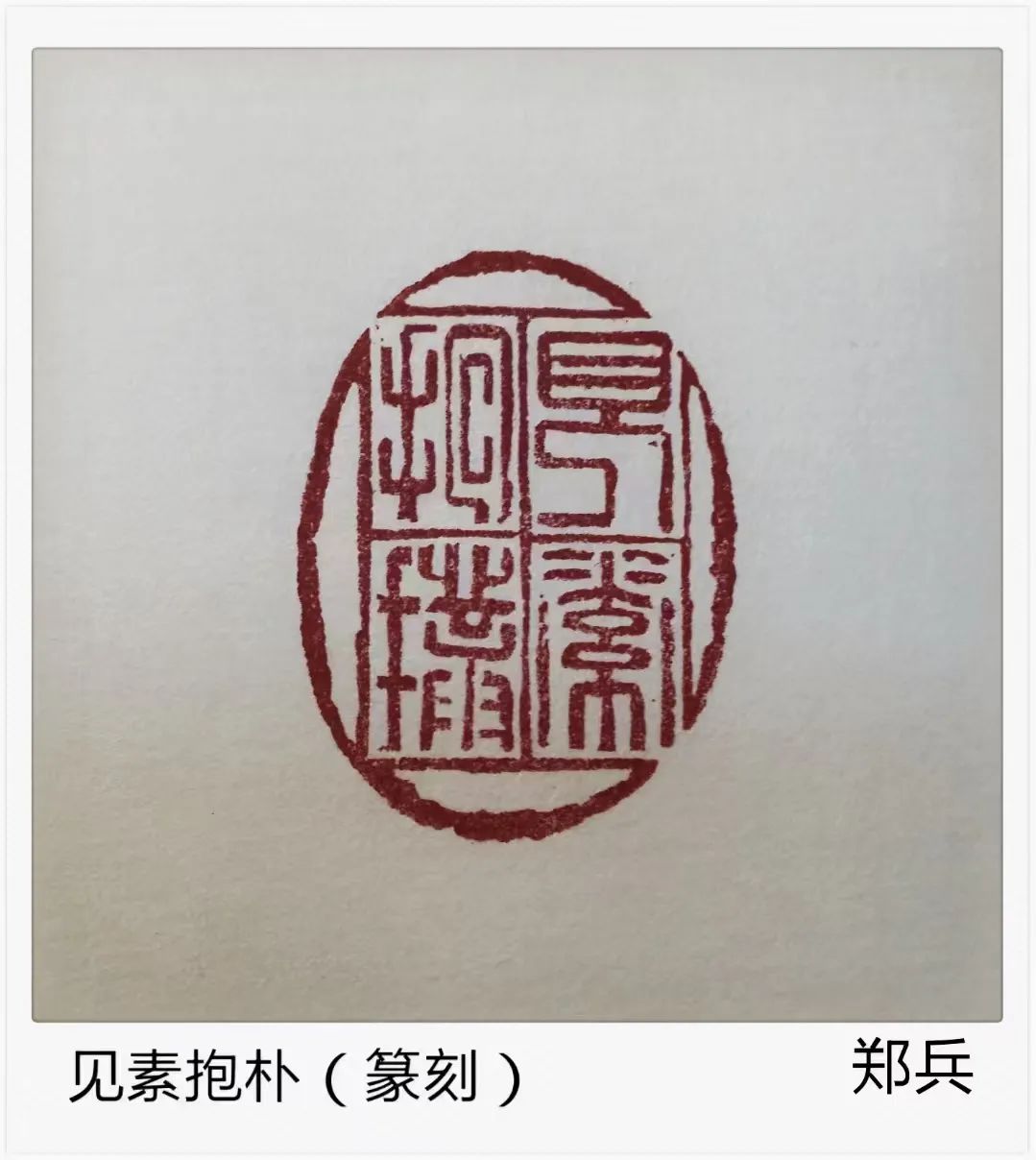

艺术个案研究 | 郑兵:“篆意刻古今” | 2025.5

艺术,作为人类文明的精神镜像,始终以感性形式编码着个体与时代的双重记忆。在全球化与数字技术重塑文化生态的当下,艺术创作已突破地域与媒介的藩篱,成为跨文化对话的活性载体。本研究以艺术家个案为棱镜,旨在穿透作品表层的形式美学,探求其背后交织的文化基因、心理图式与社会能量场。

传统艺术史研究常受限于风格演进线性叙事或天才论范式,易将艺术家简化为艺术运动的时间注脚。本课题则尝试构建“微观—中观—宏观”的三维研究模型:通过视觉符号的考古学解构(微观),还原个体创作系统的生成密码;借助跨地域艺术家社群的比较研究(中观),定位个案在文化迁徙中的坐标位移;最终连接后殖民理论、媒介生态学等视角(宏观),揭示艺术实践如何作为社会变革的隐形推手。方法论上,除图像志分析与档案梳理外,更引入数字人文工具进行创作母题的语义网络建模,并采用参与式民族志深入艺术家工作室,捕捉未被文本化的创作现场逻辑。

此研究的学术价值不仅在于填补某艺术家系统性研究的空白,更试图回应当代艺术研究的范式危机——当NFT艺术颠覆物质性、AI创作挑战作者主体性时,个案研究如何超越传记式书写,成为解码文化转型的密匙?我们期待这项研究能为艺术社会学提供新的分析单元,同时启示文化机构构建更具生态性的艺术评价体系。

全文将以“创作语言的重构—文化身份的协商—社会介入的路径”为线索,在流动的现代性语境中,展开一场关于艺术主体性如何在不同权力场域中自我重塑的思想实验。这既是对个体艺术生命的深度凝视,亦是对艺术何为的当代诘问。

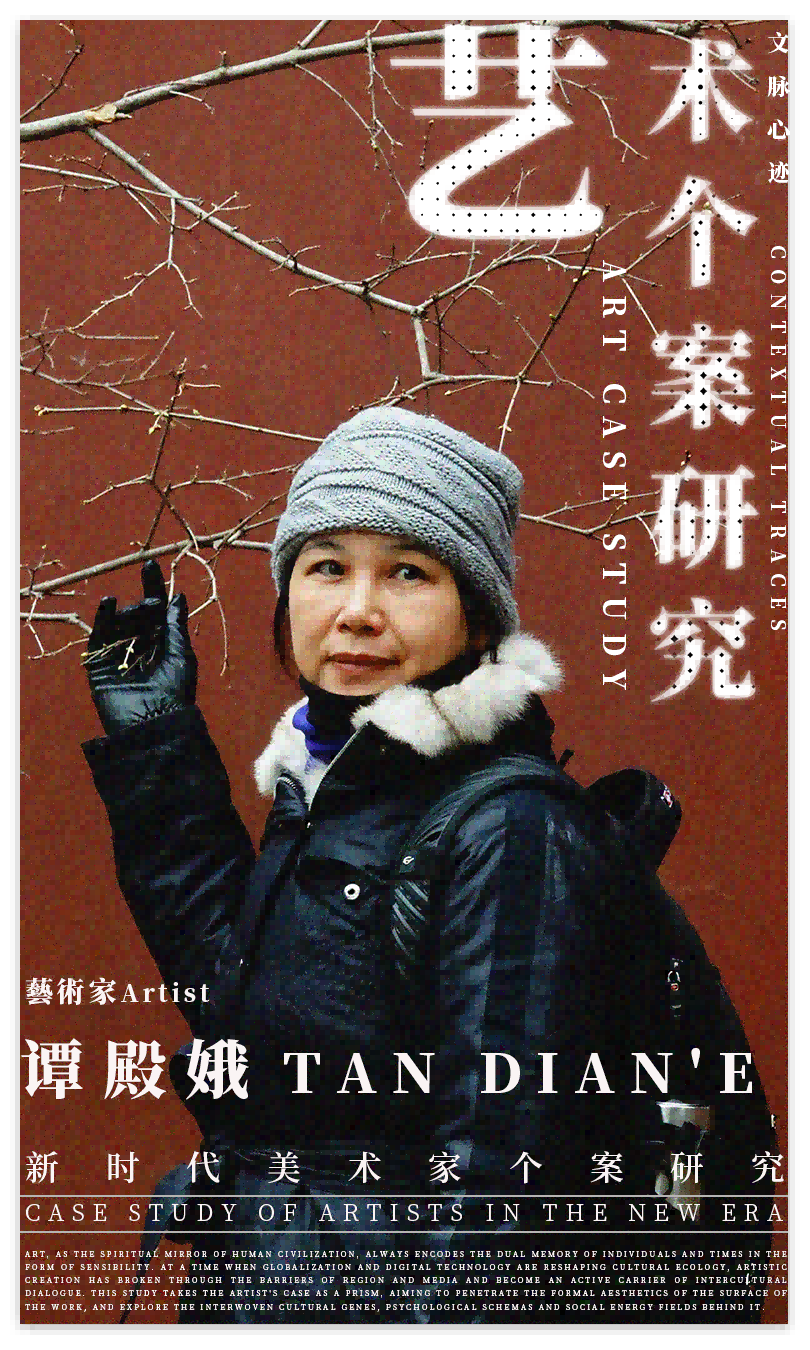

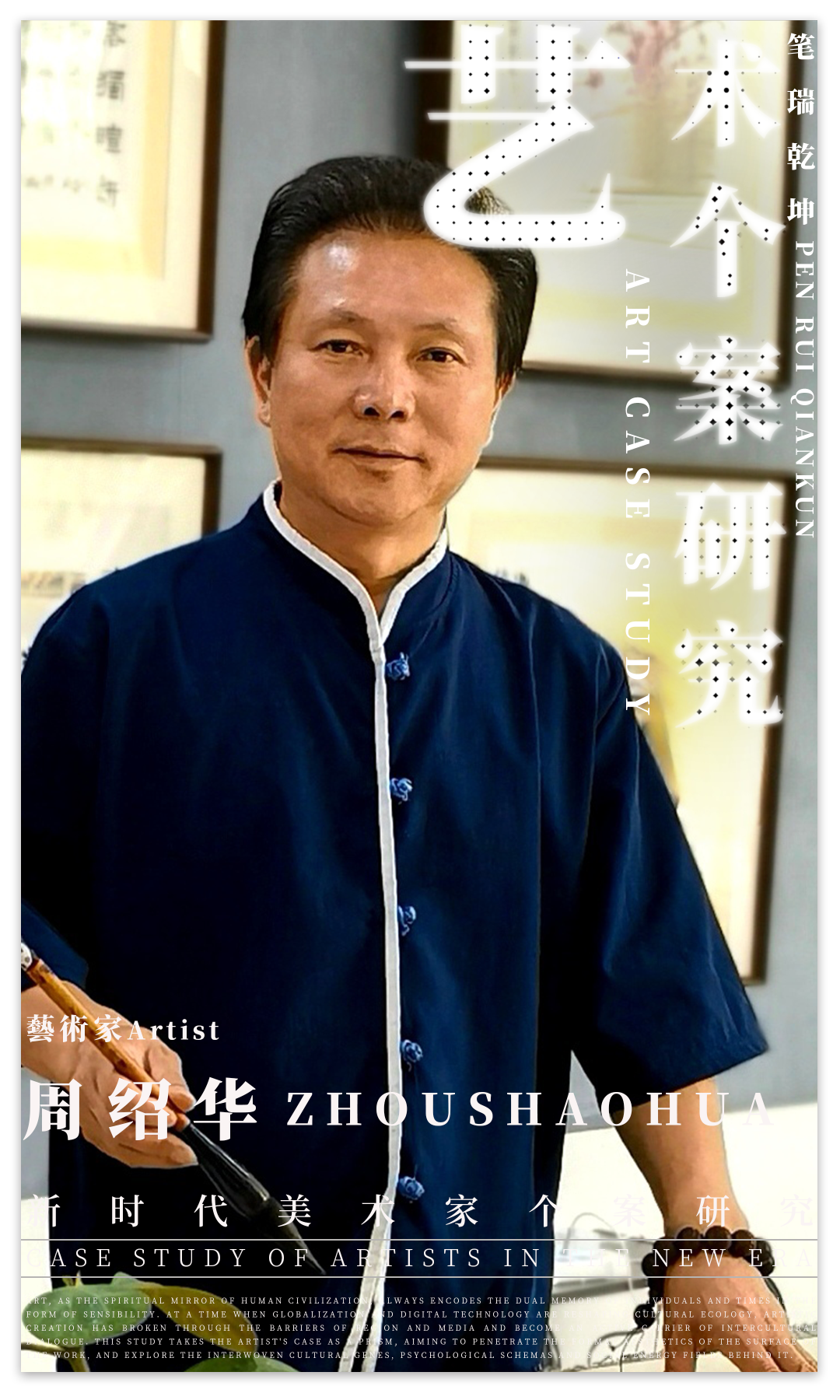

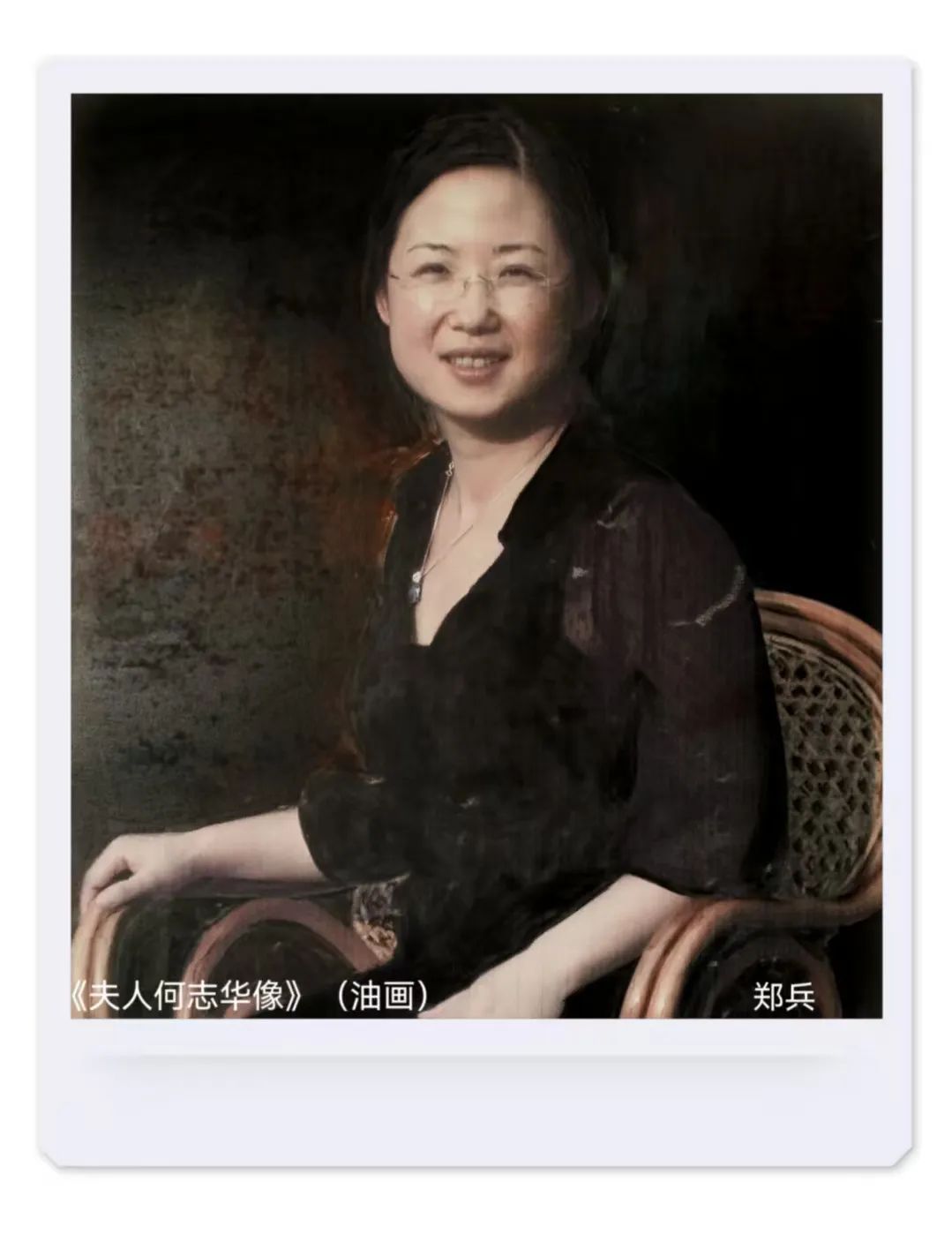

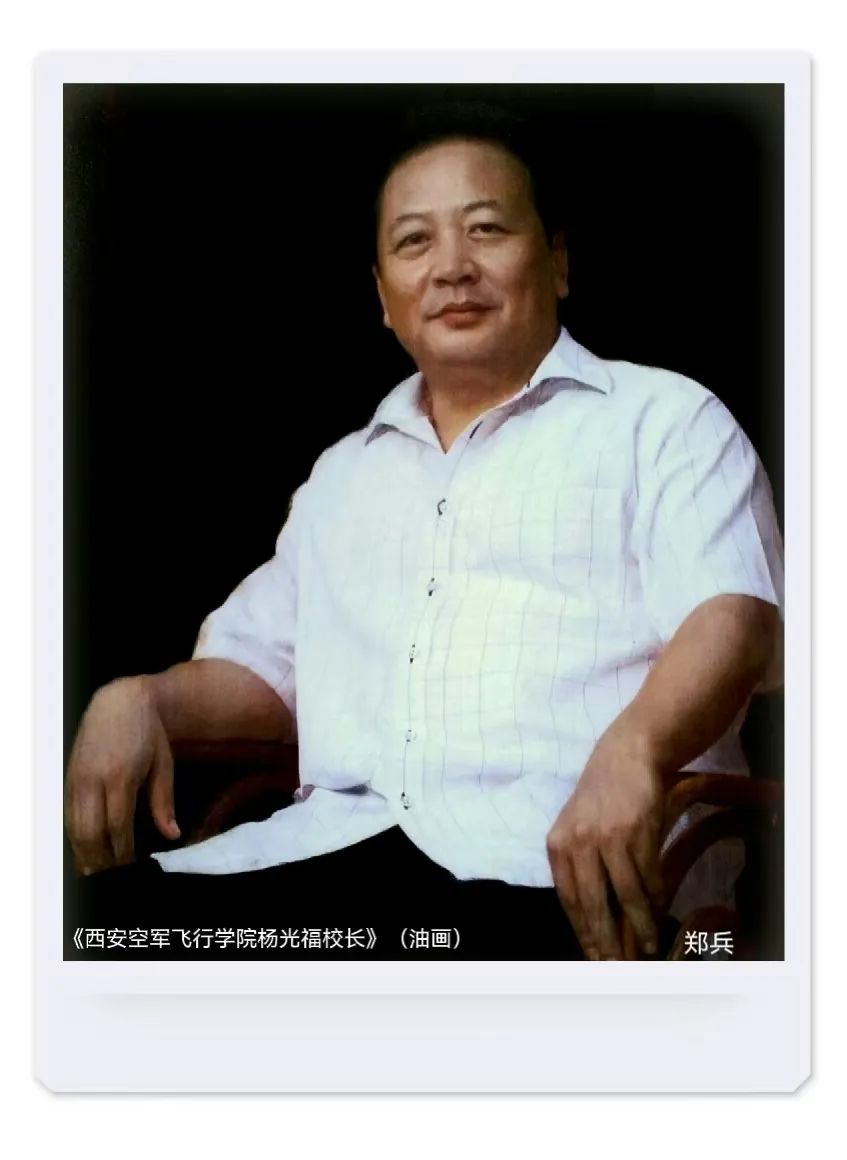

郑兵,男,1964年5月生,山东淄博人。毕业于西北师范大学美术系油画专业;西安美术学院法国司徒立油画高级研究班结业。中国艺术家协会常务理事,陕西省美术家协会会员,山东鲁艺书画研究中心研究员、常务副主任、秘书长,原陕西省各界书画院艺术研究室副主任,原政协陕西省委员会联谊会常务理事,原政协陕西省委员会联谊会国际艺术交流中心副秘书长。

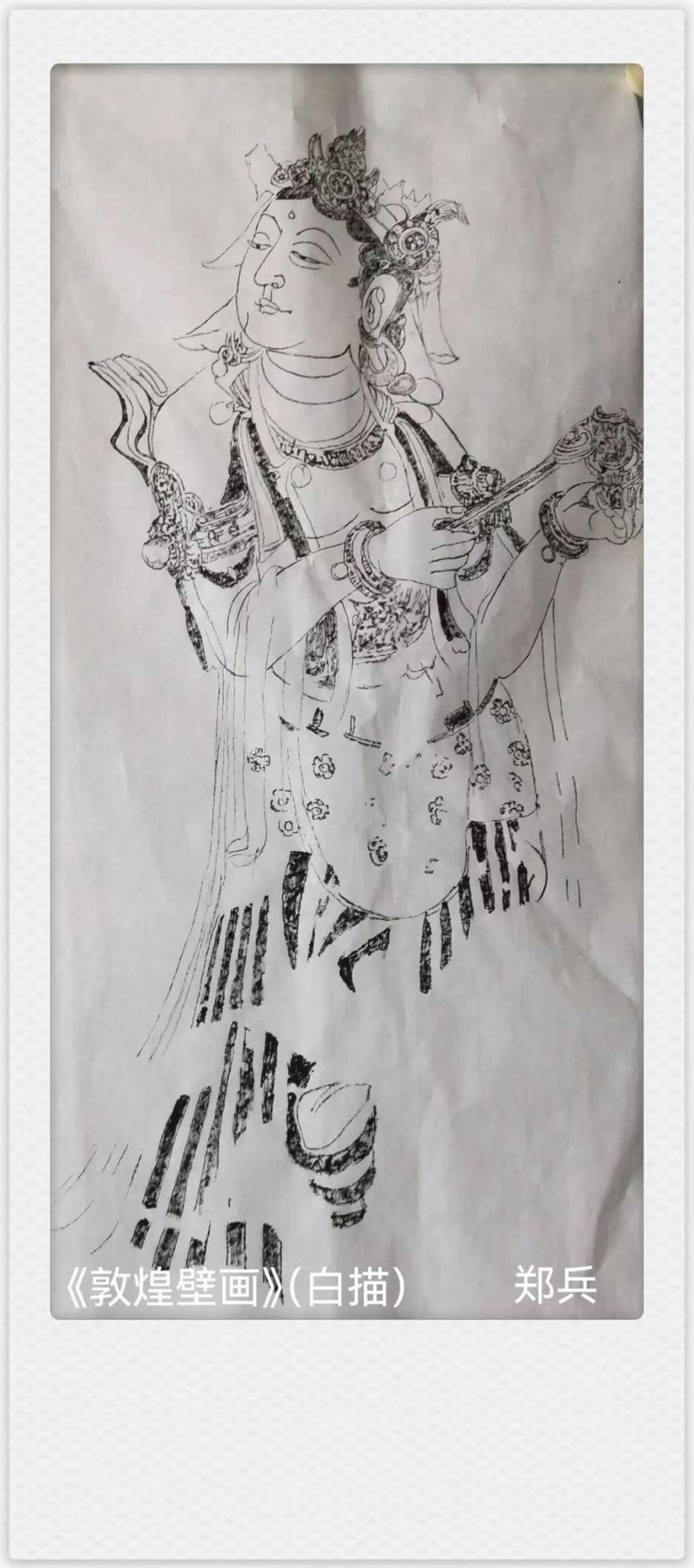

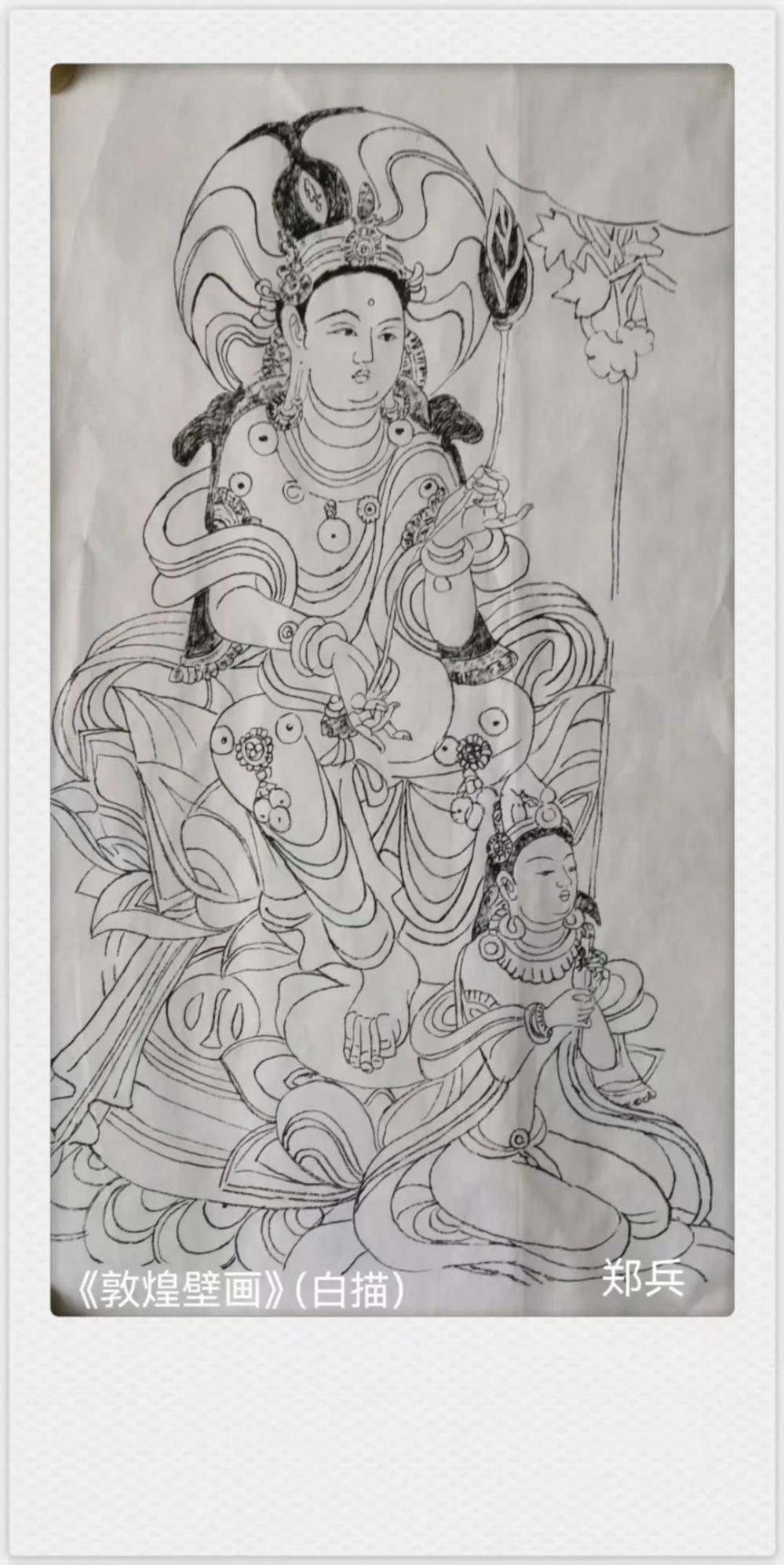

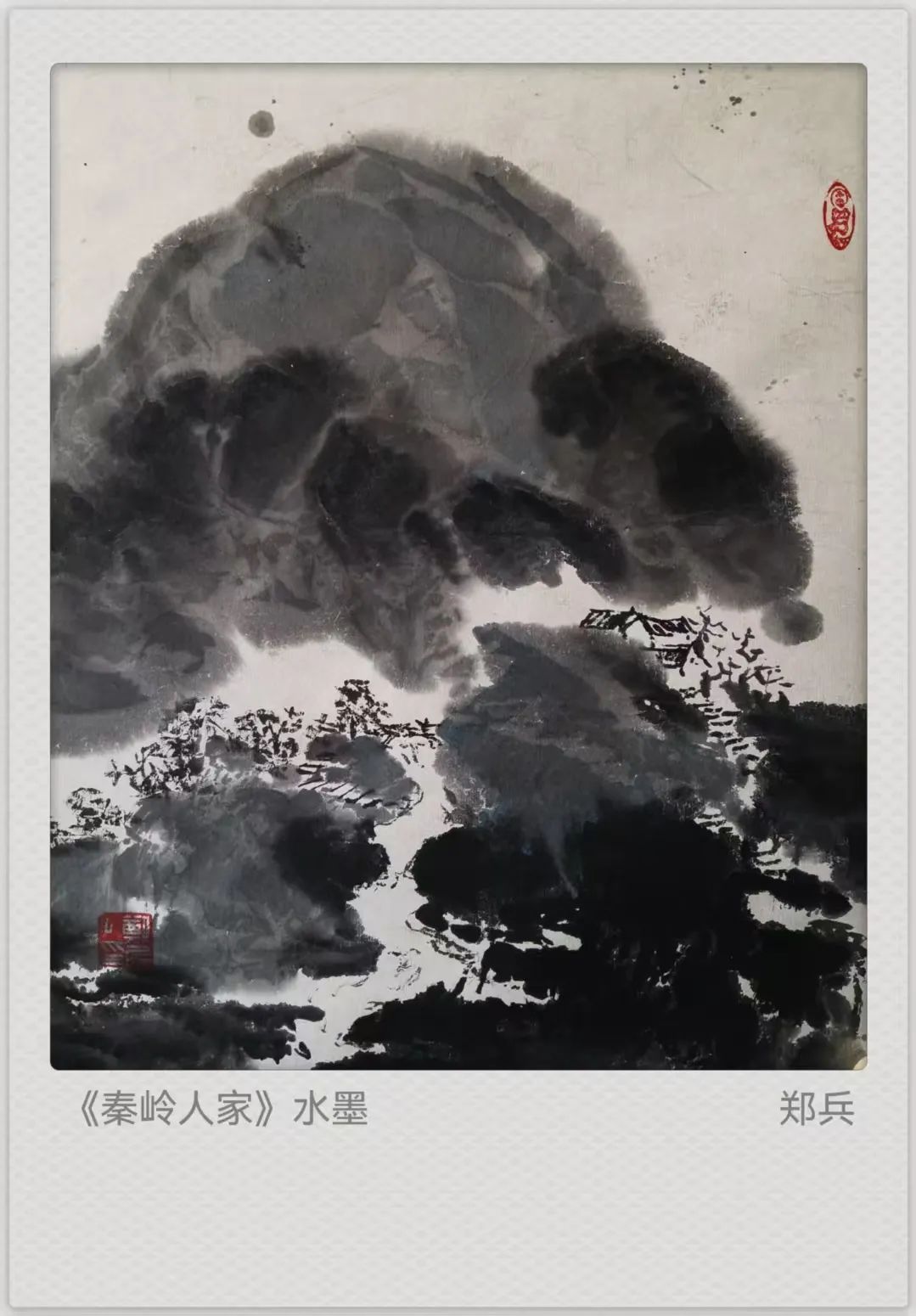

代表作品:有《秦岭人家》系列作品,《解读中国石窟艺术》、《土源》系列作品,《红烛》、《山乡》等作品先后被收入《当代中国美术家》(光盘),《中国美协第十四届新人新作展作品集》、《光辉八十年人物精品画集》、《当代青年画家优秀作品集》、《陕西美术家》、《中国西部文化名人》(陕西卷一)、《西部之光》大型画册等, 出版有《郑兵油画作品集》。

作品先后被新西兰私人艺术馆、韩国、北京、深圳,山东淄博画院等个人收藏和馆藏。

作品被山东鲁艺书画研究中心美术馆收藏。

1989年作品《铜火锅》入选全国高等师范院校美术作品展(北京)

1997年作品《空间里的静物》, 入选走向新世纪-中国青年油画展(北京)

1998年作品《秦岭人家》,特邀参加中央电视台主办‘新亚欧大陆桥美术作品展’(北京)

1998年作品《解读-中国石窟艺术》、《红烛》被收入《当代中国美术家》(光盘)

2001年应中国中央电视台、文化部艺术司、中国美术家协会特邀创作《数学家华罗庚》,参加建党八十周年“光辉八十人物精品画展”(北京)

2001年作品《秦岭人家》入选中国美协笫十五次新人新作展(北京)

2003年作品《山乡》、《脉》参加陕西省第三届油画作品展并获优秀奖(西安)

2004年作品《山乡秋色》参加甘肃省第十届美术作品展并获创作奖(兰州)

2004年作品《恋曲》应邀参加建国55周年《中华颂》美术作品展(北京)

2014年5月,中国企业报专访报道

情系秦巴山脉 从秦岭走出的“画痴”

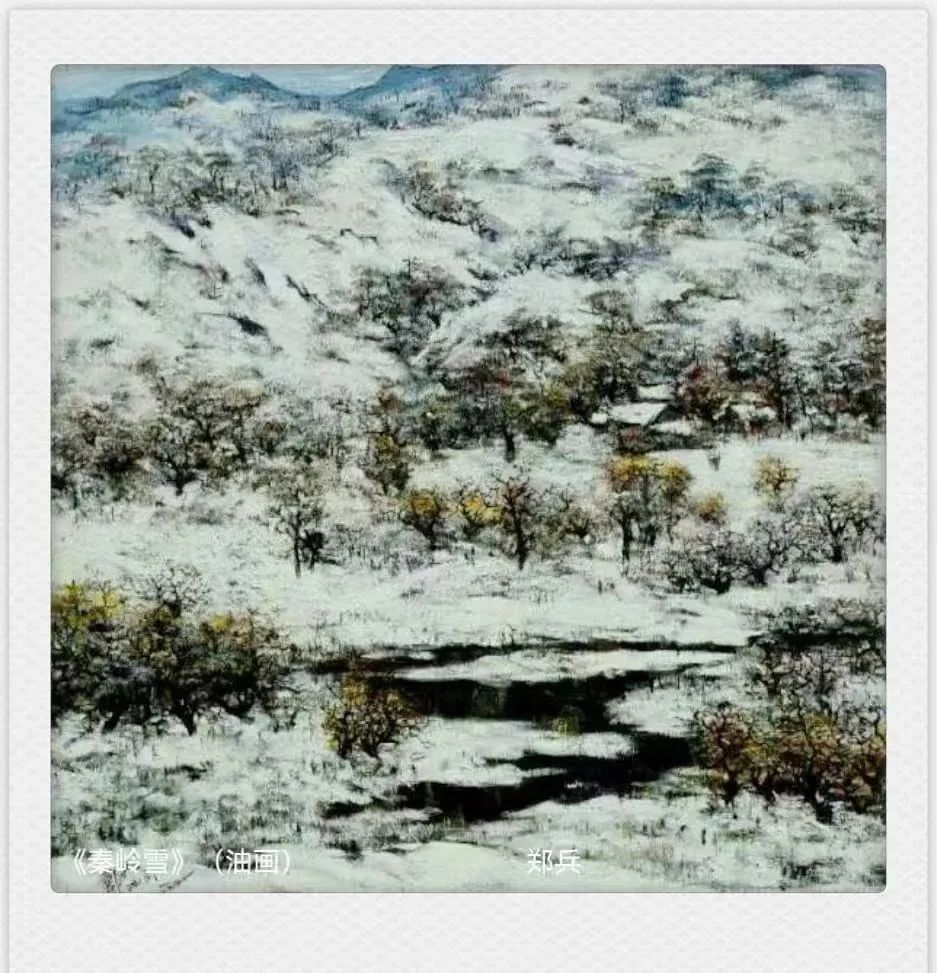

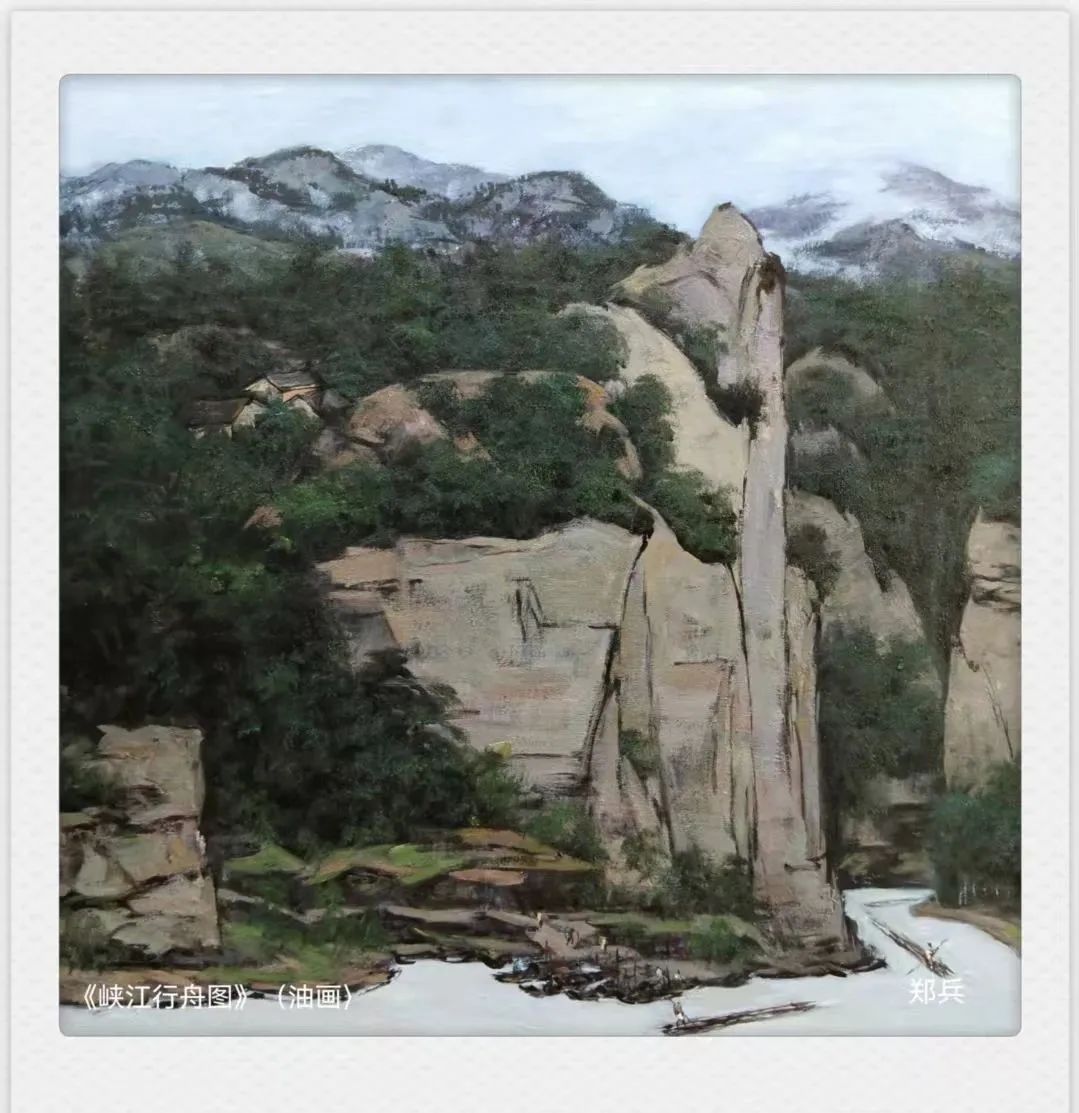

秦巴山脉坐落于我国的中部,她没有泰山的雄伟,黄山的秀美,青城山的幽兰,却有着与古都长安一样厚重而朴实的传统文化蕴涵。她的每一座峰、每一间民居、每一条溪、每一块石或每一颗树,让人感受到的都是一份全新的动力与愉悦,她的风土人情、山石地貌、山乡村野更是让一个人久久留恋,不能回返,这个人就是著名油画家郑兵。

偶遇名师得真传

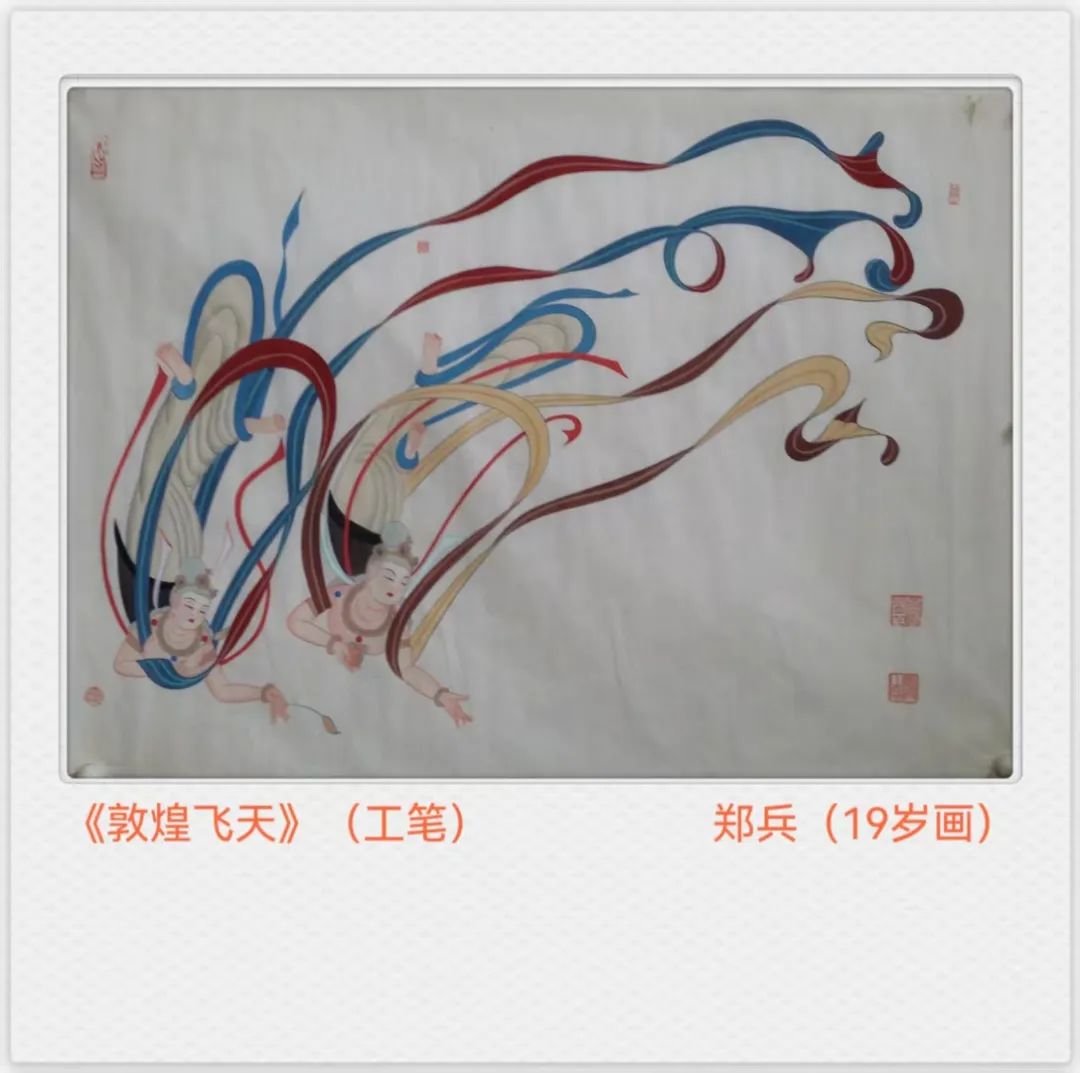

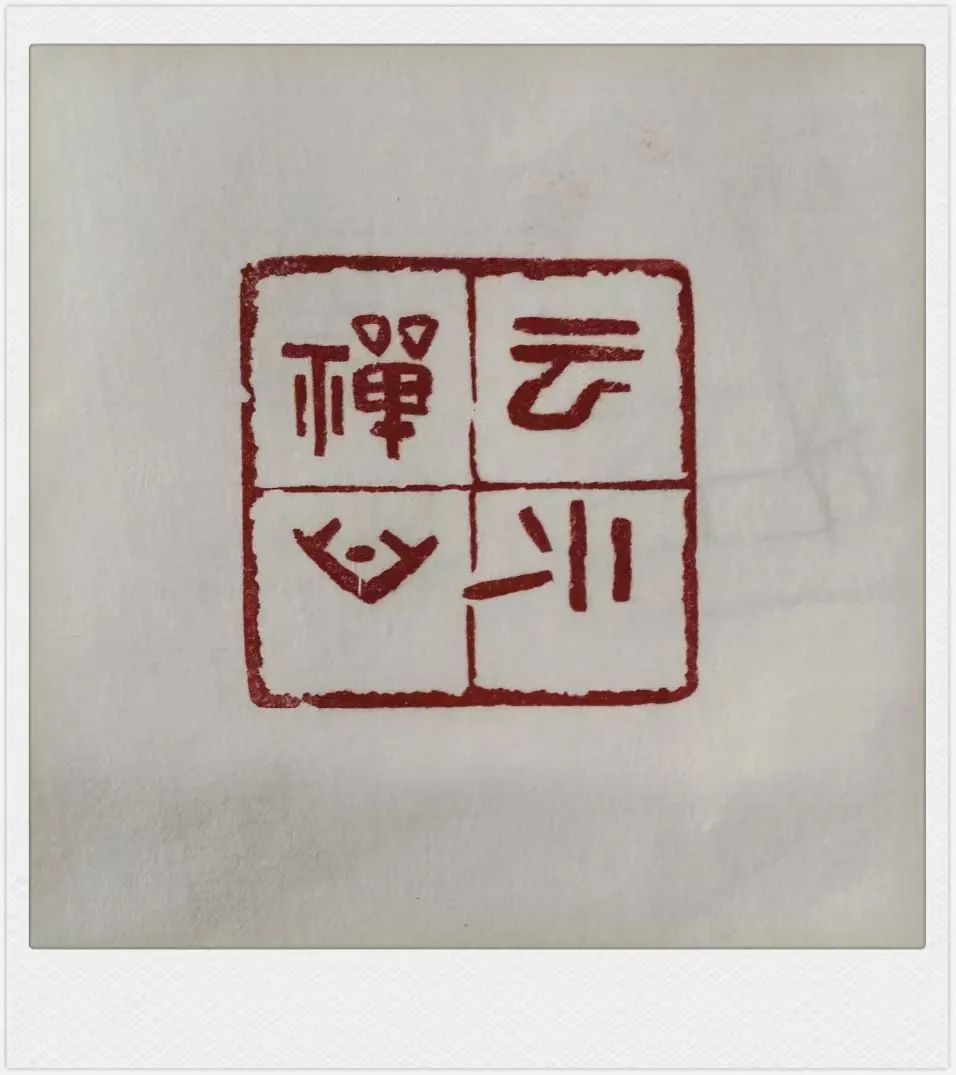

郑兵,又名:郑云戈,字:戈鸣,1964年5月生于山东淄博,少年时期便随父母生活在西北高原。自幼勤奋好学的郑兵平时没事,经常涂涂画画,有些画还颇有些味道。机缘常常降临到有心人身上,郑兵就是这样的有心人。十三岁那年,郑兵在兰州父亲的家中,有幸见到远在青海工作的著名油画家朱乃正先生。平日里爱涂抹的他,将自己画的一些色彩画拿给朱乃正先生看。见过郑兵那些充满稚气与大气的图画,乃正先生认准了他,认准了这个在绘画艺术上的可塑之才。由此,在朱乃正先生的鼓励下,郑兵带着人在少年时期特有的那种天真稚气与憧憬,开始走上了绘画艺术艰辛的漫长之路,这条路一走就是30多年。

大西北茫茫辽阔的万千气象,青海高原的博大胸襟,以及朱乃正先生精绝的画技和高蹈逸出的气质人格,都成为他极好的油画启蒙教育之一。随后的日子,朱乃正先生因工作需要从青海调回北京中央美术学院任教。在郑兵绘画艺术成长的道路上,乃正先生曾先后以书信的形式鼓励并言传身教,并举荐当时西北著名油画家张学乾等先生给他直接指导。郑兵后来考入西北师范大学美术系和西安美术学院法国司徒立油画高级研究班学习,对油画艺术有了更深的研究与认知。

艺途巧结巴山缘

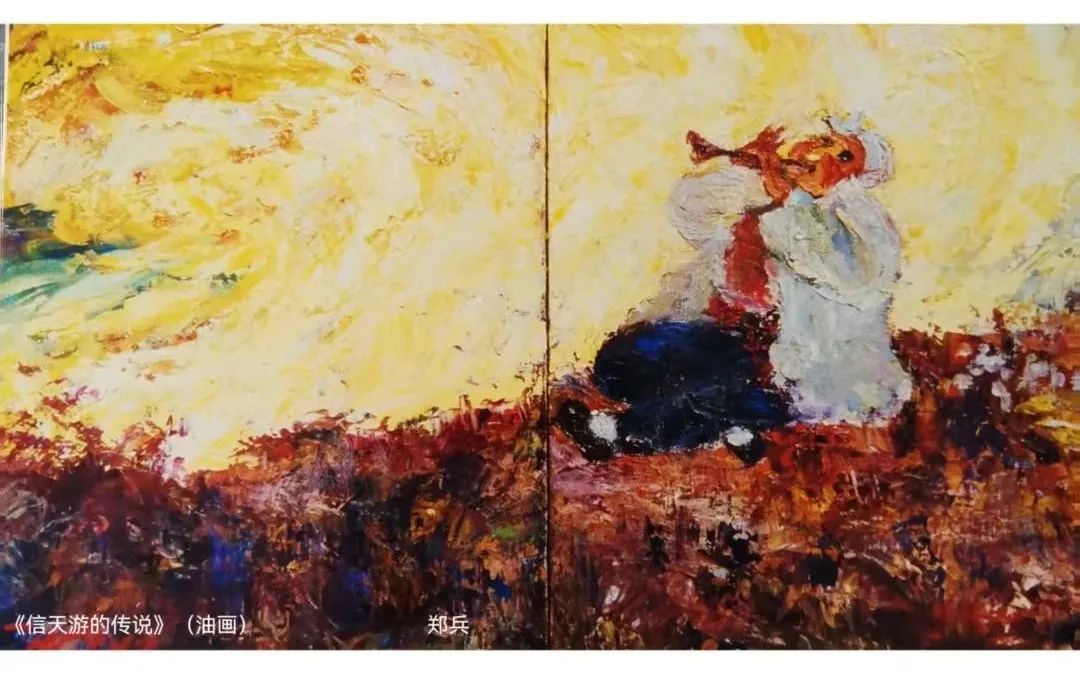

对于一个中国油画家来讲,油画艺术本身并非源于自己所处的文化环境的‘母体’。它的观念、符号和结构方法,均异于自己所拥有的‘母语’,而中国油画家们的创作,又必须与自已所在的当下生活产生关联,与自已的‘母语’紧密相系。如何使油画这一西方泊来的艺术,与东方文化产生交融、渗透,形成另一类新的油画观念、方法和式样,的确是每一位非西方油画家所面临的重要选择。

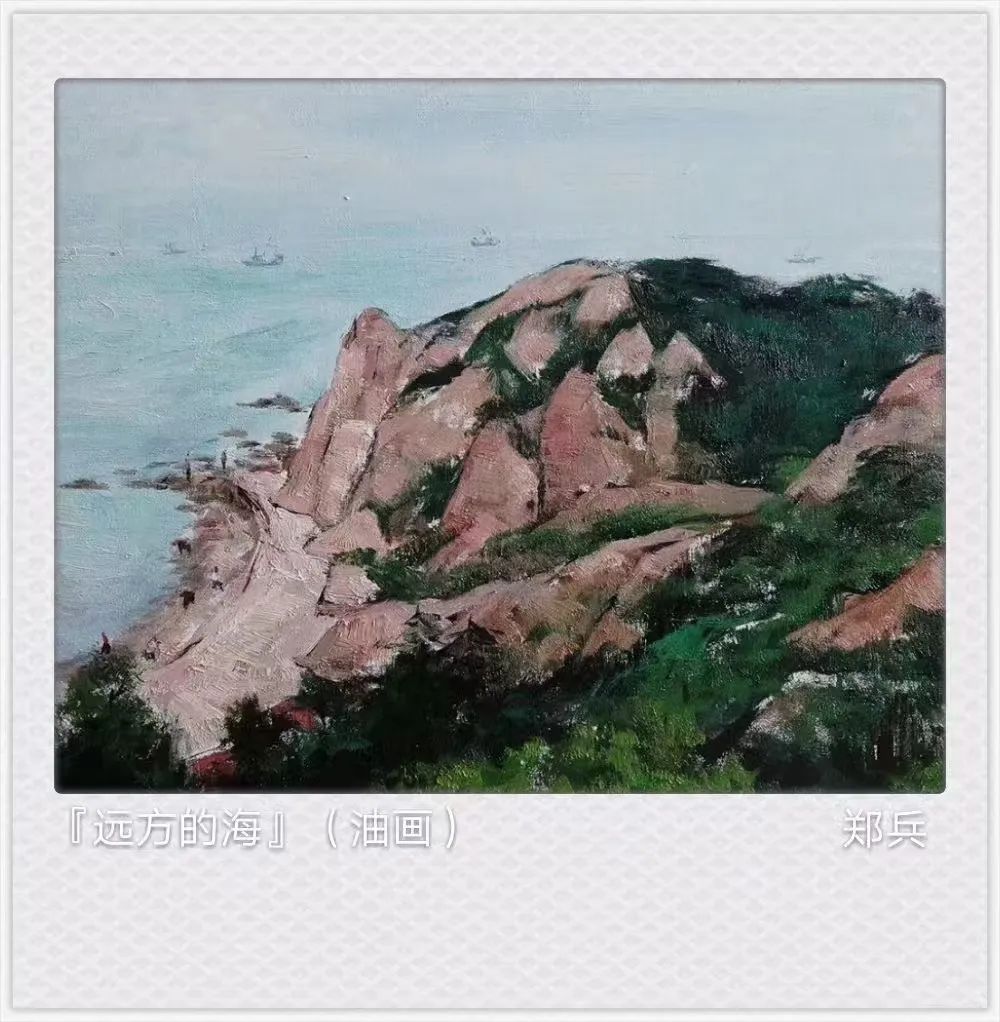

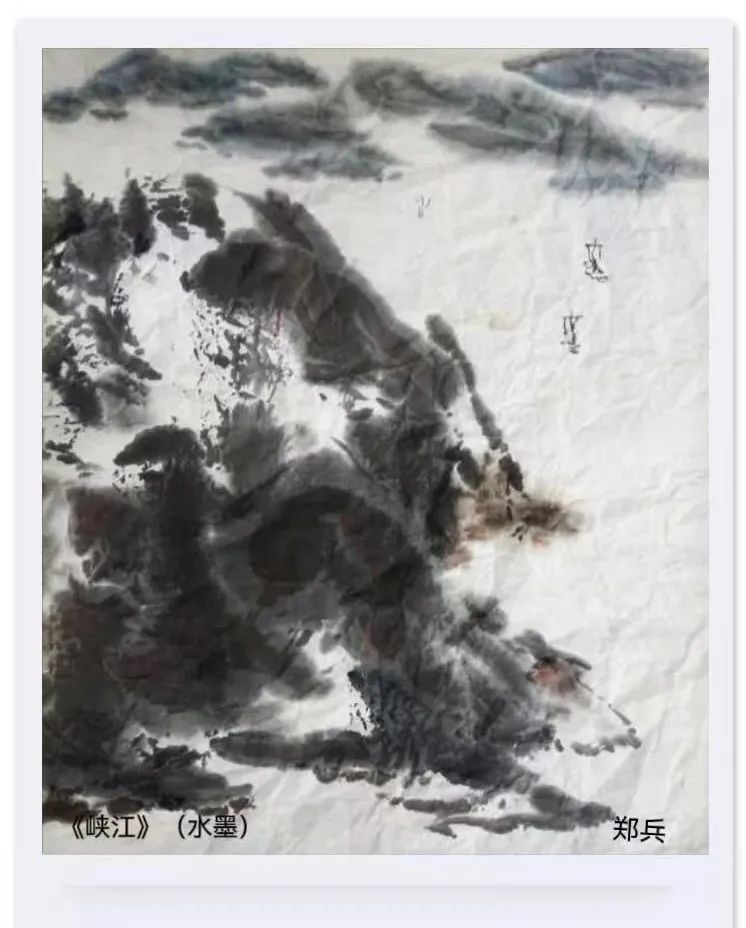

面对这样的困难,郑兵没有退缩,因为作画所享受的乐趣远远大于他所碰到的困难。如何将风景油画在精神底蕴上与中国的山水画靠的更近,郑兵一直在努力、在探索。无论是置身于空旷浩渺的黄土地上,还是在那沟壑林立、云气流淌的山野,他都默默地用眼睛去观察大自然那瞬息变幻的身影,用心灵体悟大自然带来的灵感与灵气,用手中的画笔去探寻孕育生命的自然魂灵-‘美’。

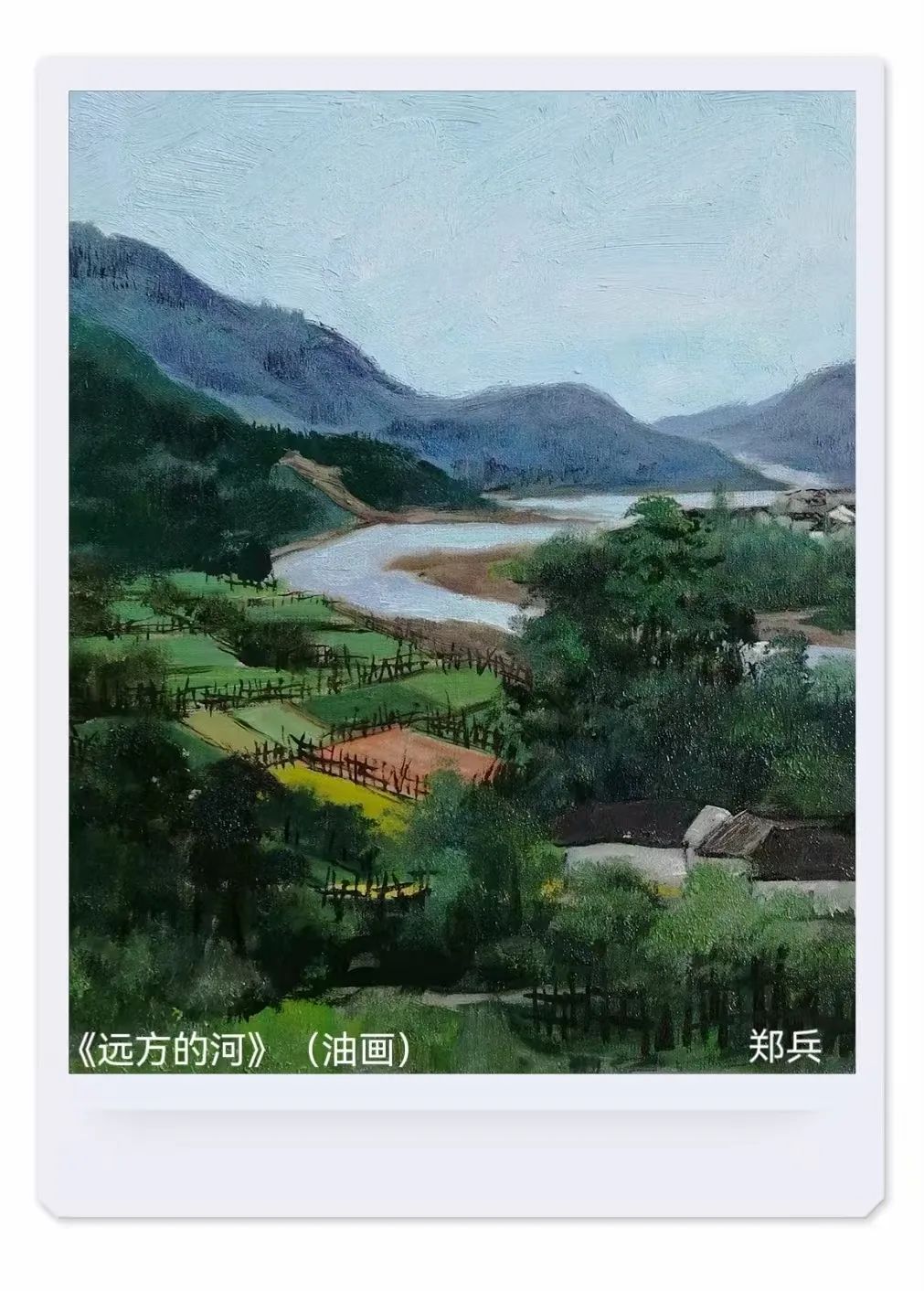

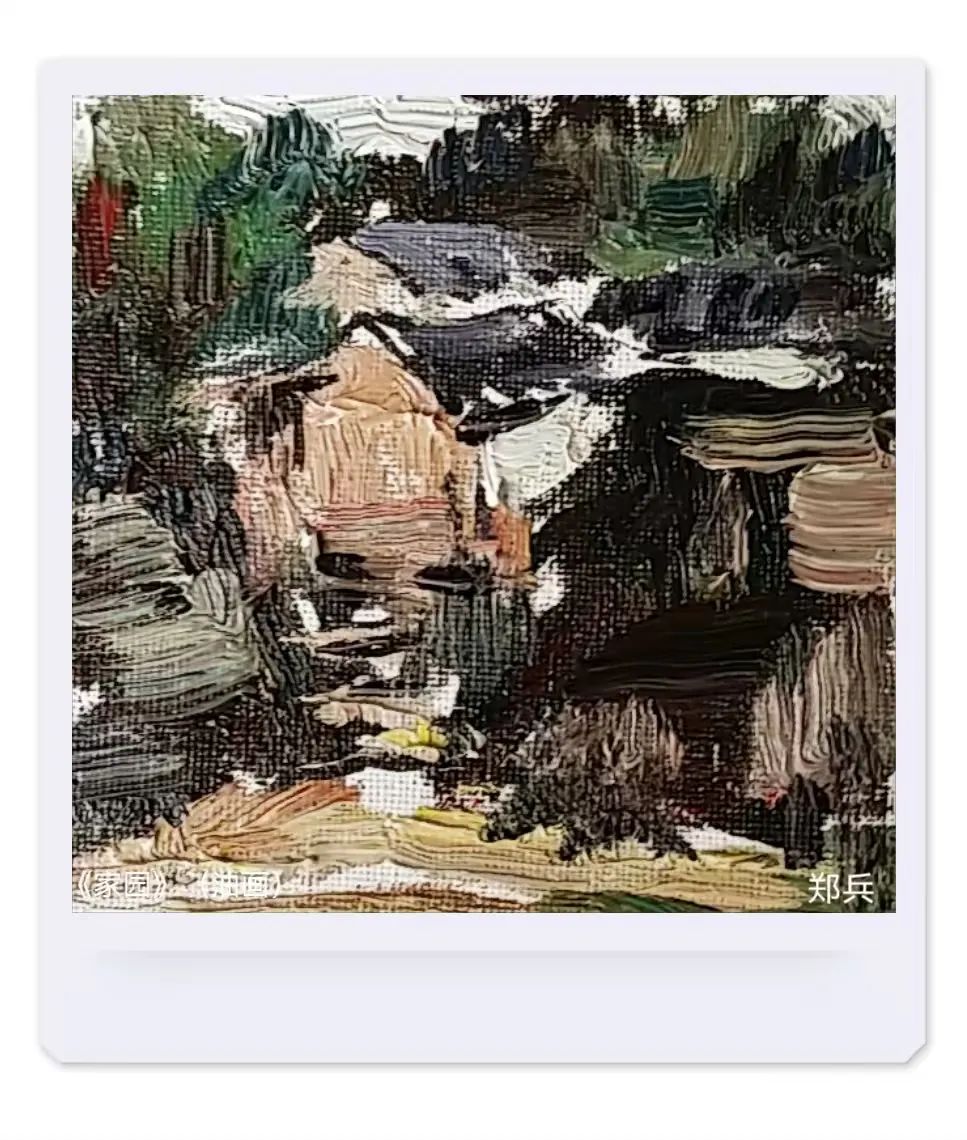

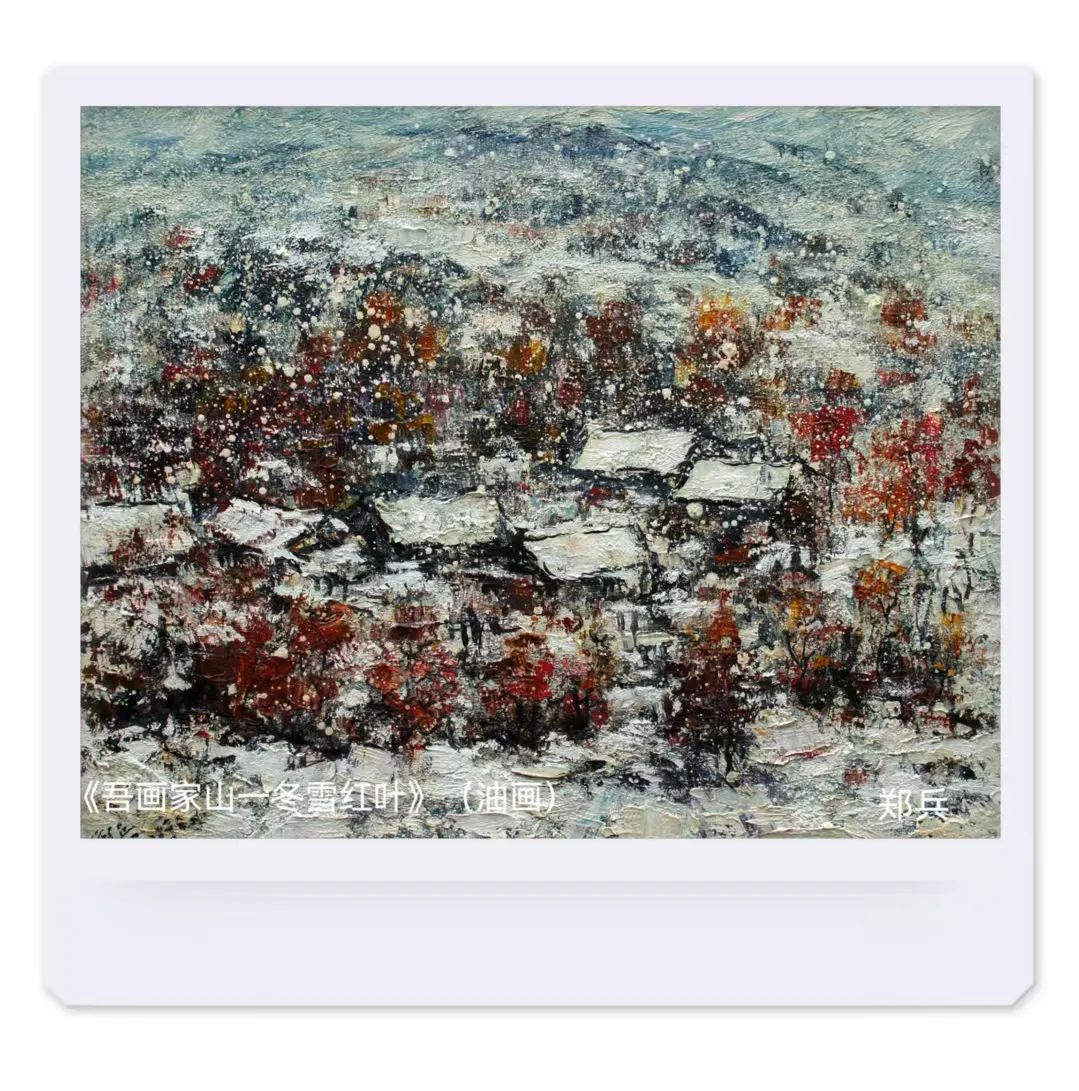

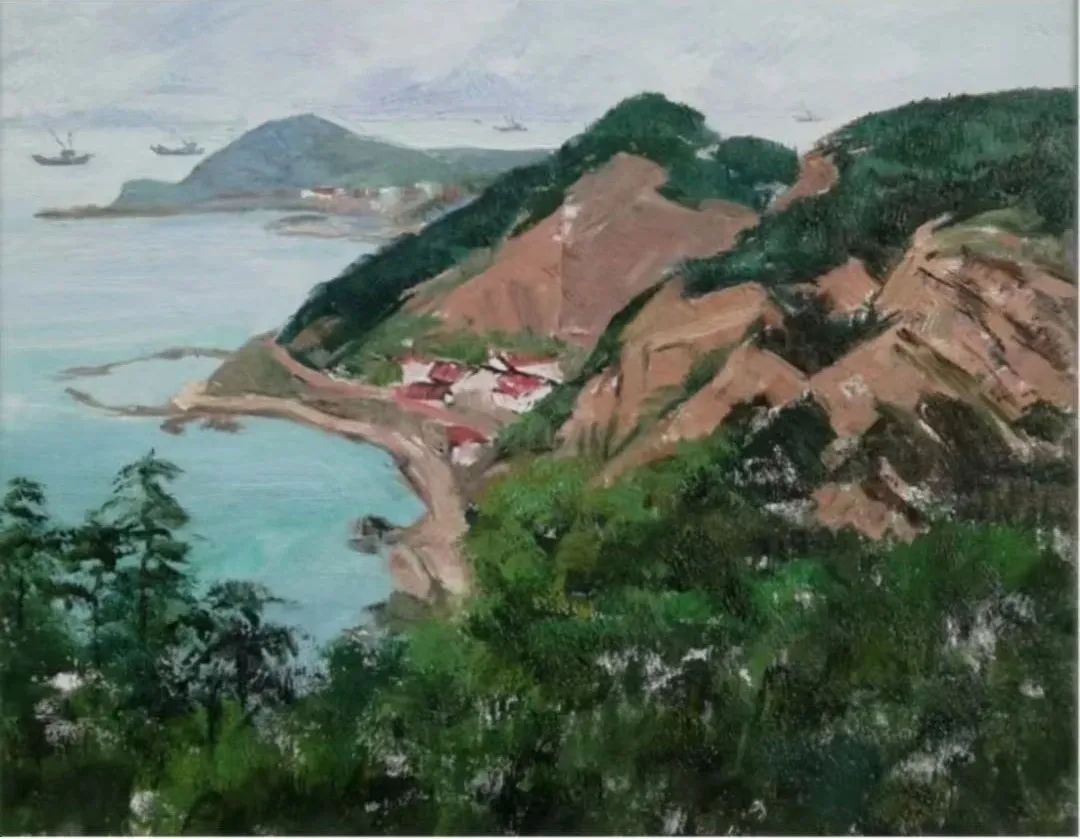

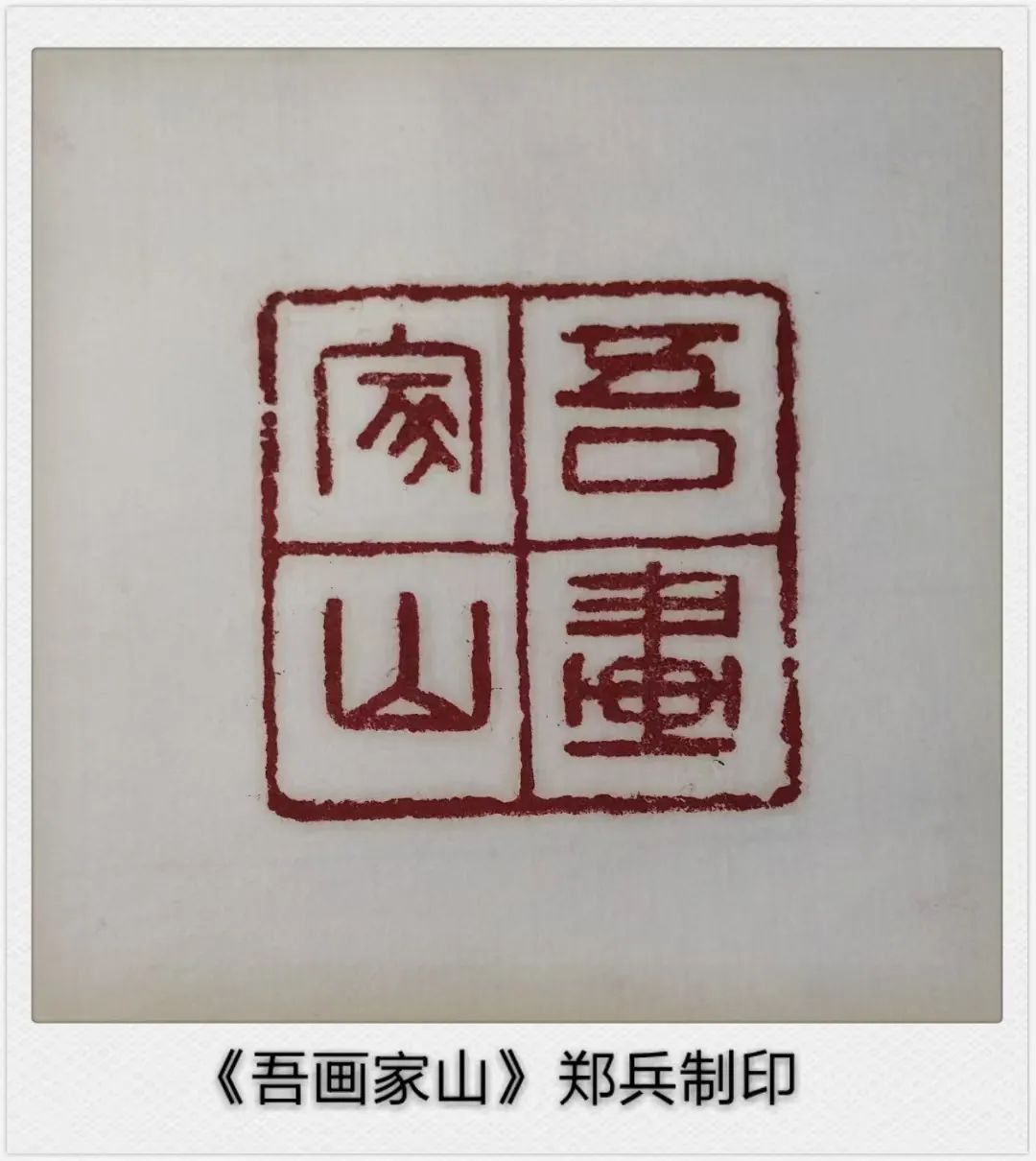

与秦巴山脉结缘,是缘于在西安美术学院学习期间的一次入秦巴山中艺术采风活动。可以这样讲,是秦巴山脉的风土人情、山石地貌、山乡村野使郑兵在油画艺术创作中产生了无限的激动与表现欲,从而使他在油画艺术领域的探索中真正领悟到了“外师造化,中得心源”的内涵。也正是秦巴山脉那厚朴雄浑与壮美,使得他的油画艺术生命充满了无限的活力,并成为后来他油画艺术创作的主题。

中西合璧在心间

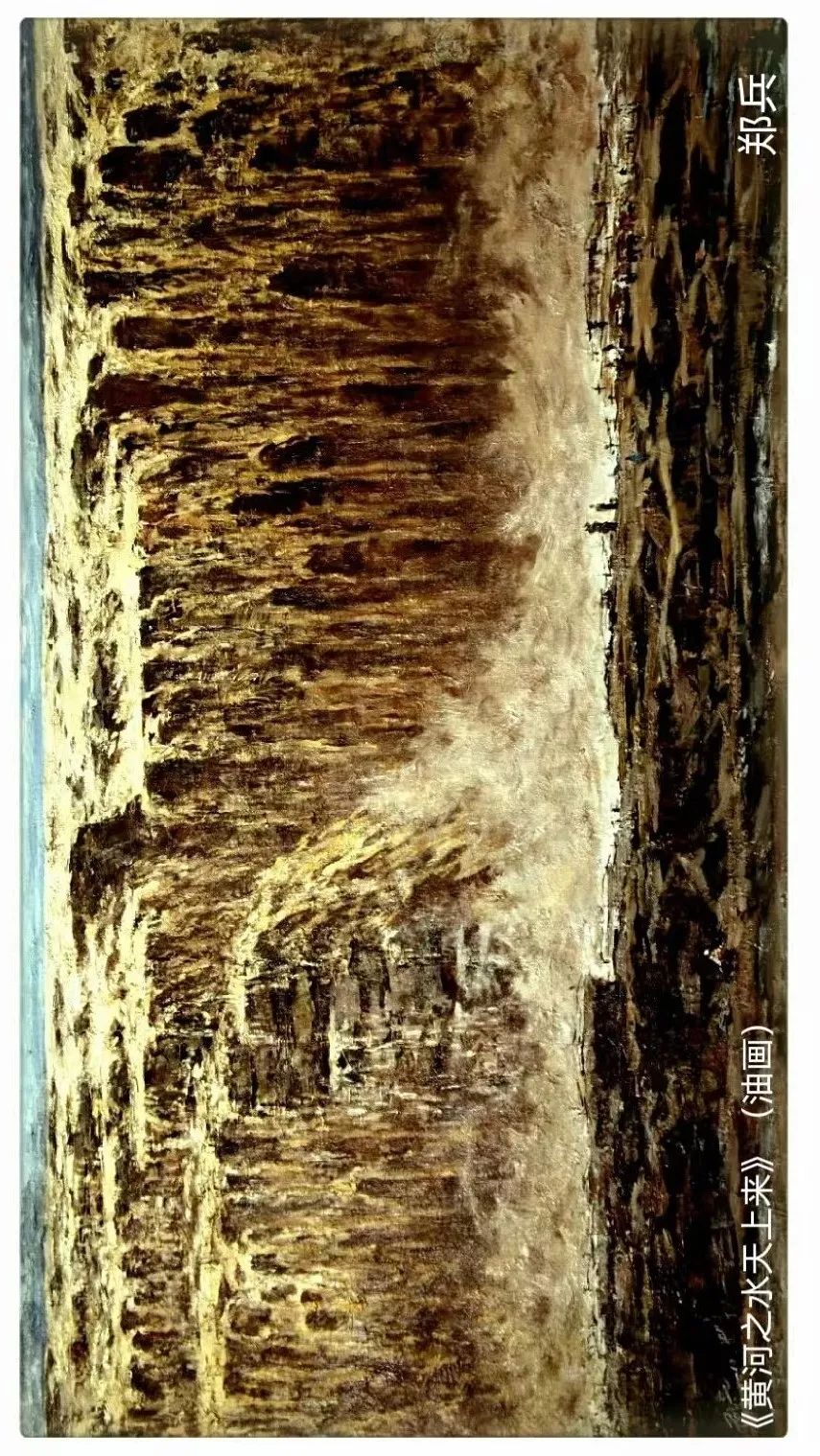

中国油画家,尤其是所谓的先锋前卫,一门心思往‘西方’奔,并不见得就会走到前卫的位置。郑兵不认这个,他选择了调头回走的路子。长期大量的对景写生,使他体味到自然风光与自身情感同油画表现方法的联系和相似性。这一点与中国山水的笔墨表现方法有同有异。于是,他试图在油画的笔触上与中国山水画的笔墨之间,建立某种相似的联系;让焦点透视与散点透视方法,让油彩与墨韵的相同之处集中凸现出来,在更宽泛的意义上发生整合。

郑兵并不是那一类超凡脱俗的画家。他画一些平凡的可居可游的风景,尽量使自已的主观感受与情愫和更加平凡的景物产生亲近。这不是观念的超前,而是观念彻底地消隐遁去,是器官对感觉的保留,是心灵对熟视无睹的生存状态的记忆。这样的绘画无须预设和前定任何观念系统便能直接进入,就像是每一个人面对风景的自言自语,简单、直接、纯粹。一个画家找到自已,发现自己是最要紧的事,郑兵,找到了自己。

痴心不改誉满天

古今中外,大凡成功的艺术家,无一不是源于对所从事艺术的热爱;在一般人看来修艺是枯燥乏味的差事,但,对入道者却往往是醉心其中感到其乐无穷;郑兵如此,他对油画艺术的追求已近乎于“痴”了。

“痴之一:他痴心于对油画艺术刨根问底的研学,中学毕业后考入西北师范大学美术系油画专业学习;毕业后,再入西安美术学院法国司徒立油画研究生班学习,苦修三年。完成了对油画艺术由入“帖”到出“帖”的升华过程。

痴之二:痴情于秦岭山水,遍写秦巴风情,费车四部,遭车祸死里逃生,痴心不改,每年油画写生近三百余幅,被朱乃正先生称为长安画派秦巴风情油画第一人,郑兵的画千幅千面几无复制与雷同。

痴之三:痴醉于物我相融,物象化境;对采写到的油画写生稿,回到画室后随即逐幅意境构思创作“外师造化,中得心源”,如痴如醉通宵达旦。

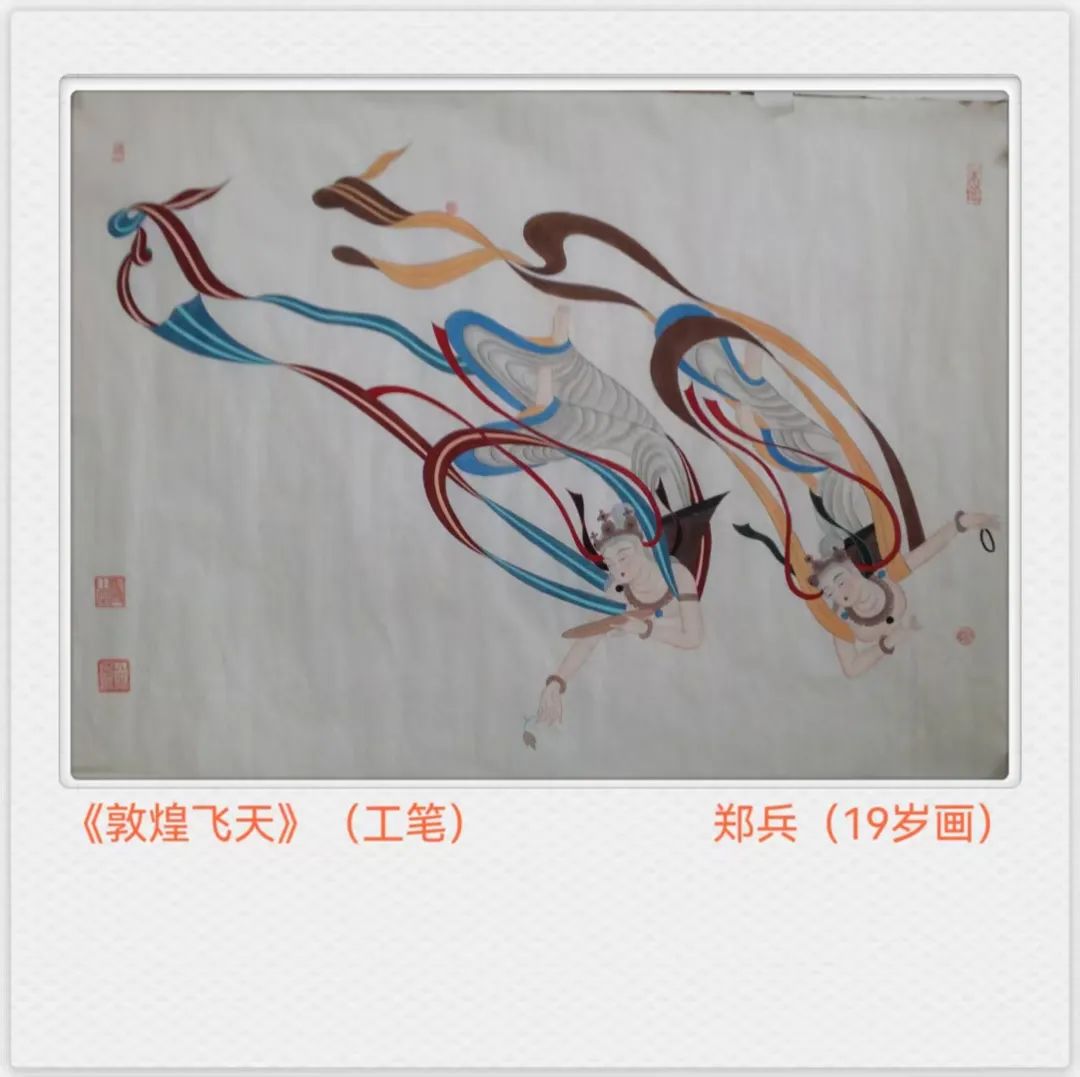

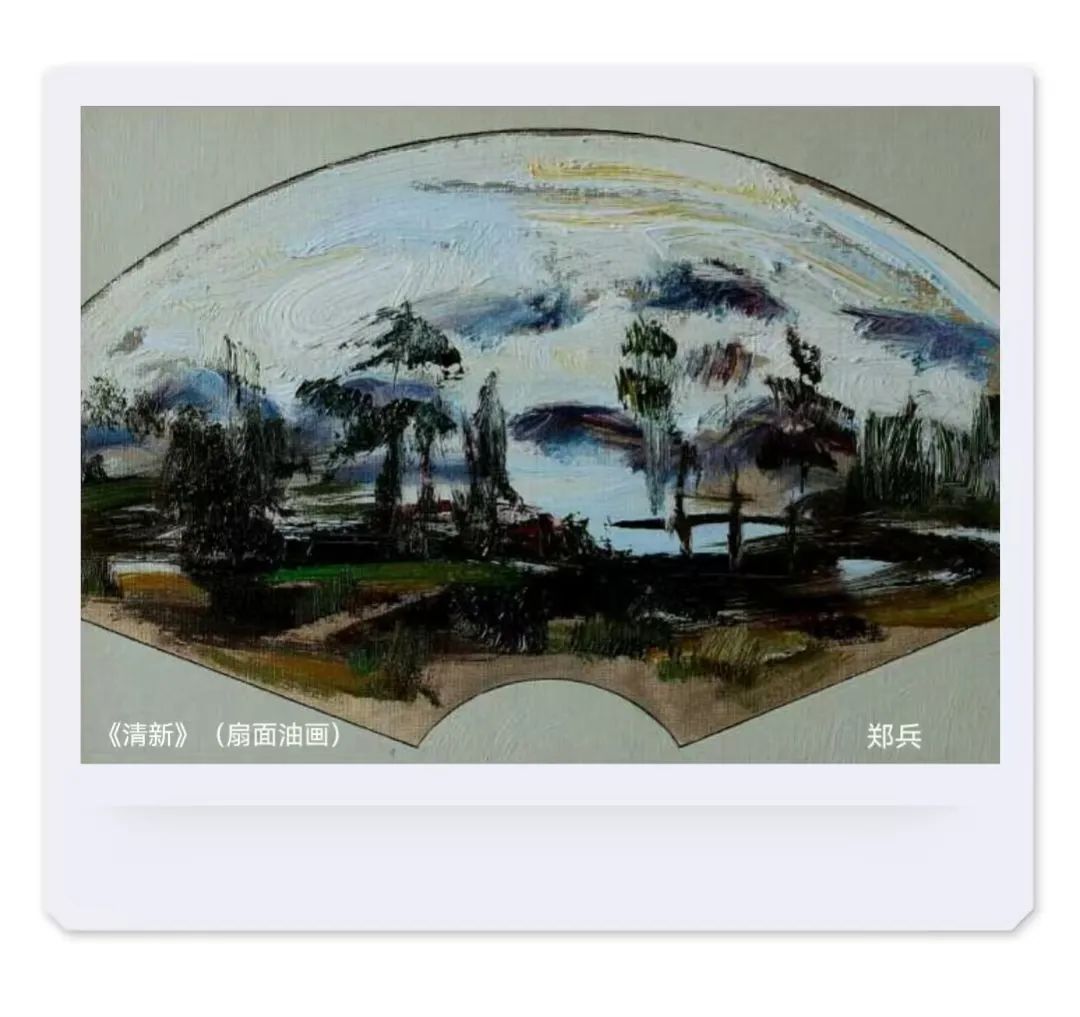

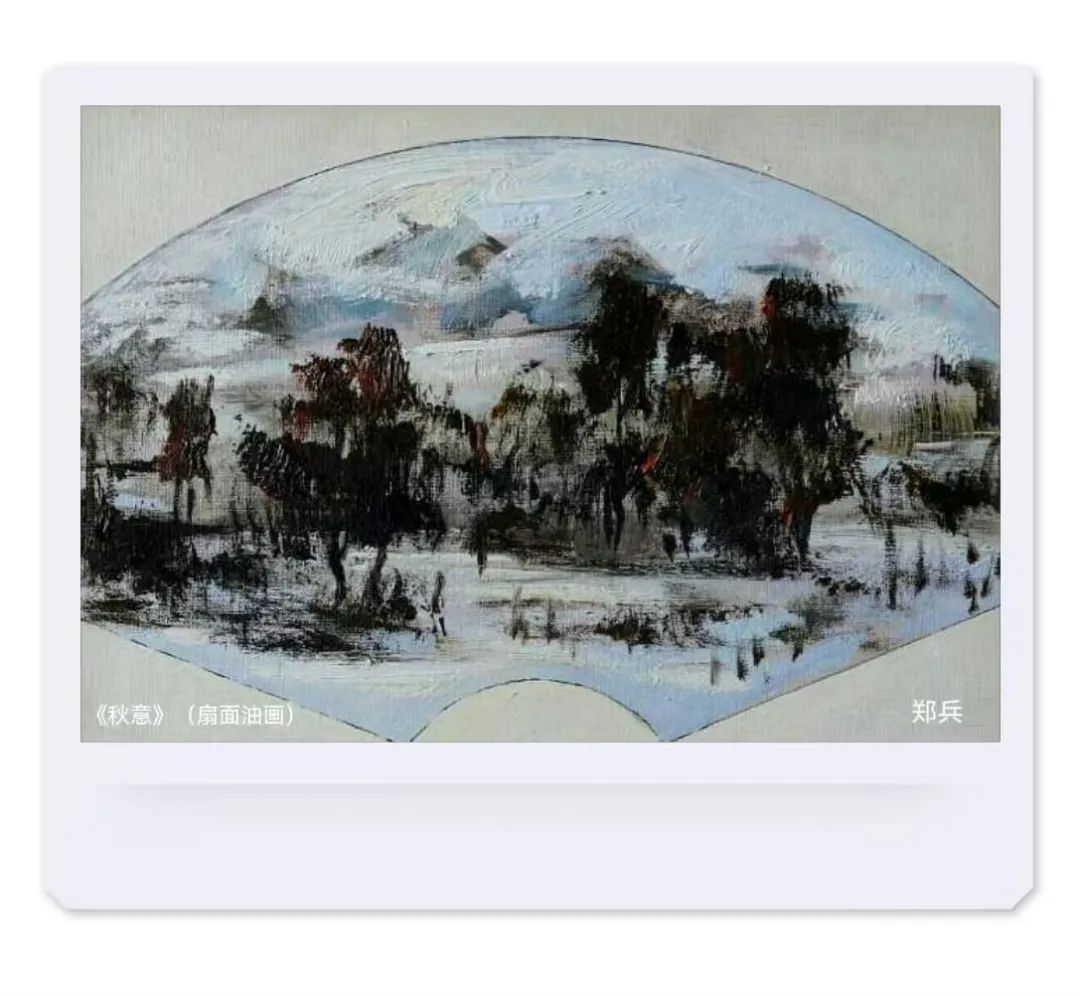

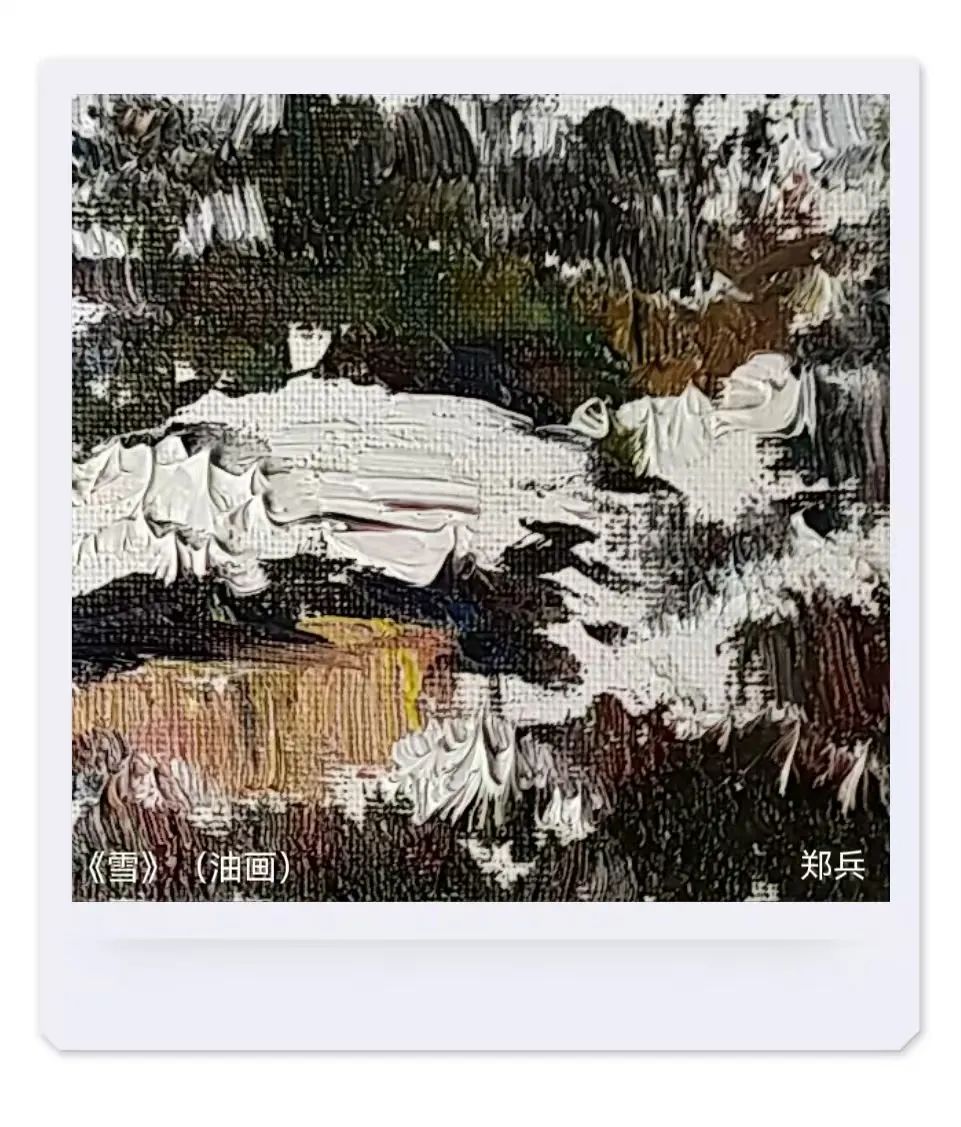

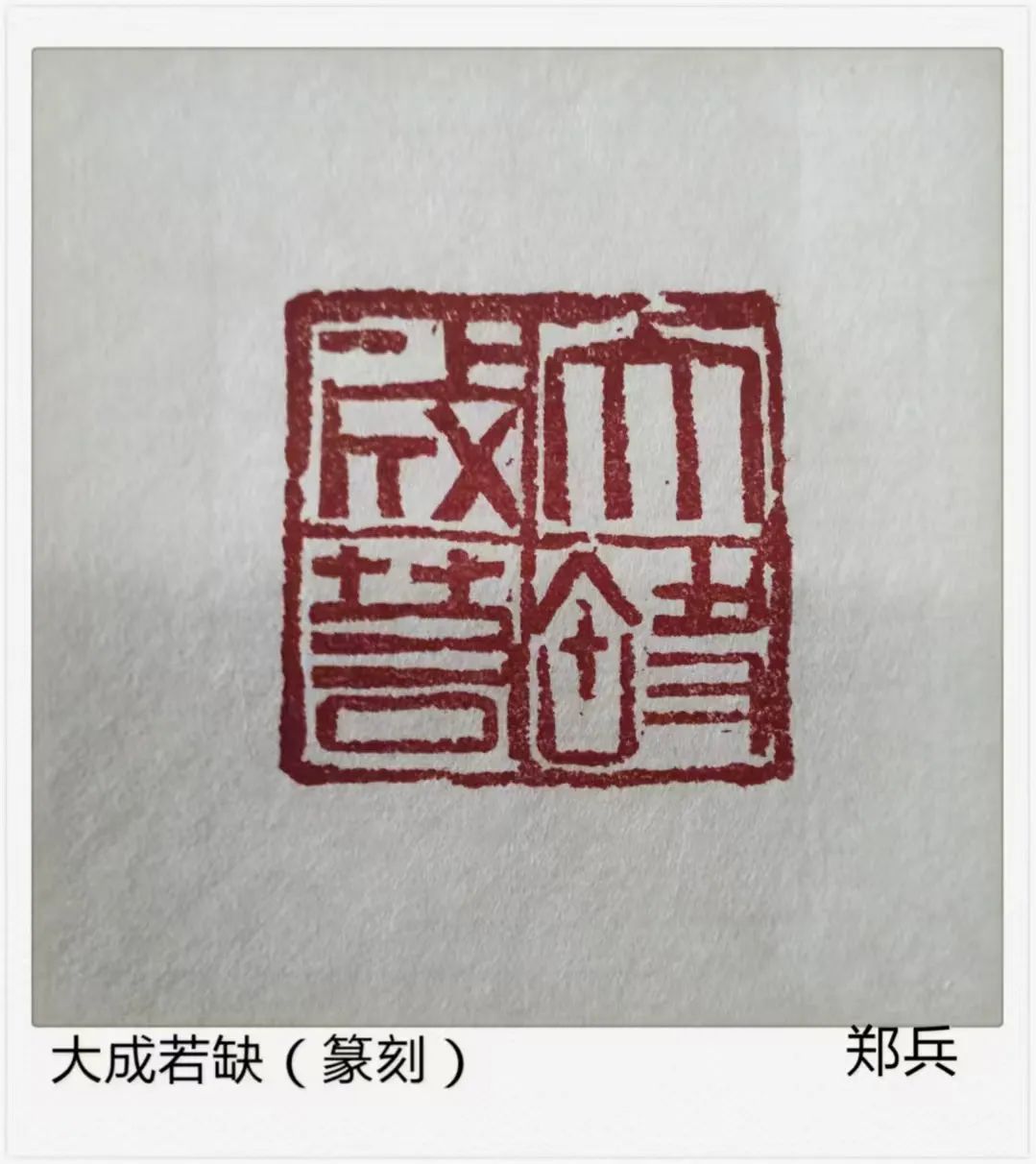

痴之四:痴志于中西融合、传承与创新,基于对西方油画和中国画的深刻研究、理解与把握,立志变法,变焦点透视为散点透视;变写实性为写意性;变光影变化为色彩变化;在探索中渐成自家风貌。郑兵的画以小幅居多,意向博大尺幅之内可见气象万千。

痴之五:痴悟于油彩墨韵,笔锋刀痕之间;对技法精益求精,用笔简约,惜笔如金,用彩精妙,以彩化境。观郑兵之画,多神来之笔,生花妙彩,肌理明晰,雕塑感显著,层次丰富景深意远,有朦胧之美。

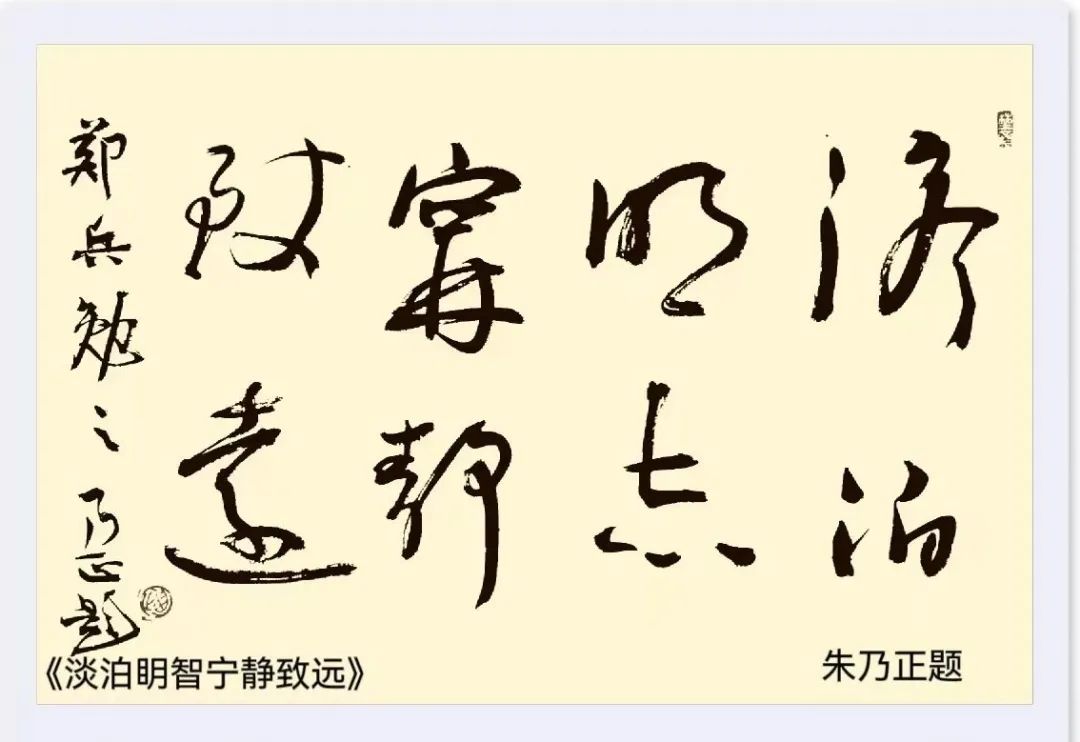

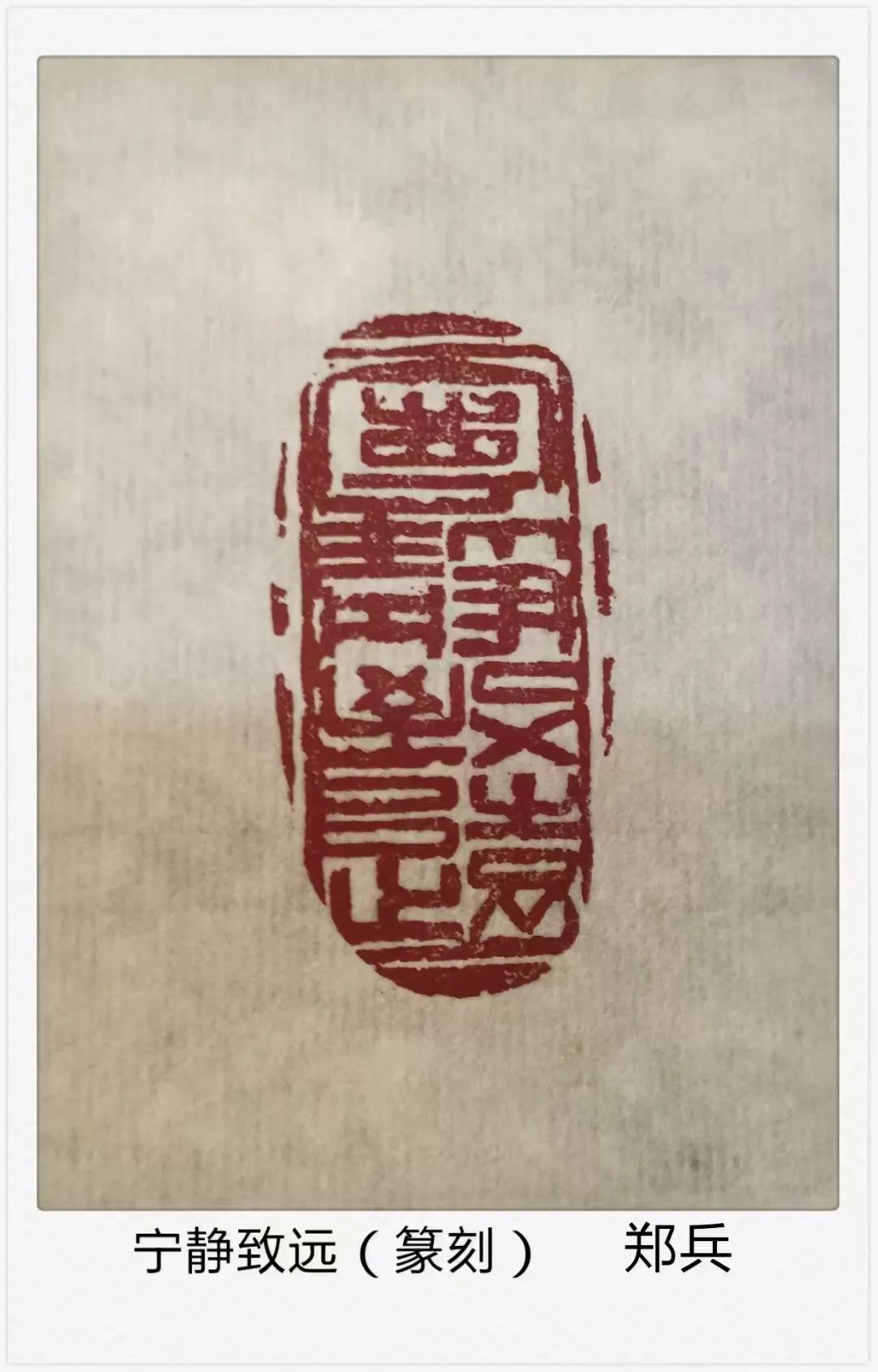

郑兵之痴得益于比父恩师乃正先生之教诲,先生所题“淡泊明志,宁静致远”为郑兵之座右铭,郑兵志存高远,痴于油画创新并乐在其中,执着于“痴”,可谓画痴也。

郑兵的代表作品有《秦巴风情》、《西北土源》和《解读中国石窟艺术》等系列油画作品。他的作品先后被收入《当代中国美术家》,《中国美术家网》,《中国油画家网》,《中国美协第十五届新人新作展作品集》,《光辉八十年人物精品画集》,《当代青年画家优秀作品集》,《陕西美术家》,《中国西部文化名人》(陕西卷一),《陕西名家作品集》,《西部之光》,《2007-中国东盟青年艺术品创作大赛(油画年)作品集》等大型画册。