艺术个案研究 | 陈平:“笔动山河” | 2025

艺术,作为人类文明的精神镜像,始终以感性形式编码着个体与时代的双重记忆。在全球化与数字技术重塑文化生态的当下,艺术创作已突破地域与媒介的藩篱,成为跨文化对话的活性载体。本研究以艺术家个案为棱镜,旨在穿透作品表层的形式美学,探求其背后交织的文化基因、心理图式与社会能量场。

传统艺术史研究常受限于风格演进线性叙事或天才论范式,易将艺术家简化为艺术运动的时间注脚。本课题则尝试构建“微观—中观—宏观”的三维研究模型:通过视觉符号的考古学解构(微观),还原个体创作系统的生成密码;借助跨地域艺术家社群的比较研究(中观),定位个案在文化迁徙中的坐标位移;最终连接后殖民理论、媒介生态学等视角(宏观),揭示艺术实践如何作为社会变革的隐形推手。方法论上,除图像志分析与档案梳理外,更引入数字人文工具进行创作母题的语义网络建模,并采用参与式民族志深入艺术家工作室,捕捉未被文本化的创作现场逻辑。

此研究的学术价值不仅在于填补某艺术家系统性研究的空白,更试图回应当代艺术研究的范式危机——当NFT艺术颠覆物质性、AI创作挑战作者主体性时,个案研究如何超越传记式书写,成为解码文化转型的密匙?我们期待这项研究能为艺术社会学提供新的分析单元,同时启示文化机构构建更具生态性的艺术评价体系。

全文将以“创作语言的重构—文化身份的协商—社会介入的路径”为线索,在流动的现代性语境中,展开一场关于艺术主体性如何在不同权力场域中自我重塑的思想实验。这既是对个体艺术生命的深度凝视,亦是对艺术何为的当代诘问。

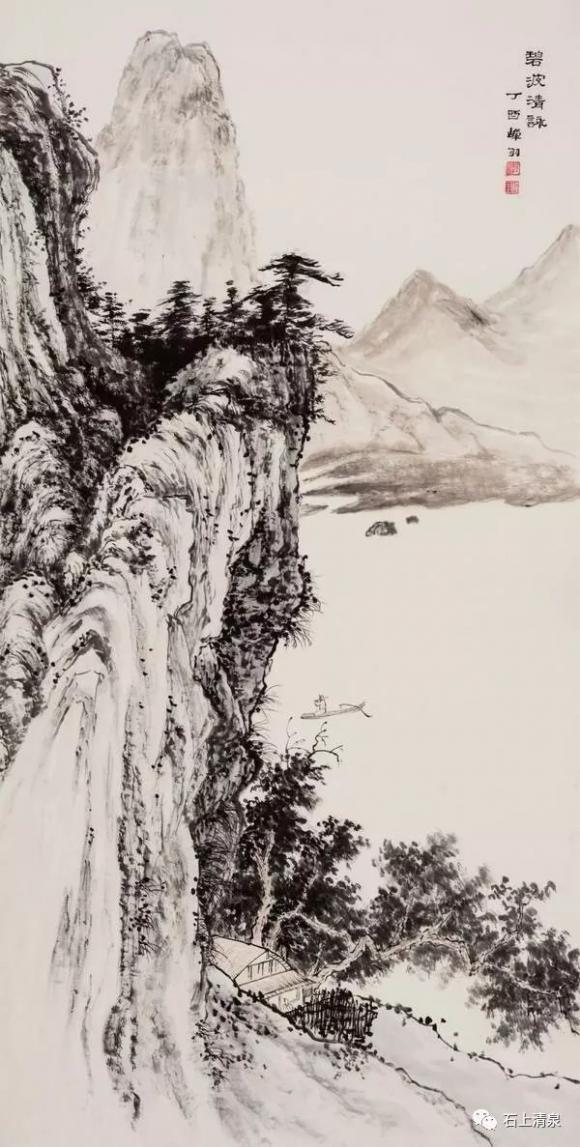

知名职业画家•自由撰稿人。知名散文作家、古音韵学者、楹联家。曾任中国楹联学会理。受聘于中华对联文化研究院,任华南分院院长。现任林风眠画院院长;广东楹联学会顾问,梅州市楹联学终身荣誉会长。

【生平简介】(1948年6月)生于广东省丰顺县,1976年定居梅州市梅江区。出身于商人,但他自认为自是“性非商贾,误入商门”。少年时家庭关系影响和经济困难。故其受教育程度甚少,仅初中一年肆业。但其终生以读书为乐,读书多且所涉范围极广。陈平先生社会阅历丰富,知识渊博,这使他的著作颇丰。他自称是一个如清代《浮生六记》作者沈复一样的布衣文人。所以,他以沈复的字三白为笔名,并自号三白山翁。他一生也无缘“科考”,性情耿直,他因看不习惯官场氛围,故未曾想过入仕。

陈平先生自幼喜爱古诗词楹联。他从一个古诗词楹联爱好者,自学成为一个知名的古音韵学者、楹联家。从其颇丰著述、学术成就,便得到很多教授、学者们推崇,许多著名学者、教授认为他的学识,足于做一个古典文学博士研究生导师。陈平先生在沪杭及北京经商20多年期间,不乏文化名流朋友,如张中行、吴小如、史树青、朱家溍、白化文、黄永玉、启功、沈鹏、程毅中、王翼奇 、王符凯、马箫箫、常江、谷向阳等,皆亦师亦友。“谈笑尽大儒”,这是他的好友、北京大学谷向阳教授写给其的《新陋室铭》中词句。

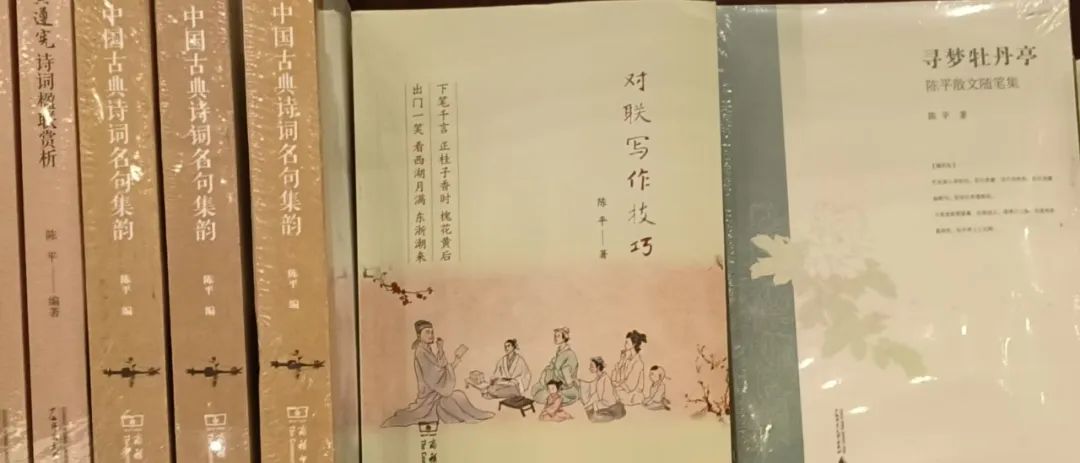

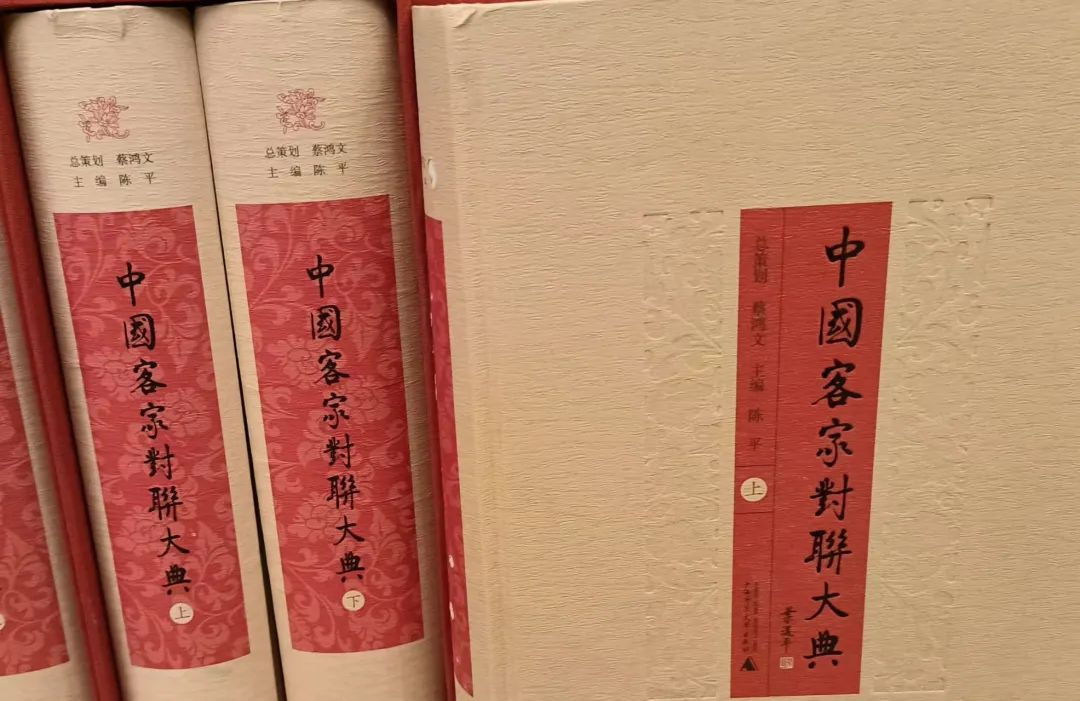

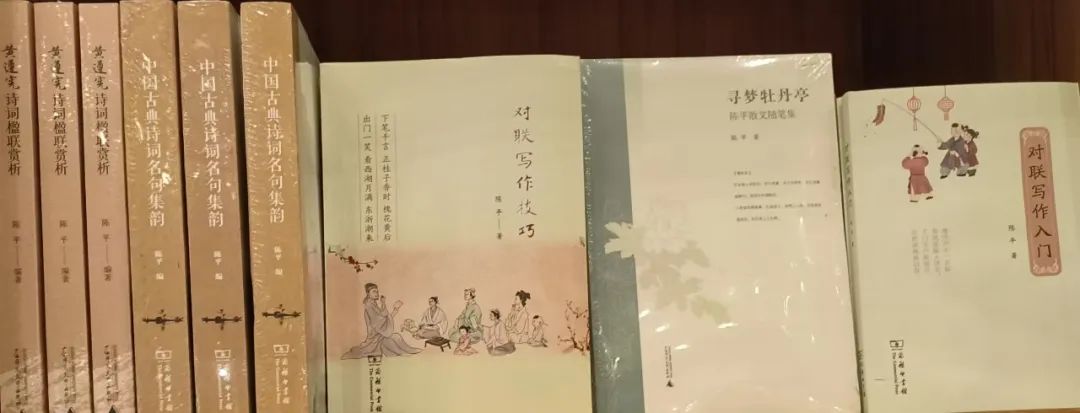

【外界评价】一些很了解陈平先生的著名专家学者、教授对陈平先生的评价是:陈平是个很聪明的人,因他受教育程度不高,有这么渊博的知识,著述等身,是因为他读书多,有超强的自学能力和惊人接受能力。在商务印书馆、中华书局、广西师大等国家级著名出版社共出版21卷,近千万字。正是古人云:“读书破万卷,下筆如有神”!商务印书馆汉语中心编审、文学博士包诗林先生撰文评《中国客家姓氏祠堂楹联》,认为这部上、下卷80万言的《中国客家姓氏祠堂楹联》是“客家祠堂楹联全景式的整理与解读”。选联主题鲜明,充分体现了客家人的家国情怀;客家祠联不但是一部客家“家训”,还是“中华民族先贤垂裕后昆的特种教科书”,给予很高的评价(文载江西师范大学《地方文化研究》2017第3期)

如张中行、吴小如教授等、有北大文学博士研究生学历的国务院副部级徐先生,看了他的散文说:我有20多个研究生同学,没有一个可与其相比,特撰博文赞赏。几个复旦、武大、厦大著名教授称他是“‘无名’的真正国学大师”。华南理工大学陈列强教授,是他的初中同学,曾对他说:“你应骄傲才对,我们100多个同学,只有你一个人是靠笔杆子吃肉喝酒的。可惜咱们现在都老啦,不然,我肯定推荐你为我校的博士生导师,给两个博士生给你带,你的才华没人传承,太可惜了”!很多文化名流均很欣赏他的才华,认为陈平是个全才:写诗、填词、作文、写赋、撰联,画画,几乎样样皆能,每样精通。是一个真正的“古典式文化人”、“文化奇人”。作为一个知名文人,书画作品如无一点书卷气,等于废纸一张”。正如北京大学谷向阳教授送他的《新陋室铭》中一句:“谈笑尽大儒”。难得!