艺术个案研究 |王戈英:“笔底生花”

艺术,作为人类文明的精神镜像,始终以感性形式编码着个体与时代的双重记忆。在全球化与数字技术重塑文化生态的当下,艺术创作已突破地域与媒介的藩篱,成为跨文化对话的活性载体。本研究以艺术家个案为棱镜,旨在穿透作品表层的形式美学,探求其背后交织的文化基因、心理图式与社会能量场。

传统艺术史研究常受限于风格演进线性叙事或天才论范式,易将艺术家简化为艺术运动的时间注脚。本课题则尝试构建“微观—中观—宏观”的三维研究模型:通过视觉符号的考古学解构(微观),还原个体创作系统的生成密码;借助跨地域艺术家社群的比较研究(中观),定位个案在文化迁徙中的坐标位移;最终连接后殖民理论、媒介生态学等视角(宏观),揭示艺术实践如何作为社会变革的隐形推手。方法论上,除图像志分析与档案梳理外,更引入数字人文工具进行创作母题的语义网络建模,并采用参与式民族志深入艺术家工作室,捕捉未被文本化的创作现场逻辑。

此研究的学术价值不仅在于填补某艺术家系统性研究的空白,更试图回应当代艺术研究的范式危机——当NFT艺术颠覆物质性、AI创作挑战作者主体性时,个案研究如何超越传记式书写,成为解码文化转型的密匙?我们期待这项研究能为艺术社会学提供新的分析单元,同时启示文化机构构建更具生态性的艺术评价体系。

全文将以“创作语言的重构—文化身份的协商—社会介入的路径”为线索,在流动的现代性语境中,展开一场关于艺术主体性如何在不同权力场域中自我重塑的思想实验。这既是对个体艺术生命的深度凝视,亦是对艺术何为的当代诘问。

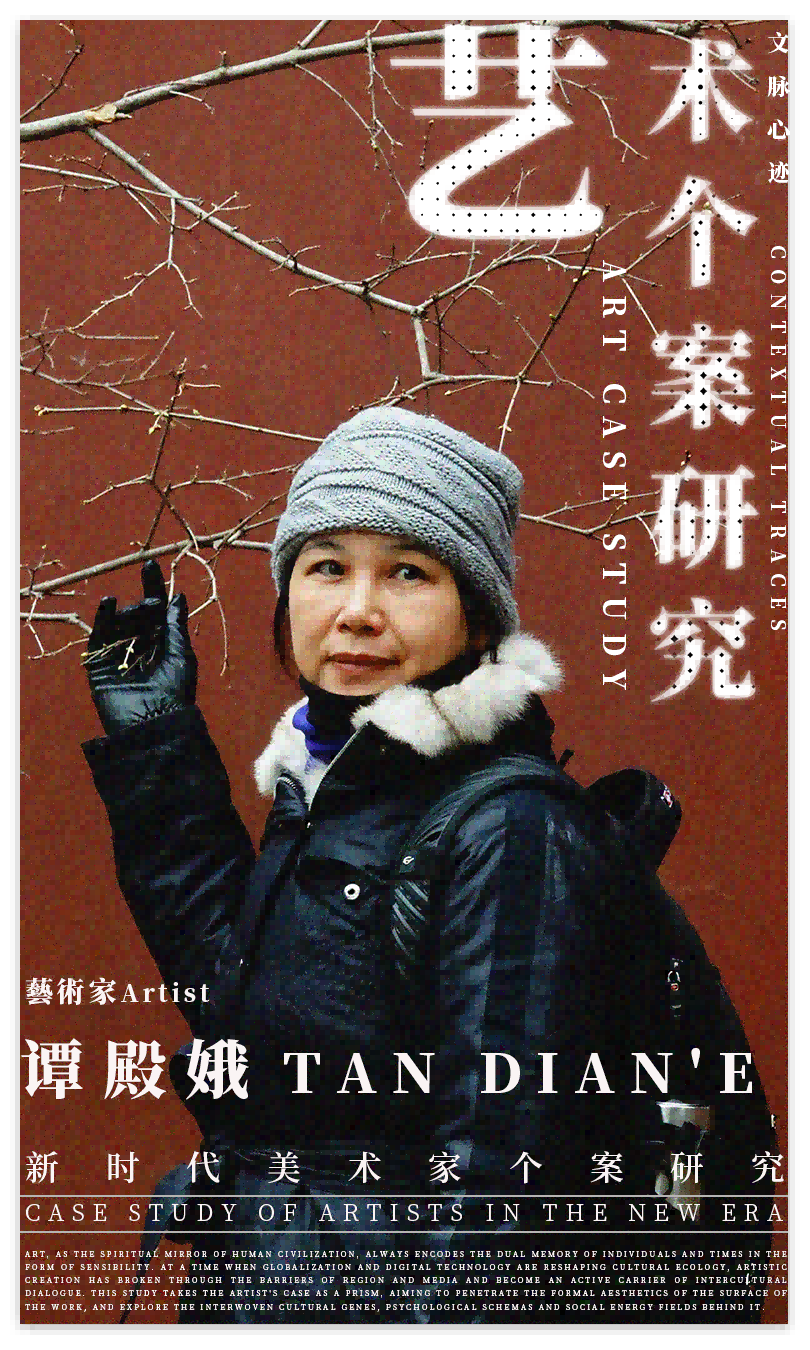

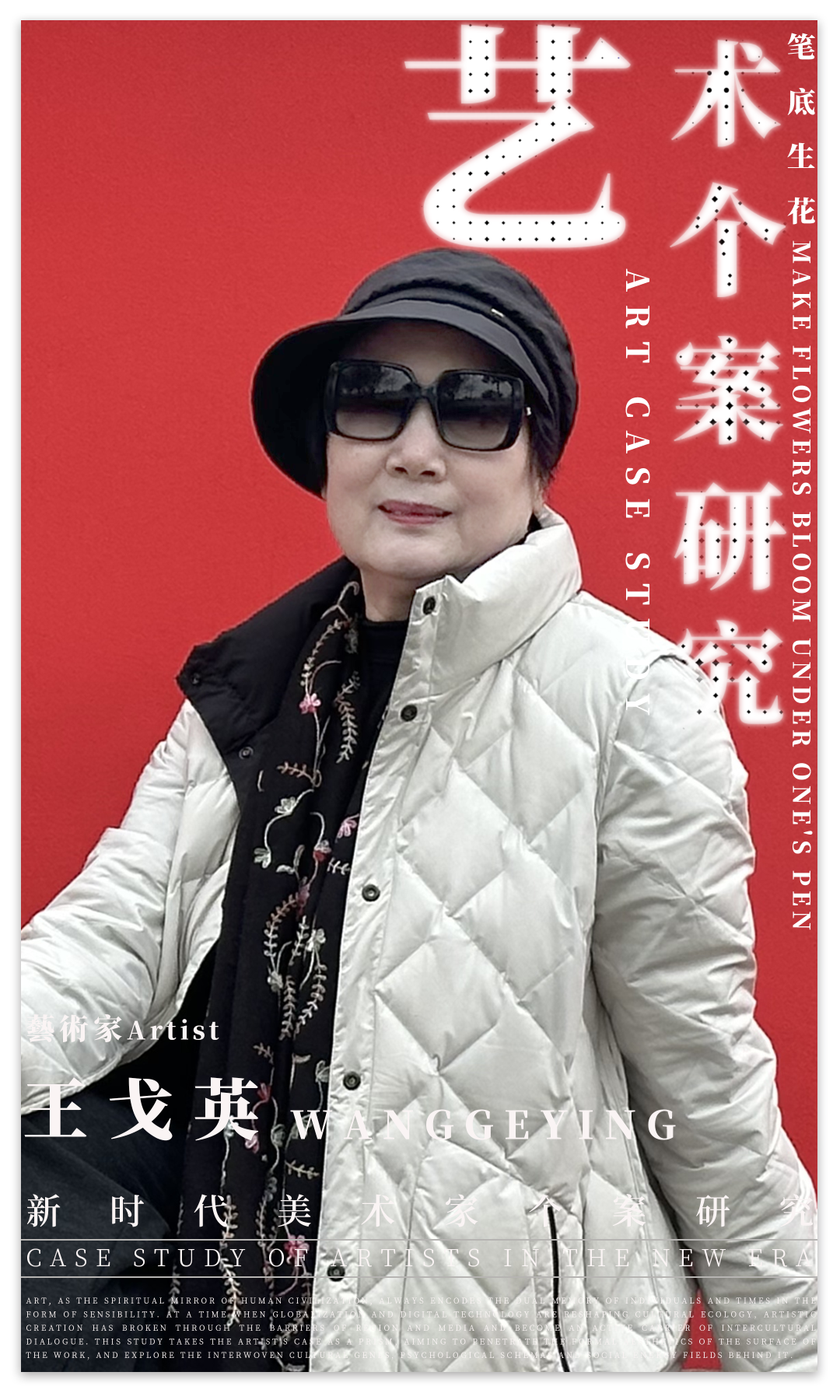

王戈英

2009年结业于中国美协中国画高研班

现为

中国国画家协会会员

中国书画家协会理事

中国新闻出版书法家协会重庆分会艺术顾问

重庆市美术家协会会员

重庆日报报业集团书画院顾问

华龙网书画艺术联谊会副秘书长

九翰书院副院长

重庆名人事业促进会理事

重庆市磐溪画院常务理事

中国美术家协会培训中心特聘画师

融合自然美艺术美明艳繁茂坦荡大气

——观王戈英先生花鸟画简评作者 | 张川耀 原《现代工人报》社社长

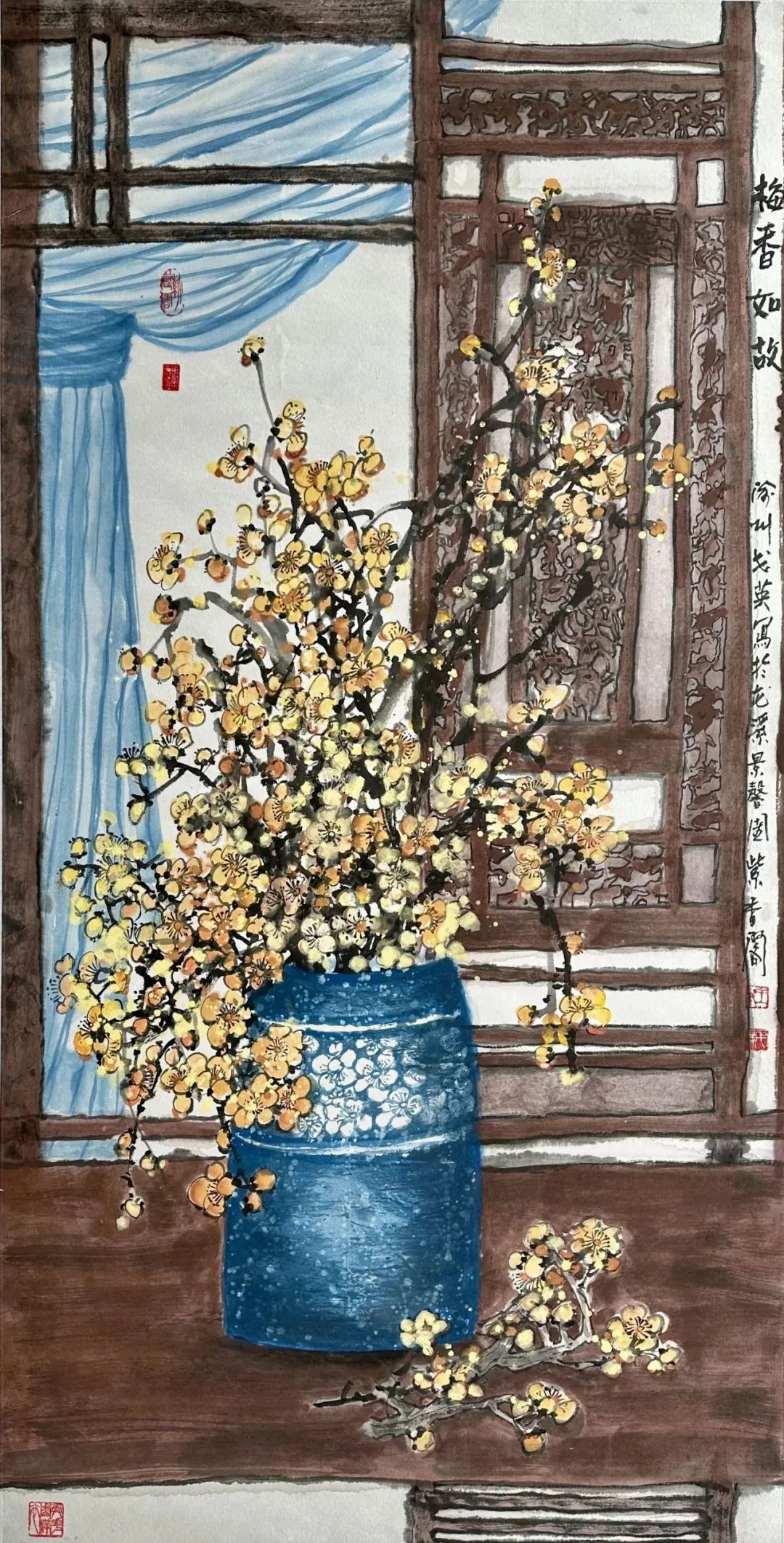

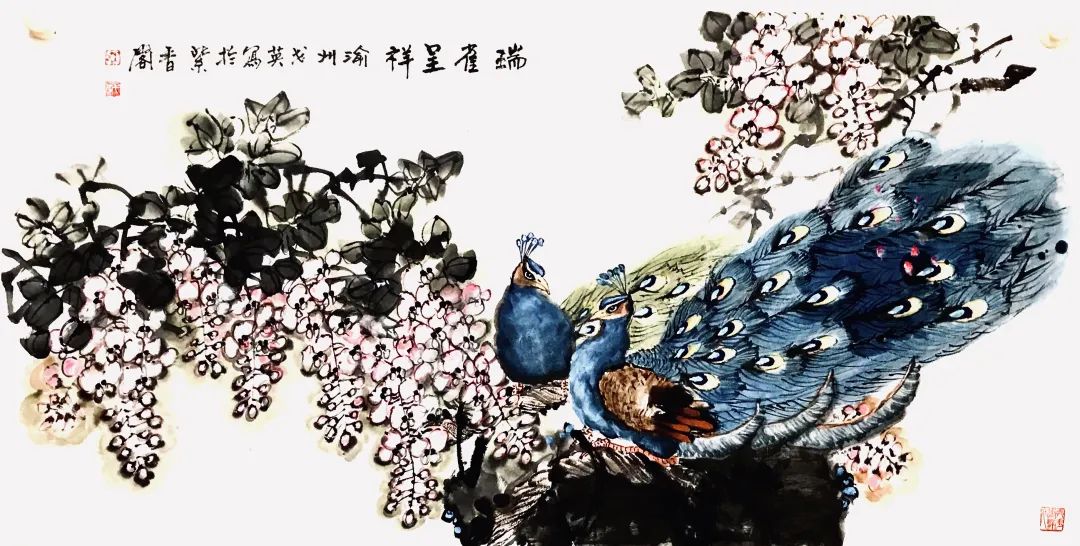

近年来频频在重庆名家画展上见到王戈英先生秀颕温醇、构成巧绝、新意盎然的绘画作品,尤其是她站在人们击节道贺、赞美不绝的《南窗下》,简直妙至毫巅、韵味无穷。

进入暮年,她如秋叶般恬静内敛,但其成就却熠熠生辉,一波高过一波,一浪胜过一浪,令人刮目。

透过一帧帧六尺、八尺,甚至丈二巨制,可见戈英先生,呕心沥血全方位、多技能、广角度,心存仁蕙、天赋异禀、创意新颖、灵气毕显,形与神、自然美与艺术美高度融合,生面别开、老骥伏枥的技艺大展示。

戈英先生驰骋画坛数十载,静守心之淡雅,一直以不俗的艺术格调、独具的视觉、和众的品味,不急不躁、循序渐进、厚积文化、安闲挚著承继传统,笃定恆心、博观广取、纵探精奥,既不失传统符号又拥有自己的元素新意。

她说大剂量临习传统、摹写大家,是一个真正美术家虚怀若谷,入门的必由之路;户外写生是夯实基础获取灵感形成自我风格,思变和脱出藩篱的关键。

从其不断变革提高的绘画作品中不难看出,她始终与笔墨为伴,把绘画当作没有尽头的修行和灵魂之旅。

“只有做到借人之智、消化吸收、完善自我、创新求进,才能做到胸中有物、笔下含情。毛锥少了拘束,落纸自然成趣,才能画出心境、写出心迹,产生意境之美”,这是戈英先生作画的又一深刻体悟。

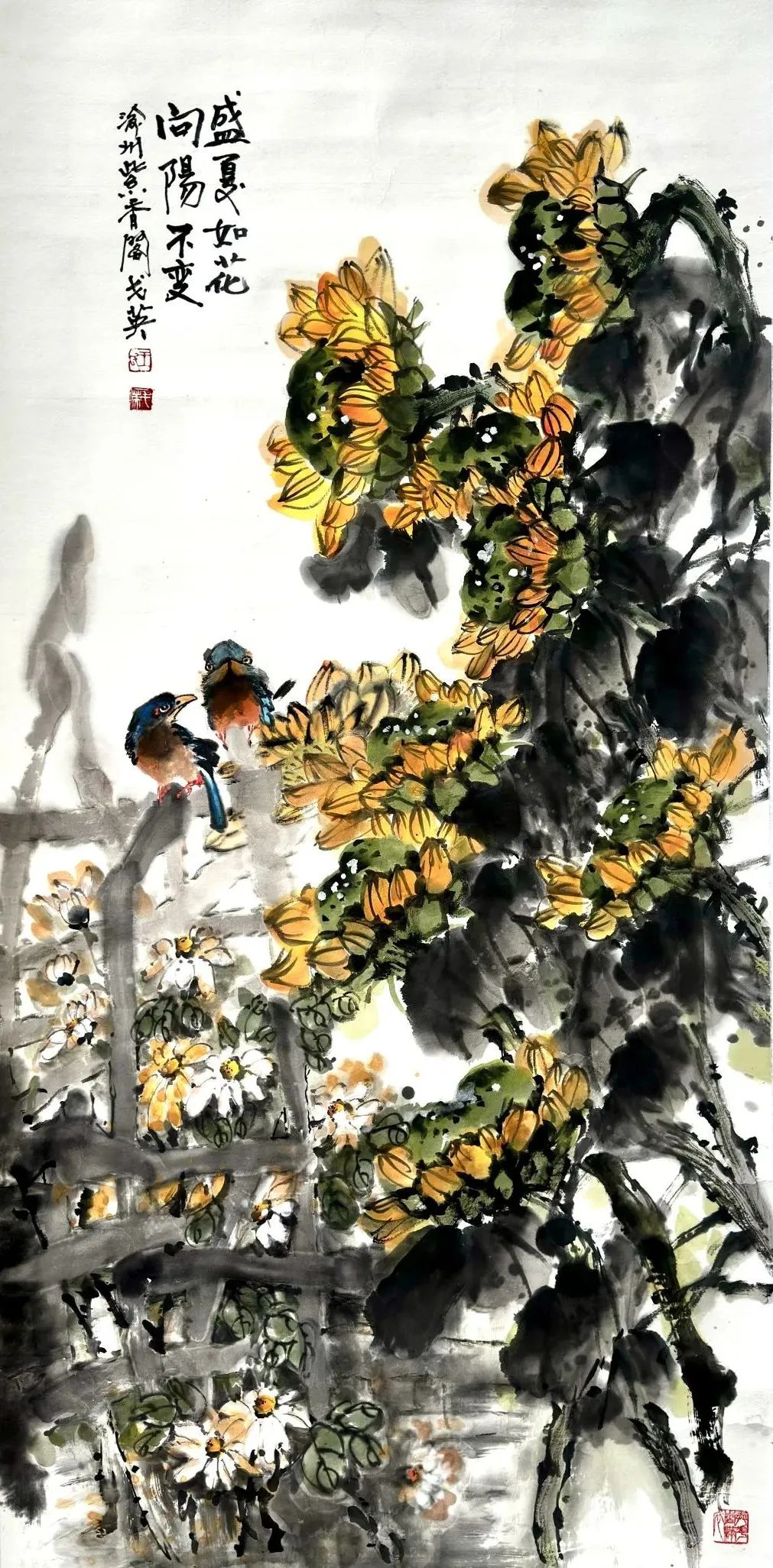

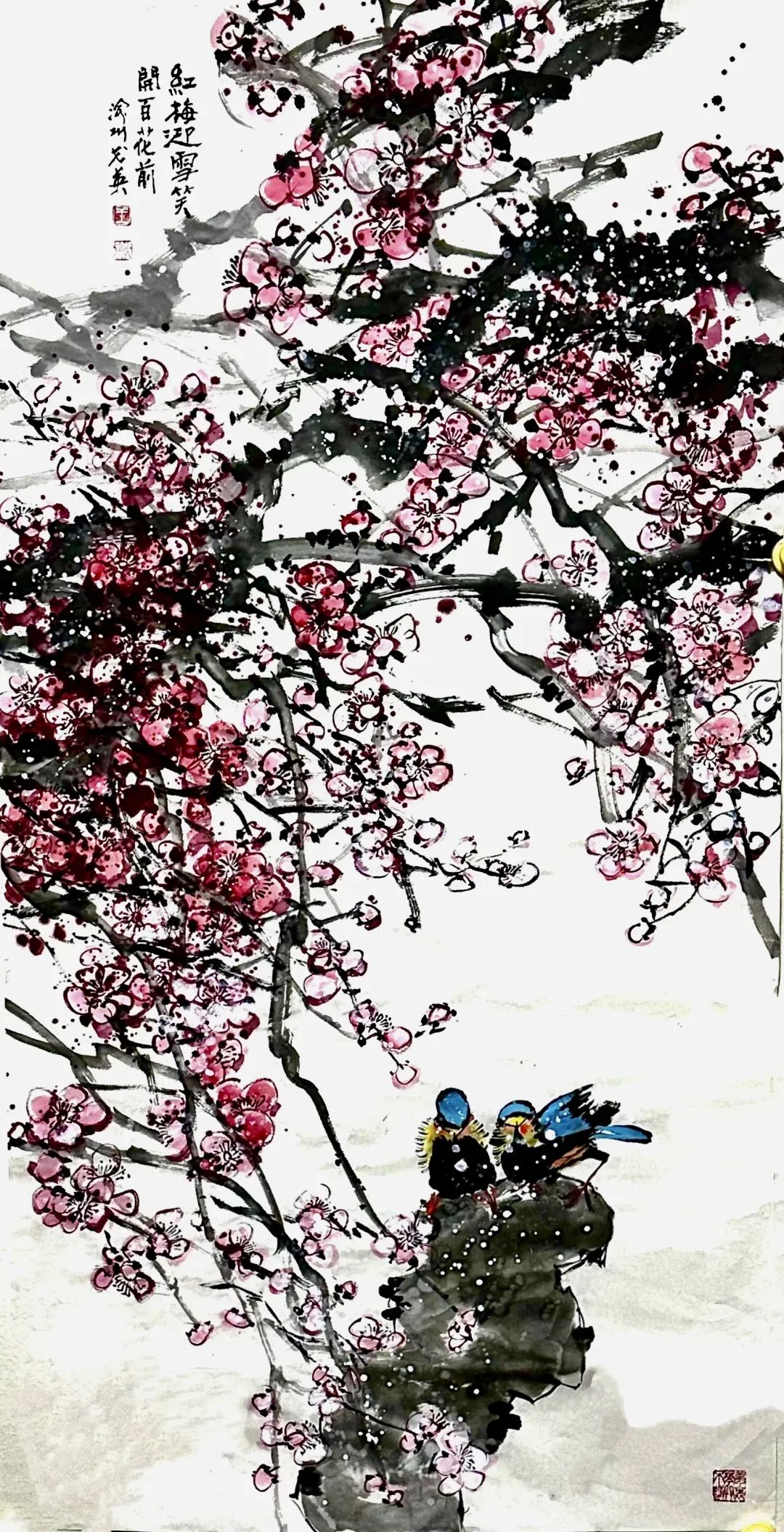

戈英先生的画,既重视写生又强调主观情愫的展露,这些年春夏北国新疆、秋冬海南版纳不停地奔波采风练笔,感悟华夏日新月异,人民生活质量提升,与时俱进整合画面布局,因而她的画日趋风格独具、特色明朗、高洁不孤、灵而不浮、雍容大气、韵味无穷。

她把花鸟的理想之境、生命内涵、艺术表达与托物言志巧妙架构,小题材孕育着大格局,寓意溢于尺幅之外,以独有的魅力把人们引导到特定的意向空间。

观其画如沐和煦春风、轻松自然,不匠不涩、设色精到、用色准确、层次分明、造型独特、巧思奇趣,她把精致与优雅、绘画与格局、家事与国事兼容一体。透过《花团锦簇》《昂扬向上》《艳阳助花浓》《火焰熊熊染春华》《篱外娇颜三两枝、晶莹如玉笑含诗》等精品力作。

不难看出她运用画笔把国运家风、民族团结和谐、改革开放有机巧妙纳入画面,热情地为祖国、为人民立德立言,为新时代中国特色社会主义赞美讴歌。

站在一幅幅借景抒情寄意的作品前,她让你亲历明媚阳光、花团锦簇、欢愉充实、享受着视觉 盛宴,感受着中华盛世的美好祥和、幸福安康,这就是戈英先生路子正、起点高、新意迭出、不落窠臼俗套,画风画技画意画境胜人一筹的妙招。

作品赏析