艺术个案研究 | 李建成:“墨染山水情” | 2025

艺术,作为人类文明的精神镜像,始终以感性形式编码着个体与时代的双重记忆。在全球化与数字技术重塑文化生态的当下,艺术创作已突破地域与媒介的藩篱,成为跨文化对话的活性载体。本研究以艺术家个案为棱镜,旨在穿透作品表层的形式美学,探求其背后交织的文化基因、心理图式与社会能量场。

传统艺术史研究常受限于风格演进线性叙事或天才论范式,易将艺术家简化为艺术运动的时间注脚。本课题则尝试构建“微观—中观—宏观”的三维研究模型:通过视觉符号的考古学解构(微观),还原个体创作系统的生成密码;借助跨地域艺术家社群的比较研究(中观),定位个案在文化迁徙中的坐标位移;最终连接后殖民理论、媒介生态学等视角(宏观),揭示艺术实践如何作为社会变革的隐形推手。方法论上,除图像志分析与档案梳理外,更引入数字人文工具进行创作母题的语义网络建模,并采用参与式民族志深入艺术家工作室,捕捉未被文本化的创作现场逻辑。

此研究的学术价值不仅在于填补某艺术家系统性研究的空白,更试图回应当代艺术研究的范式危机——当NFT艺术颠覆物质性、AI创作挑战作者主体性时,个案研究如何超越传记式书写,成为解码文化转型的密匙?我们期待这项研究能为艺术社会学提供新的分析单元,同时启示文化机构构建更具生态性的艺术评价体系。

全文将以“创作语言的重构—文化身份的协商—社会介入的路径”为线索,在流动的现代性语境中,展开一场关于艺术主体性如何在不同权力场域中自我重塑的思想实验。这既是对个体艺术生命的深度凝视,亦是对艺术何为的当代诘问。

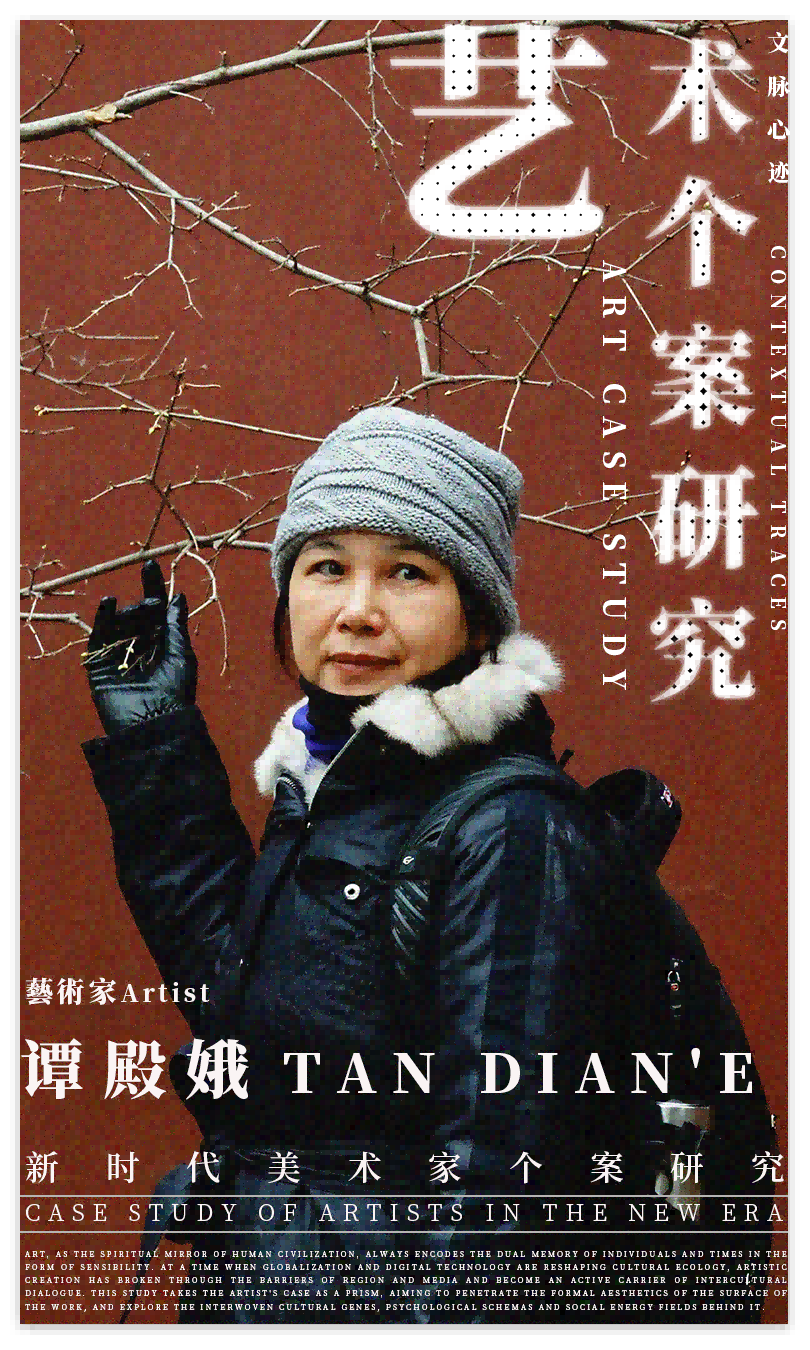

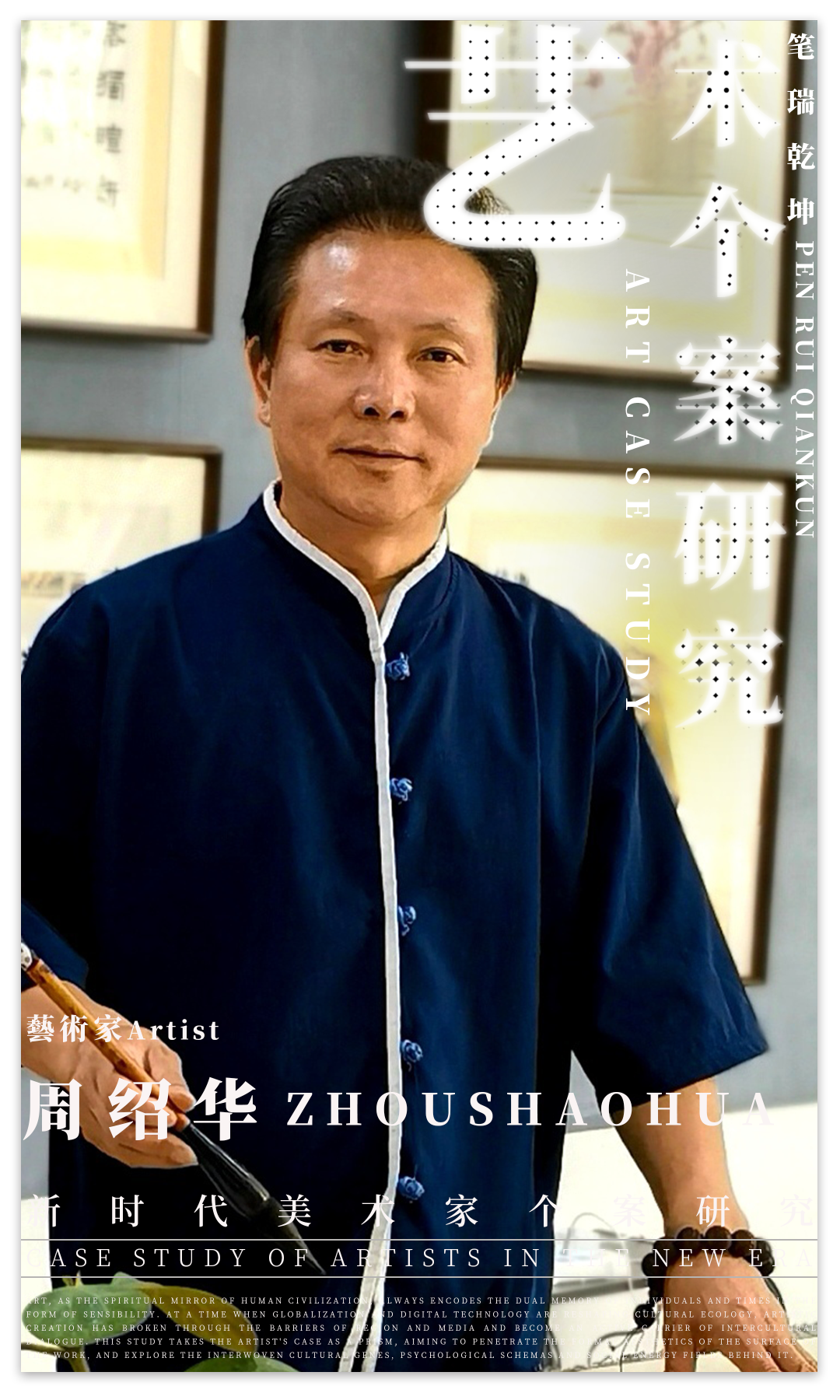

李建成,1963年出生,北京人,号尚伯,斋号三乐斋、颐庐,北京美术家协会会员,北京书法家协会会员,中国国家画院梅墨生工作室画家,中国山水画研究院画家,北京大品画院副院长,北京燕山画院副院长,北京房山美术家协会副主席,东方艺术天地艺术顾问,

主要成果

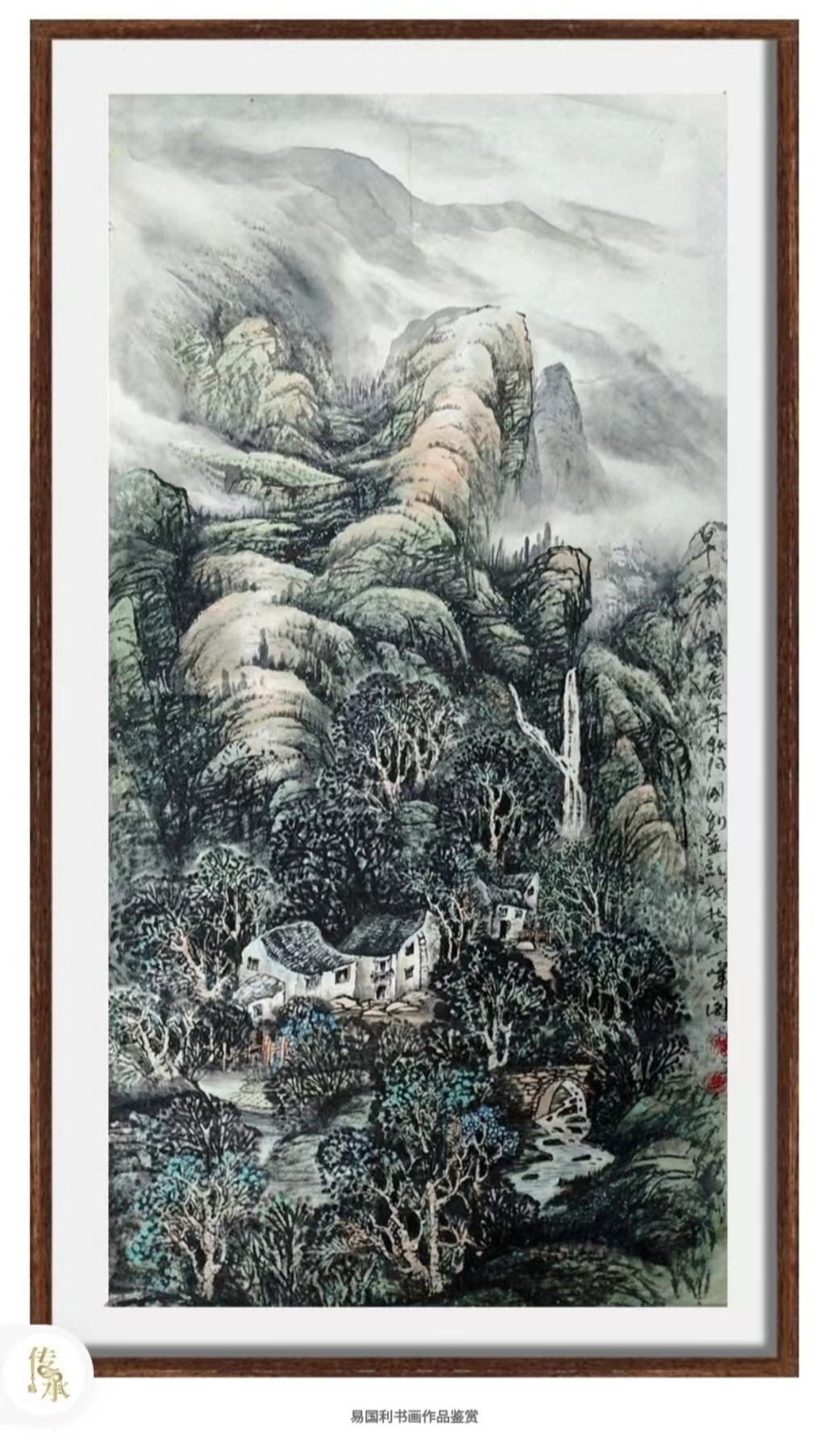

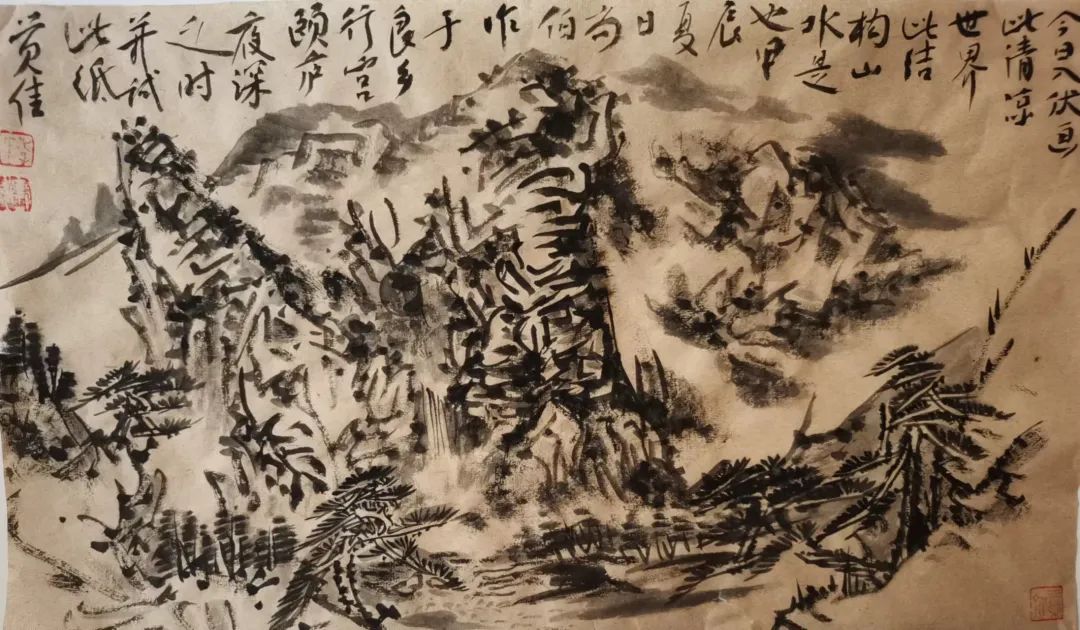

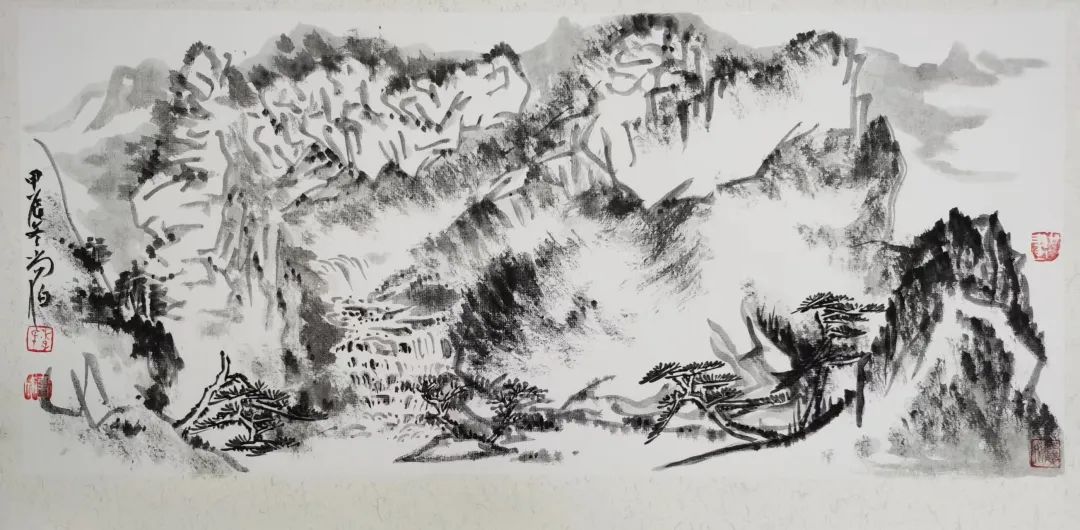

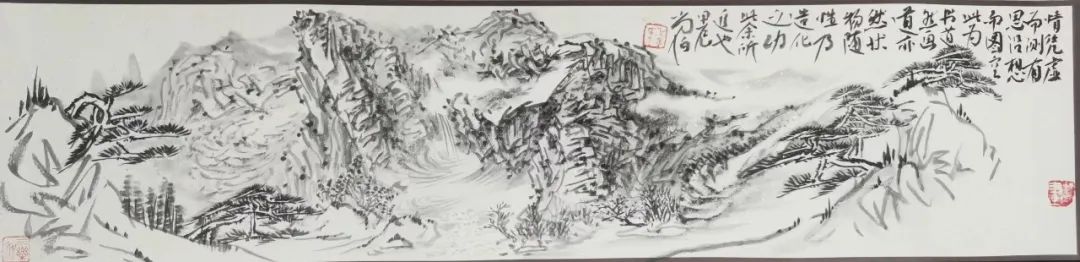

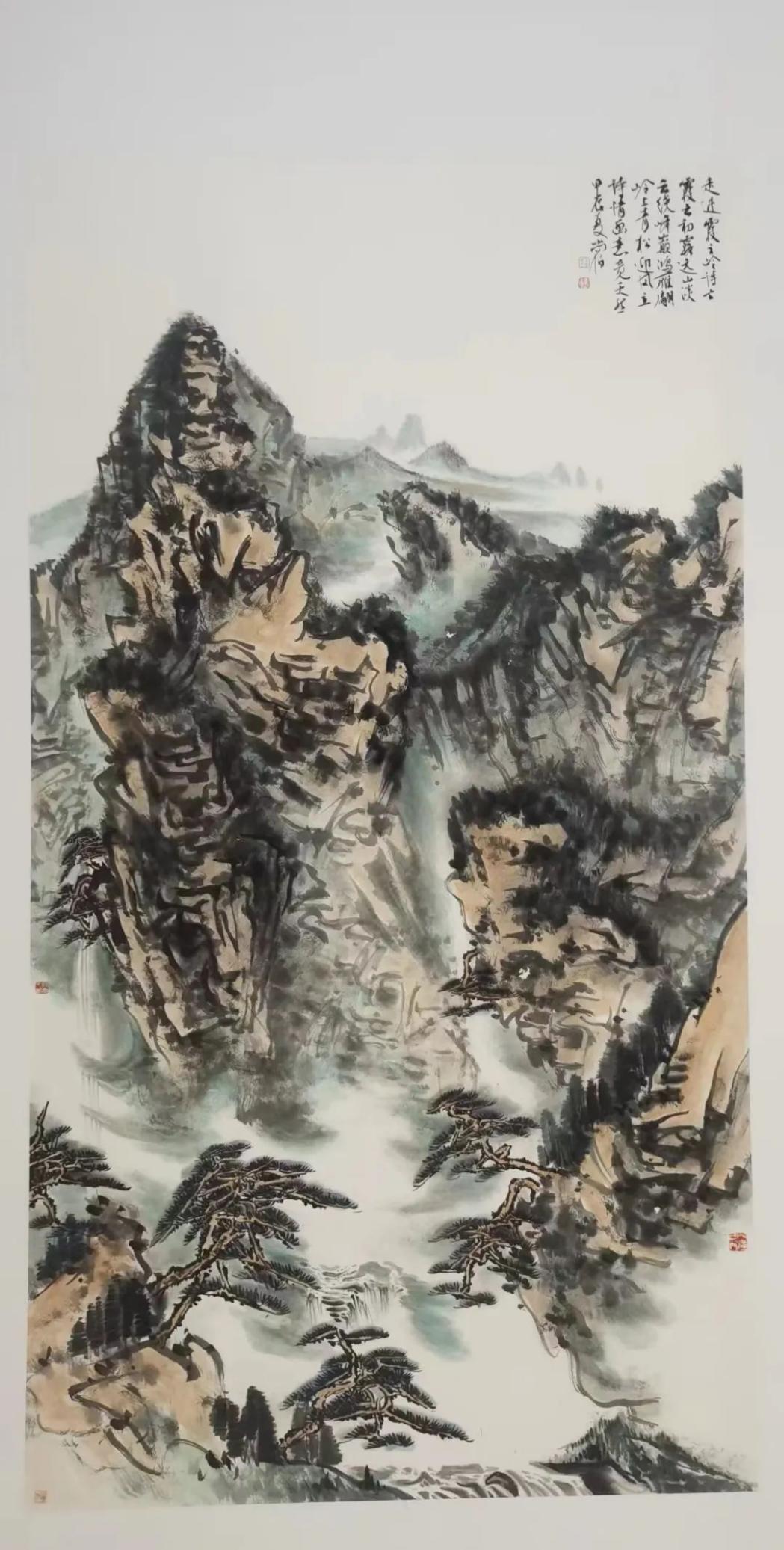

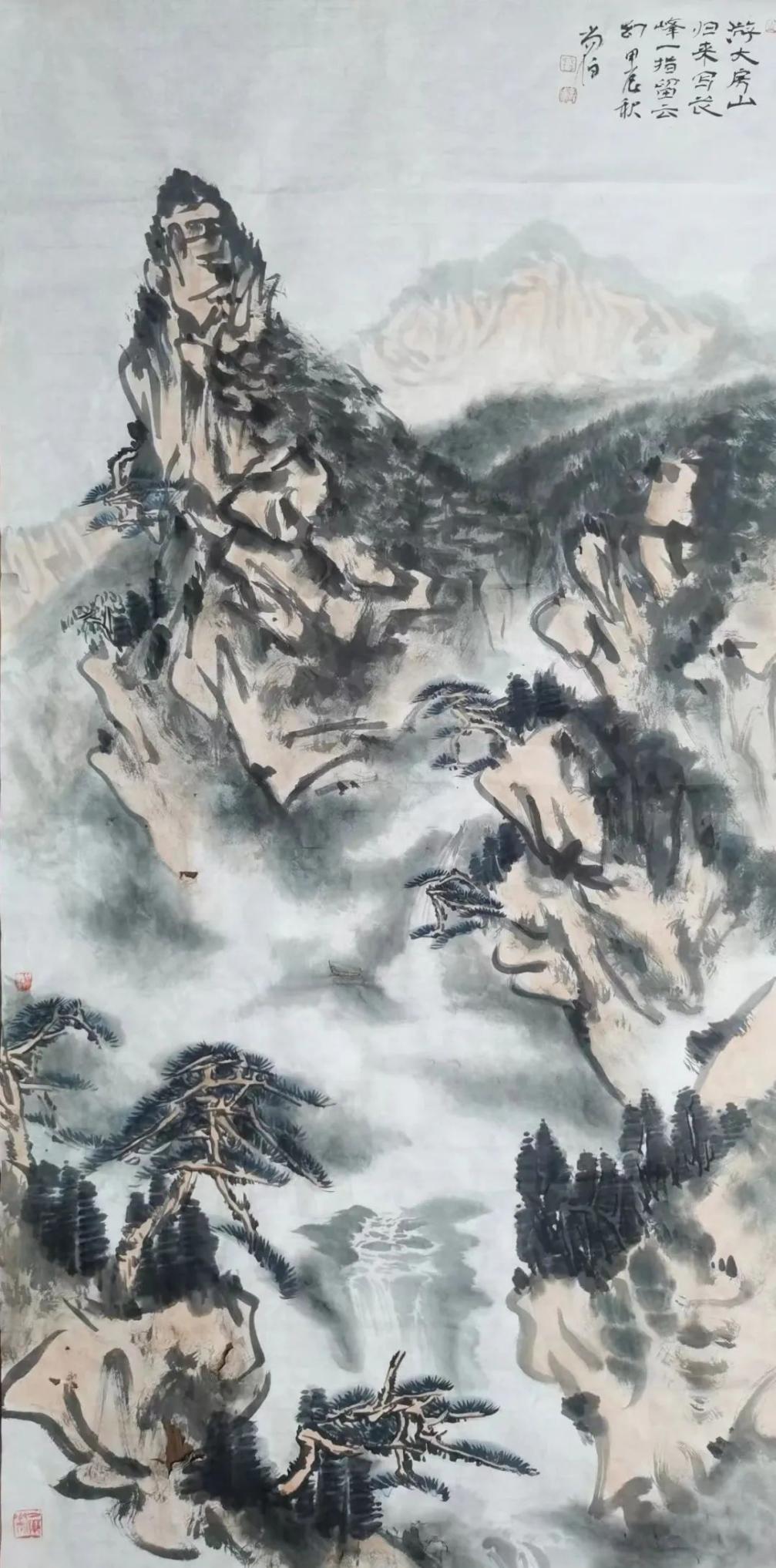

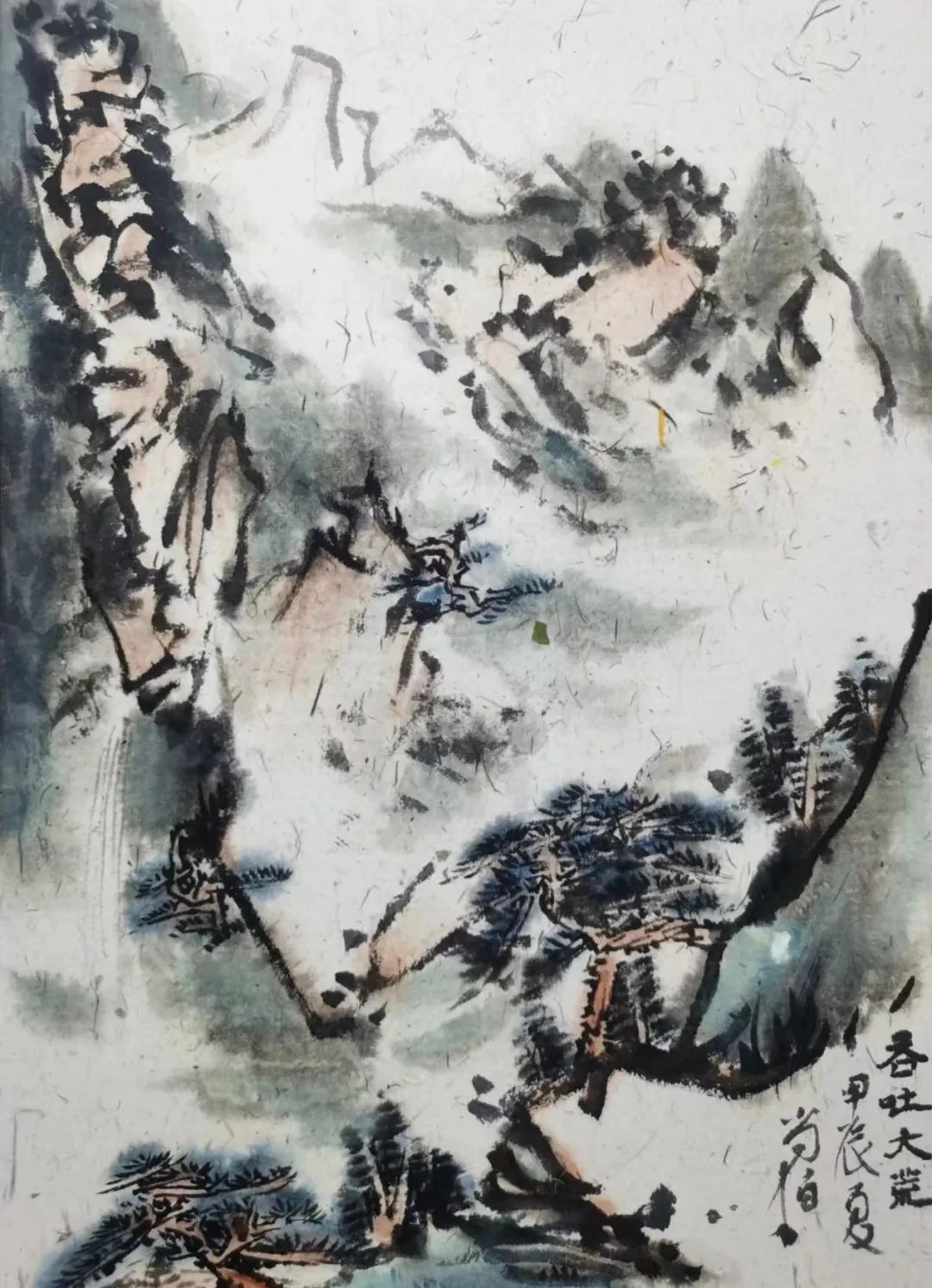

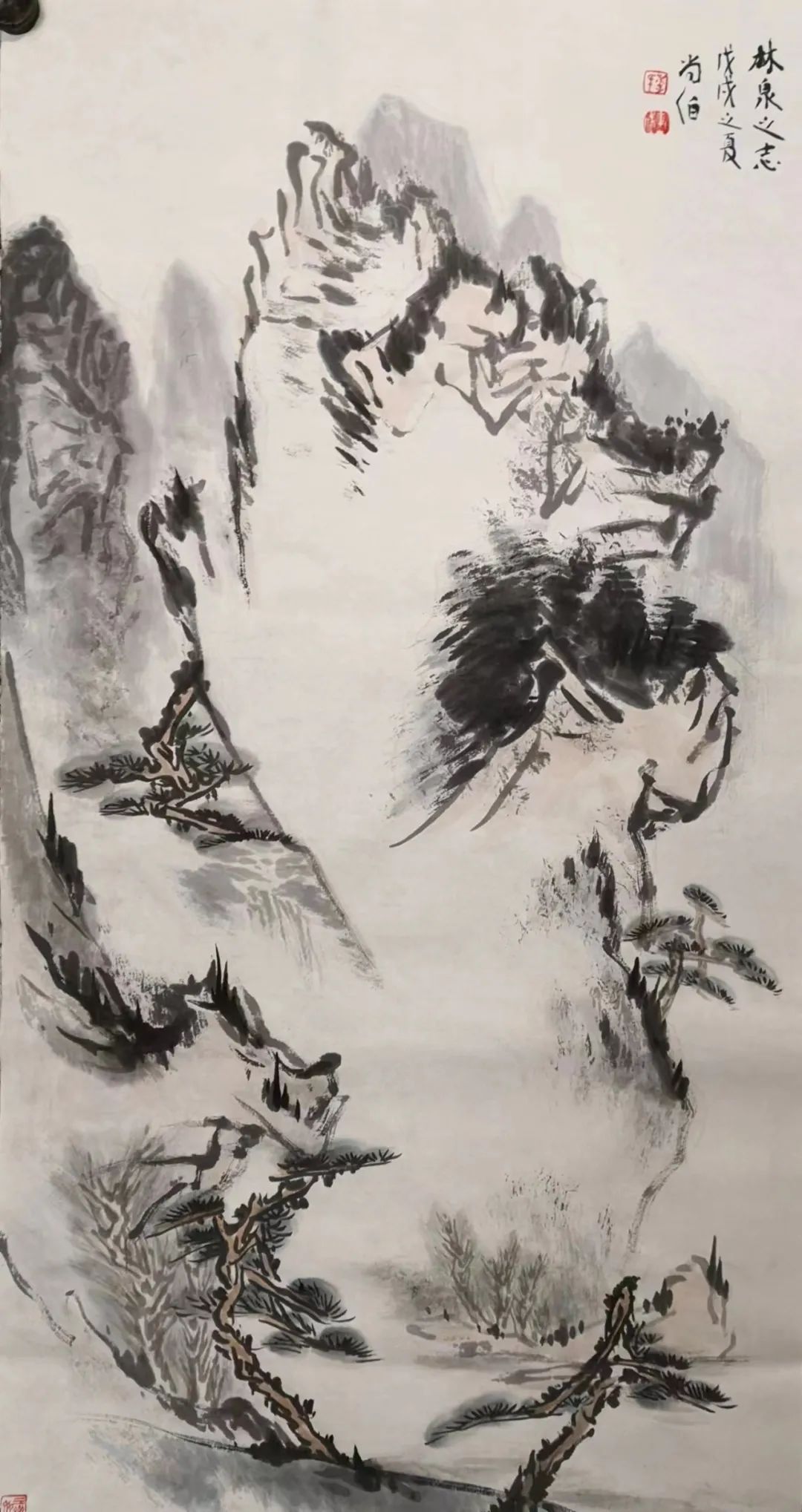

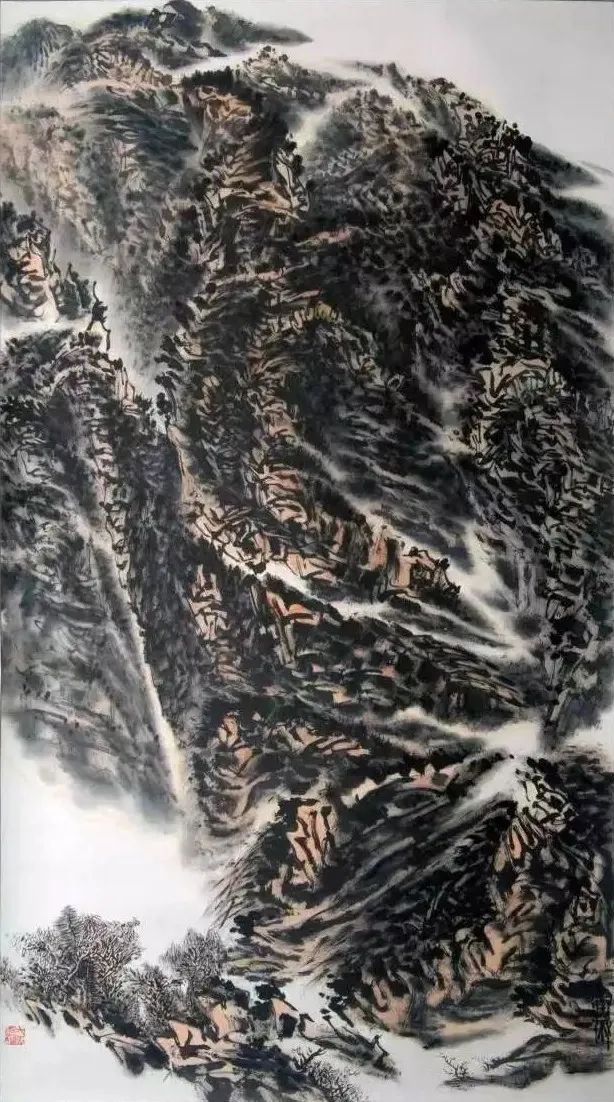

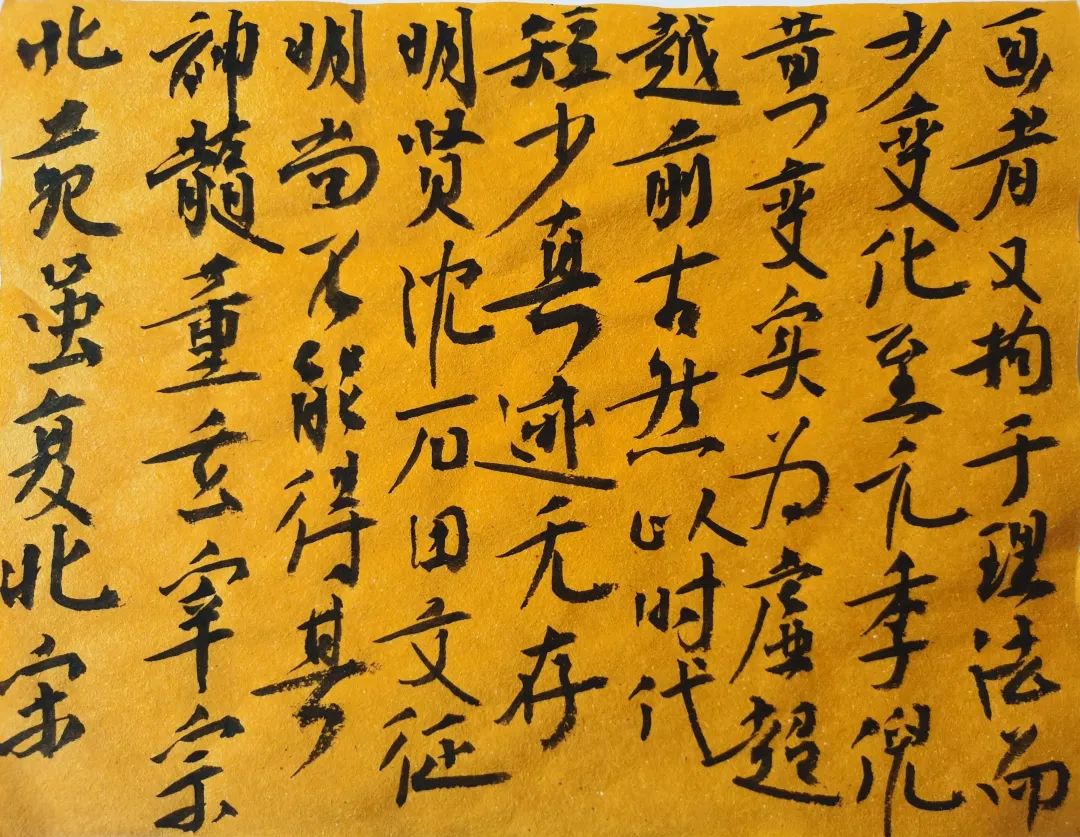

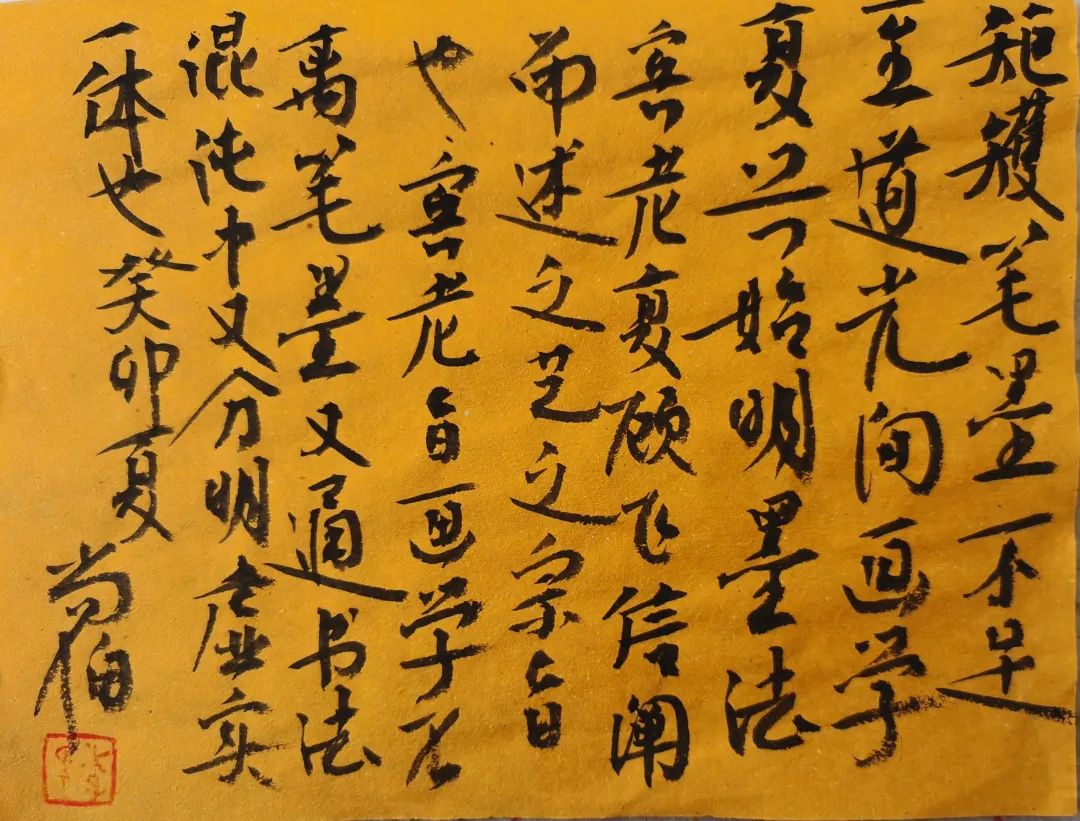

结构山水是李建成艺术的最大特色,李建成的画以结构为胜,山石坡峰皆化为排列不同之结构,山之坐卧,势之俯仰,在他的百中都清晰如许,配之以苍松流云,心往之情定格一境,亦心象。其山水全从宾虹老人那里悟道得法。从结构画起,宾虹老人强调的书写性即内美和形质的肯定能够最大程度的表现。对待每一个山石结抅就像写一个字,骨法用笔,应该象形,笔笔生发,随迹而生,潘天寿说这一笔下去,即是形又是神。而用笔在经意与不经意之间,一个结构中形神就兼备了。中国山水画自宋元确定写意画风以来,画家在画画时都是在逐步的否定肯定中最后完成的,结构山水下笔即定神形的关系,有如禅宗讲"一超直入如来地“心无旁骛,直指人心,宾虹老人讲画山水及写自然之性,亦写吾人之心。 李建成的书法结体宽博、自然质朴,又追黄庭坚刚劲有力点画的夸张美,深受梅墨生老师的影响注重"写‘’又往"清、拙"之努力。

直写风骨 遗物会心

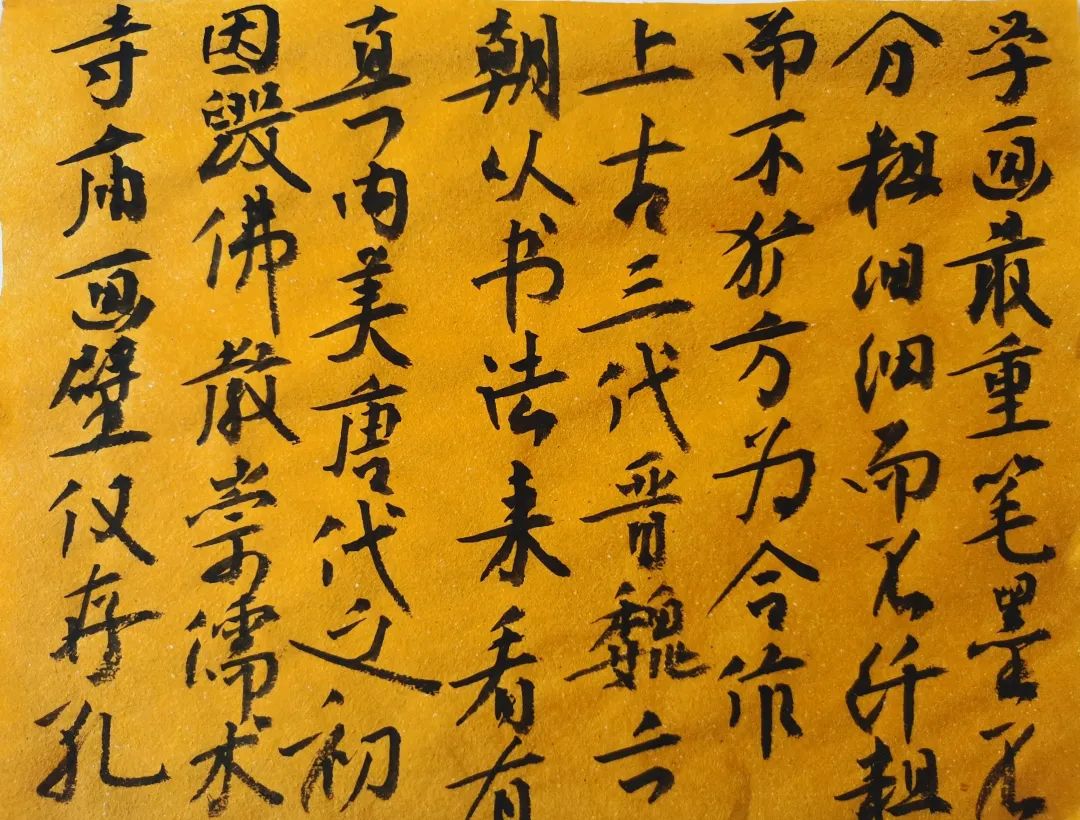

回顾中国山水画发展的历史,其实是一部山水画各种皴法不断成熟的历史,南齐谢赫《古品画录》提出了绘画的六个原则,其中第三个原则就是“应物象形”指画上的形象要和自然形象相似,而五代以前的山水画家是做不到“应物象形”的,因其那个时代画法古拙,以“勾线填色”为主,画家们还不能作精致的刻画,所以自然物象丰富的质感很难被表现出,就更谈不上“气韵生动”了,五代宋初作为中国山水画历史进程中的一个分水岭,荆关董巨、李成范宽的出现,标志着山水画完全成熟,其标志就是“皴法”的出现。这一划时代的创造,为我国山水画再现自然,展现心性,表现笔墨开拓了新天地。

“皴”字从乡,从皮。本意皮肤上的裂纹,称“皴”。山水画上的“皴”法也确实和皮肤“皴差不多,故借以名之,乃是一种形象的说法。

五代宋初“皴法”的出现,把“勾线填色”的“单线条”变成了“复线条”的皴法。解决了画家,可以根据自然景象的不同感受而忠实描写自然。朱光潜先生说的好:自然中无所谓美,在觉自然为美时,自然就已变成表现情趣的意象。皴法因人而异就成为表现不同意境情趣的主观方法了。

皴法作为一种复线条经五代至宋元可谓形式多样,名目繁多,至此主要皴法形式也以确定下来。从元代始文人正式进入画坛,其盟主画坛至今。而皴法成为历代文人画家表现一切之手段包括(客观、心性及笔墨本身),只是到了明、清以来皴法被高度程式化,成为了一种概念,最后变成钳制画家表现思想的工具了。

历史上皴法的产生,本是应物感受而来,它对于自然山川的固有特点可说尽祥摹写,极近物态,象荆浩写洪谷,范宽写关陕,李成写营丘,董源写江南等等皆是。就是元际四家单从前代学来的各种皴法,也是法随己感,如出已受,变化万端已尽已性。所以说重感觉是艺术发展之根本途径。

近人黄宾虹先生一生梳理传统,优之继之,俗之去之,终成一代大家。宾虹老的成功,也为后人指明了一些途径。看宾虹老的画就象看一个字,不论千笔万笔都是按着时间顺序一笔写下来的。虽然宾虹老作品多样,我注意到宾虹老的一些作品中,山石的“外轮廓线”“内纹线”(皴法)都呈关联状且是一笔写就的,结构的转折,阴阳的相背已然被丰富的笔法呈现出来了。勾、皴、擦、点、染,在这里已化为了笔法、墨法和点法。千余年的“皴法”在这里被结构线、墨法和点法融合了,这个问题宾虹老可能没意识到,因宾虹老主要描写江南景色故少突兀山石结构,故作品表现不多。

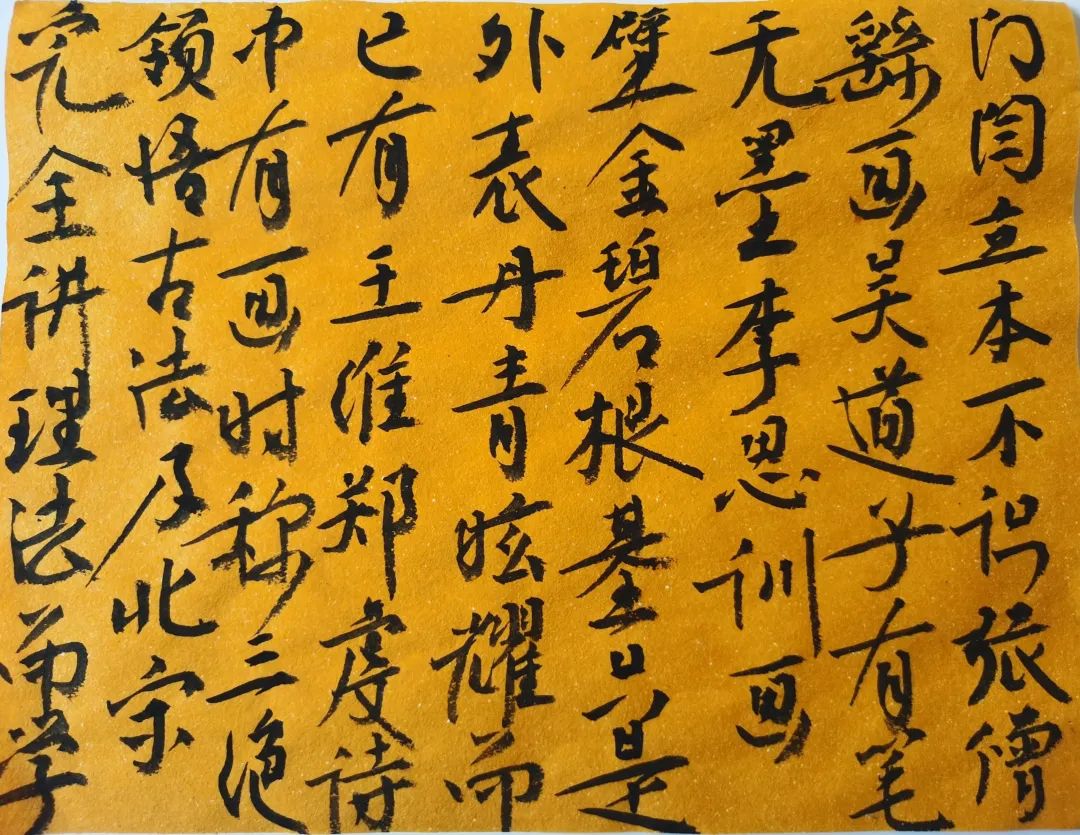

宾虹老作品中流露的这种意识,正给我们以描绘北方深山大壑的人们指明了一条可行之路。北方山石虽峻正,硬朗而充满阳刚之气,但它们都是由不同的结构组成而呈险峻之势的,因此,找出它们不同之结构、不同之规律,将它们组合起来。也像古人发明皴法那样,那么书写性就体现出来了,笔法就建立起来了。对待一个结构就象写一个字,“骨法用笔、应物象形”笔笔生发,随迹而成了。潘天寿先生说:这一笔下去,既是形,又是神。一个结构中形神都有了,宾虹老的勾勒之笔法、墨法、点法说在这里就可以列为勾、勒、擦、点、染和醒。我想在这条路上走下去,在领悟传统美学中,描写出中国山水画载承的生生不息、高山仰止之精神。

——李建成

2009年5月