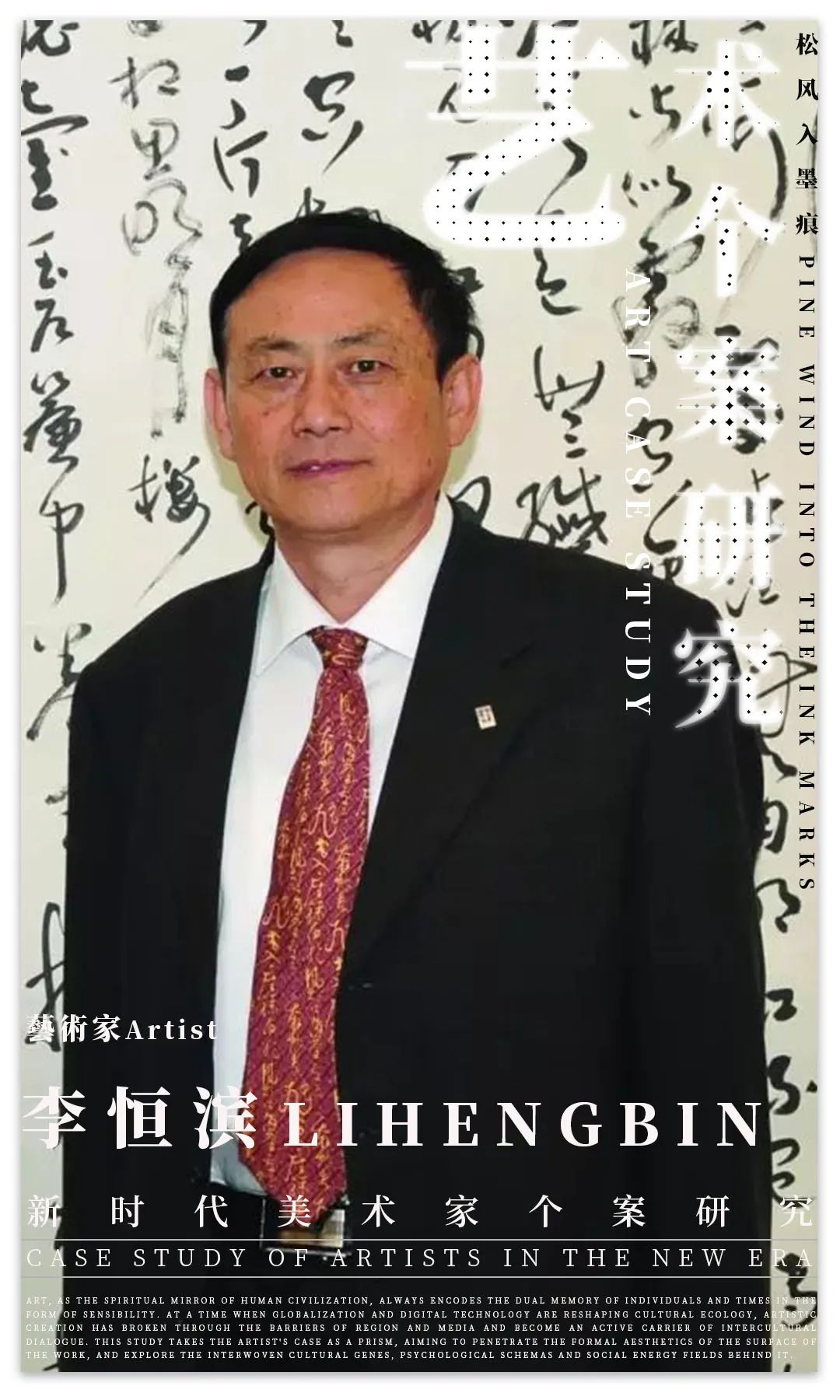

艺术个案研究 | 李恒滨:“松风入墨痕” | 2025

艺术,作为人类文明的精神镜像,始终以感性形式编码着个体与时代的双重记忆。在全球化与数字技术重塑文化生态的当下,艺术创作已突破地域与媒介的藩篱,成为跨文化对话的活性载体。本研究以艺术家个案为棱镜,旨在穿透作品表层的形式美学,探求其背后交织的文化基因、心理图式与社会能量场。

传统艺术史研究常受限于风格演进线性叙事或天才论范式,易将艺术家简化为艺术运动的时间注脚。本课题则尝试构建“微观—中观—宏观”的三维研究模型:通过视觉符号的考古学解构(微观),还原个体创作系统的生成密码;借助跨地域艺术家社群的比较研究(中观),定位个案在文化迁徙中的坐标位移;最终连接后殖民理论、媒介生态学等视角(宏观),揭示艺术实践如何作为社会变革的隐形推手。方法论上,除图像志分析与档案梳理外,更引入数字人文工具进行创作母题的语义网络建模,并采用参与式民族志深入艺术家工作室,捕捉未被文本化的创作现场逻辑。

此研究的学术价值不仅在于填补某艺术家系统性研究的空白,更试图回应当代艺术研究的范式危机——当NFT艺术颠覆物质性、AI创作挑战作者主体性时,个案研究如何超越传记式书写,成为解码文化转型的密匙?我们期待这项研究能为艺术社会学提供新的分析单元,同时启示文化机构构建更具生态性的艺术评价体系。

全文将以“创作语言的重构—文化身份的协商—社会介入的路径”为线索,在流动的现代性语境中,展开一场关于艺术主体性如何在不同权力场域中自我重塑的思想实验。这既是对个体艺术生命的深度凝视,亦是对艺术何为的当代诘问。

李恒滨

李恒滨

兰州大学研究员,兰州大学书法研究所所长,《视野》杂志编辑政策委员会主任。教育部大中小学生艺术展赛评委,国家艺术基金评审专家库成员,海峡两岸文化艺术联盟副主席,中国书法家协会会员,甘肃省书法院高级艺术顾问等。曾任兰州大学党委副书记、副校长,甘肃省书法家协会副主席。数次在日本、韩国新加坡等境内外进行书法展览交流。

2006年、2008年在中国台湾举办个人书法展。2013年在北京大学举办个人书法展。策划组织“百年兰大杯”等全国书法大赛四次,组织“海峡两岸书画名家交流展”等活动五次。2008年举办甘肃省首场个人书法作品专场公益拍卖会。连续六年组织“陇右新裁”书画展品牌活动,推动青年书画家成长。任甘肃省大学生书画联盟顾问,支持指导大学生书画社团的活动和发展。书法作品被国内外大学、企事业单位和民间广泛收藏。

李恒滨先生的书法艺术(节选)

叶鹏飞

真正的艺术创作,是感情、智慧和性灵的流露,就书法而言,从中可以看到书家体悟社会人生的状态。读李恒滨先生的书法,就是这样的感觉,他的书法不但以个性胜,而且更是一种心态、意志和情操的体现。

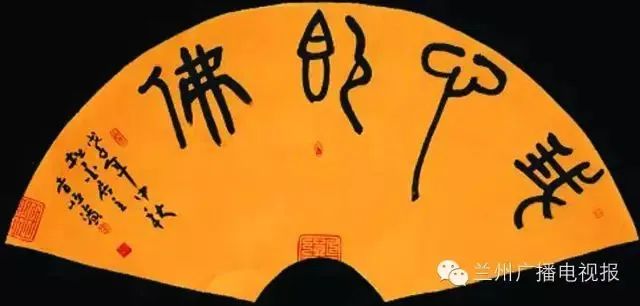

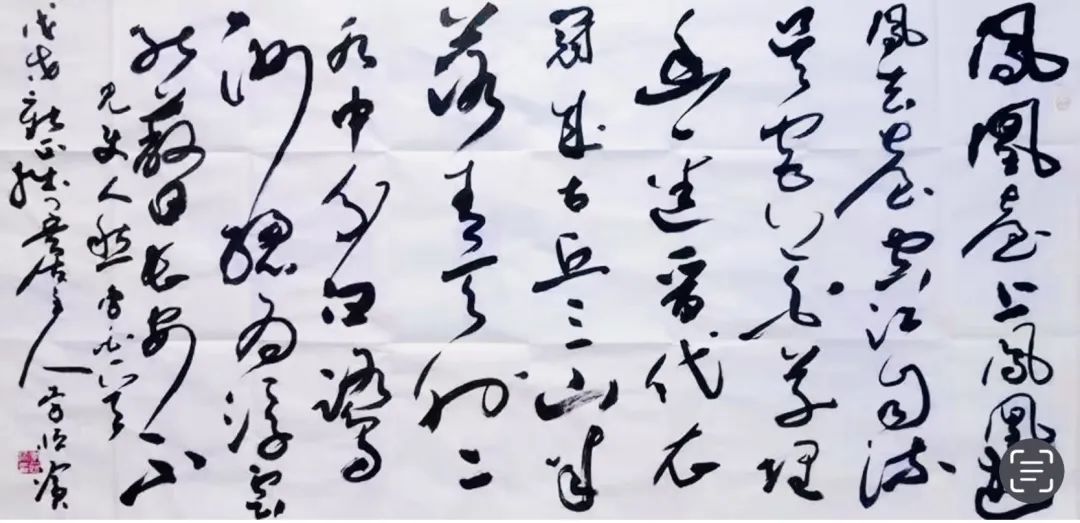

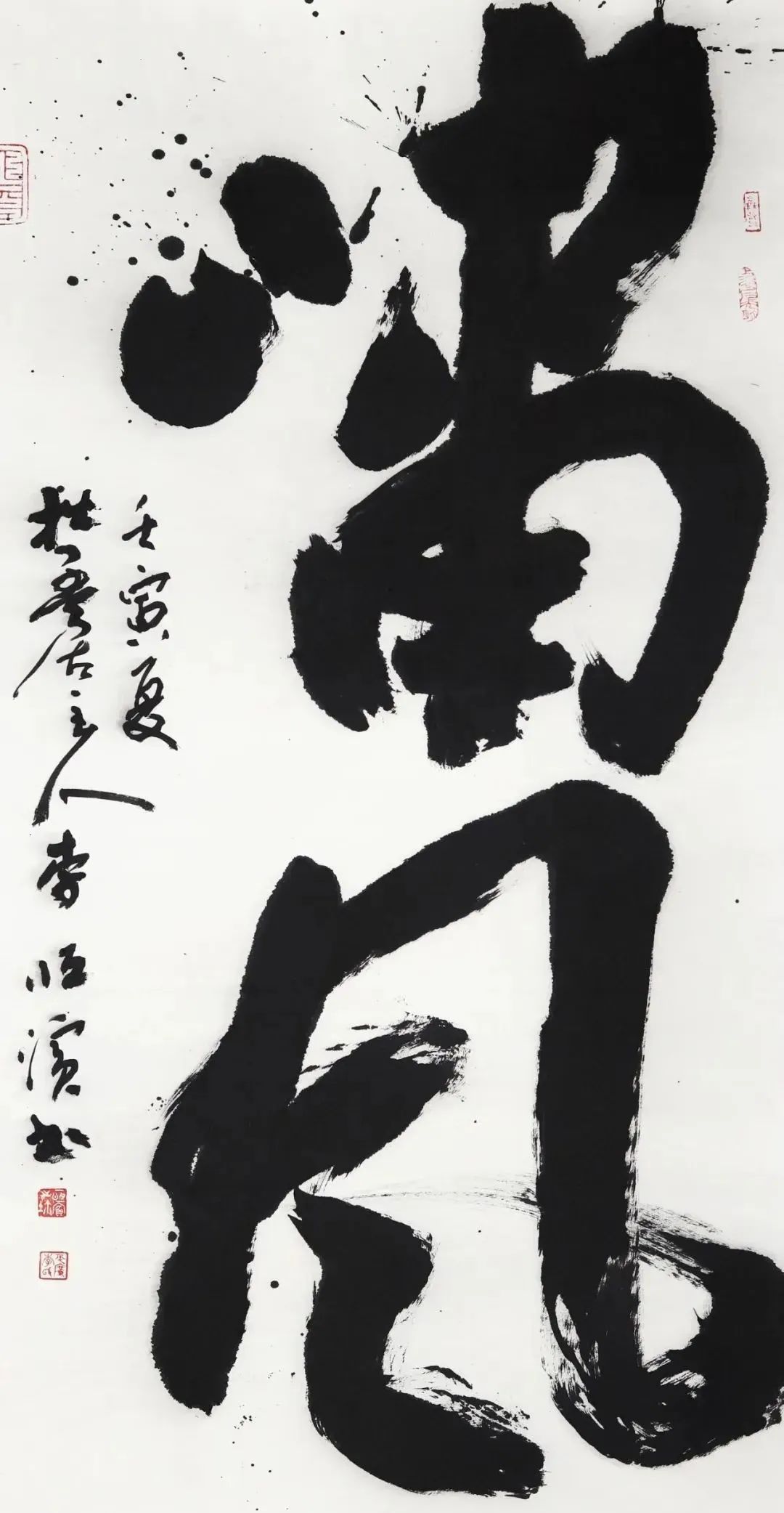

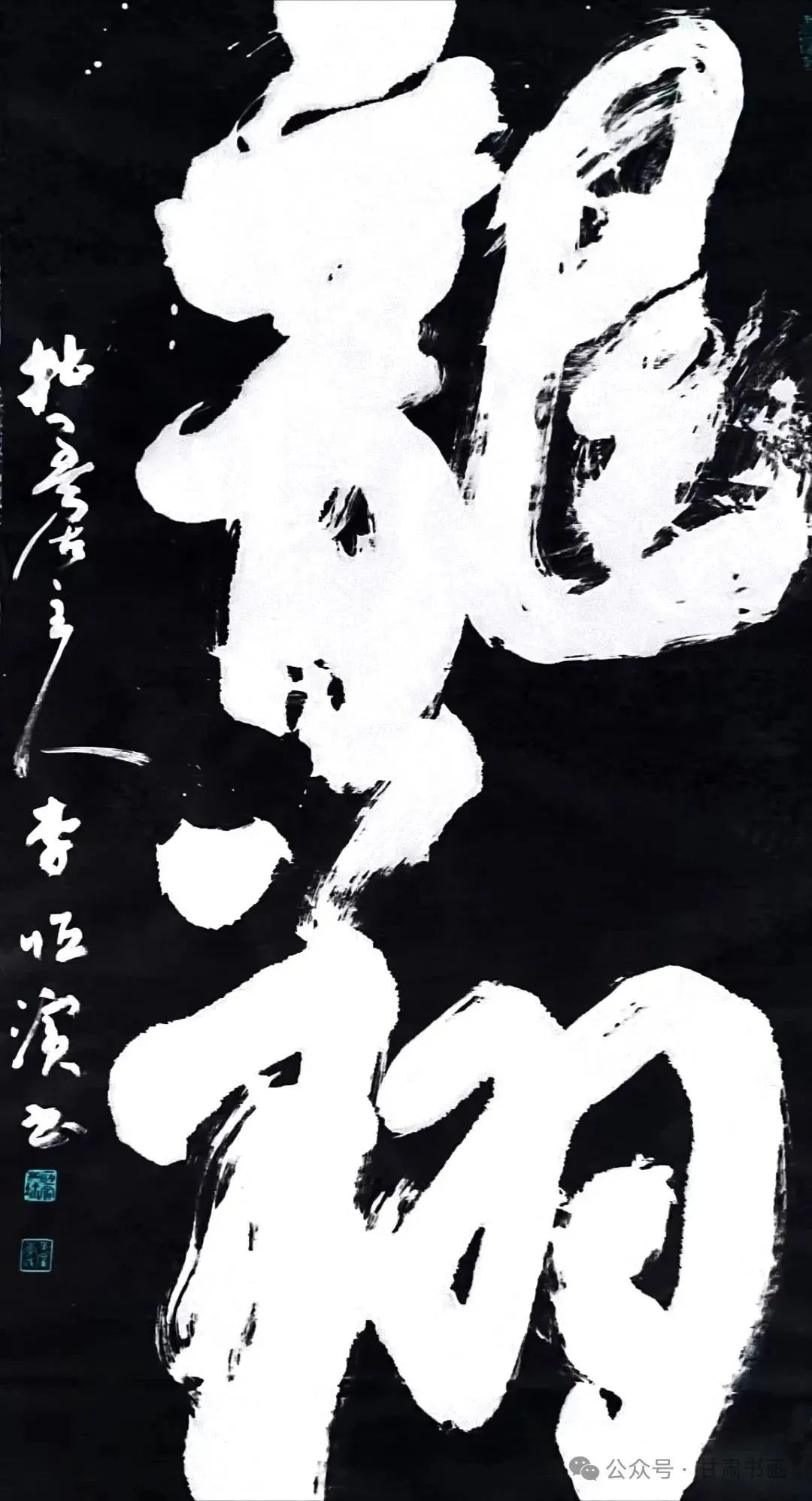

美学大师宗白华说:“中国人的书法表达自然想象。李斯论书法说‘送脚如游鱼得水,舞笔如景山行云’。钟繇说‘笔迹者界也,流美者人也,见万类皆象之’;书境同于画境,并且通于音乐的境界,作书可以写景、可以寄情,可以绘音,只是一个心灵的境界耳”。李恒滨先生的书法正和于宗白华之言,他的行草书挥洒自如,有着行云流水、游鱼得水的景象,这是其一大特色。

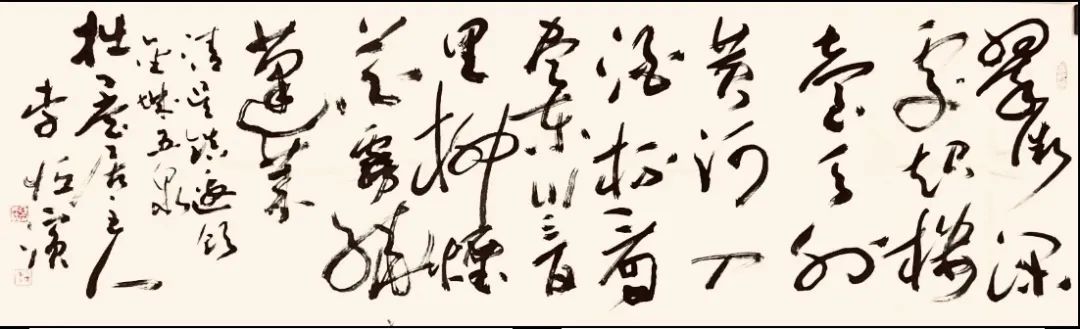

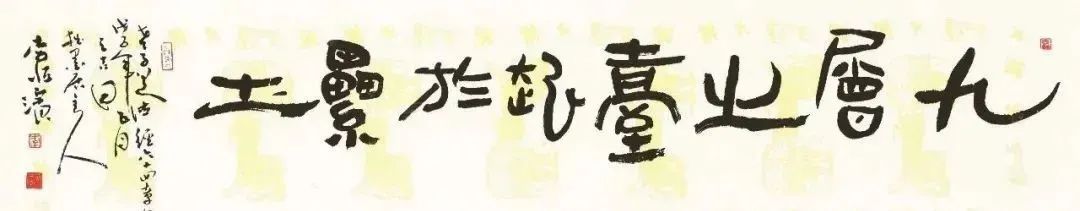

李恒滨先生的行草书给人以线条酣畅、墨色淋漓、一无滞凝的效果。从用笔上看,其蓄势丰沛、圆满而灵动,有着刚柔相济的效果;从结体上看,其书变化有源、温醇中含奇崛、雄浑中蕴妙趣,能让观赏者引起许多联想;从章法上看,其书既有众山压顶气势的布白,也有闲云野鹤式的清逸超然的格局,变化甚丰富。这些形式凸显出的万象效果,是李恒滨先生多年修炼、思考、创造的结晶。

李恒滨先生的书法最能感人之处是其作品中的正大之风和浩荡之气。气韵生动、气势磅礴,是其行草书的又一大特色。气韵是书法作品的灵魂,若只讲究点画形式的安排,没有生动的气韵则失去了生命。气韵是书法中的精神因子,是书家“心主于百骸”的产物。所以,透过李恒滨先生的书法形式,就会体验到其中的深刻内涵。他的行草书,凭藉自己的经历、积累,表现出了丰富的精神世界。

李恒滨先生书法的第三个特色是有着风骨超迈的人格力量。书法艺术是表现书家精神世界的艺术活动,有着超越性意义,包涵着深层的人文内涵。孔夫子的“志于道、据于德、依于仁、游于艺”的思想,是以“游”贯穿于艺,既是一种责任的体验,更是一个内心的体验。

总而观之,李恒滨先生的书法艺术价值,是社会性、文化性、艺术性的综合体现,并非只会砚耕的书家所能达到的。当然,对于一个现实世界的书家来说,又不会是孤高傲世、不食人间烟火的隐士,必须在笔墨形式中充满激情,才能为进入高境而蕴蓄力量,这也正是李恒滨先生的书法有着鲜明时代特色和鲜明个性风格的缘由!所以,李恒滨先生的书法是其书法人生、艺术思想和人格力量的凸显,也是他能超于常伦的缘由所在。期待李恒滨先生的书法有新的发展。

(作者系常州画院、常州书法院院长,中国书法家协会学术委员会委员)