艺术个案研究 | 茹丹维:“笔墨传韵” | 2025

艺术,作为人类文明的精神镜像,始终以感性形式编码着个体与时代的双重记忆。在全球化与数字技术重塑文化生态的当下,艺术创作已突破地域与媒介的藩篱,成为跨文化对话的活性载体。本研究以艺术家个案为棱镜,旨在穿透作品表层的形式美学,探求其背后交织的文化基因、心理图式与社会能量场。

传统艺术史研究常受限于风格演进线性叙事或天才论范式,易将艺术家简化为艺术运动的时间注脚。本课题则尝试构建“微观—中观—宏观”的三维研究模型:通过视觉符号的考古学解构(微观),还原个体创作系统的生成密码;借助跨地域艺术家社群的比较研究(中观),定位个案在文化迁徙中的坐标位移;最终连接后殖民理论、媒介生态学等视角(宏观),揭示艺术实践如何作为社会变革的隐形推手。方法论上,除图像志分析与档案梳理外,更引入数字人文工具进行创作母题的语义网络建模,并采用参与式民族志深入艺术家工作室,捕捉未被文本化的创作现场逻辑。

此研究的学术价值不仅在于填补某艺术家系统性研究的空白,更试图回应当代艺术研究的范式危机——当NFT艺术颠覆物质性、AI创作挑战作者主体性时,个案研究如何超越传记式书写,成为解码文化转型的密匙?我们期待这项研究能为艺术社会学提供新的分析单元,同时启示文化机构构建更具生态性的艺术评价体系。

全文将以“创作语言的重构—文化身份的协商—社会介入的路径”为线索,在流动的现代性语境中,展开一场关于艺术主体性如何在不同权力场域中自我重塑的思想实验。这既是对个体艺术生命的深度凝视,亦是对艺术何为的当代诘问。

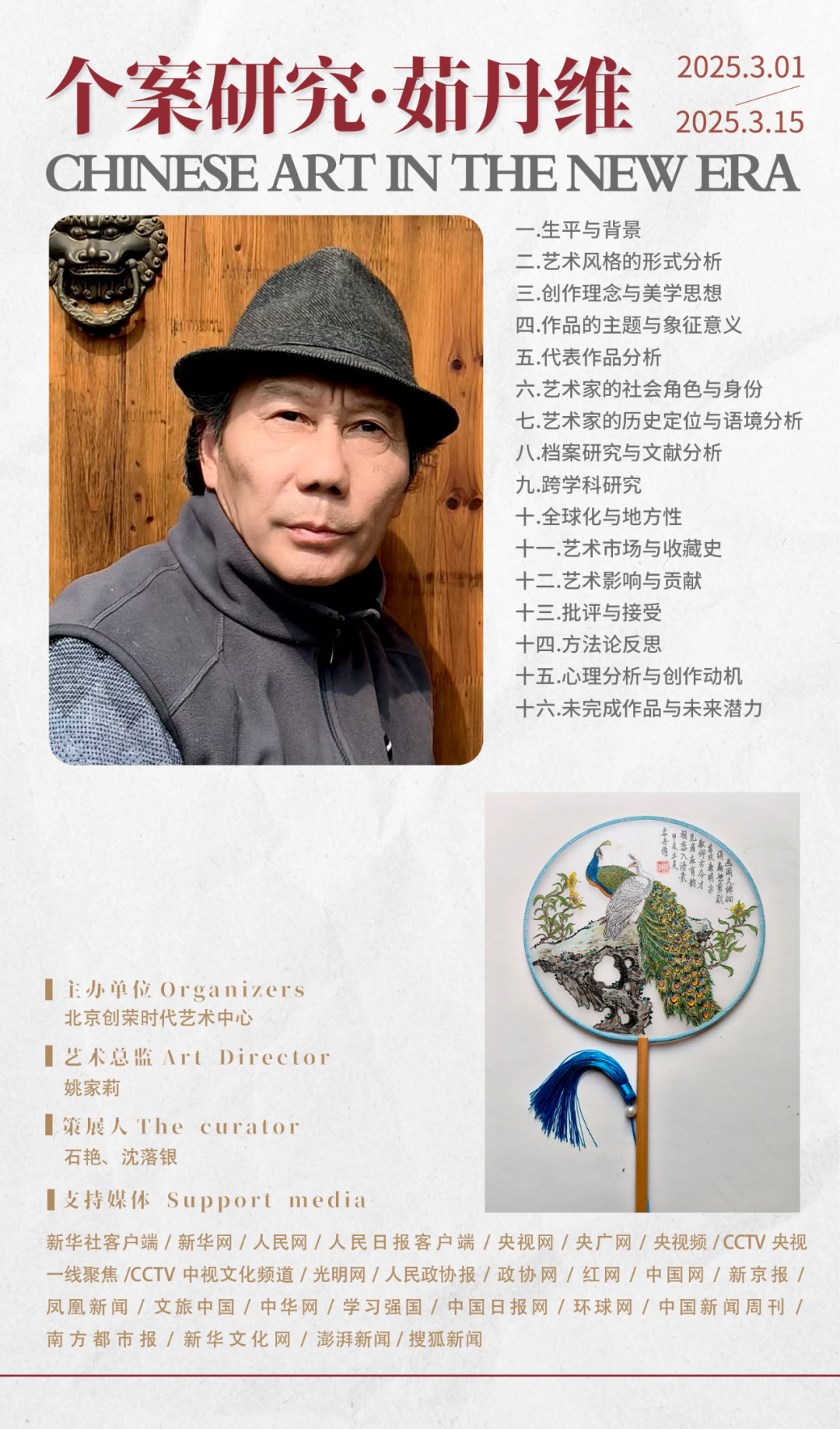

茹丹维,男,1954年,中共党员,是一位多才多艺的艺术家,擅长工笔画、摄影以及传统文化的研究与传播,在各大报训、杂志、开头设计采用过数百幅作品。摄影作品参加过全国、省市比赛,最高奖是全国大赛二级收藏,中国摄影家协会会员,现任白马湖书画院院长。他早年从事图案设计,后从洪泽供电局退休,定居于江苏省淮安市洪泽区,专注于工笔画创作。

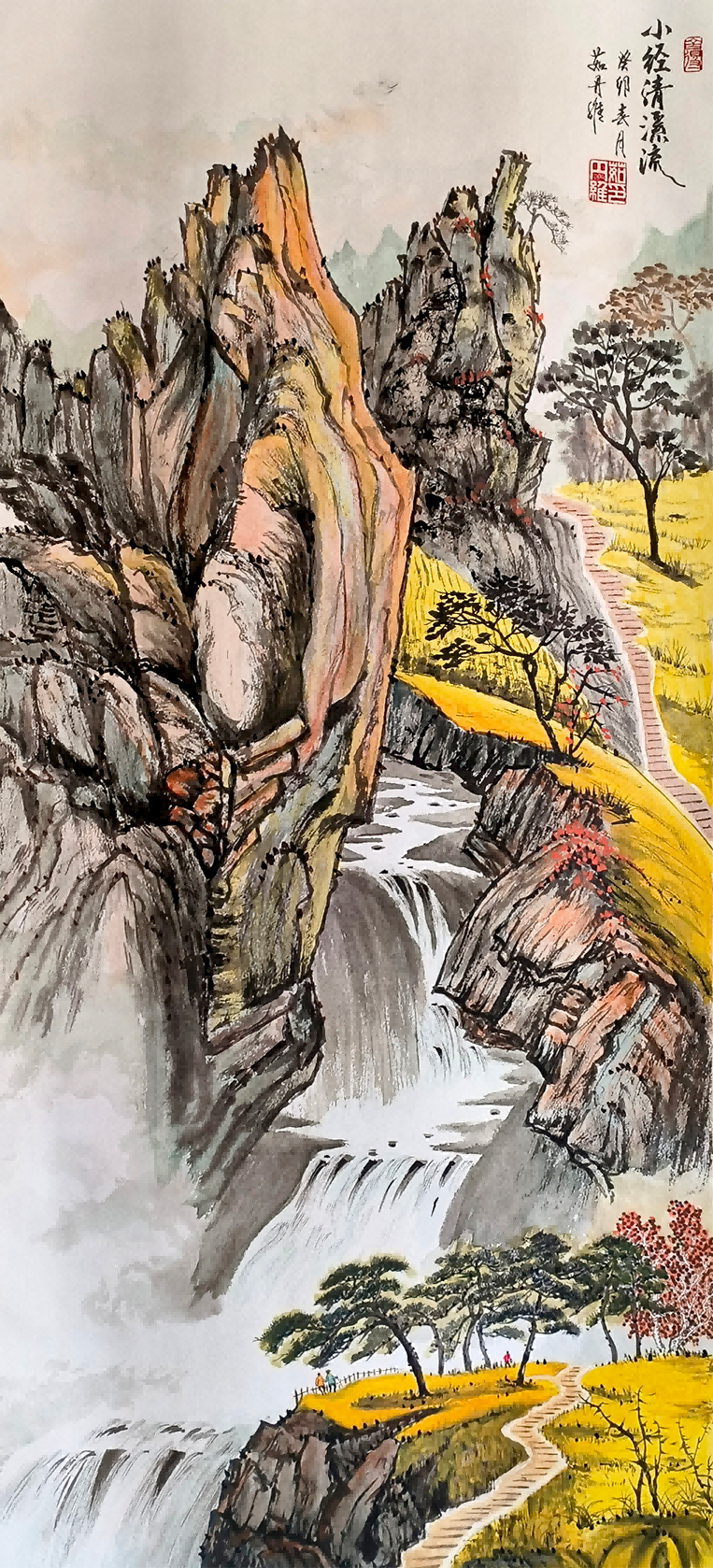

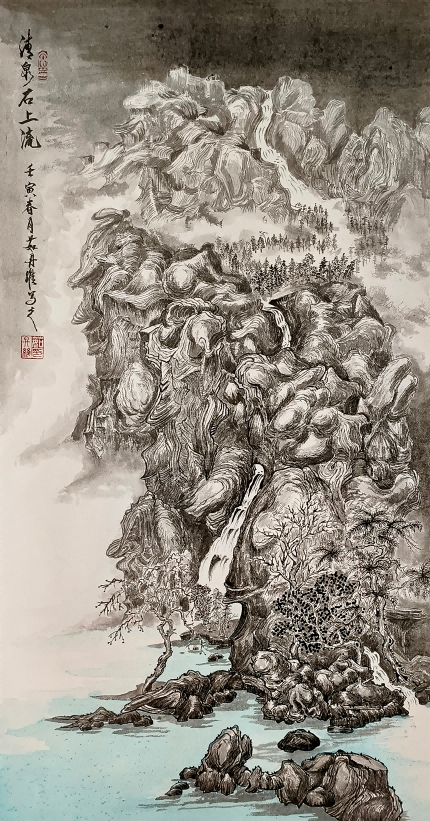

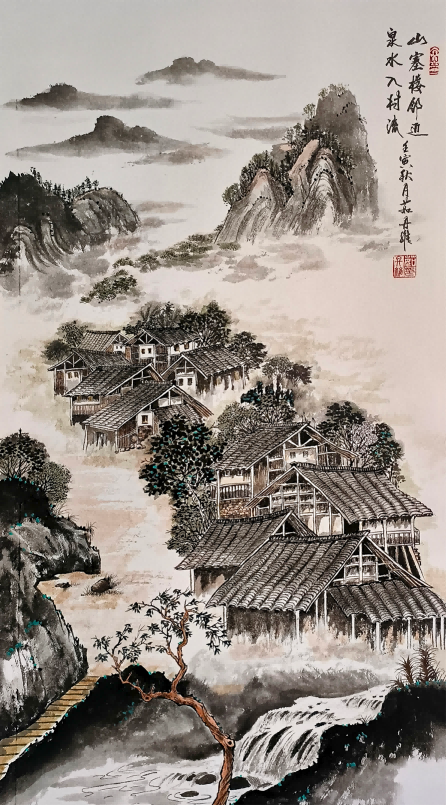

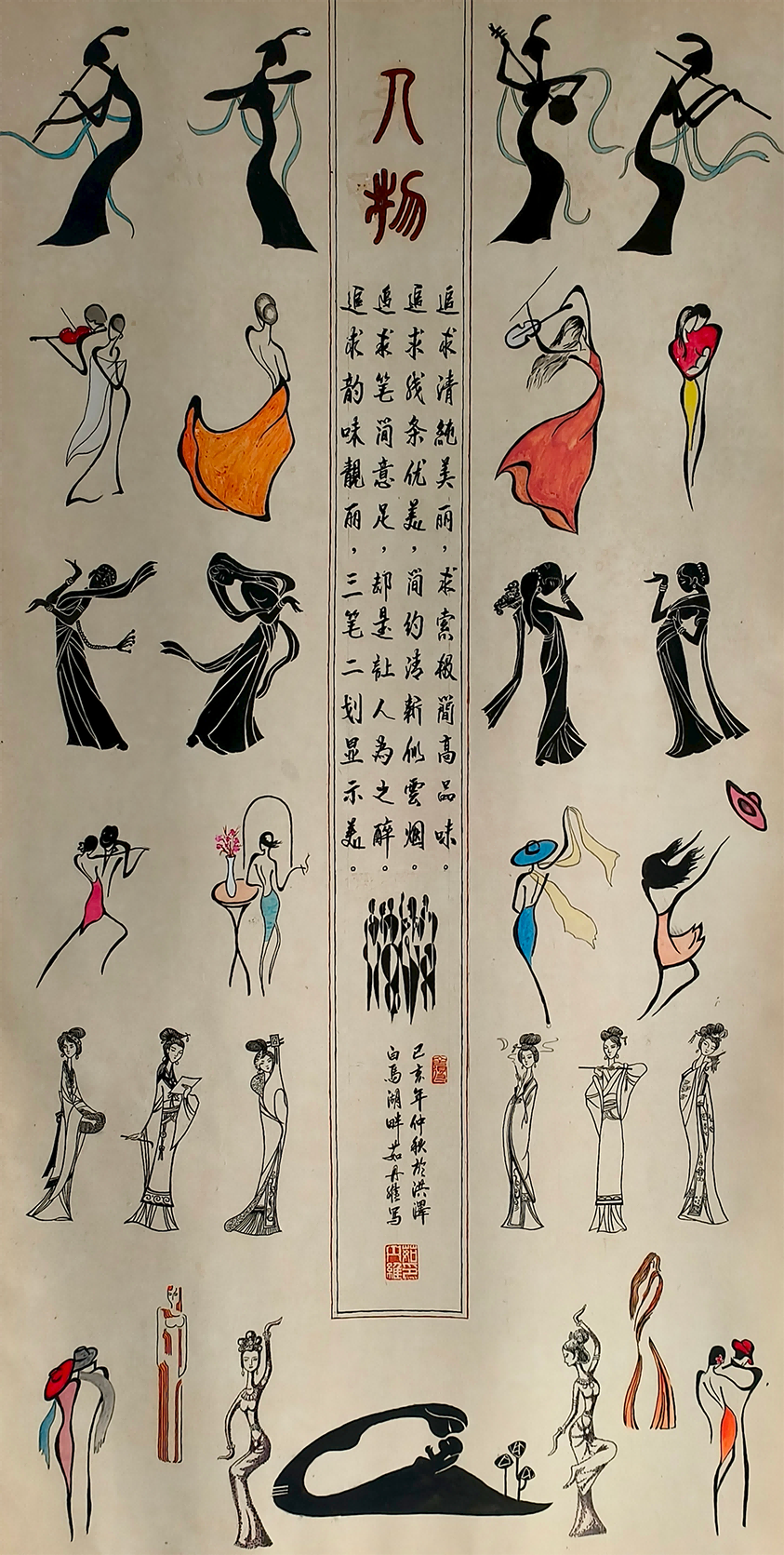

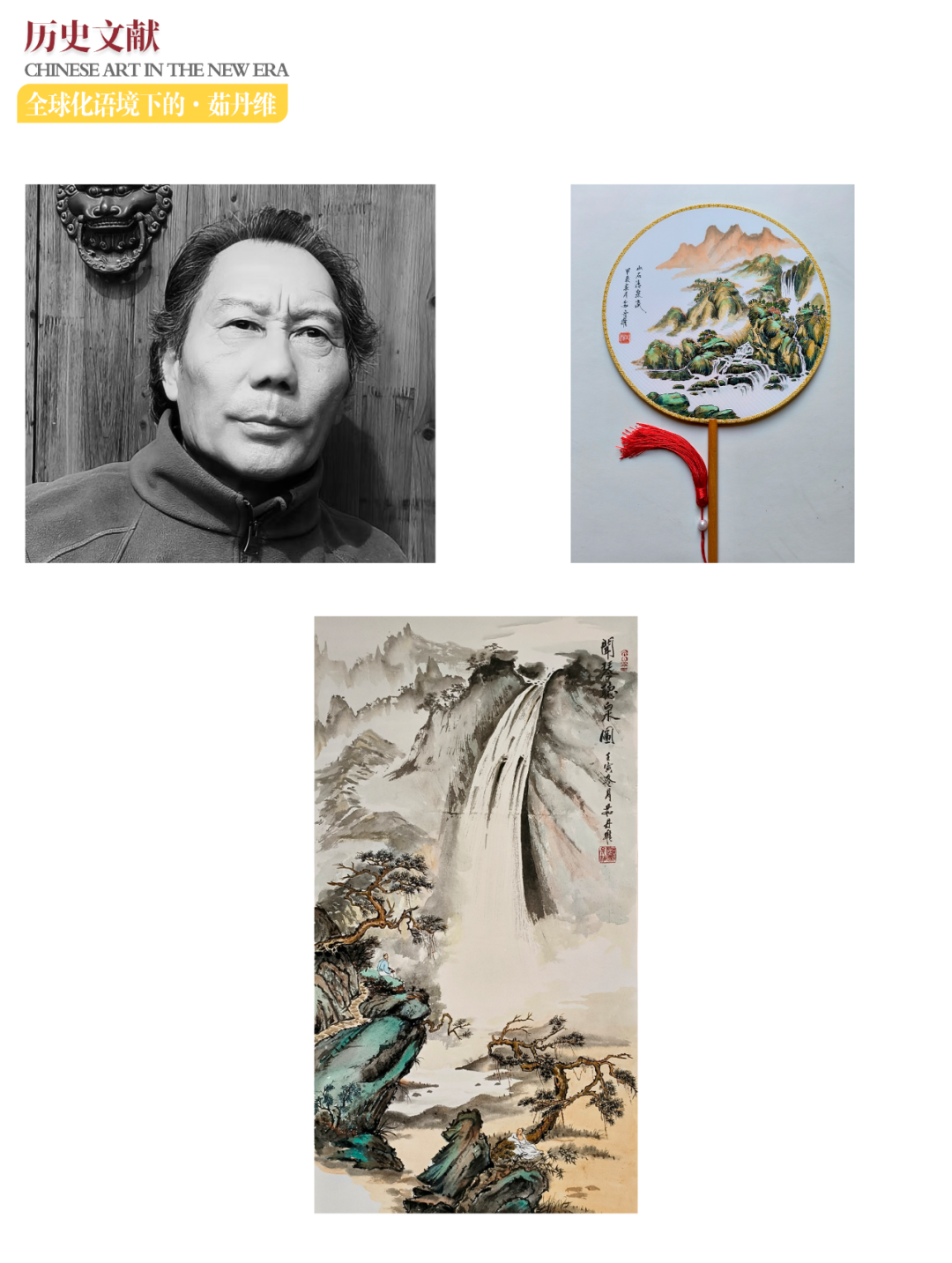

茹丹维以其细腻的工笔画技艺闻名,尤其擅长描绘中国四大名著中的人物。他花费四年多时间完成了《三国演义人物百图》工笔白描绢扇47把、《红楼梦人物百图》工笔彩绘32把,以及白马湖景区的108幅墙体、船体、桥栏绘画。他的作品不仅继承了传统工笔画的精髓,还融入了现代美术的装饰性之美,形成了独特的艺术风格。

除了绘画,茹丹维还是一位资深的摄影家,曾担任洪泽县摄影家协会副主席。他的摄影作品多次在全国、省、市级展览中获奖,题材多聚焦于洪泽湖风光与人文,为宣传洪泽旅游作出了突出贡献。

茹丹维在艺术创作的同时,也积极参与公益活动和社区文化建设。他始终以党员的标准严格要求自己,致力于传承中华文化的“精、气、神”,并希望通过艺术创作延续中华文脉,拓展国画的生机。

笔墨间的文化传承

他出生于军人文艺世家,自幼随父亲习字,少年时在南京少年宫学习绘画,十六岁入伍,二十二岁复员后从事宣传工作,后成为江苏电力报的首任美术编辑和摄影记者。他的新闻照片和艺术摄影作品在全国、省、市各级展览中屡获殊荣,最高获得国家二级收藏奖,2009年被评为淮安市摄影十佳。他是中国摄影家协会会员,名字被编入洪泽县县志的文化名人录。退休后,他拿起画笔,以绢扇绘画为突破口,探索传统与现代绘画技法的融合,创作了大量四大名著人物图和山水花鸟绢扇作品,成为一位在艺术与传统文化之间架起桥梁的艺术家。

他的艺术生涯始于对传统文化的深厚情感与执着追求。幼时随父亲习字,少年时在南京少年宫学习绘画,这些经历为他打下了坚实的艺术基础。复员后,他从事宣传工作,摄影与美术编辑的工作让他对视觉艺术有了更深的理解。他的新闻照片和艺术摄影作品在全国、省、市各级展览中屡获殊荣,展现了他在视觉艺术领域的卓越才华。然而,他并未止步于此,退休后,他拿起画笔,以绢扇绘画为突破口,开始了对传统绘画技法的深入研究与创新实践。

绢扇作为传统手工艺的代表,承载着千年的文化底蕴。其轻薄细腻的绢面,吸水性弱,笔墨在其上的晕染效果难以掌握。他无数次为调整一笔的浓淡、粗细而反复尝试,这不仅考验他的绘画技巧,更磨炼了他的耐心与专注力。他的四大名著人物图和《封神演义》人物图,以工笔画的细腻线条精准勾勒出人物的轮廓与服饰纹理,展现了古典之美;同时,他又融入了写意画的笔墨韵味,使人物形象更加生动传神。这些作品不仅是对传统文化的致敬,更是对古典文学形象的现代诠释。

他的山水、花鸟绢扇作品同样令人叹服。他以传统绢扇为载体,将山水画的意境与花鸟画的灵动完美结合,画面中既有山川的壮阔,又有花鸟的细腻。他的笔法既有传统的沉稳,又有现代的灵动,墨色浓淡相宜,线条流畅自然,展现了他在传统与现代之间游刃有余的艺术功力。

他的艺术成就不仅体现在个人创作上,还体现在他对传统文化的传承与弘扬中。他通过绢扇绘画,将四大名著中的人物形象与山水花鸟的意境呈现给观众,让更多人通过这些作品走进古典文学的世界,感受传统绘画艺术的魅力。他的作品不仅是艺术与文学的交融,更是历史与现代的对话。他希望这些作品能成为一座桥梁,让古典文化在新时代焕发出新的生机与活力。

总之,他的艺术世界是一个充满诗意与生命力的世界。他用画笔描绘了古典文学中的人物与山水,也用心灵诠释了传统文化的深厚底蕴。他的作品既是对传统的继承,也是对现代的回应,展现了一位艺术家对文化责任的深刻理解与不懈追求。他以其卓越的艺术成就和广泛的社会影响,成为了中国当代艺术界的一面旗帜,为中华文化的传承与发展贡献着自己的力量。