艺术个案研究 | 夏立:“艺术的温度” | 2025

艺术,作为人类文明的精神镜像,始终以感性形式编码着个体与时代的双重记忆。在全球化与数字技术重塑文化生态的当下,艺术创作已突破地域与媒介的藩篱,成为跨文化对话的活性载体。本研究以艺术家个案为棱镜,旨在穿透作品表层的形式美学,探求其背后交织的文化基因、心理图式与社会能量场。

传统艺术史研究常受限于风格演进线性叙事或天才论范式,易将艺术家简化为艺术运动的时间注脚。本课题则尝试构建“微观—中观—宏观”的三维研究模型:通过视觉符号的考古学解构(微观),还原个体创作系统的生成密码;借助跨地域艺术家社群的比较研究(中观),定位个案在文化迁徙中的坐标位移;最终连接后殖民理论、媒介生态学等视角(宏观),揭示艺术实践如何作为社会变革的隐形推手。方法论上,除图像志分析与档案梳理外,更引入数字人文工具进行创作母题的语义网络建模,并采用参与式民族志深入艺术家工作室,捕捉未被文本化的创作现场逻辑。

此研究的学术价值不仅在于填补某艺术家系统性研究的空白,更试图回应当代艺术研究的范式危机——当NFT艺术颠覆物质性、AI创作挑战作者主体性时,个案研究如何超越传记式书写,成为解码文化转型的密匙?我们期待这项研究能为艺术社会学提供新的分析单元,同时启示文化机构构建更具生态性的艺术评价体系。

全文将以“创作语言的重构—文化身份的协商—社会介入的路径”为线索,在流动的现代性语境中,展开一场关于艺术主体性如何在不同权力场域中自我重塑的思想实验。这既是对个体艺术生命的深度凝视,亦是对艺术何为的当代诘问。

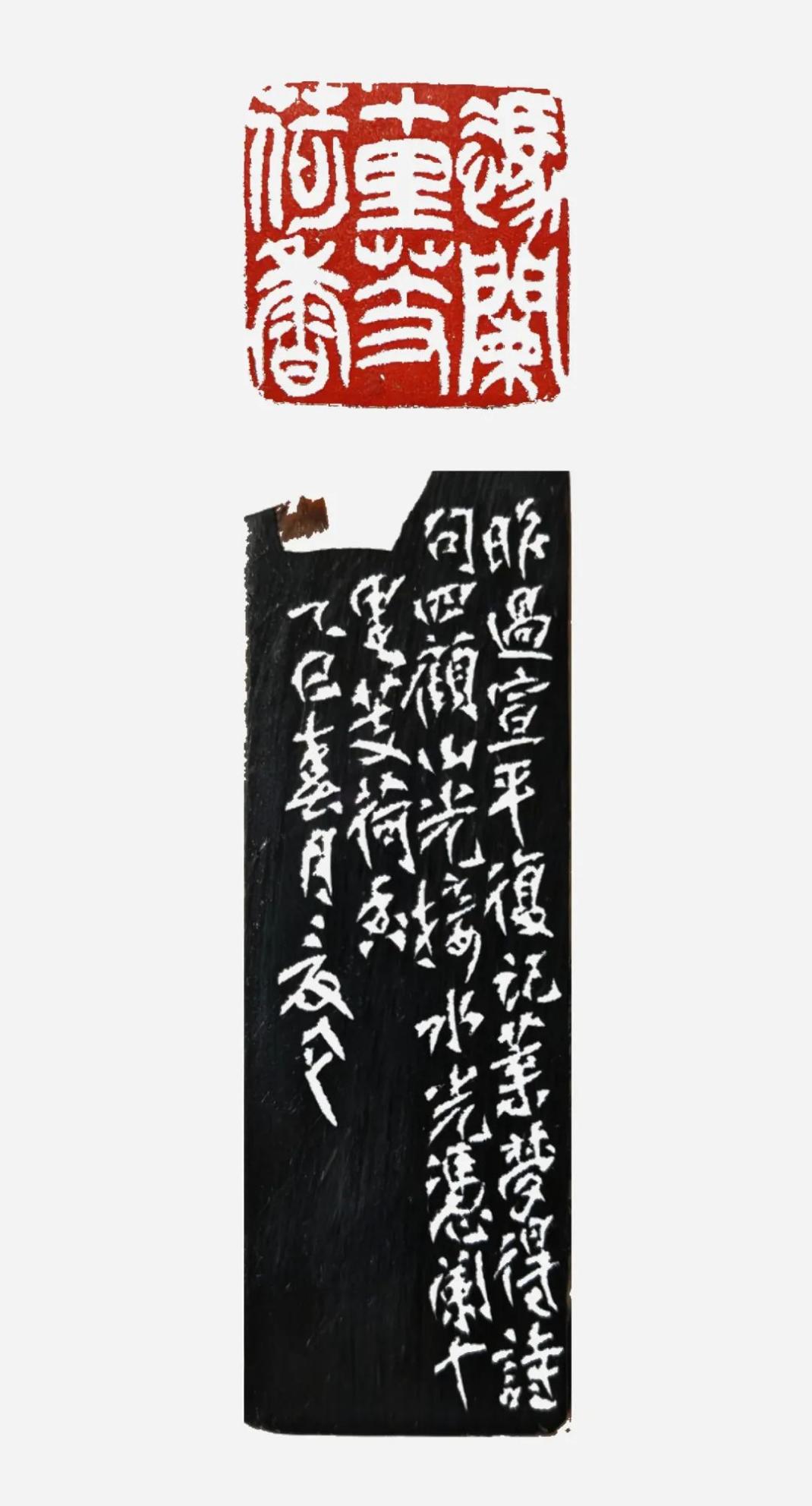

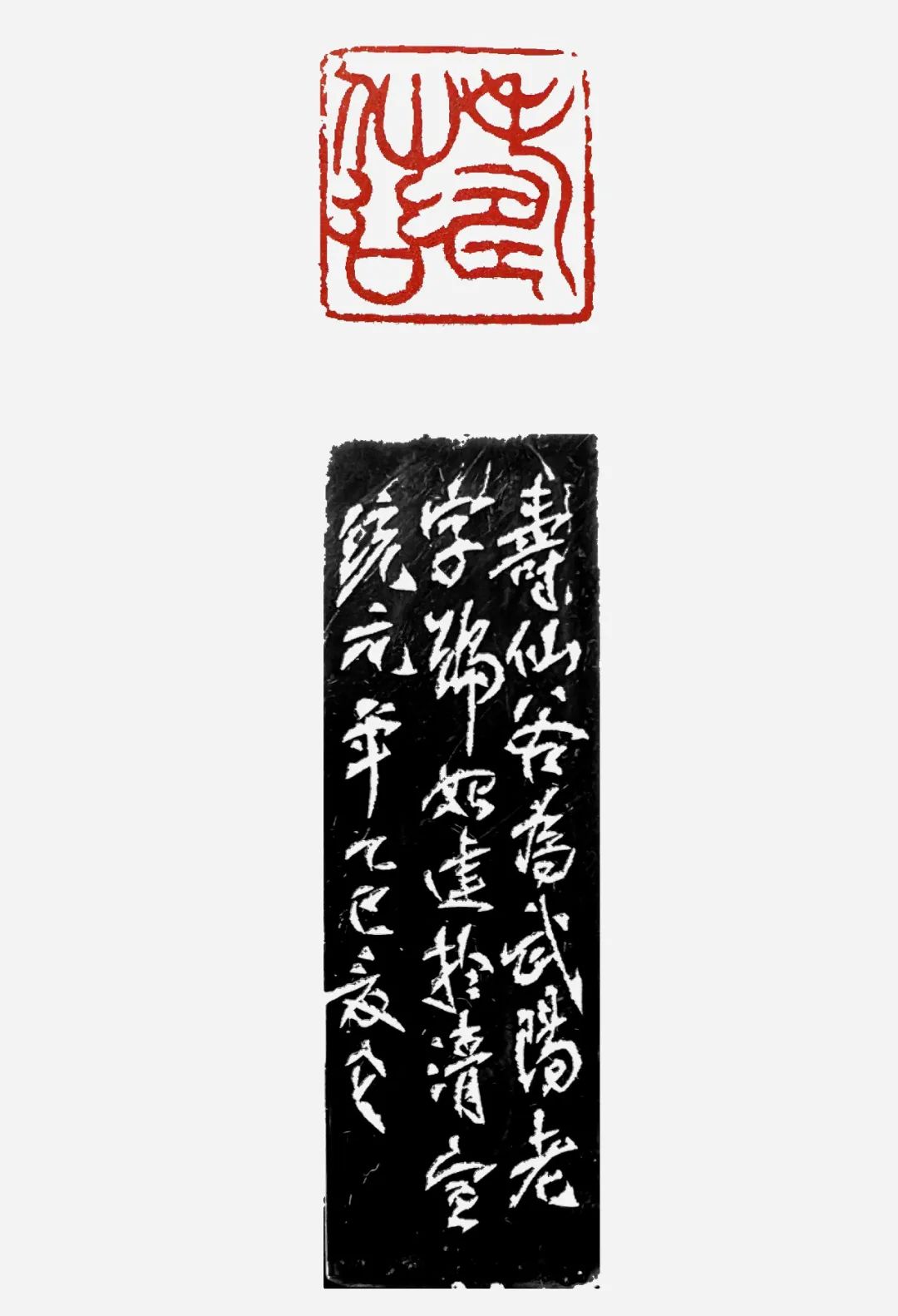

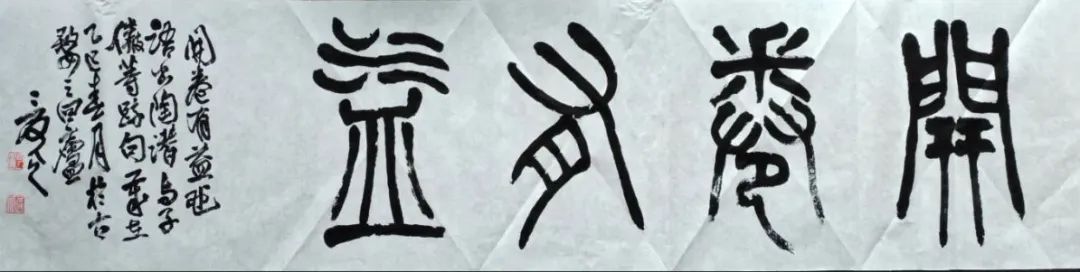

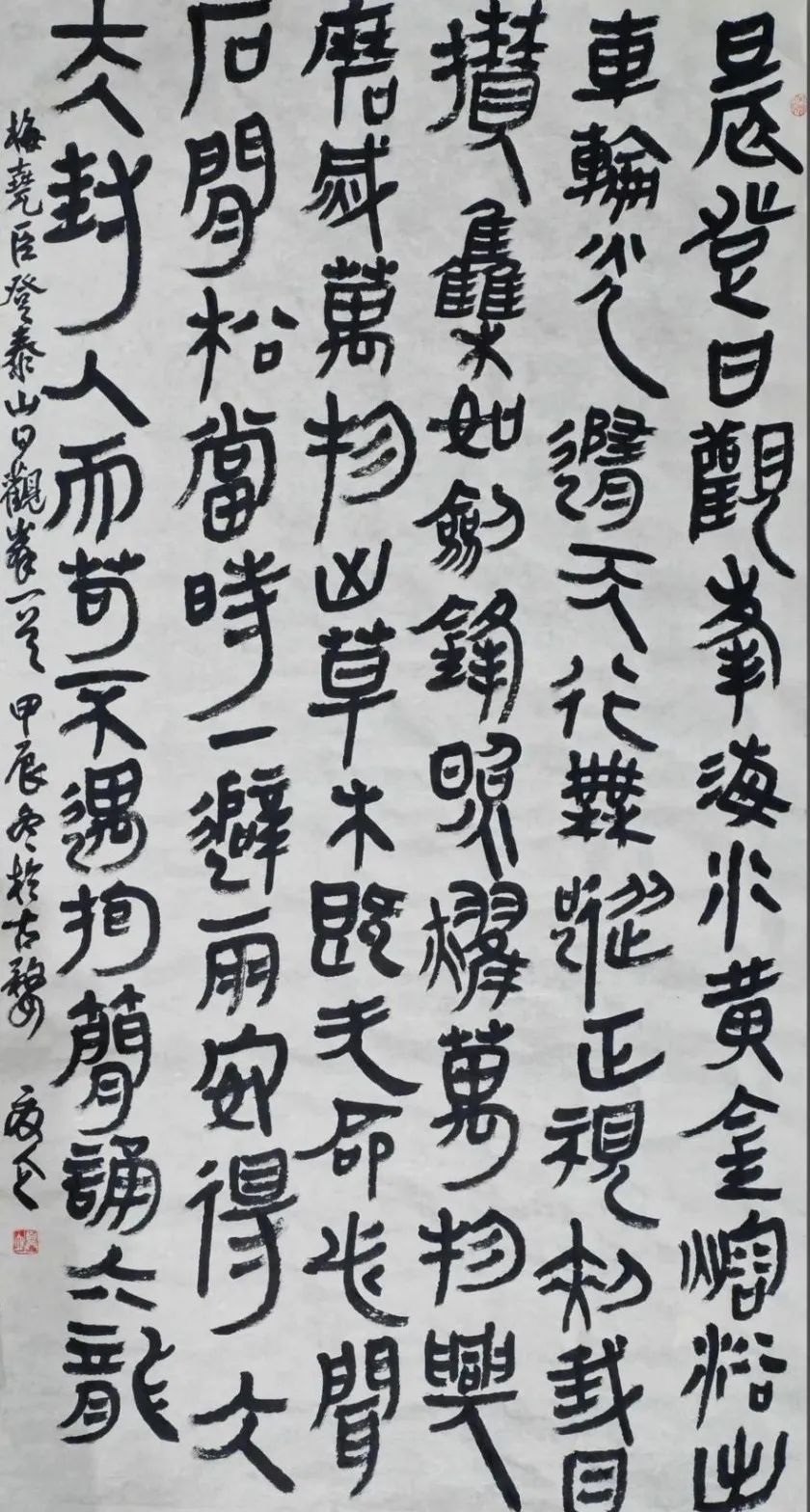

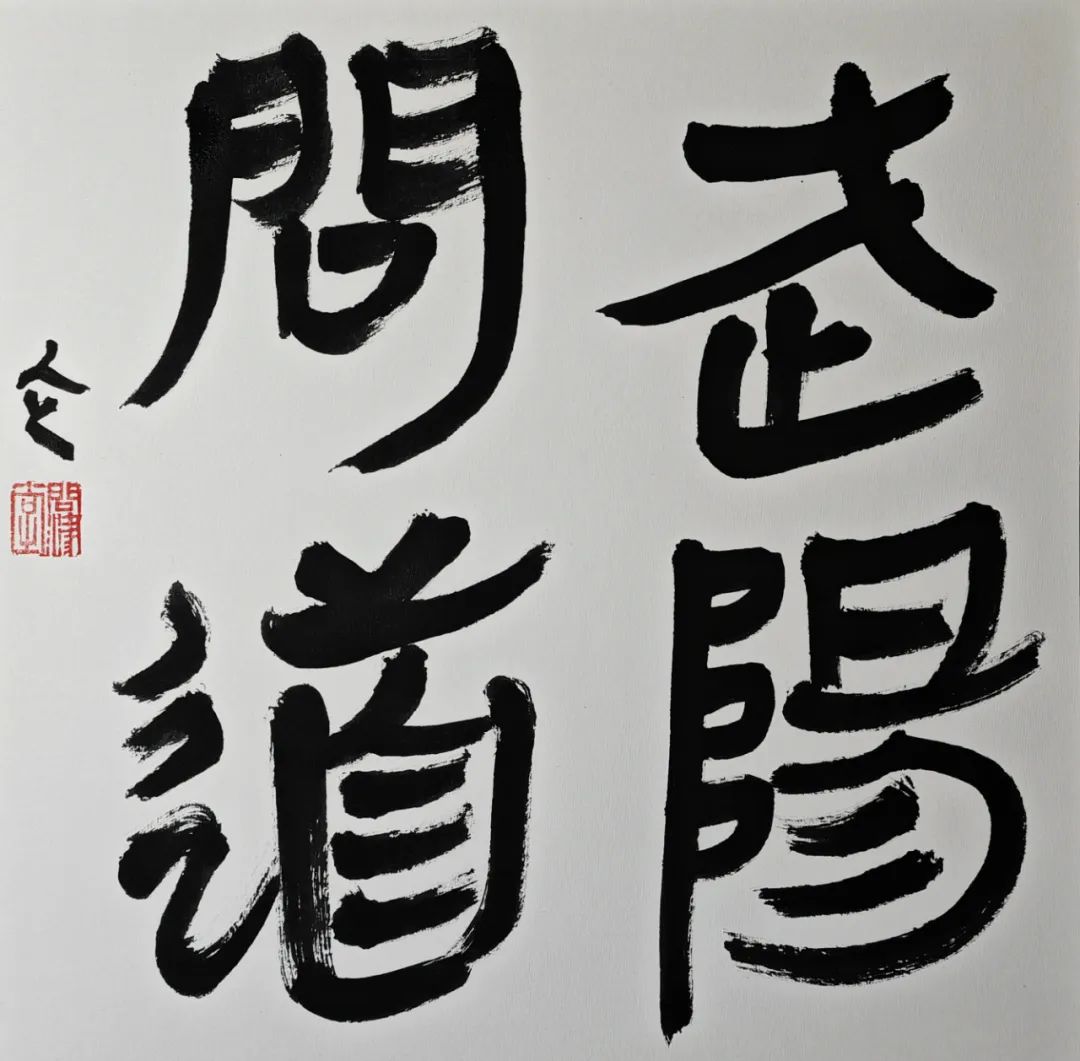

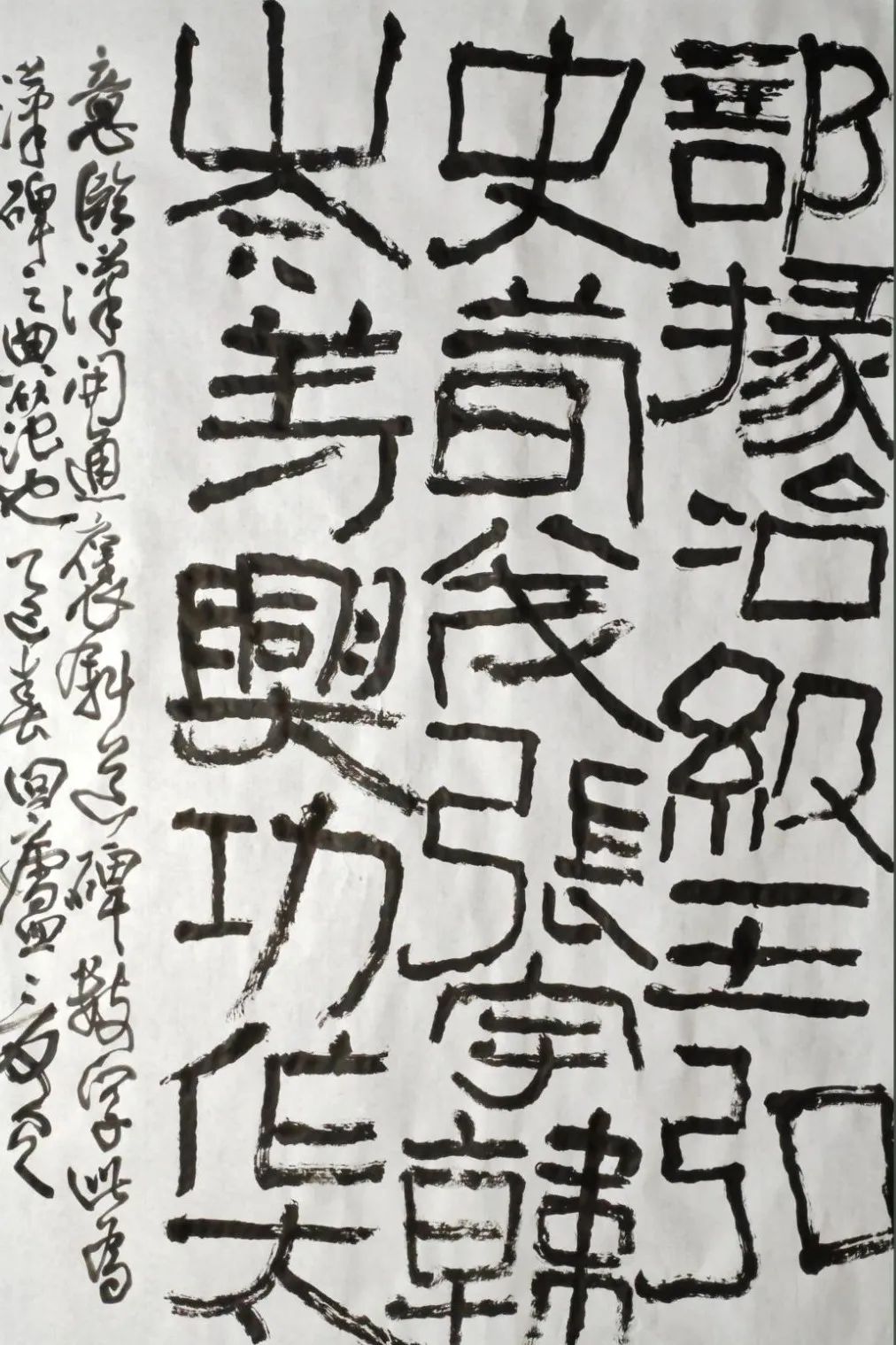

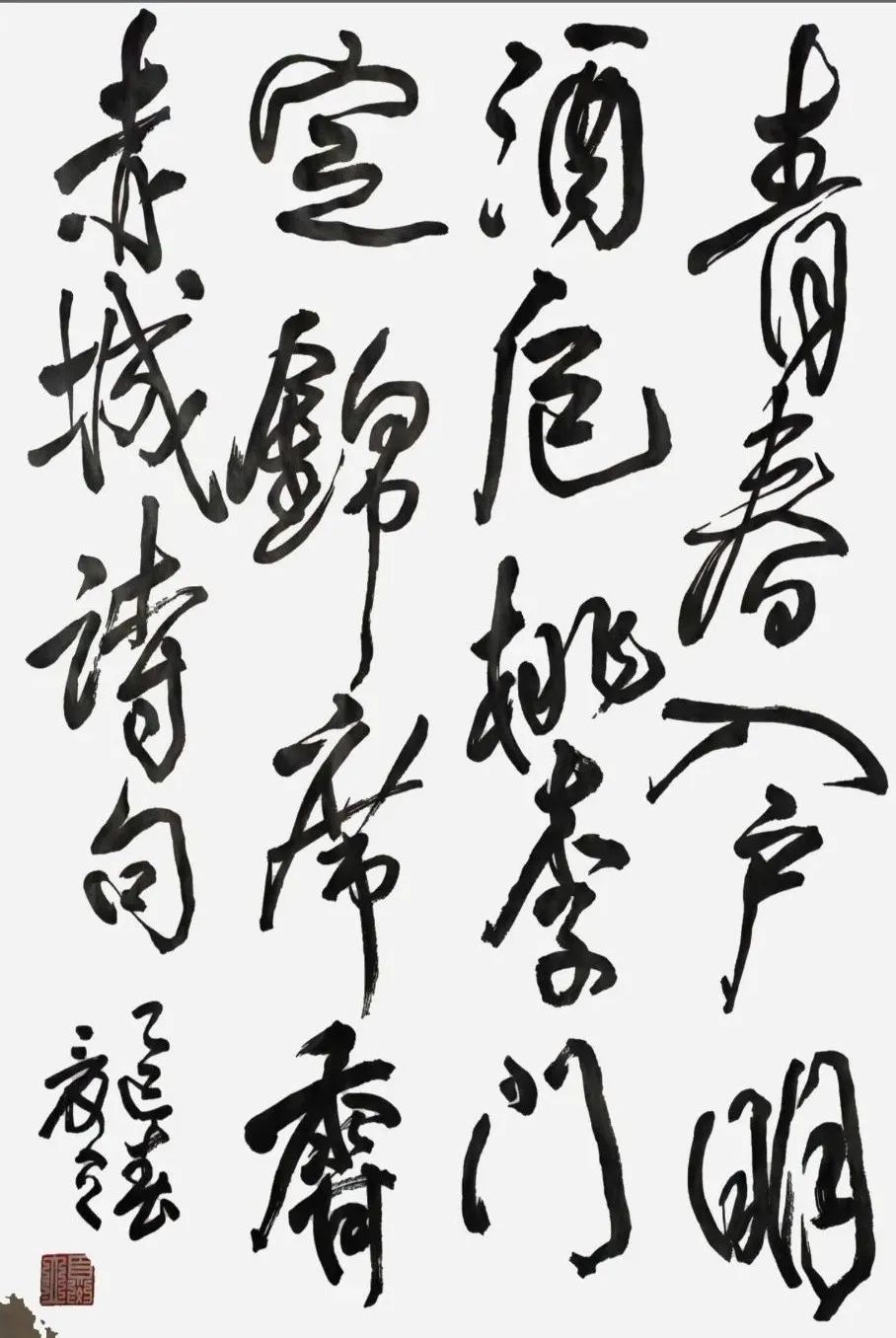

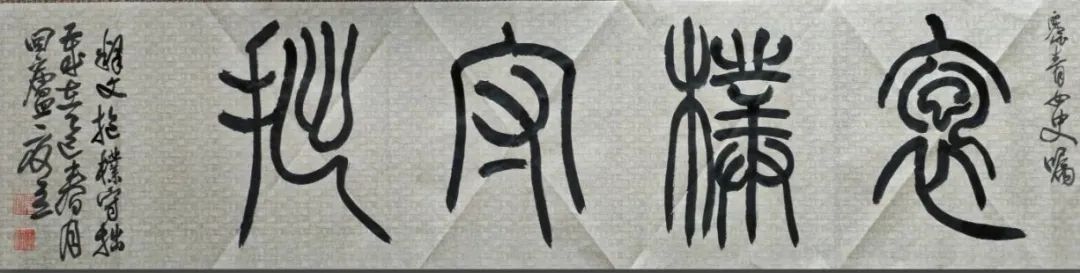

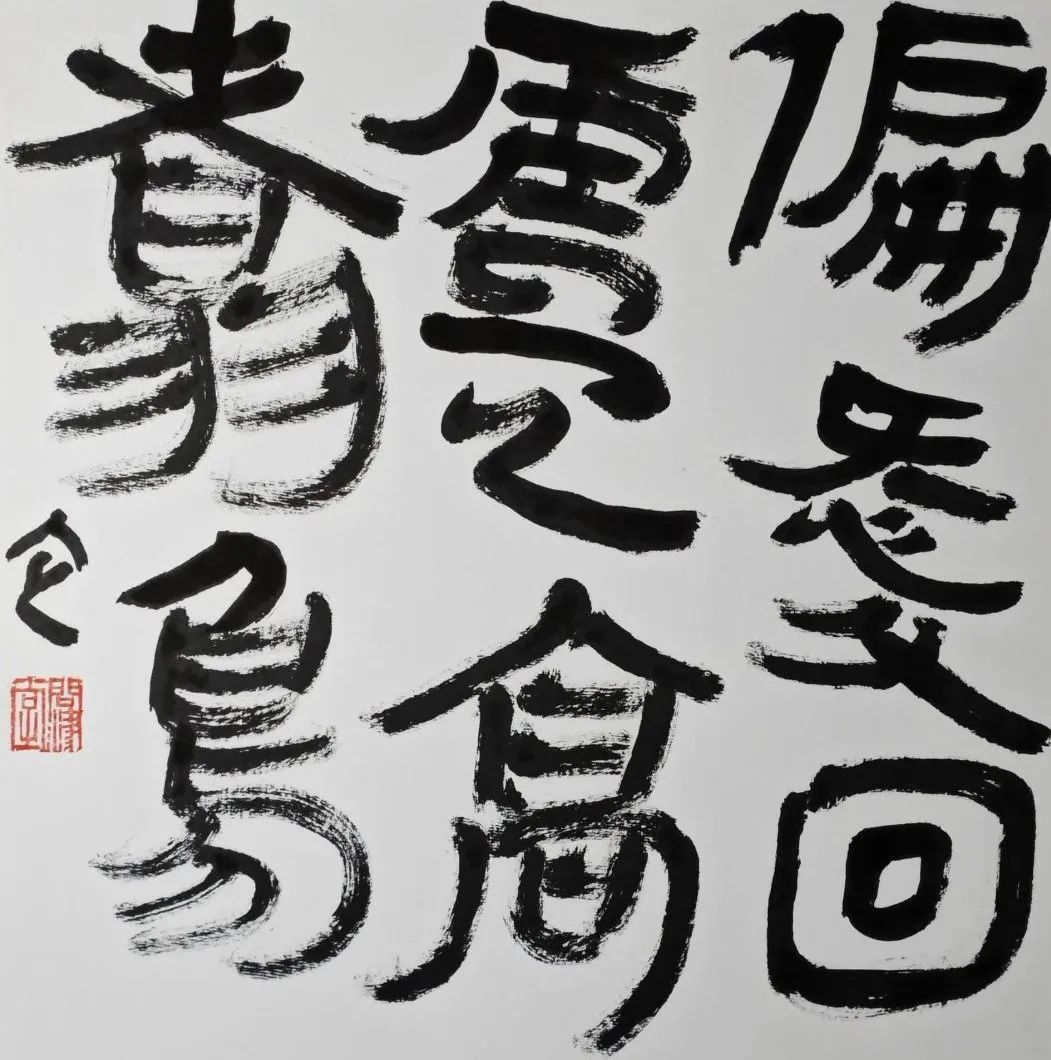

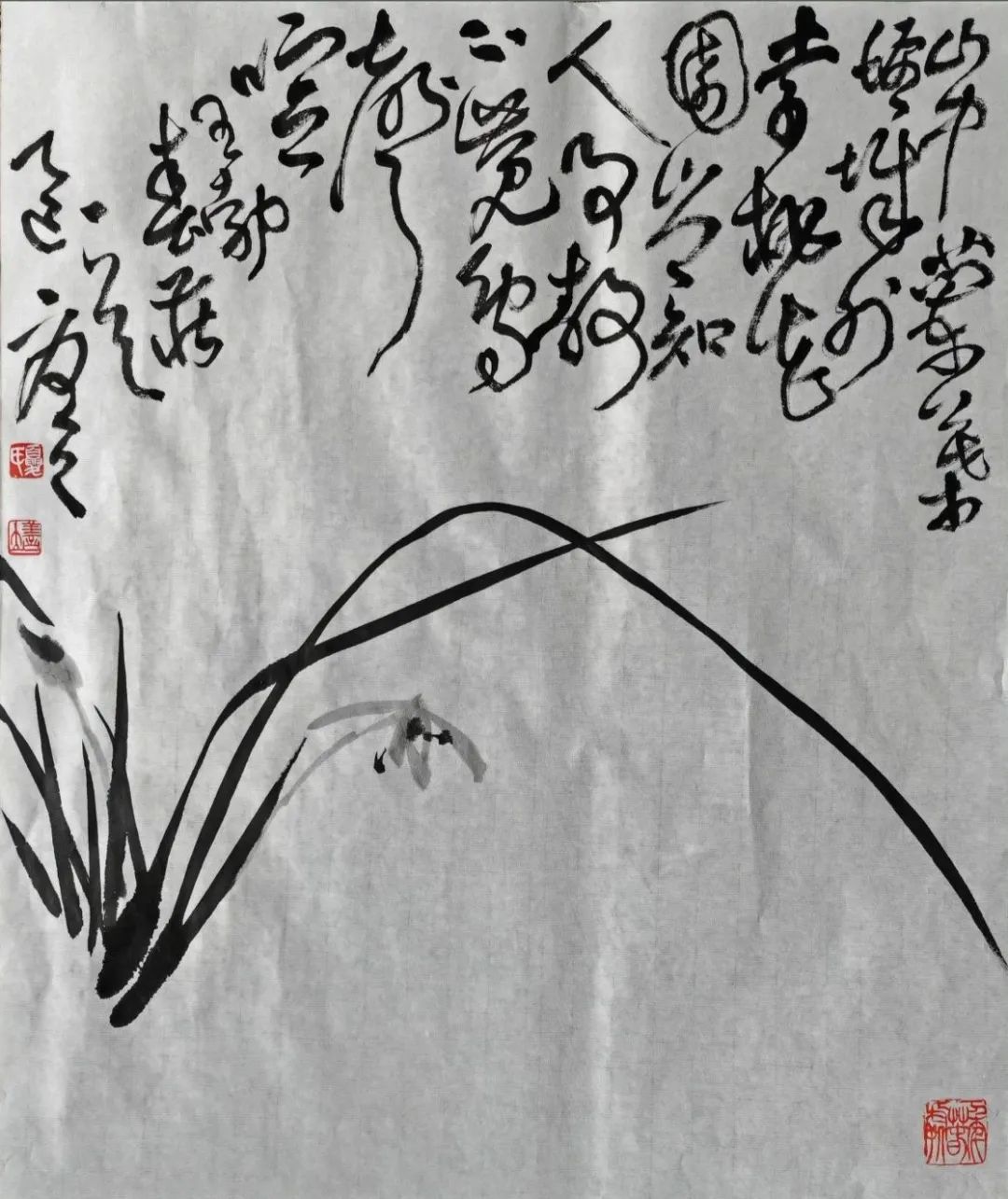

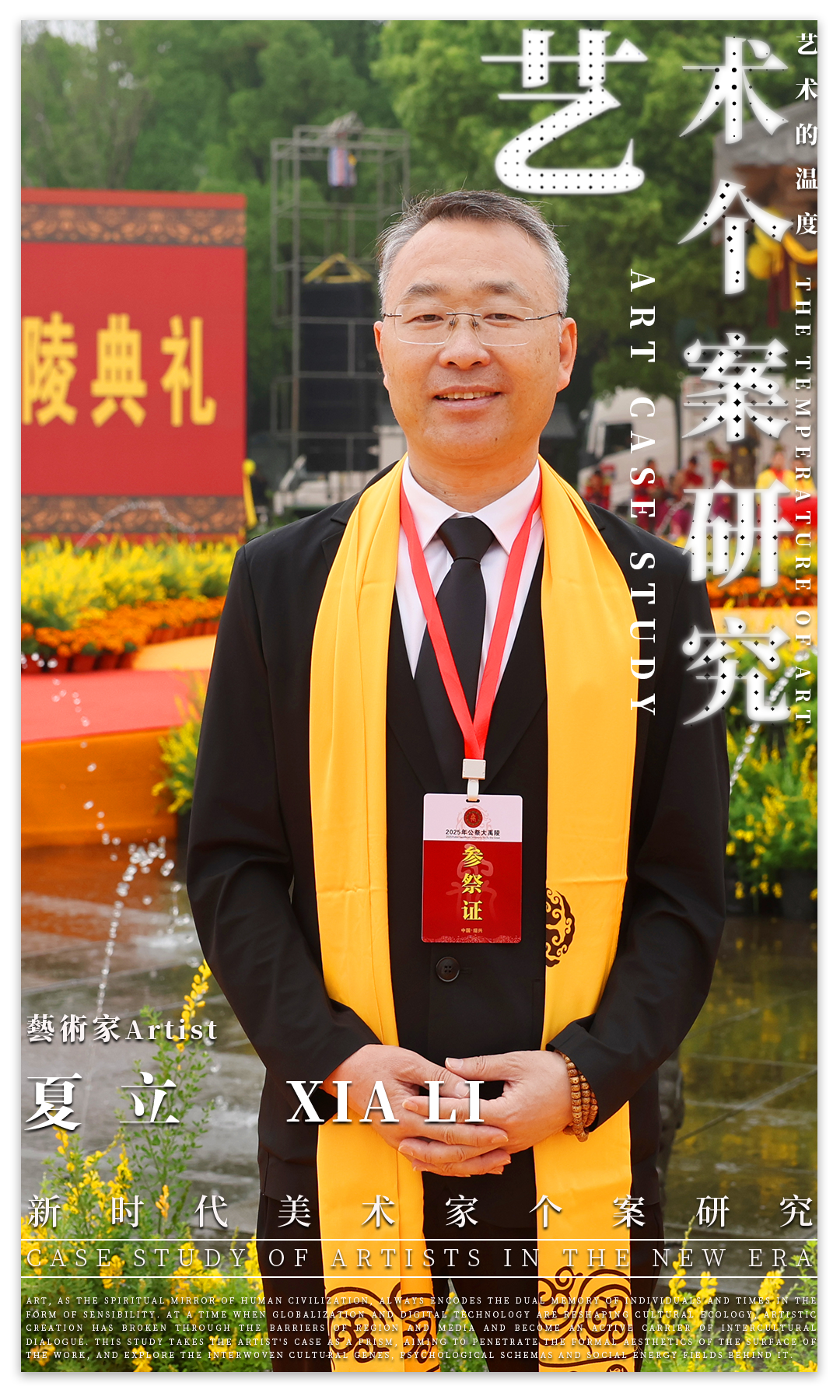

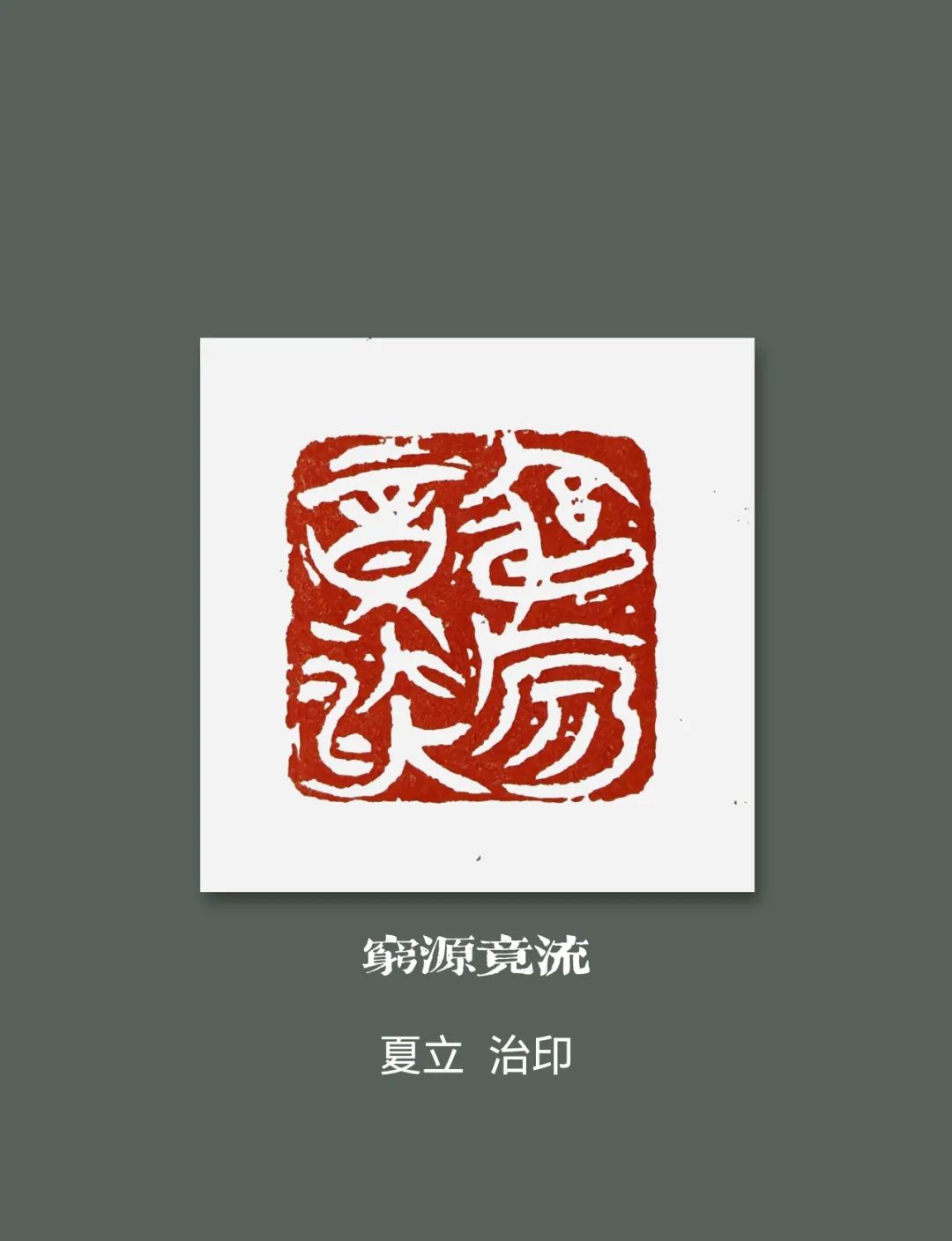

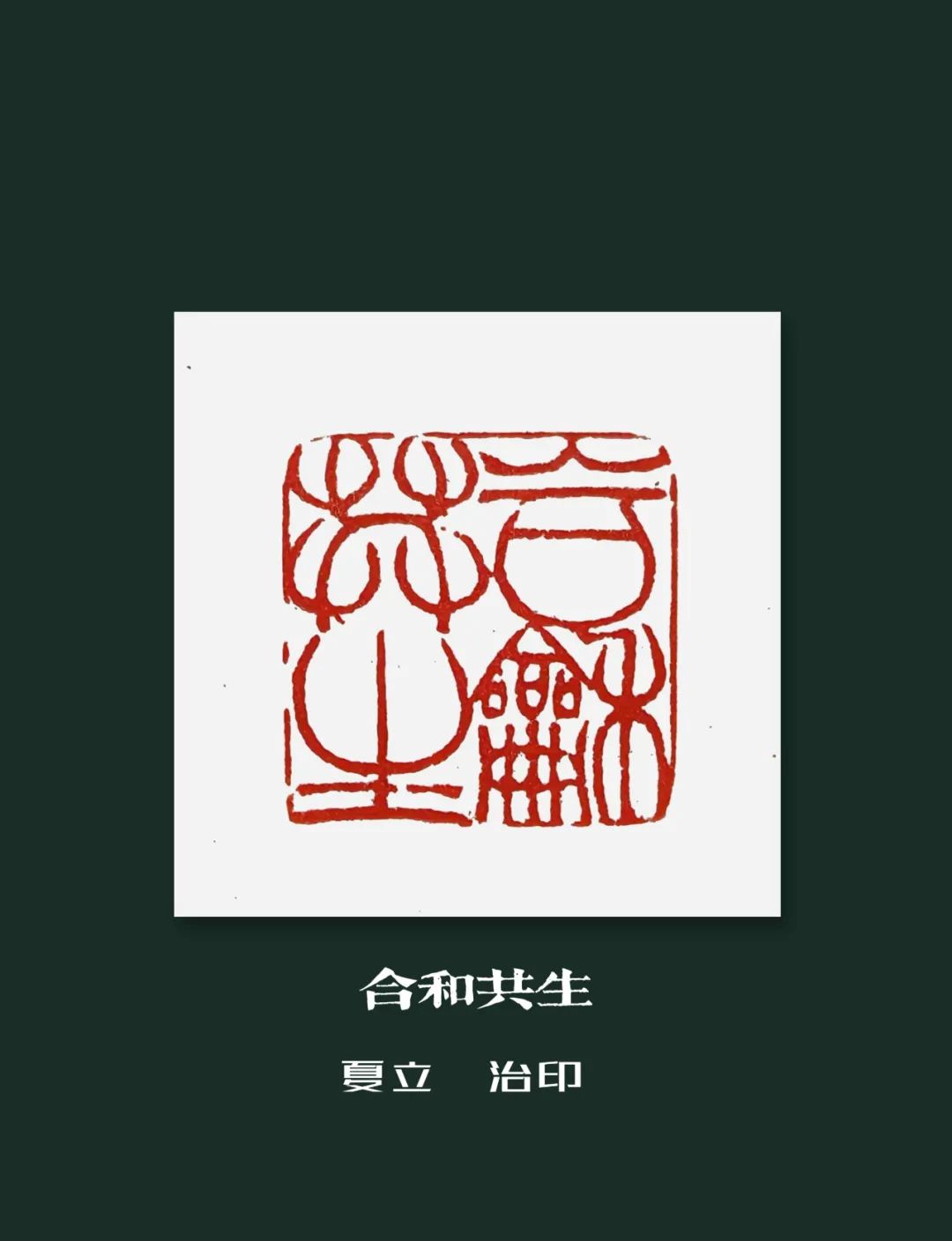

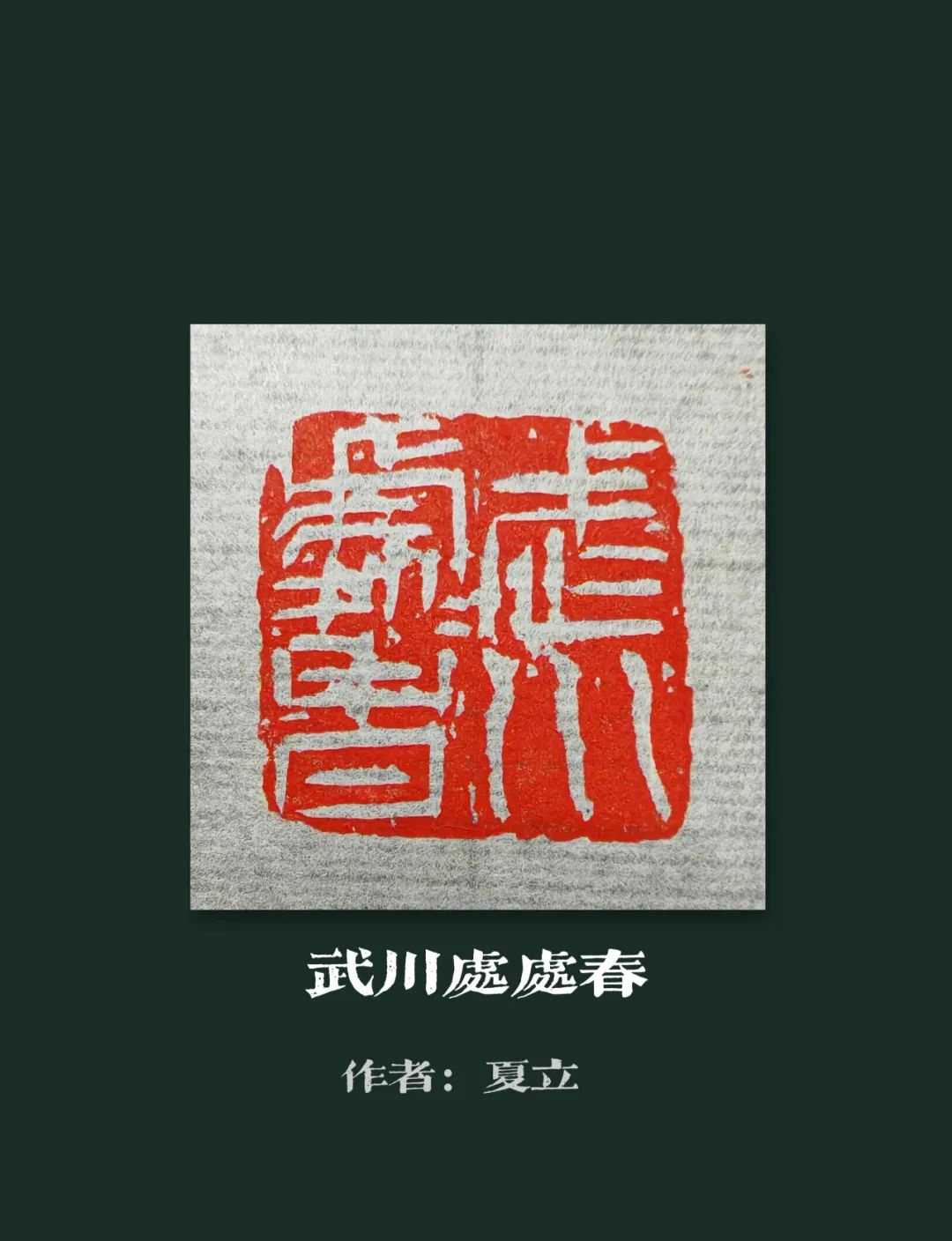

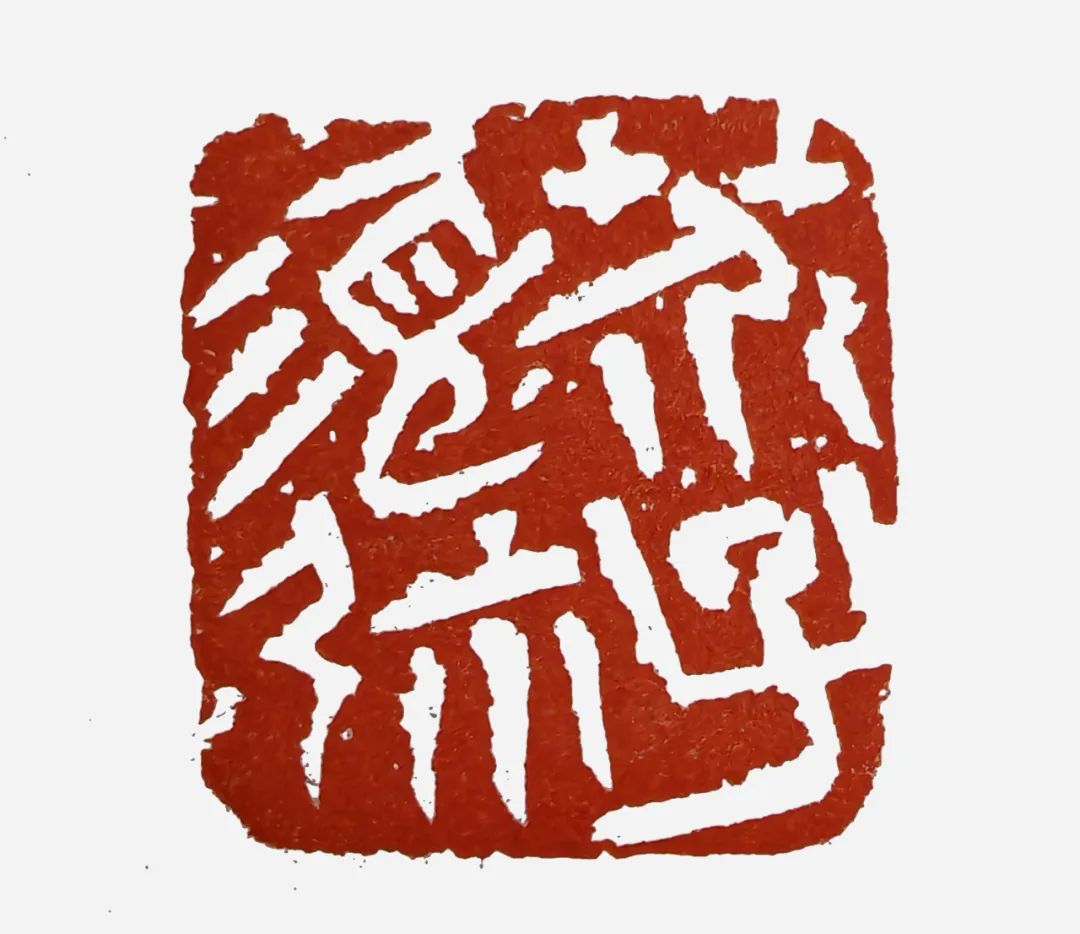

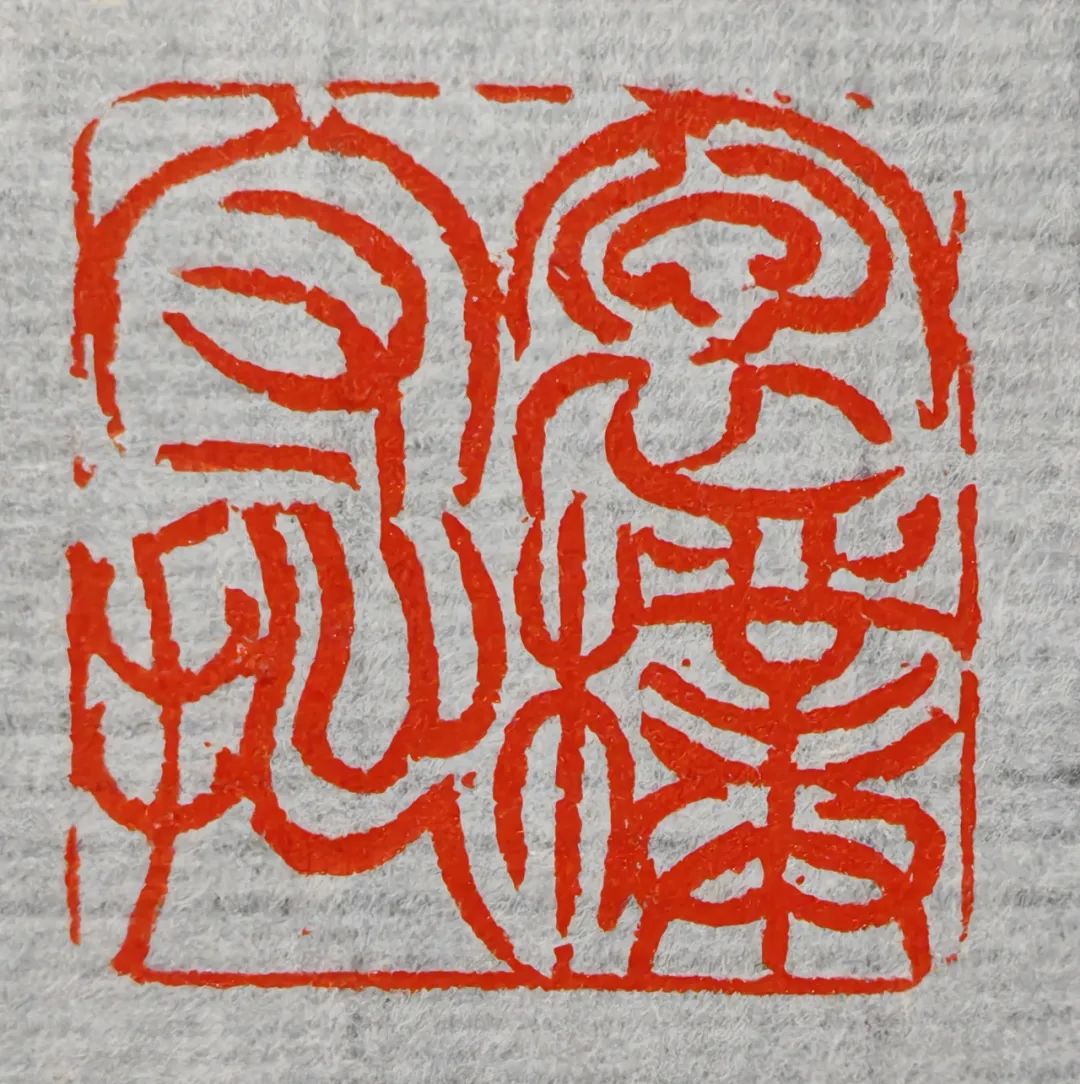

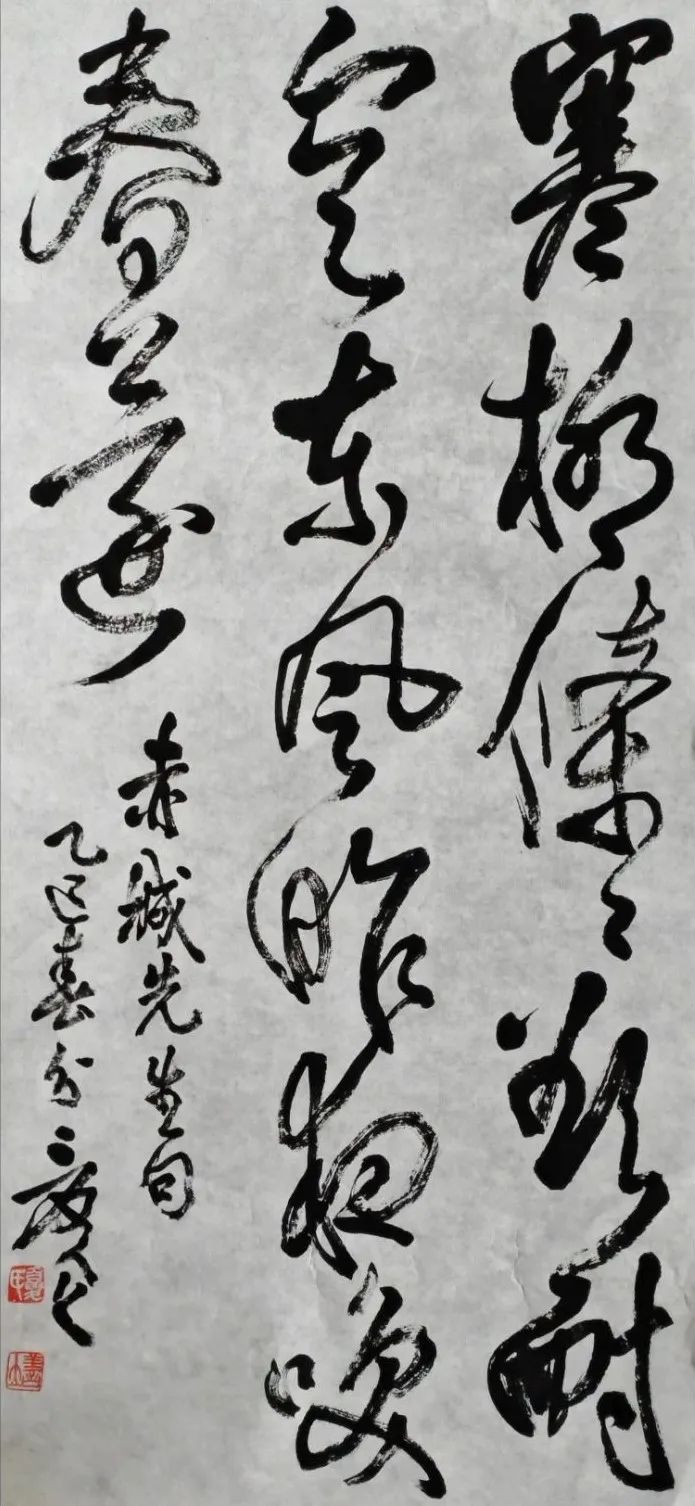

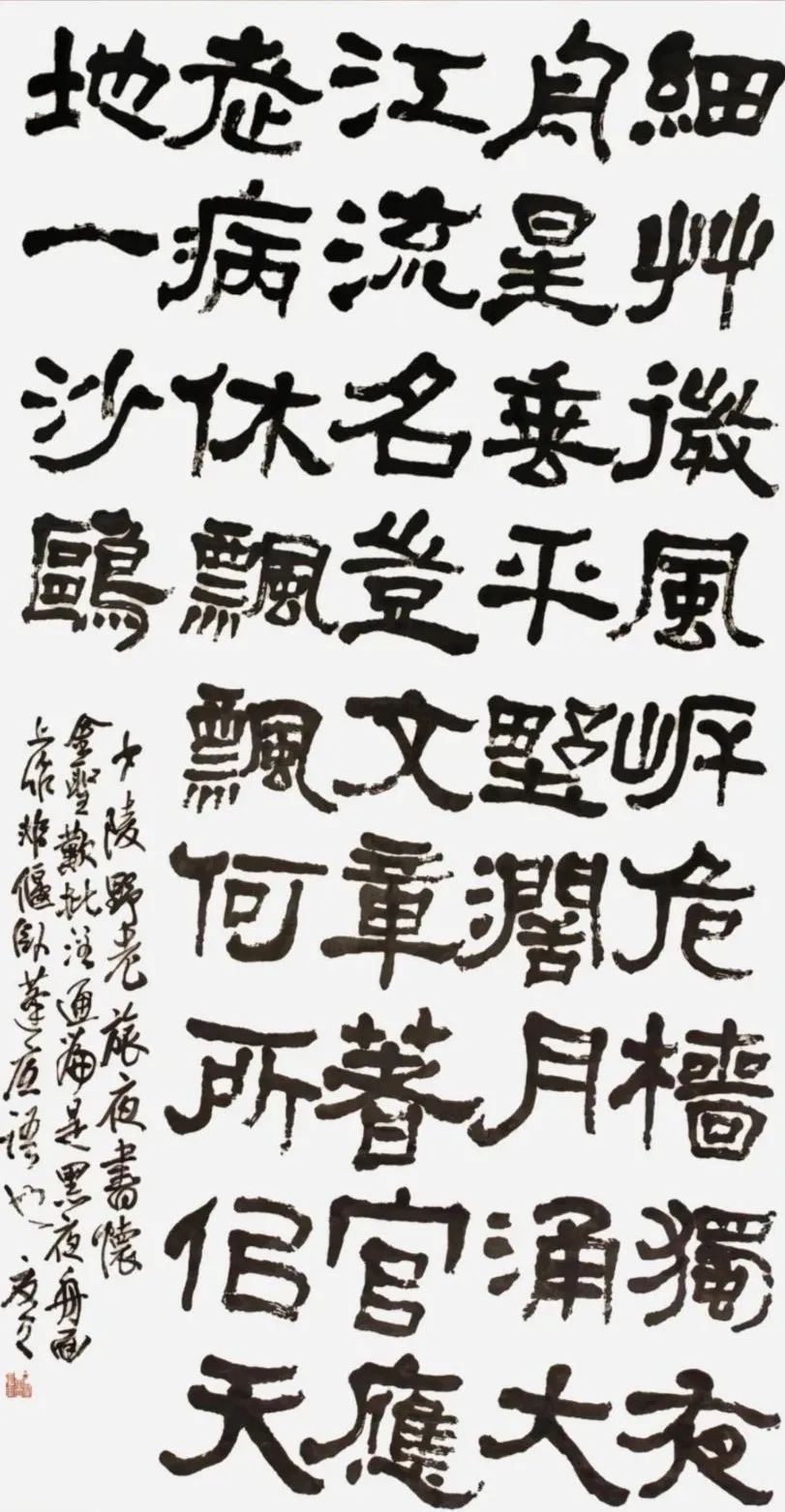

夏立,字善立,大禹后裔。别号问津、阿立、追远堂后人,斋名问津堂、问津草堂、闲云斋、嚏堂。主张书、画、印三者共修、印宗秦汉、书推晋唐、画追宋元,专心研究:朔古一脉承、三者互融生、融合拓精神、中西相传鉴四个方向。篆刻上追秦汉,尤好在秀丽处显苍劲,在流畅处见厚朴的吴昌硕印风;以及寓险绝于平正,峭拔而雄深的黄牧甫风格;刀法圆转,气象骏迈,质而不滞的让翁遗风。参悟数十年,偶有所得。

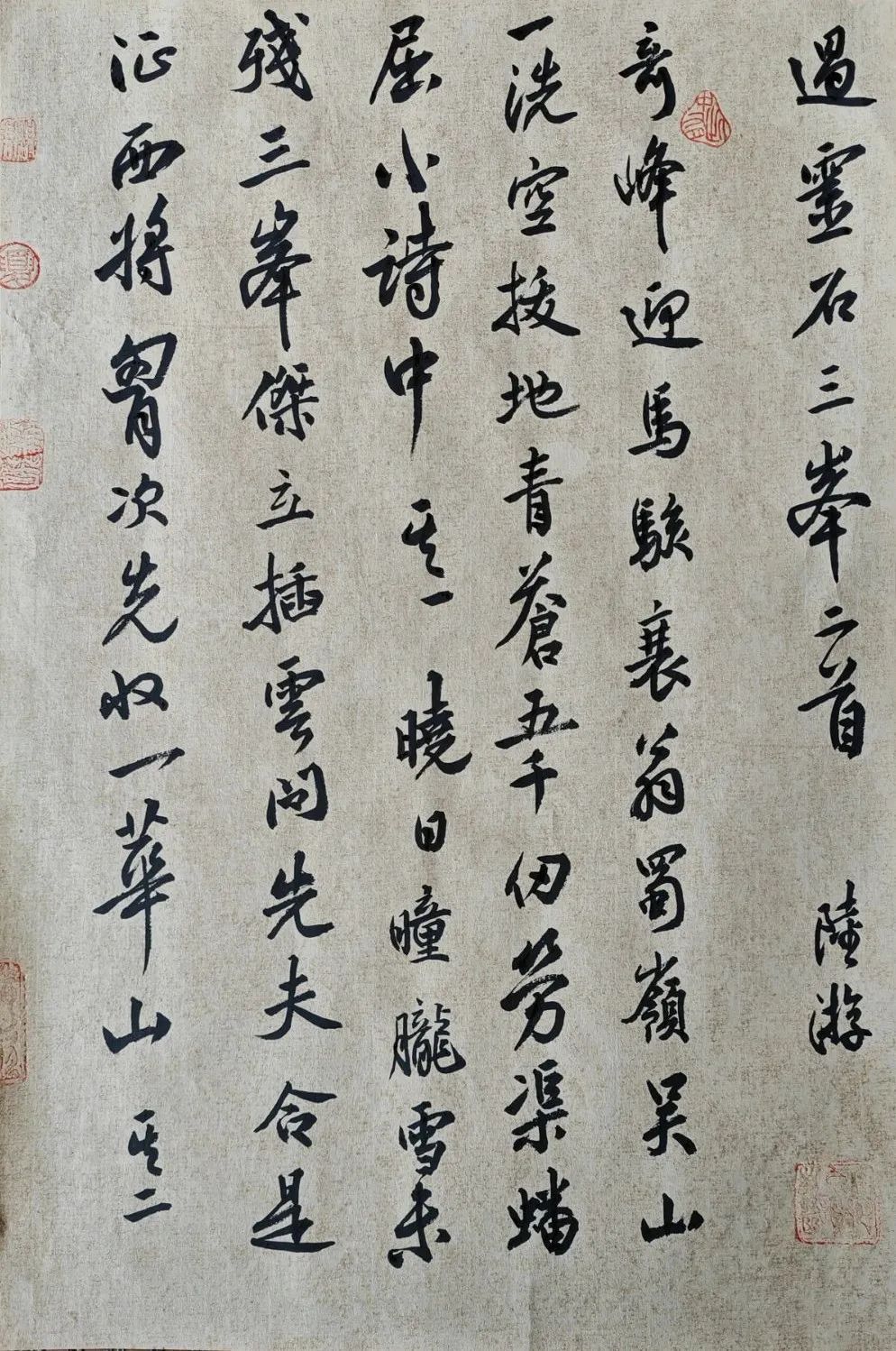

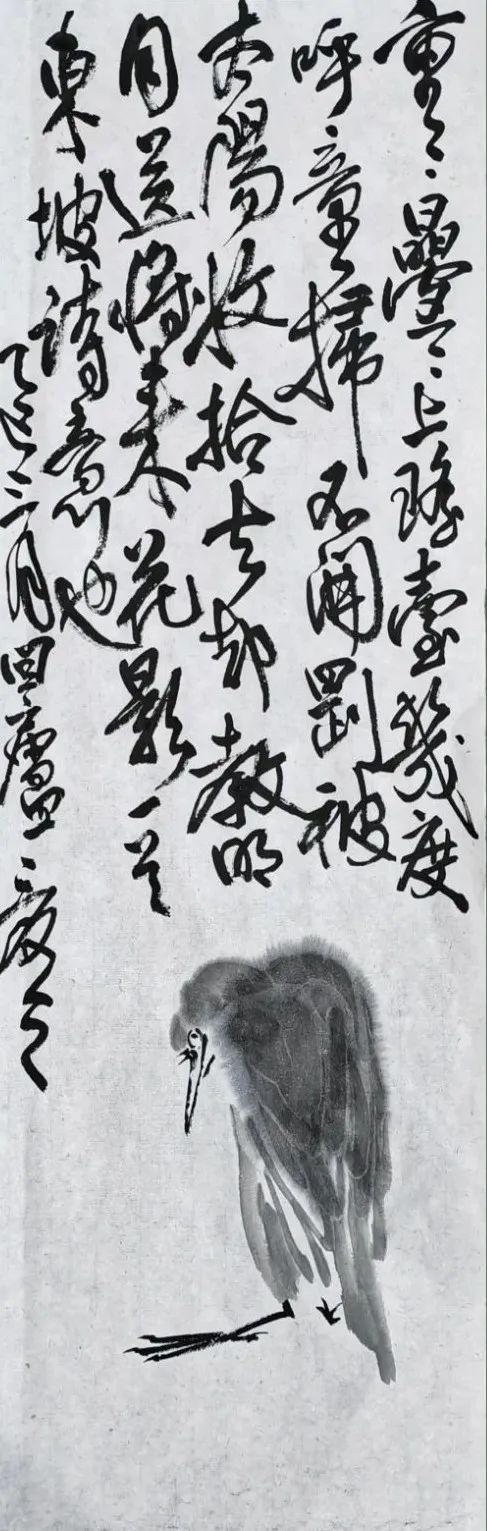

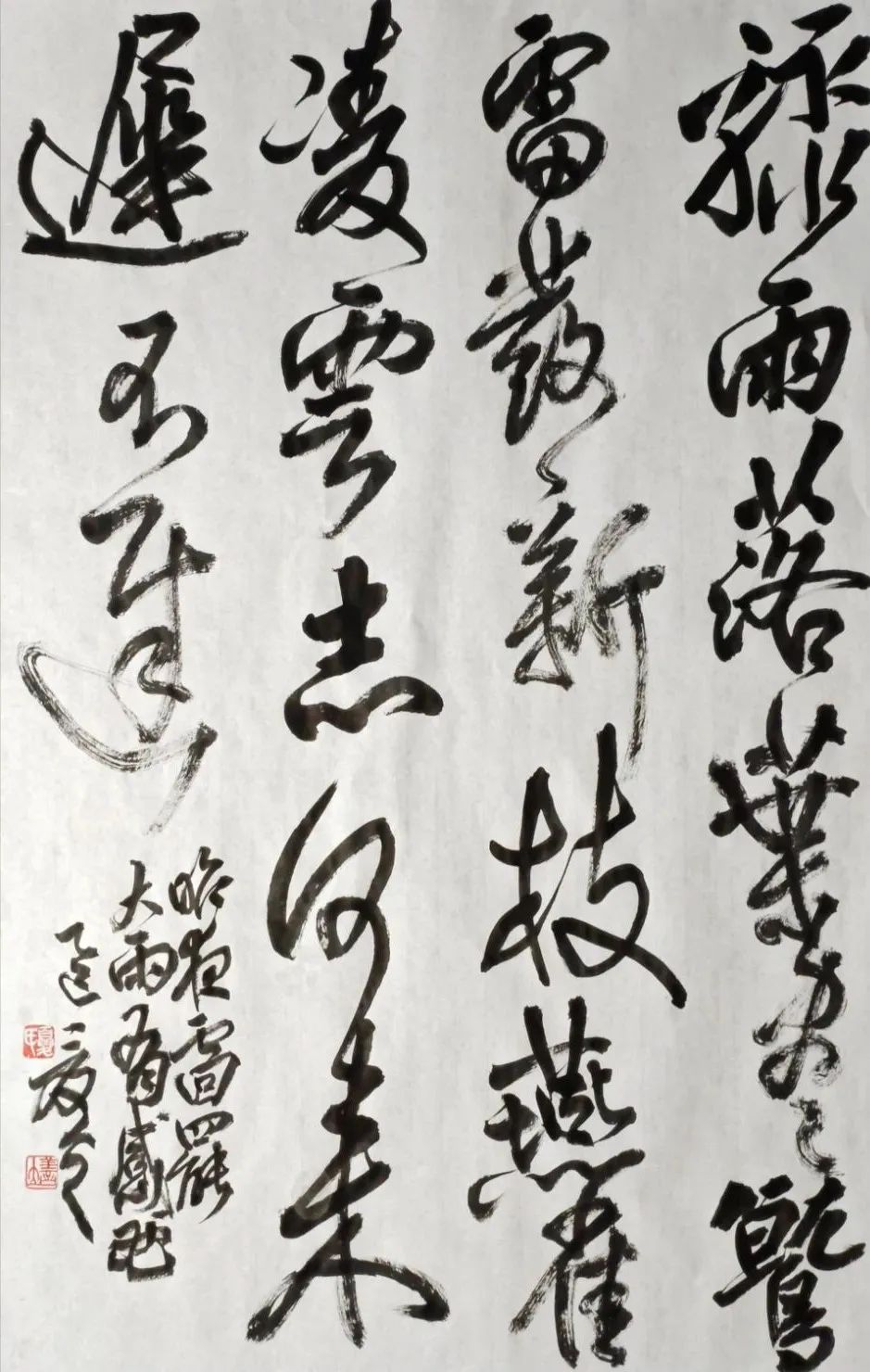

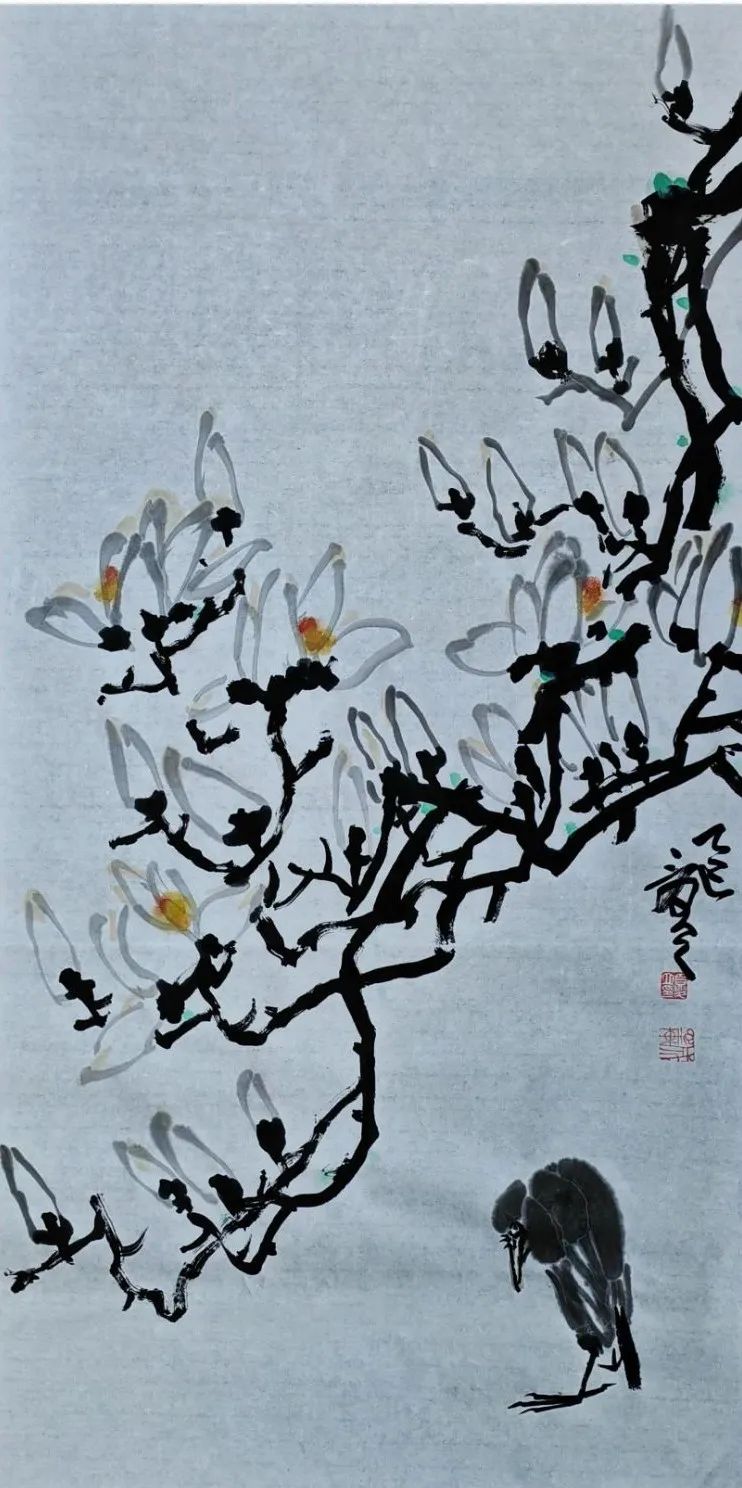

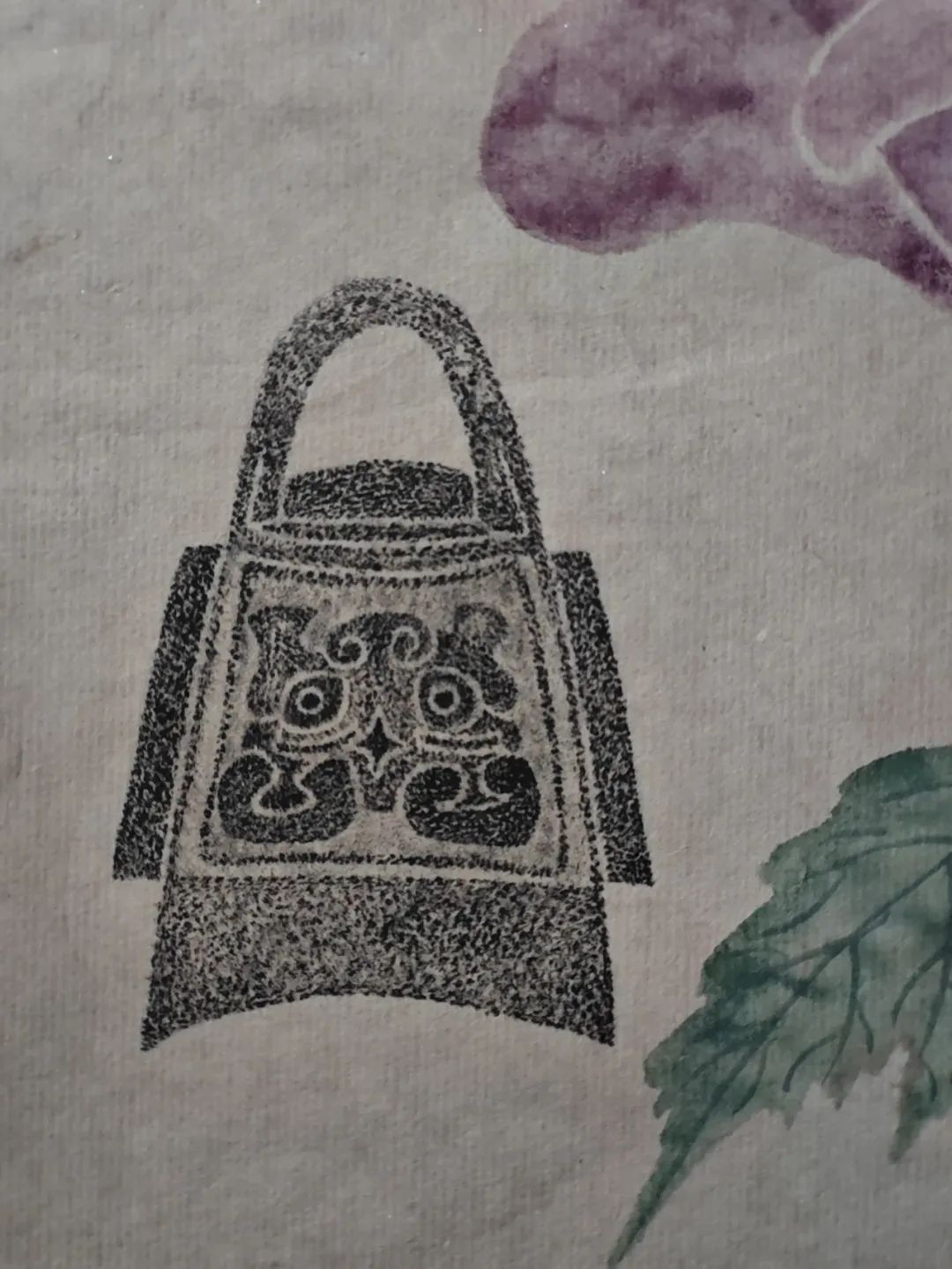

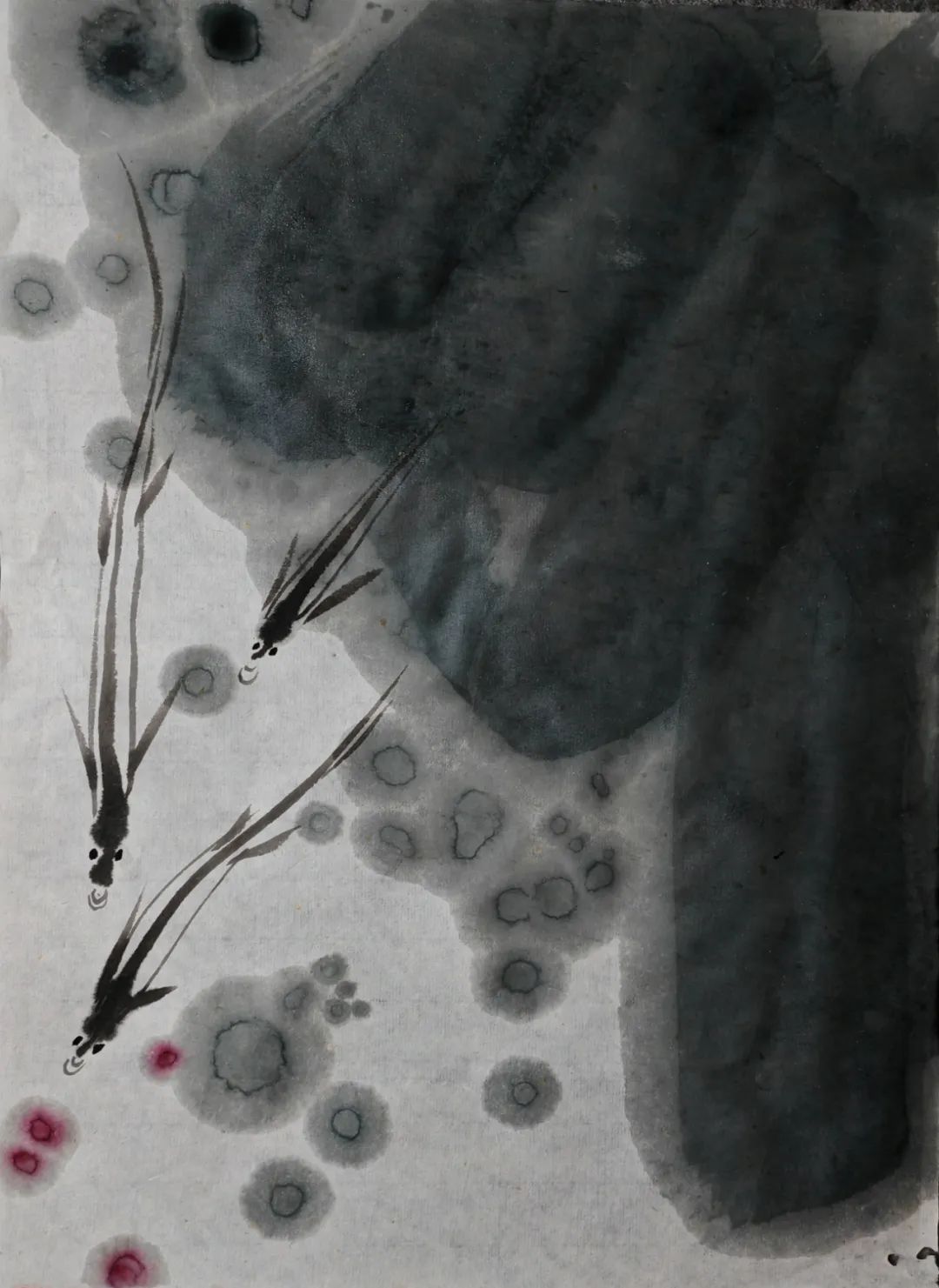

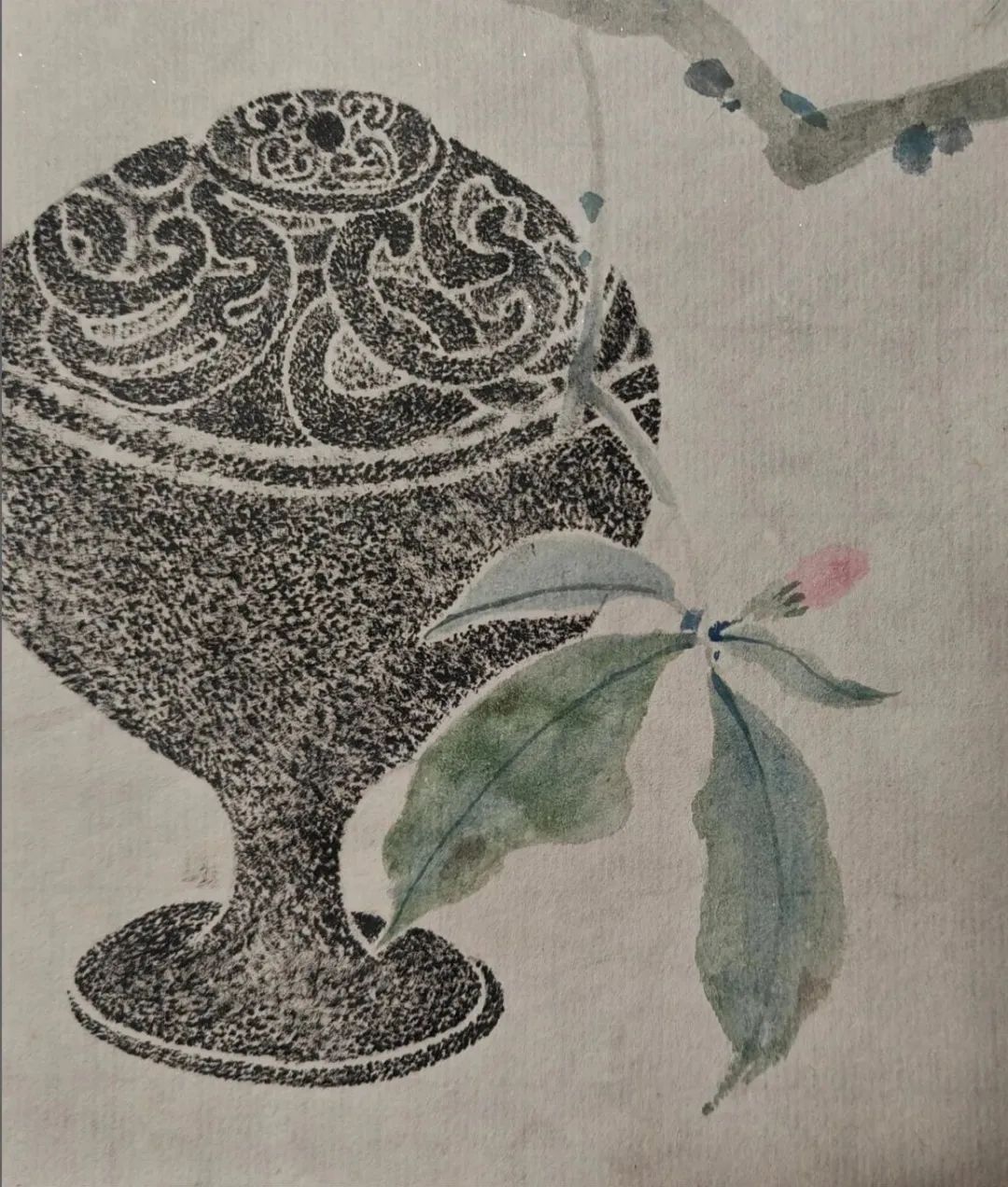

画喜写意,揣摹《芥子园画谱》取其意,喜画梅、竹、仙鹤,拟八大书画为一体,常有创悟。近年来遍访全国全形拓、颖拓名师,尤喜颖拓作画,常年浸情于钟鼎、陶瓷、碑版、古器之中,屡有颖拓新作。油画专攻意象风格,参以中国画笔意、笔趣,别具风貌。现为中国硬笔书法协会会员、浙江省书法家协会会员、浙江省美术家协会会员、浙江省书法研究会会员、浙江省油画家协会会员、浙江省中国花鸟画家协会会员、0579油画部落成员、金华市婺城区书法家协会副主席婺城印社社长;曾任金华市广告协会秘书长,金华市美术家协会五、六、七届副秘书长。

1989年师从毕民望先生(邓散木先生入室弟子)研习篆刻,为其关门弟子;从王新庭、施成铎(杜康)先生研习书法绘画;1990年参加了浙江省首届青年书法篆刻骨干培训班,得到了刘江、李伏雨、朱关田、陈振濂、骆恒光、张根源、李早、吕金柱等名家指点,受益匪浅;1992年参加工作后,曾疏于艺事。

2012年始恢复创作;先后参加了华东六省一市青年书法展暨浙江省首届青年书法篆刻展、浙江省大印展、西泠印社首届全国印社联展、纪念叶一苇先生诞辰100周年浙江省篆刻大展、浙江省第六届“陆维钊奖”中青年书法篆刻展、“吴昌硕奖”第四届浙江省篆刻大展;绘画作品先后参加了浙江省四地市写生作品展,庆祝中国人民解放军建军90周年浙江省“军魂颂”书画展、“剿灭劣五类水”浙江省美术作品展,第八届、第十届浙江省花鸟画展,纪念文同诞生一千周年“千载清风”中国当代墨竹大展、“宾虹艺术”第四届金华市美术大展学术作品奖(浙江省美术家协会)、浙江省首届传拓博古清供绘画展,2022年、2023年华人新闻界艺术创作联展(中国记者协会),2017—2023年多次被评为中华经典“印记中国”优秀指导老师。

2019年、2024年先后举办“玩味三人行作品展”,2020年举办“夏立、陈丰松中国画展”,“雅印芳埠篆刻展”等展览,作品先后被吉林省图书馆、陈介祺金石博物馆、金华市美术馆等多家机构收藏。2021年8月23日,篆刻作品“共同富裕”获得全国首个“共同富裕”美术作品国家版权登记。

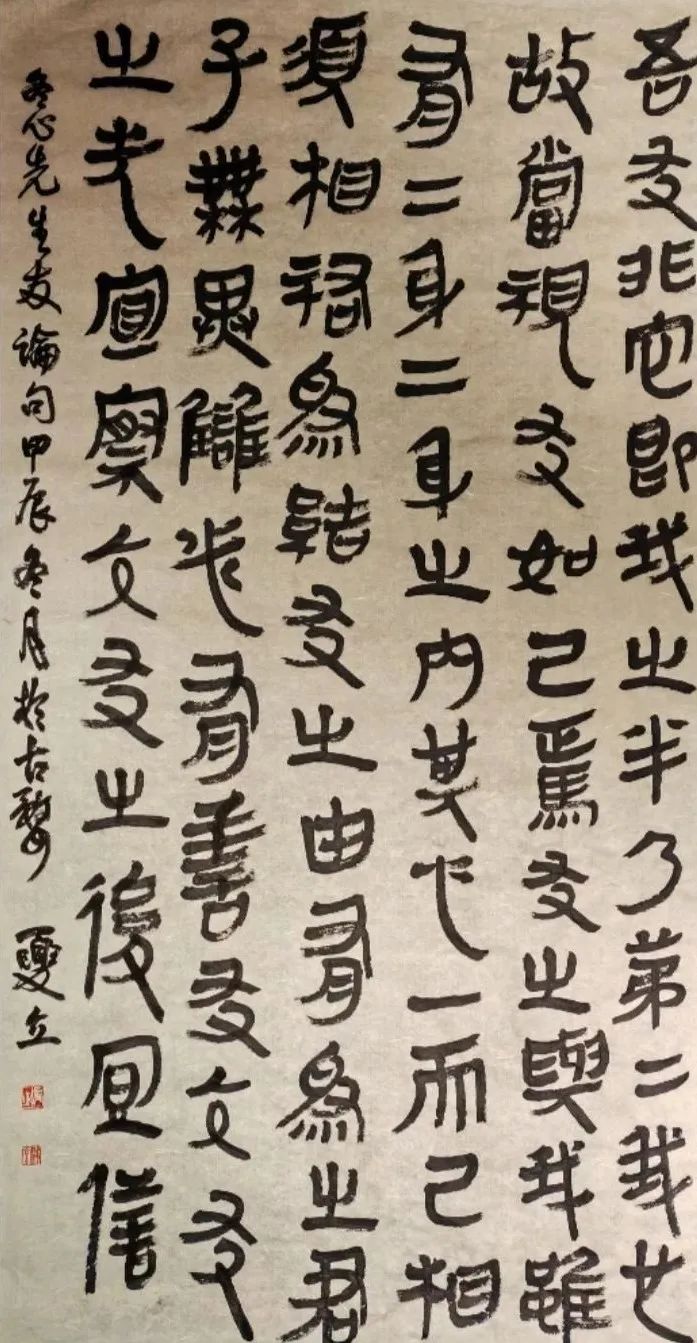

(编者按)中国上古先人们基于沟通交流,曼妙的形成了原生态的刻符文化、图腾文化,继而产生了象形文字为基础的中国汉字体系,以甲骨文化、青铜文化为过渡,为中国书法、绘画到后来的篆刻艺术奠定了道的基础。2018年以来,笔者主张书、画、印三者共修、印宗秦汉、书推晋唐、画追宋元,专心研究:朔古一脉承、三者互融生、融合拓精神、中西相传鉴四个方向。

《道德经》第四十三章“道生一,一生二,二生三,三生万物。”中国书法、中国绘画、中国篆刻,都已各自相生相辅的形成了艺术体系。如果从血缘关系来阐述的画,中国书法可以称为父亲、中国绘画为母亲,而中国篆刻艺术则堪称书画的儿子。

画届普遍认为:“书画同源”的观点最早由赵孟頫提出。赵孟頫,南宋晚期至元朝初期官员、书法家、画家、诗人。赵孟頫倡导师法古人,强调“书画同源“。其绘画、书法和画学思想对后代影响深远。

其实早在唐代,张彦远《历代名画记·叙画之源流》中就提出了:“书画同体而未分”的观点,首次提出了“书画同体、用笔同法”。之后,元代赵孟頫在《枯木竹石》的提拔中说:“石如飞白木如籒,写竹还应八法通,若还有人能会此,须知书画本来同。”,进一步阐述了“书画同源”的观点;近代画家黄宾虹在《古画微》中也曾提出:“书画同源,贵在笔法,士夫隶体,有殊工。”以上谈到了书画的产生源头及绘画与书法笔法之间的联系,但书法之中的结字、布白空间、章法及墨法和绘画之间未尝没有相通之处,这些书法之中的重要组成要素与绘画之前的联系正是我要叙述的重点。

如果书画同源的体系成立,那书画篆刻共修的课题更是需要我们当今书画篆刻家们需要重新审视的。

首先,中国的绘画史可上溯至原始社会的新石器时代,距今约七千年的历史。最初是画在陶器、地面和岩壁上的一些象形符号。不过,这些符号将进化成两种不同的艺术体系—文字和绘画,即“书画同源”。尽管绘画可以记事,但形式不统一,因为每人所画图案都不一样,这样一来识记就十分困难了困难。为解决这种问题,人们只好将绘画逐渐简化变成统一的表意、表音符号,如仓颌造字。实际上,汉字中的象形、形声等造字法,就是源于绘画。自此,绘画和文字正式分离,最终演变成为两门独特的艺术。绘画渐渐发展到画在墙壁、绢和纸上,使用的基本工具也由毛笔和墨代替天然矿物质颜料。

其次,中国书法“起于用笔,基于结字,成于章法,美于气韵”。其产生一方面由于特殊的表现对象-—汉字;另一方面则是由于独特的书写工具-—毛笔。但是,作为一种“审美的、创造性的意识形态和生产形态” ,书法艺术的形成与发展必然与特定历史条件下的物质条件、典章制度、精神生活发生联系。而绘画艺术的形成亦是如此。

而作为书法艺术上的奇葩——篆刻艺术,更是得益于“书画双亲”的嫡血,以返朴的形式复归于婴儿;用上古刻划的手段再现一种行为艺术,它集镌刻、书法、绘画、考古等为一体,脱胎于书法、绘画而形成了独特的门类艺术。如果说书画是用镌刻起步,得到纸墨而飞升,那篆刻艺术则肩负着“书画双亲”的重任,探古今用,用镌刻回归本源。

从中国书画篆刻史中,书画篆刻集于一身的大家比比皆是,而成就也是最高的,这里就不一一列举阐述了。“不是一家人,不进一家门”正是基于这样的出发点,30年来,我坚持做的就是一件事情——做书画篆刻共修的苦行僧。作为苦行僧当然是缓慢的、长久的、苦累的。也是褒贬相参,说法云云;如何书画笔法互通、章法共融?如何将篆刻刀法产生厚重的金石气运用到书画中?都需要沉下心来、耐住寂寞,方能戒定慧;相信,每个人都能找到自己的入脚点,并滋养出自己的艺术气息。

钟明善先生就认为:“中国书法艺术是中华传统文化思想最凝练的物化形态。”因此,中华文化是中国书画篆刻得以形成的深层原因,是中国书画篆刻发展的营养土壤和生存环境,更是中国书画篆刻最深层的表现对象。而在文化中最稳定的就是文化思想,所以作为中国书画篆刻艺术重要基础的笔法、章法、刀法等均有较强的同源性、融通性、互补性也可以这样理解。

——夏立

(2022年10月于问津草堂)