艺术个案研究 | 凸寿:“呼象动神”

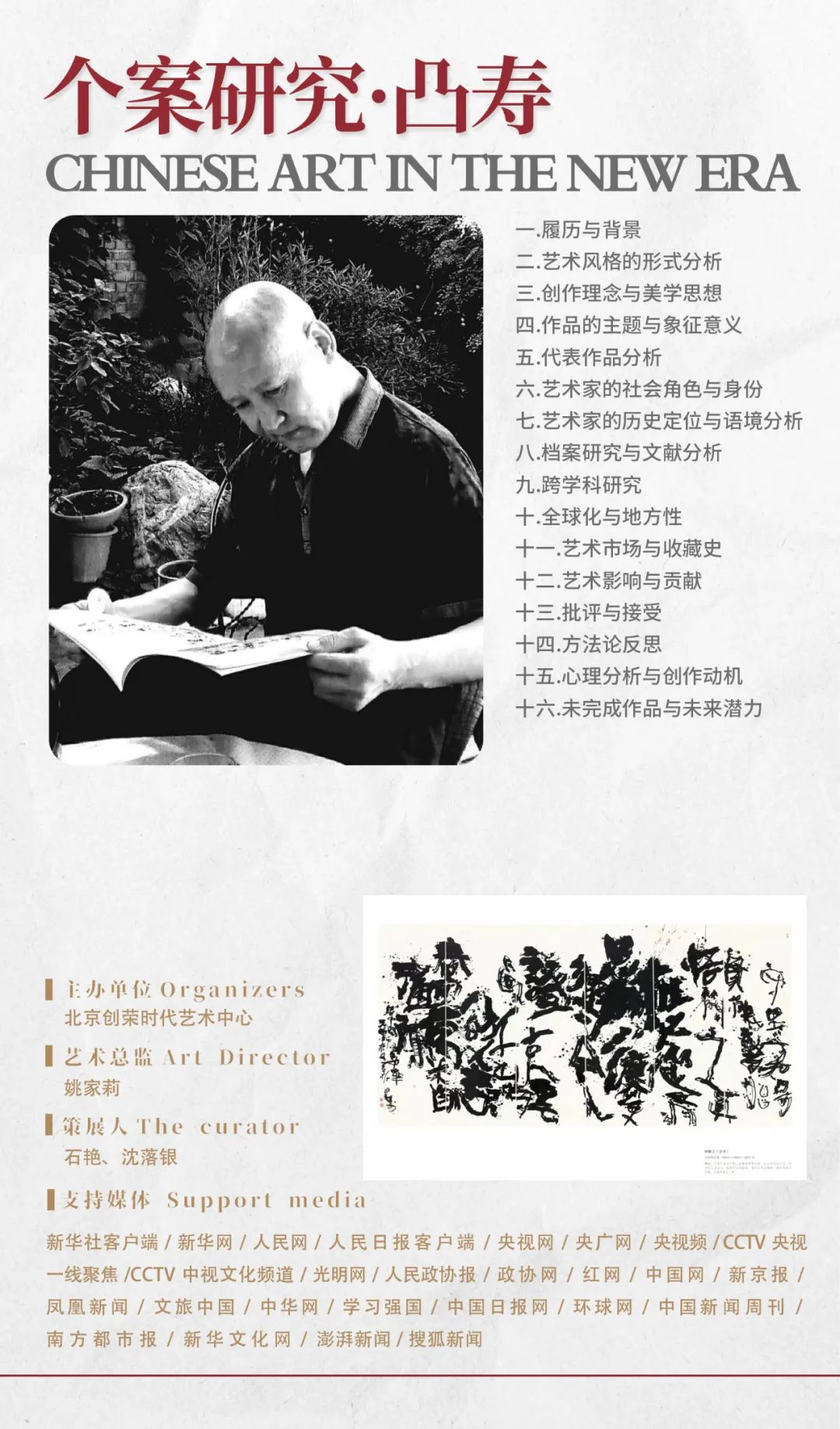

艺术,作为人类文明的精神镜像,始终以感性形式编码着个体与时代的双重记忆。在全球化与数字技术重塑文化生态的当下,艺术创作已突破地域与媒介的藩篱,成为跨文化对话的活性载体。本研究以艺术家个案为棱镜,旨在穿透作品表层的形式美学,探求其背后交织的文化基因、心理图式与社会能量场。

传统艺术史研究常受限于风格演进线性叙事或天才论范式,易将艺术家简化为艺术运动的时间注脚。本课题则尝试构建“微观—中观—宏观”的三维研究模型:通过视觉符号的考古学解构(微观),还原个体创作系统的生成密码;借助跨地域艺术家社群的比较研究(中观),定位个案在文化迁徙中的坐标位移;最终连接后殖民理论、媒介生态学等视角(宏观),揭示艺术实践如何作为社会变革的隐形推手。方法论上,除图像志分析与档案梳理外,更引入数字人文工具进行创作母题的语义网络建模,并采用参与式民族志深入艺术家工作室,捕捉未被文本化的创作现场逻辑。

此研究的学术价值不仅在于填补某艺术家系统性研究的空白,更试图回应当代艺术研究的范式危机——当NFT艺术颠覆物质性、AI创作挑战作者主体性时,个案研究如何超越传记式书写,成为解码文化转型的密匙?我们期待这项研究能为艺术社会学提供新的分析单元,同时启示文化机构构建更具生态性的艺术评价体系。

全文将以“创作语言的重构—文化身份的协商—社会介入的路径”为线索,在流动的现代性语境中,展开一场关于艺术主体性如何在不同权力场域中自我重塑的思想实验。这既是对个体艺术生命的深度凝视,亦是对艺术何为的当代诘问。

凸寿:本名张广明,甘肃会宁人,现居南京,自由艺术家。

一、书法风格与艺术特色

1.取法高古,融合多元传统

凸寿的书写艺术根植于传统,广泛汲取秦篆汉隶、魏碑墓志、章草汉简及敦煌遗书的精髓,同时融入民间书体的野逸与自由。他的作品既非单纯帖学的秀逸冲淡,也非碑学的浑厚苍莽,而是在“广综博览”中形成独特的艺术语言,呈现出“高古、邈远、苍凉”的美学特质。

2.强调自然与创新

凸寿主张书写创作应“宁可违背规矩,不可违背自然”,认为艺术的核心在于“心象与心性的偶合”。他批评机械临摹的局限,提倡临摹需与原作者“同呼吸而共游心”,最终目标是“塑造一个相对完整的自己”。其作品常打破传统章法,通过“奇险欲平,拙朴天真”的笔触,展现对形式美的重构。

3.抽象性与精神性并重

他认为书法不仅是文字的实用表达,更是艺术家心灵大美的集中体现。其作品强调“情不入书不感人”,通过线条的虚实变化与墨色的枯润对比,传递出强烈的个人情感与哲学思考。

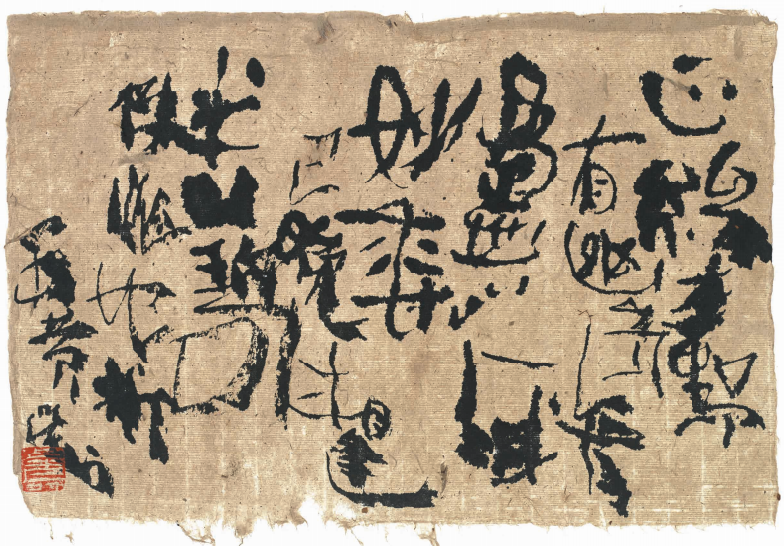

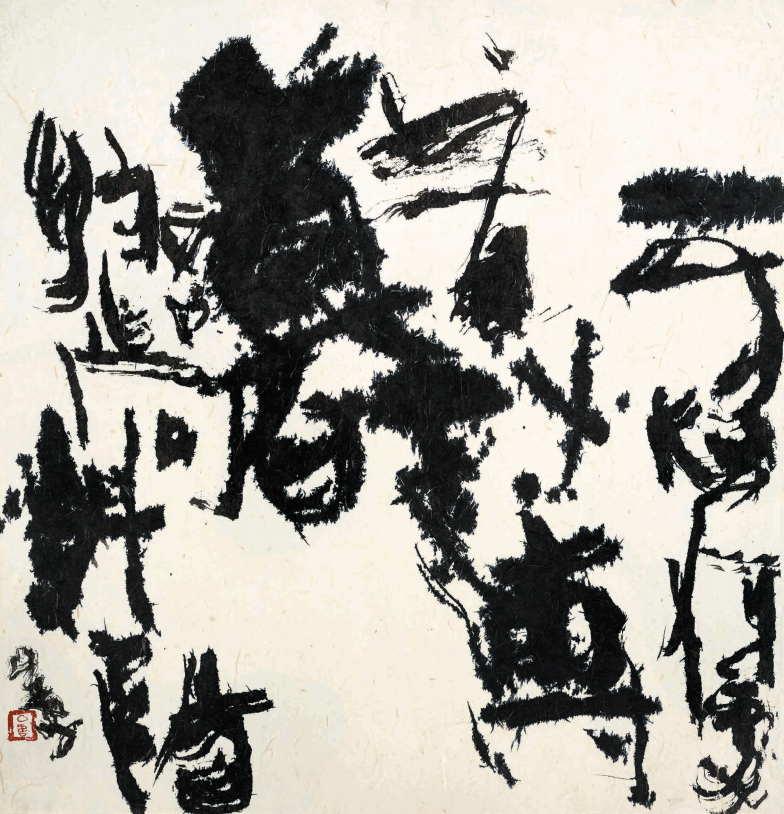

畅当《登鹳雀楼》西河麻纸水墨 30cm×45cm 2020 年

畅当《登鹳雀楼》西河麻纸水墨 30cm×45cm 2020 年

杨万里《野菊》节选 西河麻纸水墨 30cm×45cm 2021 年

杨万里《野菊》节选 西河麻纸水墨 30cm×45cm 2021 年

二、艺术理念与创作观

1.反媚俗与反功利

凸寿直言艺术不应沦为“从众的商品”或“复制的技术品”,批评当代艺术界对“丑美”与“雅美”的误读,认为真正的艺术需摒弃浮华技巧与权势依附。他讽刺“展览体”的千篇一律,强调艺术家的独立精神与思想自由。

2.传统与现代的辩证融合

他既迷恋传统经典(如碑版、简帛书),又关注前卫艺术动向,试图将二者融合以构建“有我而强大丰富的艺术系统”。这种“破而立”的创作态度,使其作品在传统根基上呈现出实验性与当代性。

3.对书写艺术本质的哲学思考

凸寿的艺术实践实为对“书法”概念的现代性解构。他主张以“书写艺术”替代传统“书法”定义,以此强调艺术从“书他人之法”到“成一人之功”的蜕变,其核心思想可凝练为:

书写即破法:从“书法”到“书写艺术”的本体论转向

传统“书法”强调对经典法帖的临摹与传承(“书他人之法”),而凸寿的“书写艺术”则追求“融众家之长成一人之功”——通过解构碑帖、简帛、敦煌遗书的技法符号,将其转化为“线质化万象”的个性化语言。这种书写不再依附于“法”的规训,而是以“幻化”为路径,使线条成为“心性与造化对话”的媒介。

从“写汉字”到“写生命”

他认为传统书法过度拘泥于汉字实用功能,而“书写艺术”应回归线条的本体价值:作品中“荒诞不经的野性意象”与“苍茫渺远的寂寥感”,实为剥离文字表意性后,对个体生命体验的纯粹表达。

古法即燃料:书写艺术的方法论革新

“以古铸我”而非“以古范我”凸寿虽深研秦汉篆籀、魏碑章草,却拒绝成为“传统的复刻机”。他将古法视为“构建笔墨形质的基础材料”(如篆籀的遒健、汉简的率真),通过“抽、推、拉”的线质运动,将其熔铸为“豪野之气贯雅韵”的个体风格。这一过程恰似“五味杂陈而温火慢炖”,最终达成碑帖、古今、雅俗的“齐物”式和解。

技术的隐形与心性的显化

他提出“宁可违背规矩,不可违背自然”,批评机械临摹导致“神性魂灵的死壳”。其书写中“斧痕尽褪”的随意状态,实为将技法内化为“心手双畅”的本能,使创作成为“不择地而出的方斛源泉”(苏轼语),最终指向“道法自然”的终极自由。

书写即终极诘问:艺术的文化使命

对“书法家”身份的消解

凸寿拒绝成为“书法之家”,其“书写艺术”的本质是“抒写我心”的生命语言。他将创作喻为“带着镣铐的舞动”,镣铐是传统法度,舞动则是“穿越秦汉,漫步云端”的浪漫突围——既需敬畏历史,更需以个体情怀激活传统的当代意义。

为传统续脉,为当代开方

他通过“碑帖交融”“五色六彩”的笔墨实验,重构书写的文化基因:作品中“大疏大密”的章法是对道家“虚空生白”的呼应,“焦枯能润”的墨色则暗喻“枯木逢春”的生命哲思。这种书写既是向古典的致敬,亦是对现代人精神荒原的诘问与疗愈。

书写艺术的“破界”意义

凸寿的“书写艺术”概念,本质上是一场“以个体重构传统”的文化行动:它打破“书法”对法度与实用性的执念,将书写升华为“灵魂对天地的反问”。这种艺术不再追求“雅俗共赏”,而是以“蓬头垢面的野性”与“绝尘出世的苍凉”,逼迫观者直面两个终极命题——传统如何活着?个体如何自由?其答案或许藏于他笔下那条“抽推拉”的线中:它从敦煌的残卷里抽离,向秦汉的星野推涌,最终拉伸出属于这个时代的、未被命名的美学星空。

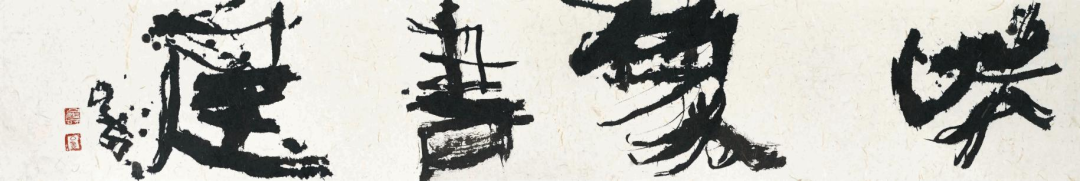

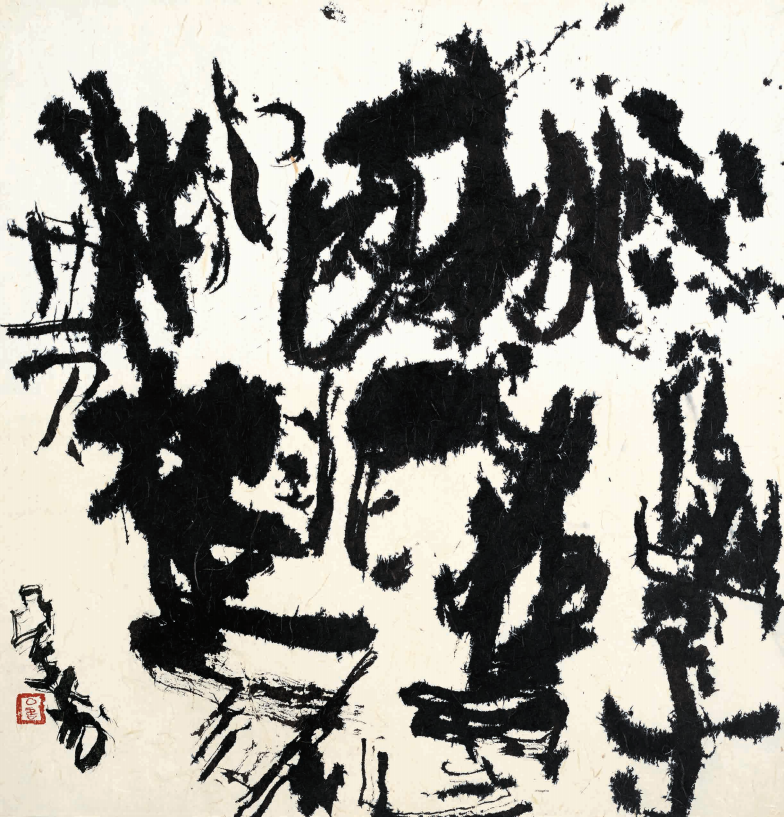

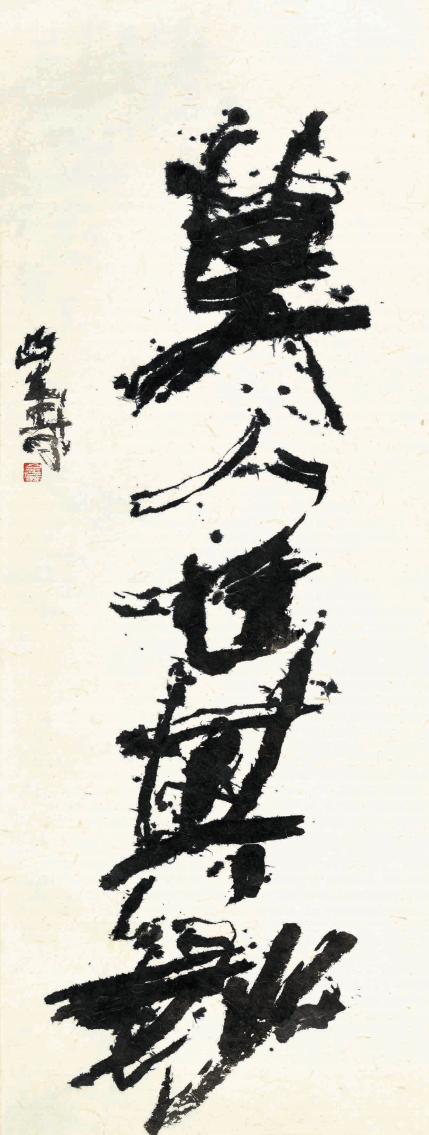

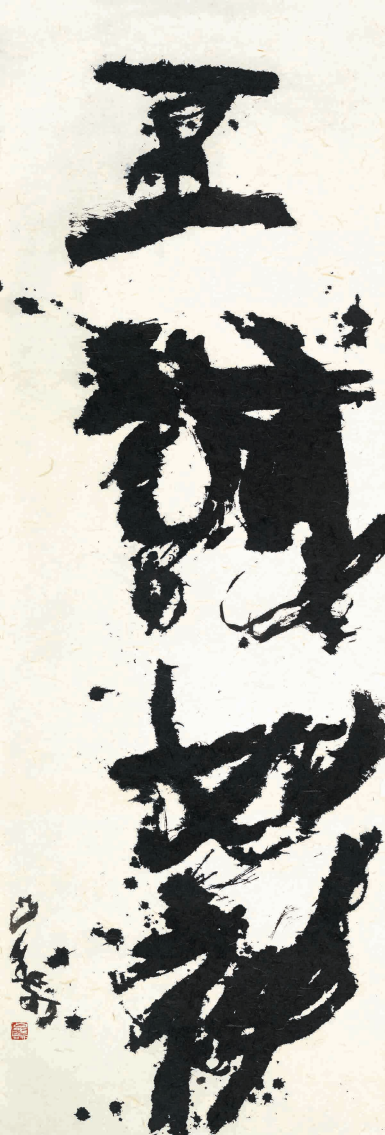

柳 西河麻纸水墨 45cm×30cm 2022 年

柳 西河麻纸水墨 45cm×30cm 2022 年

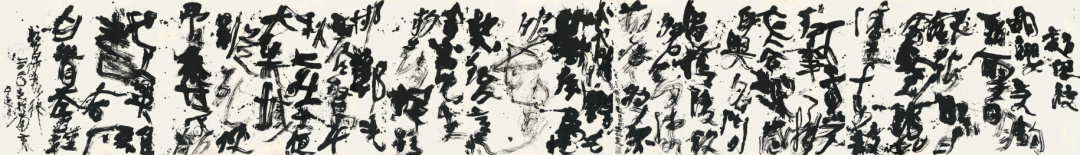

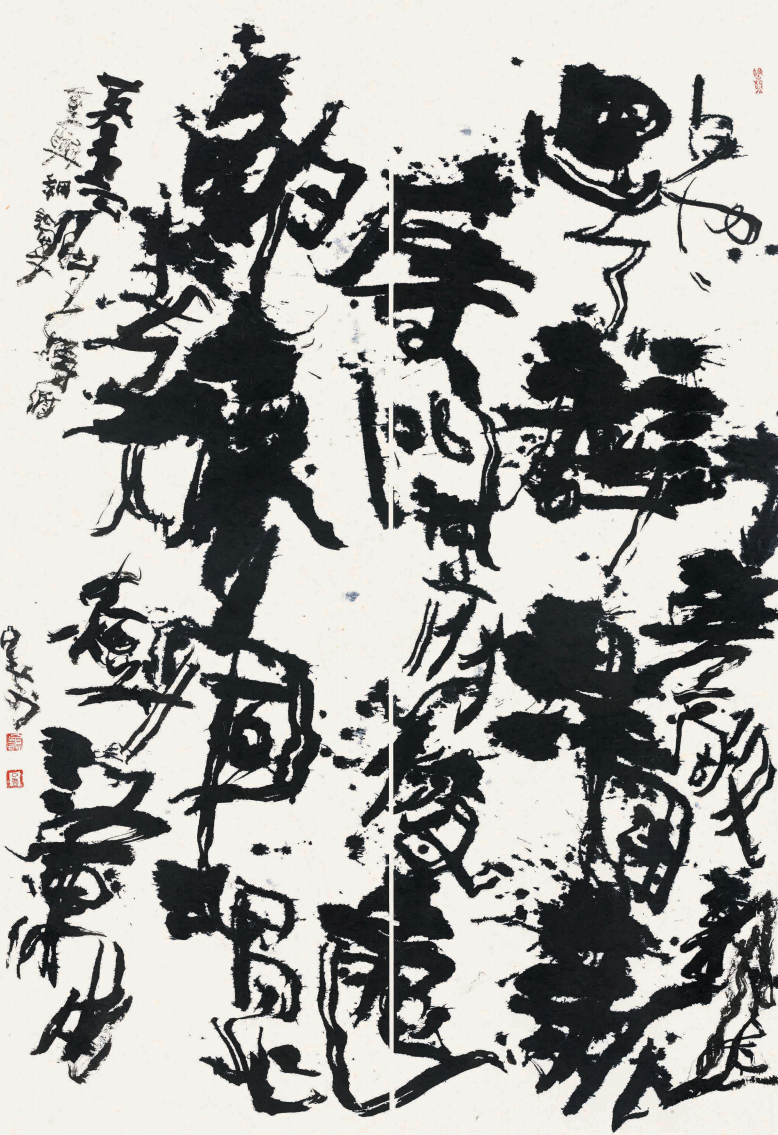

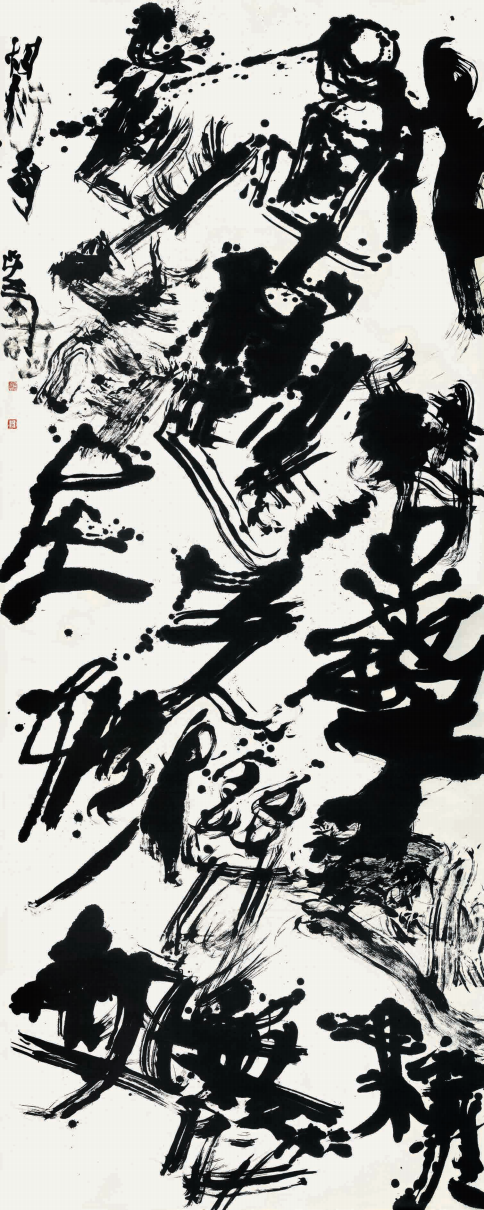

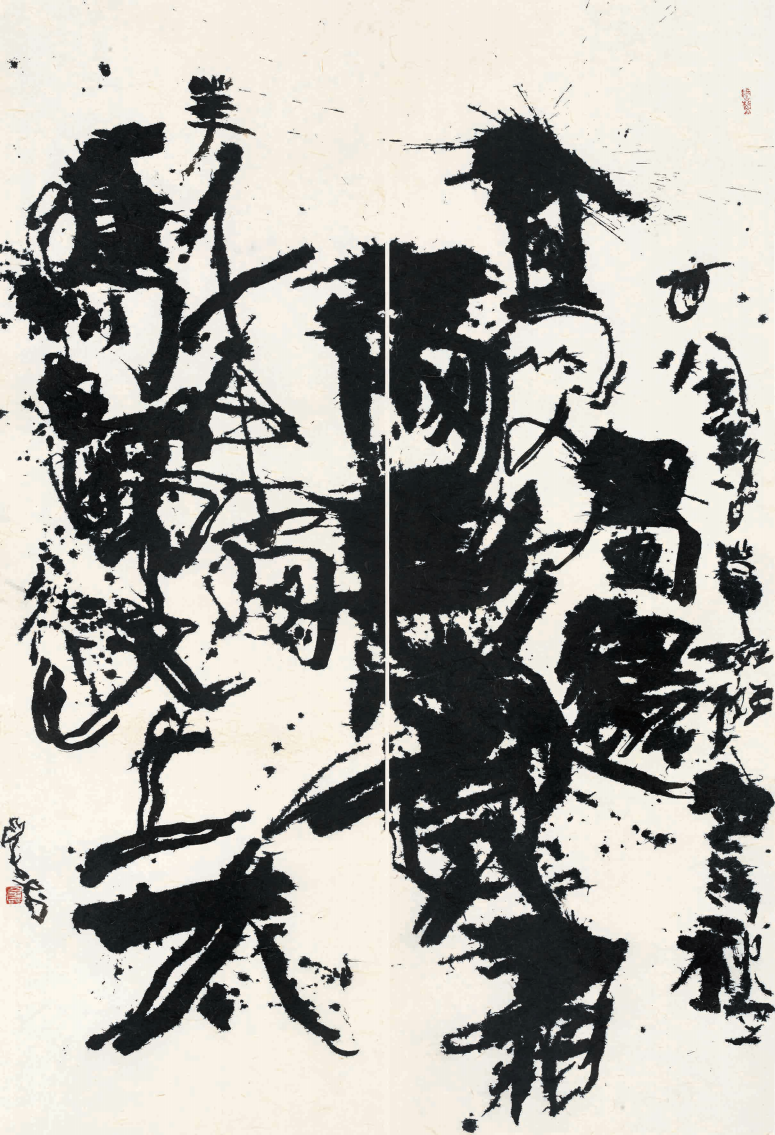

李白《侠客行》宣纸水墨 245cm×1680cm 2020 年

李白《侠客行》宣纸水墨 245cm×1680cm 2020 年

味象书屋 云龙宣水墨 30cm×180cm 2022 年

味象书屋 云龙宣水墨 30cm×180cm 2022 年

三、学术评价与社会影响

1.学界认可与展览活动

2019年,凸寿在昆明举办的“势象游心”书写艺术展引发关注,作品被评价为“极具个性色彩和艺术精神的终极意义追求”,云南美术界人士称其“见功力、有艺术原创性”。展览中,他提出“写字为实用,书法为传承,艺术为人类服务”的三重境界,进一步阐释其创作理念。

2.地域文化符号的承载

作为甘肃会宁籍艺术家,凸寿的创作与西北地域文化紧密关联。其作品中隐含的悲怆感与苍凉意象,被认为是对敦煌文化、丝路精神的现代诠释。此外,会宁作为红色革命老区与乡村文化振兴的样本,也为他的创作提供了社会观察视角。

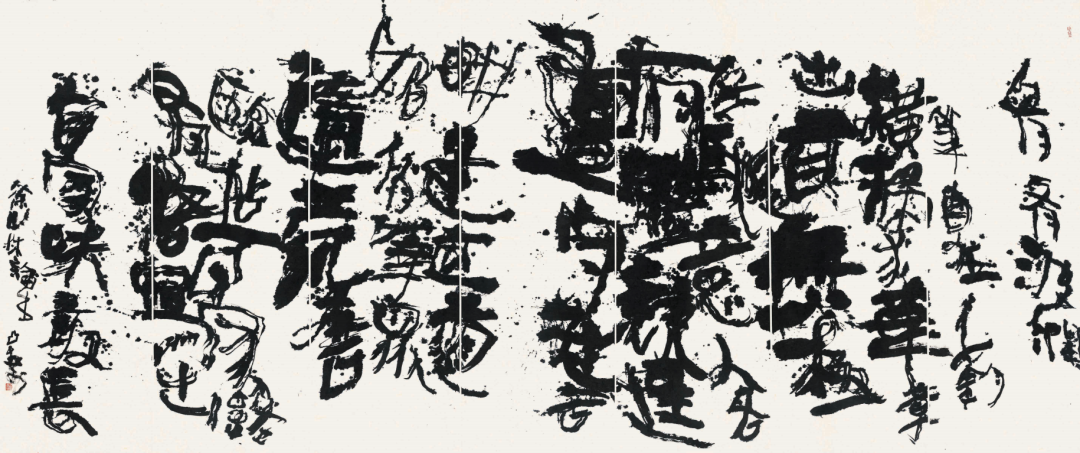

徐山林《论书》云龙宣水墨 180cm×420cm 2023 年

徐山林《论书》云龙宣水墨 180cm×420cm 2023 年

游手好闲 云龙宣水墨 62cm×89cm 2023 年

游手好闲 云龙宣水墨 62cm×89cm 2023 年

登临望月 云龙宣水墨 62cm×89cm 2023 年

登临望月 云龙宣水墨 62cm×89cm 2023 年

四、争议与反思

凸寿的书法探索因其强烈的个人风格和反叛传统审美的姿态,引发了书法界与学术界的多重争议,同时也促使人们对当代书法标准与文化价值进行深层反思。

1.“丑书”之争:碑学美学的辩护与误读

凸寿对碑学朴拙美学的推崇,常被视为对“丑书”的辩护。他主张书法应突破“甜俗妍媚”的帖学传统,强调碑版、汉简的“野逸”与“自然”,认为机械临摹导致“神性魂灵的死壳”。这一观点与清代康有为“尊碑抑帖”的思潮形成呼应,但亦被部分主流书家批评为“刻意求丑”“背离汉字规范”。

支持者认为其创作是“返璞归真”,通过夸张线条与结构打破传统章法,呼应了敦煌遗书与西北地域的苍凉意象,是对“文人书法过度精致化”的矫正。

反对者则质疑其作品存在“形式大于内容”的倾向,认为某些实验性笔法(如枯笔飞白、字形解构)削弱了书法的可读性与文化传承功能,甚至被归类为“江湖体”的变体。

2.“展览体”批判与标准化创作的反思

凸寿直言当代书法展览中“千篇一律的技法炫技”是艺术精神的退化,批评“展览体”为迎合评委口味而丧失个性。这一观点引发对书法评价体系的争议:

体制内书家认为展览机制保障了专业门槛,而凸寿的批评过于激进,可能消解对技法体系的严谨追求,导向技术评判标准的泛化倾向。

独立艺术家群体则支持其立场,指出过度追求形式规范导致“展览书法”沦为“技术竞赛”,丧失情感表达的真实性。

3.传统与现代融合的实验性争议

凸寿尝试将前卫艺术理念融入传统书法,例如通过抽象线条表现“心象”,或借鉴西方构成主义重构章法。这种跨界的实验性探索被部分学者质疑为“割裂文化根基”:

传统派认为其作品模糊了书法与抽象画的界限,削弱了汉字作为文化载体的核心功能;

革新派则认为这是书法在全球化语境下的必然转型,其“碑帖融合”的实践为传统注入了当代生命力。

乱弹琴 云龙宣水墨 62cm×89cm 2023 年

乱弹琴 云龙宣水墨 62cm×89cm 2023 年

石涛诗选句 云龙宣水墨 75cm×72cm 2022

石涛诗选句 云龙宣水墨 75cm×72cm 2022

五、总结与展望

凸寿(张广明)的书写艺术实践,既是传统文脉的当代延续,亦是现代性焦虑下的精神突围。其艺术体系的核心可归结为三重辩证统一:

碑帖之辩:混沌中的新生

以“碑骨帖魂”为根基,将敦煌遗书的苍茫、秦汉篆籀的浑厚与魏晋帖学的灵动熔铸一炉,形成“非碑非帖”的笔墨语言。其线条如“千年枯藤”与“屋漏痕”交织,既见金石刀刻的刚健,又含水墨浸润的柔润,在“抽、推、拉”的张力中重构书法时空。

碑之“野性”与帖之“雅韵”的对抗性融合,暗合老庄“大巧若拙”的哲学观,以“蓬头垢面”的视觉意象消解传统书法的精致化倾向,直指艺术本体的原始生命力。

技道之辩:理性与诗性的交响

作为跨界学者,其创作方法论体现科学思维与艺术直觉的对话:通过控制论调控笔墨节奏(如“导之泉注,顿之山安”),以系统论整合章法矛盾(虚实、疏密、动静),将“工程师的精准”注入“艺术家的狂放”。

墨色五色六彩的哲学隐喻,既是对“天人合一”的视觉诠释(焦墨喻山岳,淡墨化云烟),亦是对道家“有无相生”的当代回应,使书法超越技法层面,升华为生命体验的书写。

结语

凸寿的笔墨实践,恰似其笔下“蜿蜒曲折之长河”,

呼其象而动其神

,既承载着五千年文明的集体记忆,又奔涌向未知的艺术海洋。在传统与现代、本土与全球、人性与科技的裂变中,他或许终将以“工程师的缜密”与“诗人的狂想”,为中国书法谱写出“第三种现代性”的史诗——那是一种根植于汉字基因、却超越文字桎梏的终极自由。未来的艺术史或将铭记:在21世纪的文化转型中,一位跨界学者以枯藤般的线条,在数字废墟上重建了笔墨的圣殿,

以形唤神,以墨证道。

石涛诗选句 云龙宣水墨 75cm×72cm 2022 年

石涛诗选句 云龙宣水墨 75cm×72cm 2022 年

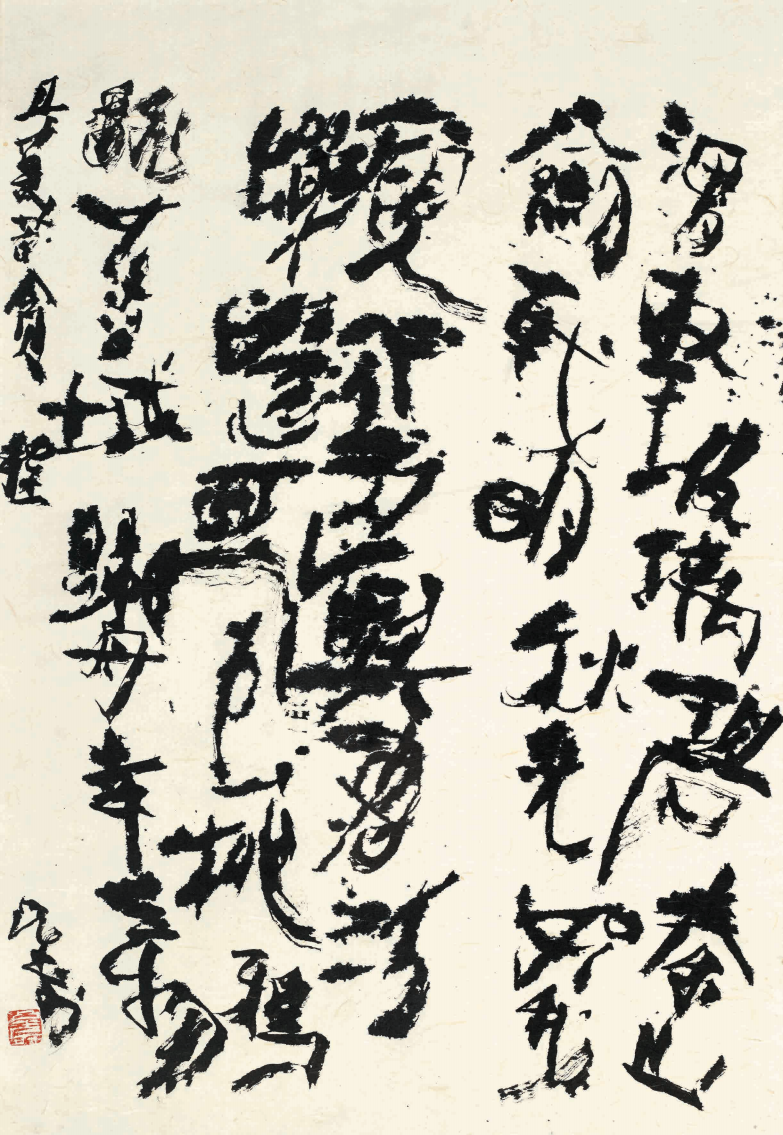

杜甫《春日忆李白》云龙宣水墨 180cm×120cm 2022 年

杜甫《春日忆李白》云龙宣水墨 180cm×120cm 2022 年

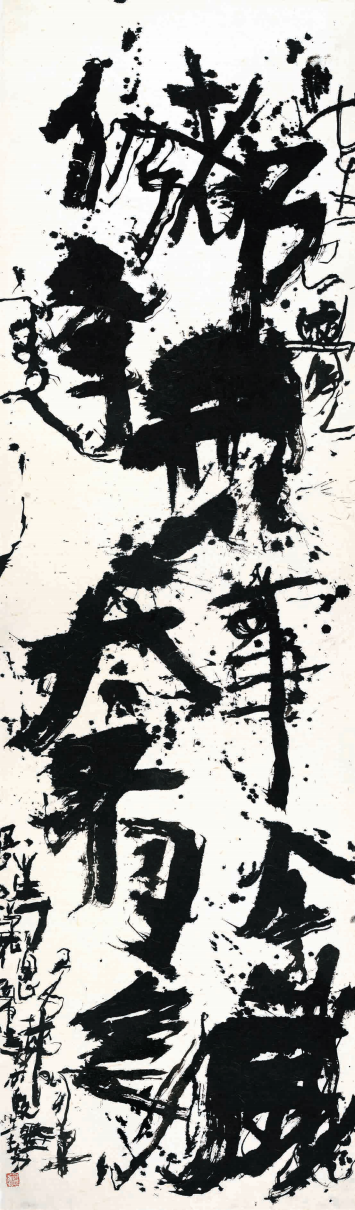

苏轼《归宜兴,留题竹西寺三首》之一

云龙宣水墨 240cm×70cm 2023 年

莫名其妙 云龙宣水墨 160cm×60cm 2022 年

凸寿《观己书》宣纸水墨 360cm×160cm 2021 年

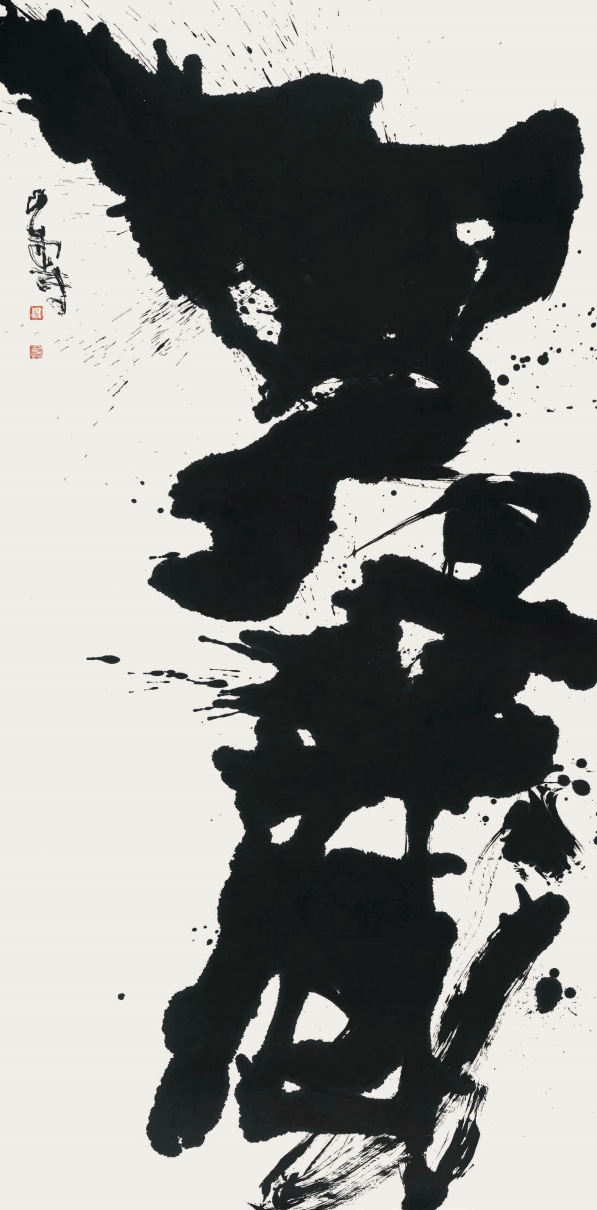

雪藏 宣纸水墨 240cm×120cm 2023 年

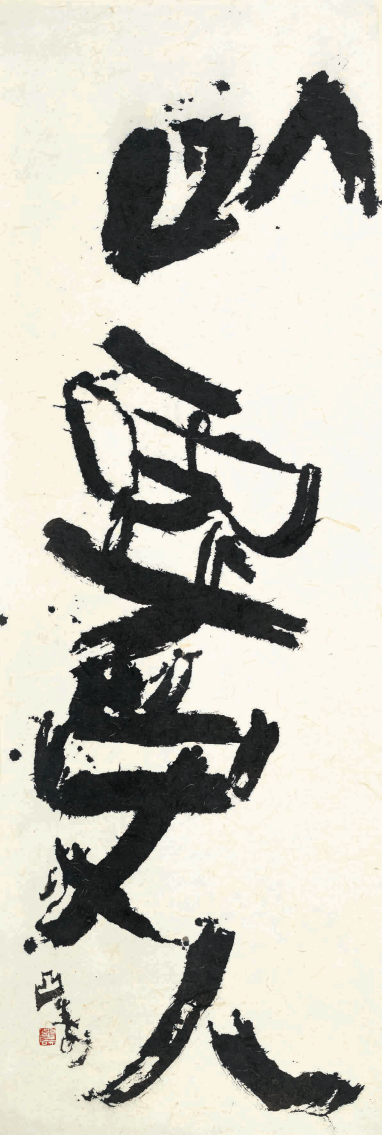

以虚受人 云龙宣水墨 160cm×60cm 2022 年

于谦《上太行山》云龙宣水墨 180cm×120cm 2022 年

云龙宣水墨 160cm×60cm 2022 年

张建《送张子玉》云龙宣水墨 75cm×62cm 2022 年

张建《送张子玉》云龙宣水墨 75cm×62cm 2022 年