艺术个案研究 |周存玉:“墨韵丹青” | 2025

艺术,作为人类文明的精神镜像,始终以感性形式编码着个体与时代的双重记忆。在全球化与数字技术重塑文化生态的当下,艺术创作已突破地域与媒介的藩篱,成为跨文化对话的活性载体。本研究以艺术家个案为棱镜,旨在穿透作品表层的形式美学,探求其背后交织的文化基因、心理图式与社会能量场。

传统艺术史研究常受限于风格演进线性叙事或天才论范式,易将艺术家简化为艺术运动的时间注脚。本课题则尝试构建“微观—中观—宏观”的三维研究模型:通过视觉符号的考古学解构(微观),还原个体创作系统的生成密码;借助跨地域艺术家社群的比较研究(中观),定位个案在文化迁徙中的坐标位移;最终连接后殖民理论、媒介生态学等视角(宏观),揭示艺术实践如何作为社会变革的隐形推手。方法论上,除图像志分析与档案梳理外,更引入数字人文工具进行创作母题的语义网络建模,并采用参与式民族志深入艺术家工作室,捕捉未被文本化的创作现场逻辑。

此研究的学术价值不仅在于填补某艺术家系统性研究的空白,更试图回应当代艺术研究的范式危机——当NFT艺术颠覆物质性、AI创作挑战作者主体性时,个案研究如何超越传记式书写,成为解码文化转型的密匙?我们期待这项研究能为艺术社会学提供新的分析单元,同时启示文化机构构建更具生态性的艺术评价体系。

全文将以“创作语言的重构—文化身份的协商—社会介入的路径”为线索,在流动的现代性语境中,展开一场关于艺术主体性如何在不同权力场域中自我重塑的思想实验。这既是对个体艺术生命的深度凝视,亦是对艺术何为的当代诘问。

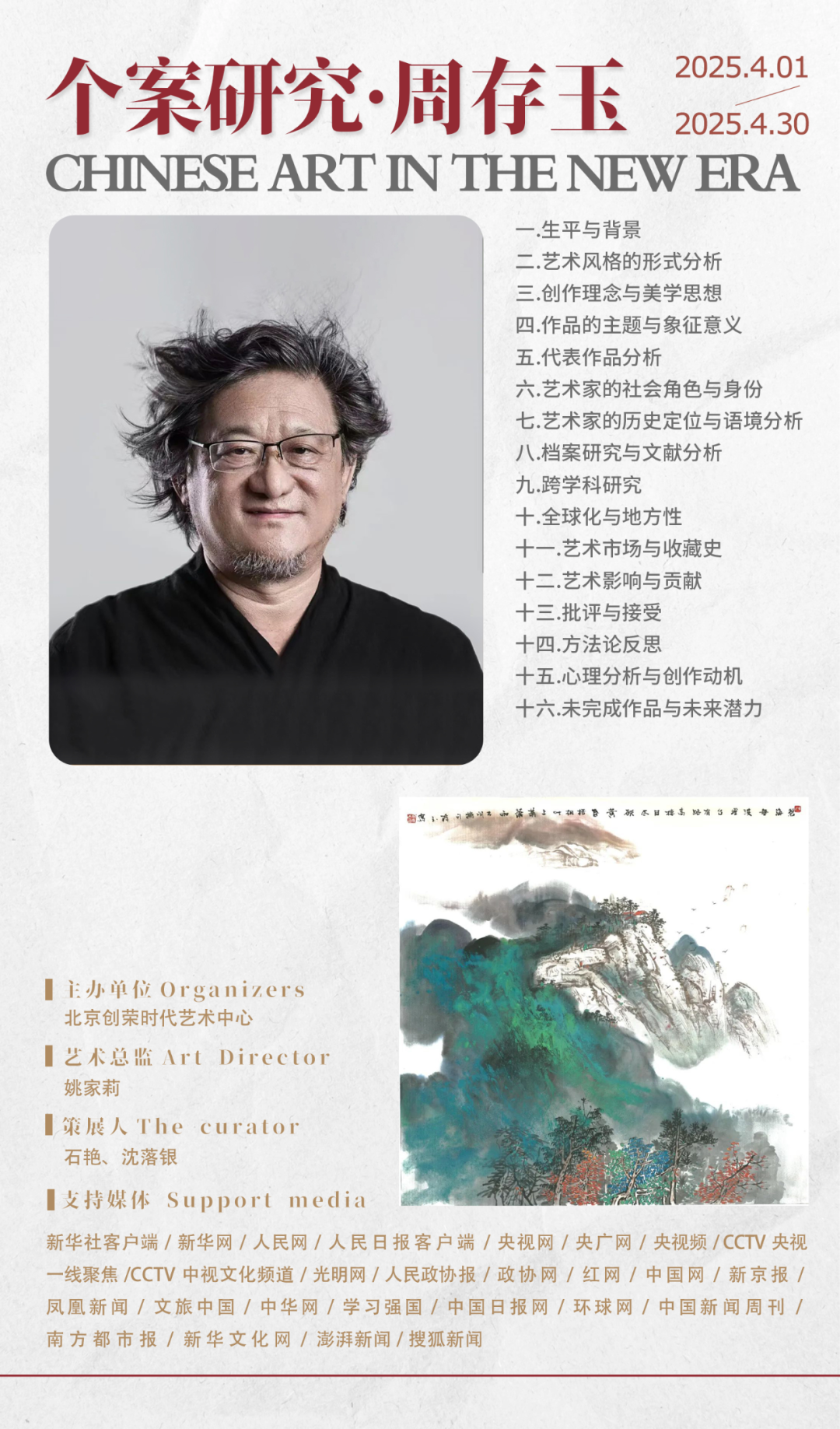

周存玉,1961年出生,美术家、文艺评论家、诗人。毕业于福建师大艺术设计专业,美国科罗拉多工程大学荣誉博士、国家一级美术师、研究员级高级工艺美术师、中国城市雕塑家协会会员、中国工艺美术协会理事、中国诗歌学会会员、中国书画院理事、江苏省雕塑家协会副主席、江苏省美术家协会及学会副会长、江苏省工艺美术大师、江苏省非遗锻铜技艺代表性传承人、江苏省工美十大工匠、江苏海洋大学签约教授。

主要作品

雕塑:花果山玉女峰《吉祥玉女》是其雕塑代表作品,雕塑作品多次入选国内和国际大展,连续三届获中国工艺美术大师精品博览会金奖;

绘画:《山水烟韵图》、《花果山》(长卷)《野塘》等国画作品,《神猴》获莫奈国际艺术奖金奖;

美术理论与文学: 出版了《雕塑思索》、《美术发展与雕塑绘画》、《工艺美术理论与设计实践研究》、《工艺美术设计》等专著及理论文章近二百万字;

发表了《雨夜》、《海边的夜晚》、《风沙里的歌者》等五百多首现代诗歌。

周存玉作为跨界艺术家,其代表作涵盖绘画、雕塑、锻铜工艺、陶艺及诗歌等多个领域,展现了其多元化的艺术造诣。以下分类列举其重要代表作品及相关成就:

一、雕塑与公共艺术

《吉祥玉女》雕塑

该作品是江苏省连云港云台山玉女峰的地标性景观雕塑,以吉祥玉女为主题,融合传统文化与现代设计,荣获2011年“中国人居范例建筑规划设计方案”景观设计金奖。

《鲧禹治水》(局部)

该浮雕以中国神话传说为题材,通过细腻的泥稿和锻铜工艺,展现了大禹治水的恢弘场景。其局部泥稿已显示出对历史叙事的深刻理解与工艺的极致追求。

二、绘画作品

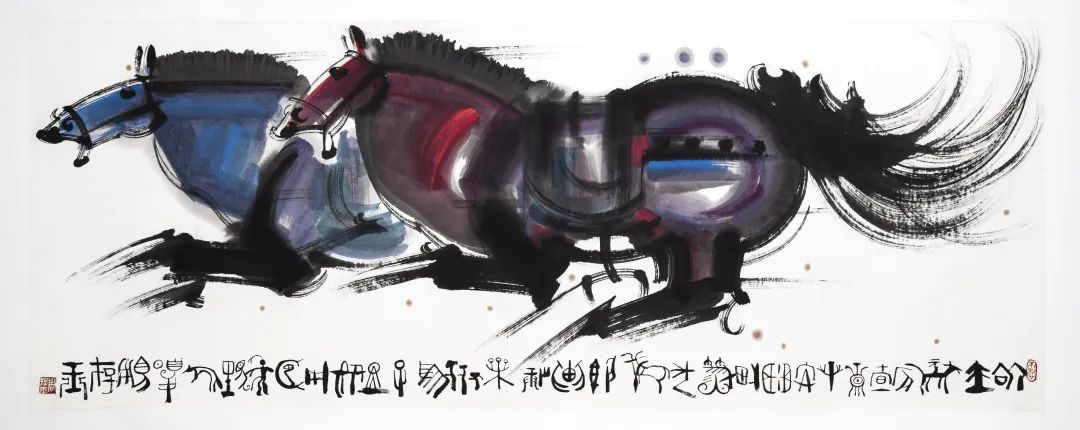

《奔腾》

此画以骏马为主题,凭借动态的线条与强烈的色彩对比,生动传递了“不扬鞭自奋蹄”的拼搏精神,荣获2015年米兰世博会艺术金奖。

《云台深处》

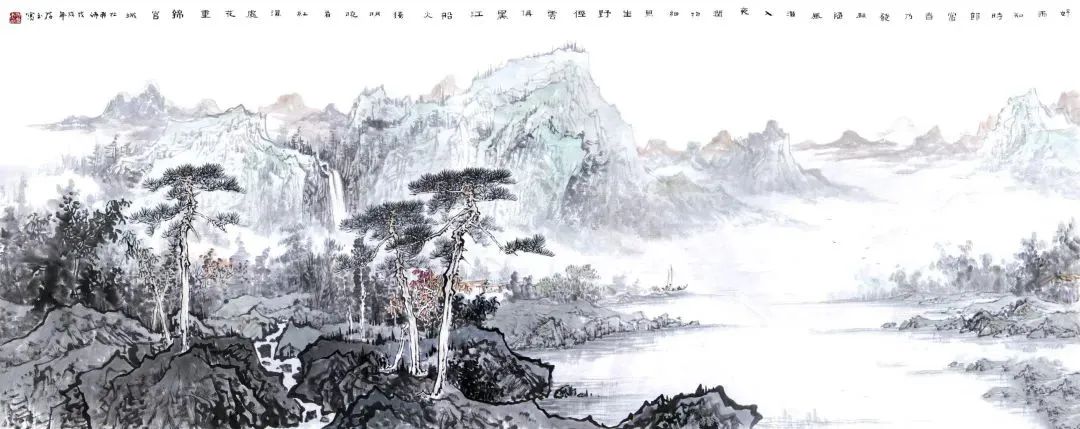

《好雨知时节》

这些作品体现了周存玉对中国画传统技法的创新探索。例如,《云台深处》通过水墨与色彩的调和,呈现自然景物的静谧与生命力;《好雨知时节》,以淡墨晕染,层次丰富,似在云雾中若隐若现,尽显巍峨磅礴之姿;苍松挺拔,枝干勾勒细腻,针叶点染生动,傲然于山石间,满是坚韧风骨。

《猴欢欢与猴乐乐》

《猕猴》

画家巧妙地运用水墨,寥寥几笔,就勾勒出小猴灵动的模样。墨色浓淡变化间,小猴的形态憨态可掬,毛茸茸的感觉呼之欲出。那红扑扑的脸蛋和圆溜溜的眼睛,俏皮又活泼,仿佛在传递着无尽的欢乐。

三、锻铜工艺

《宁静的木头》

以紫铜板锻造出逼真的朽木肌理,甚至让观者误以为实物,被原轻工部部长陈士能赞为“巧夺天工”。作品通过自然意象呼吁保护环境,兼具工艺与思想深度。

《快走踏清秋》

雕塑的工艺超绝,马匹肌肉线条、飞扬鬃毛,每个细节都栩栩如生,仿佛下一秒就要脱缰驰骋。金属材质质感十足,搭配古朴木座,刚柔并济,艺术感爆棚。

四、陶艺创作

《抱元守一》

紫砂壶该紫砂壶作品设计独特,工艺精湛,既体现传统紫砂的韵味,又融入现代审美元素,深受藏家与同行认可。

五、其他荣誉与成就

连续三届中国工艺美术大师精品博览会金奖(2013-2015),获奖作品包括锻铜、绘画等。

“汉博杯”、“花果山杯”等工艺美术大赛金奖,如《锻铜笔筒》《金砖》等作品。

周存玉获多项国家级及省级荣誉,包括“江苏省工艺美术大师”“中国传统工艺美术大师”“国家一级美术师”等称号,其作品被收录于《中国雕塑年鉴》。他的实践为非遗保护提供了“创新驱动传承”的范例,推动传统工艺从技艺保存转向文化创新,对中国当代工艺美术发展具有重要启示意义。

周存玉的作品不仅注重技艺的极致追求,更强调文化内涵与社会价值的表达,体现了传统工艺与现代审美的融合。更多细节可参考其艺术评论与展览记录。