艺术个案研究 |王东辉:“墨色无界” | 2025

艺术,作为人类文明的精神镜像,始终以感性形式编码着个体与时代的双重记忆。在全球化与数字技术重塑文化生态的当下,艺术创作已突破地域与媒介的藩篱,成为跨文化对话的活性载体。本研究以艺术家个案为棱镜,旨在穿透作品表层的形式美学,探求其背后交织的文化基因、心理图式与社会能量场。

传统艺术史研究常受限于风格演进线性叙事或天才论范式,易将艺术家简化为艺术运动的时间注脚。本课题则尝试构建“微观—中观—宏观”的三维研究模型:通过视觉符号的考古学解构(微观),还原个体创作系统的生成密码;借助跨地域艺术家社群的比较研究(中观),定位个案在文化迁徙中的坐标位移;最终连接后殖民理论、媒介生态学等视角(宏观),揭示艺术实践如何作为社会变革的隐形推手。方法论上,除图像志分析与档案梳理外,更引入数字人文工具进行创作母题的语义网络建模,并采用参与式民族志深入艺术家工作室,捕捉未被文本化的创作现场逻辑。

此研究的学术价值不仅在于填补某艺术家系统性研究的空白,更试图回应当代艺术研究的范式危机——当NFT艺术颠覆物质性、AI创作挑战作者主体性时,个案研究如何超越传记式书写,成为解码文化转型的密匙?我们期待这项研究能为艺术社会学提供新的分析单元,同时启示文化机构构建更具生态性的艺术评价体系。

全文将以“创作语言的重构—文化身份的协商—社会介入的路径”为线索,在流动的现代性语境中,展开一场关于艺术主体性如何在不同权力场域中自我重塑的思想实验。这既是对个体艺术生命的深度凝视,亦是对艺术何为的当代诘问。

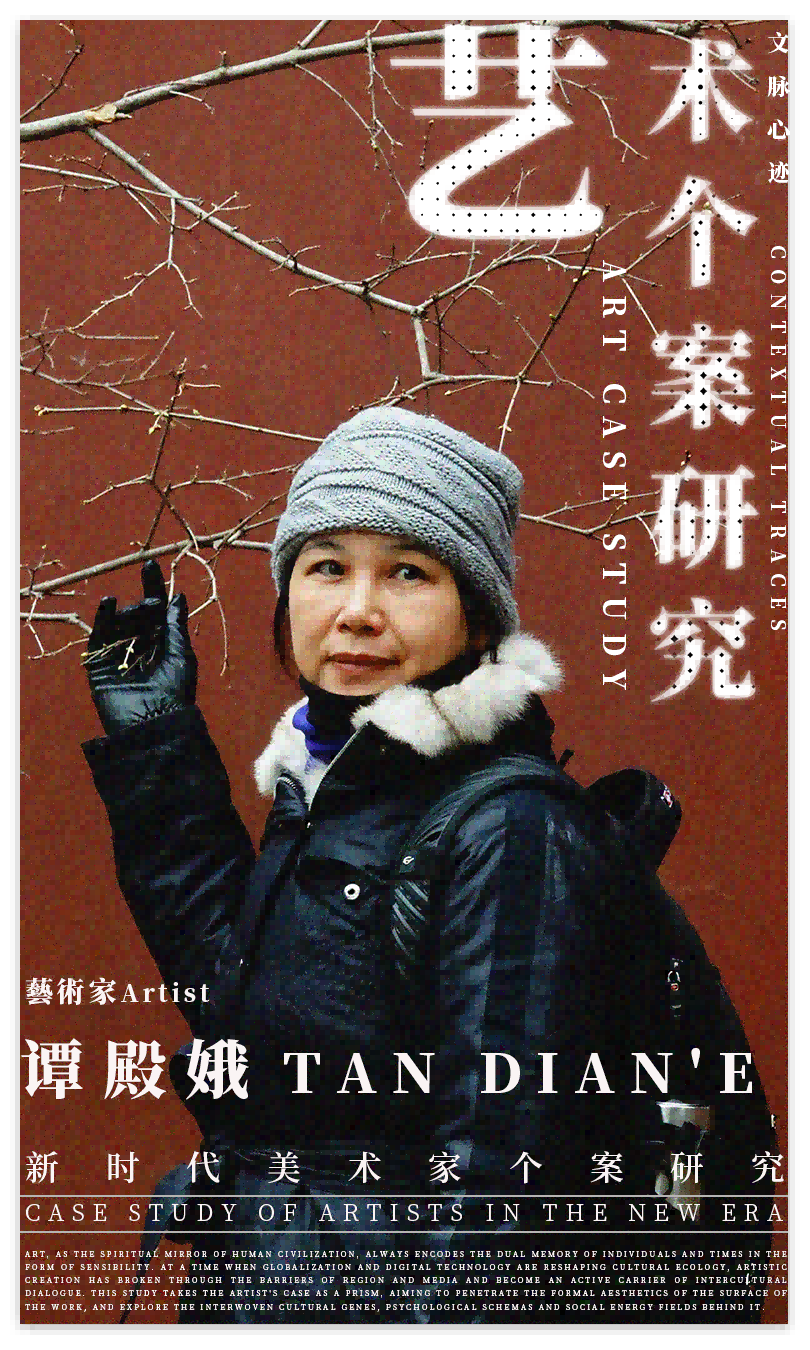

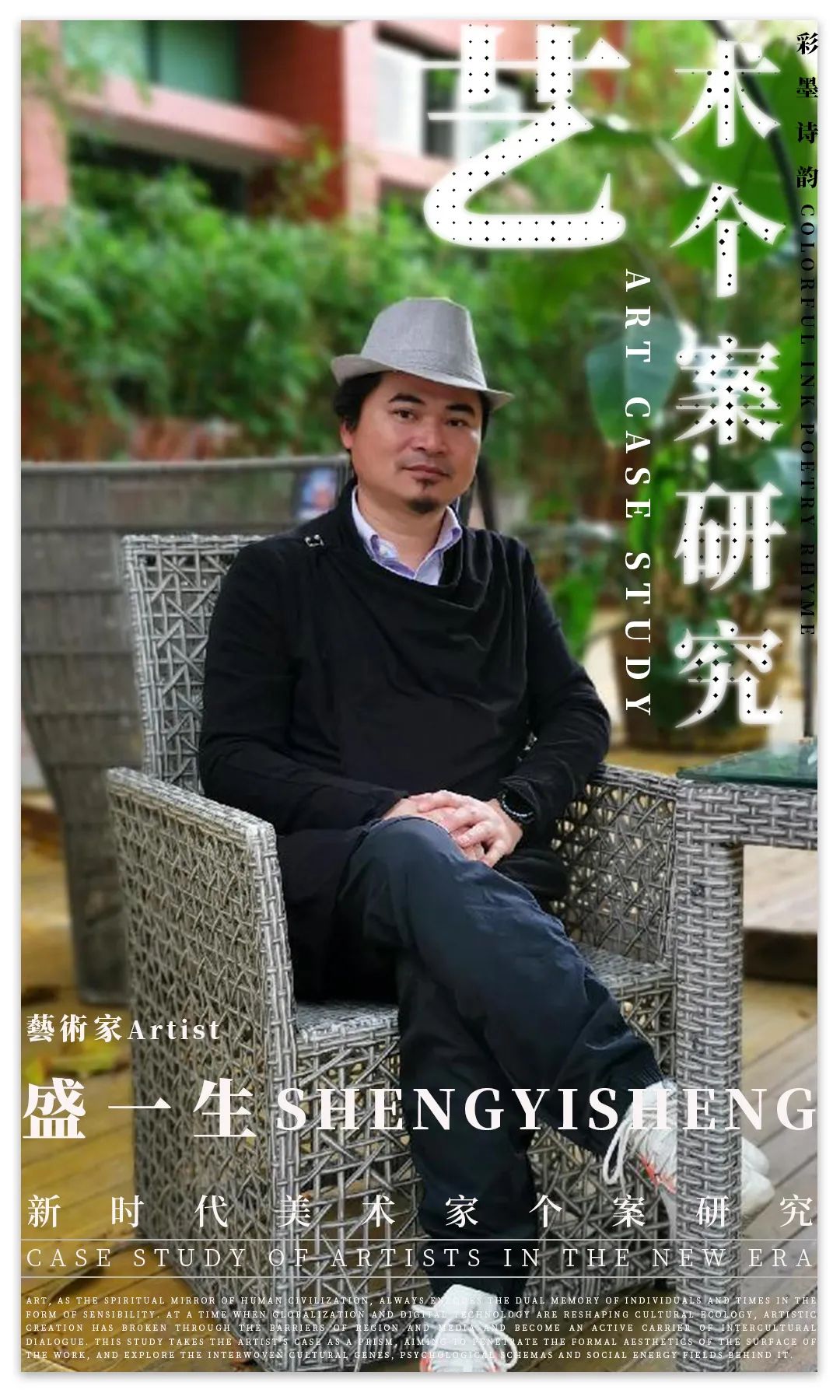

王东辉,1971年7月出生。本科毕业于安徽师范大学美术教育专业,中国艺术研究院研究生院同等学力研究生,教育部首届高校教师书法教学与创作高级研修班结业。现为上海第二工业大学艺术与设计学院教授,硕士生导师,研究生专业方向负责人,东南大学中国画研究院特聘研究员。美国国家水彩画协会会员(NWS),中国水彩粉画联盟会员,陕西当代水彩粉画研究院理事。

主要参展及获奖

2025法比亚诺水彩节水彩作品展 入选奖 法比亚诺水彩艺术文化协会 国际水艺术博物馆

2025年“花开的声音”全国花卉作品展 优秀奖 陕西省水彩画家协会 陕西当代水彩粉画研究院 西安市美协 IWS国际水彩中国陕西分会

2024威尼斯国际水彩节水彩作品展 入选奖 意大利文化艺术交流协会

2024潮汕年展---全国小幅水彩作品展 优秀奖 广东省美术家协会 汕头市文联

2024上海市教师三字书画大赛书法类 二等奖 上海市语委 上海市教育工会

2024陕西湖北水彩粉画学术交流展 陕西当代水彩粉画研究院 西安市美协 IWS国际水彩中国陕西分会

2023威尼斯国际水彩节水彩作品展 优秀奖 意大利文化艺术交流协会

2023第七届乌尔比诺国际水彩节水彩作品展 入选奖 意大利乌尔比诺非盈利组织“UrbinolnAcquerello”

2023全国花卉水彩粉画作品展入选,陕西当代水彩粉画研究院

2023全国五一国际劳动节水彩粉画作品展入选,陕西当代水彩粉画研究院

2023潮汕水彩年度展——全国小幅水彩作品展,汕头市文联

2022庆祝中国人民解放军建军95周年全国水彩粉画作品展入选 陕西当代水彩粉画研究院

2022中国宏村首届国际水彩节水彩作品展入选,黟县美术馆

2021中国水彩粉画年度学术展 优秀奖 中国水彩粉画联盟 陕西当代水彩粉画研究院

2019年两幅作品参加全国美术院校教师基础绘画教学展,广州美术学院

2018第二届中日韩文人书画作品展,首尔美术馆

2016-2018上海市教师三字书画大赛高校中年组获一等奖、三等奖和优胜奖各一次。上海市语委 上海市教育工会

2016第二届“祖国好”全国文学艺术作品大赛获银奖 中国作家协会萧军研究会 全国政协礼堂

2015上海市教师楹联书法作品展,中共上海市教育卫生委员会 上海市教委 上海市语委

2008北京奥运会创意设计大赛获三等奖,北京工业设计学会

2005纪念长征胜利70周年全国美术作品展并获银奖,中国军事博物馆

2003上海市首届高校教师美术作品展,上海图书馆

2001上海市青年美展,上海市美术家协会 刘海粟美术馆

海派艺术作为一种独特的艺术现象诞生于工商业发达的20年代的上海,海派艺术因商业而起,因商业而兴,曾几何时成为影响中国艺术的半壁江山。稍懂艺术流派的人都知道,一个艺术流派形成的必要条件是要有一个明确一致的艺术主张和风格样貌。然而, 海派艺术自始至今并无明确的艺术风格和一致的主张。如果说有一致性的话,那恐怕就是其商业性的特征。虽然说商业性于艺术而言,并非褒义,但商业能很好地促进艺术创作的繁荣和发展是一个不争的事实。

古今中外这种实例多之又多。翻开美术史,甚至可以说,历史上绝大多数艺术的繁荣期都与其时其地的商业繁荣关系密切。比如古希腊古罗马时期雕刻艺术,又比如文艺复兴时期的佛罗伦萨画派、威尼斯画派,十七世纪的西班牙画派、荷兰画派以及十八、十九世纪的法国新古典主义,无不因商业而起因商业而盛。海派艺术自然也不例外。同时,上海也是中国国际化程度最高的城市,西方艺术思潮的首选登陆之地,我们熟知的海派四家任伯年、蒲华、虚谷、吴昌硕,以及黄宾虹、徐悲鸿、陆俨少、吴湖帆等等一大批艺术大家大都得益于上海这座国际都市的环境红利。

然而,作为客居上海的艺术家,在王东辉教授的身上似乎没有受到很大的影响,这在充满各种物质诱惑的大都市上海是十分难能可贵的,在他的身上,一直保持着淡泊名利的传统文人风范,几乎看不到商业化时代的气息感染。在他看来,艺术就是艺术,艺术要尽可能与商业远离,不受干扰才能始终保持初心和本源。艺术家如果老想着追着商业走,商业相反就会离你而去。多年来,他一直在默默追求艺术本体特别是学院派绘画的艺术规律,对各种彼起此伏的当代艺术思潮冷眼旁观,遵从内心,不为而动。对于中西融合,他在思想上保持着开放的态度,但在实践上却冷静而谨慎,努力保持每个画种的纯粹性,探求画种各自自身的美感,追求自然而然而不强融是王东辉艺术主张的基本点。他曾说,中国有中国人的气质,西方人有西方的气质,这种血液里流淌的东西强求不来,更何况水油本来就不会相融。艺术就像养马,保持马的血统的纯正远比驴马杂交重要的多。当然,适当的借鉴和相互的取长补短是必要的,但前提不是为融而融,而是要在不知不觉中自然完成,艺术不必一加一大于二,一加一大于一就好。艺术就像一场用一辈子来完成的马拉松慢跑,各个阶段有各个阶段的跑法,是急不来的,唯有全面的修为,才能跑得更远。

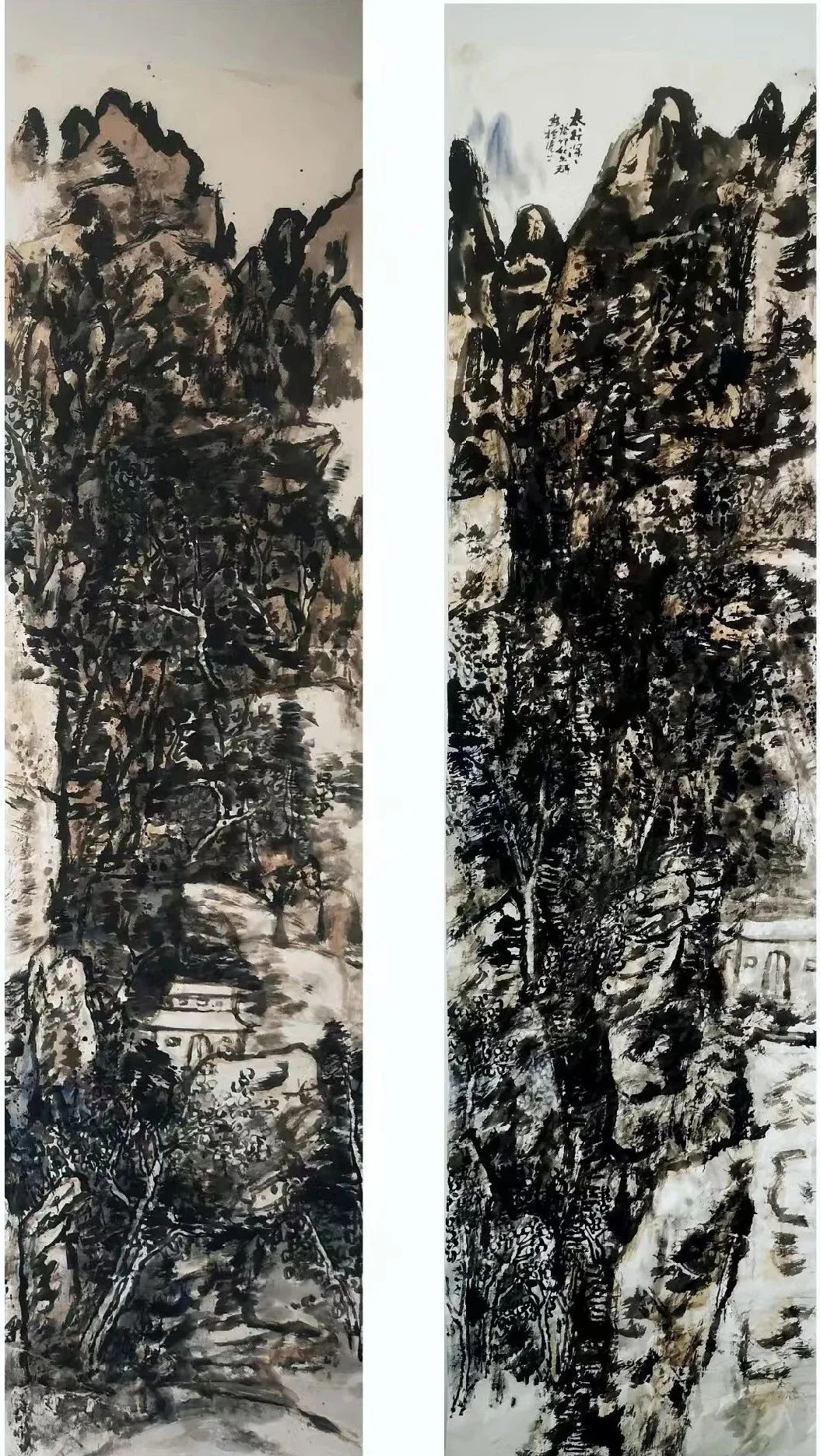

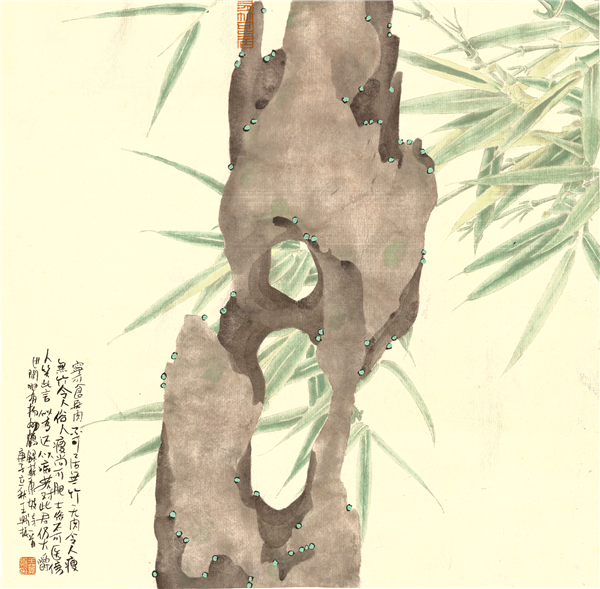

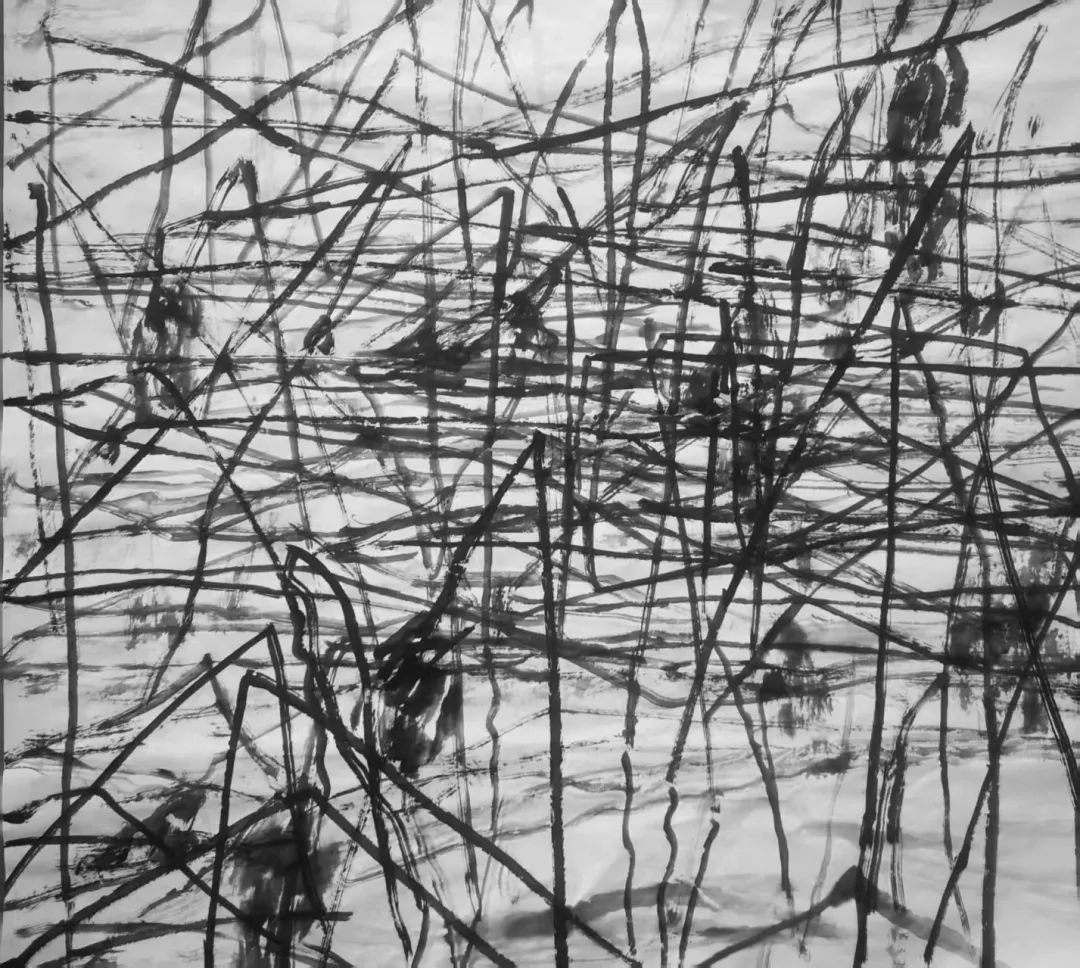

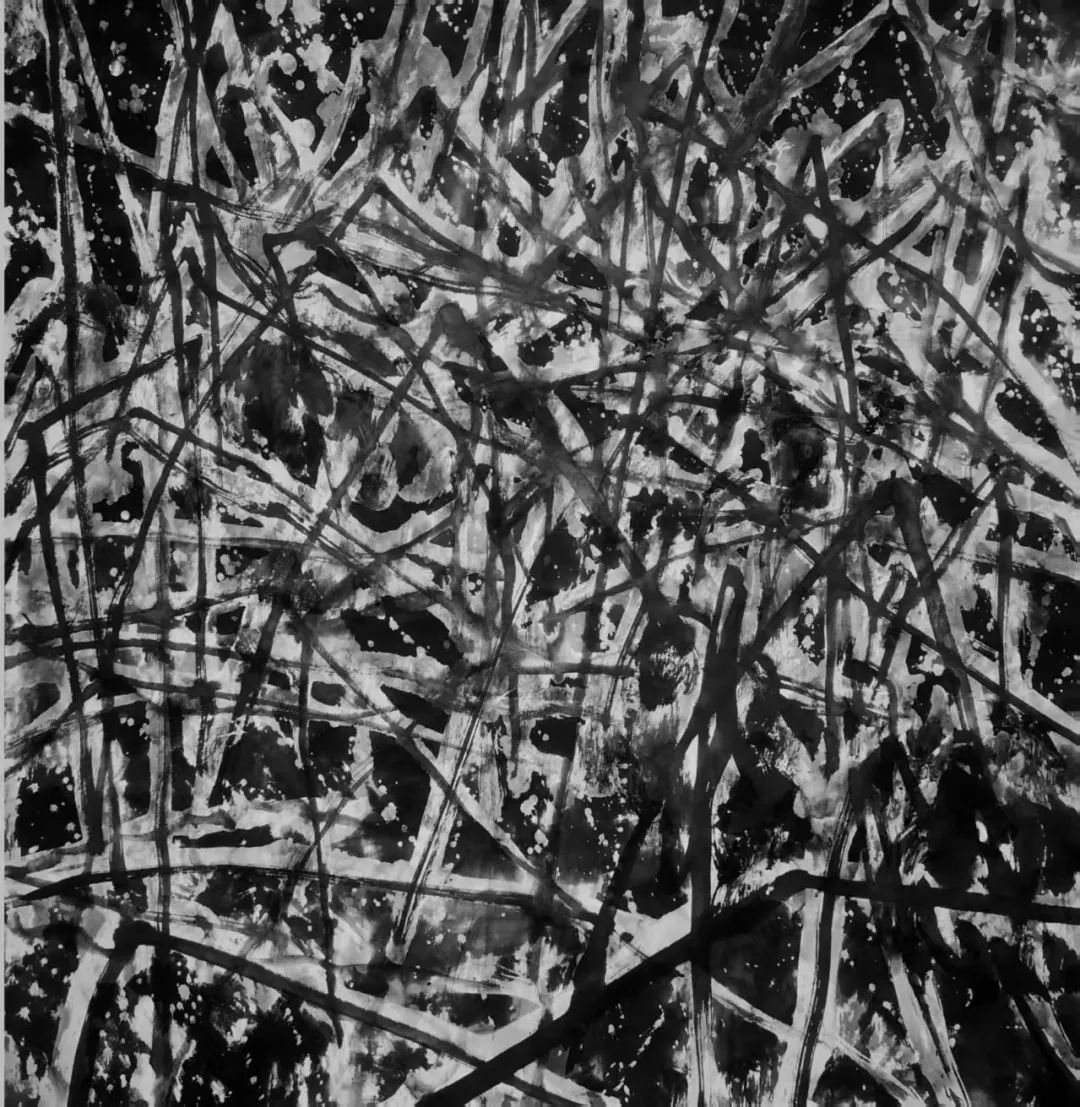

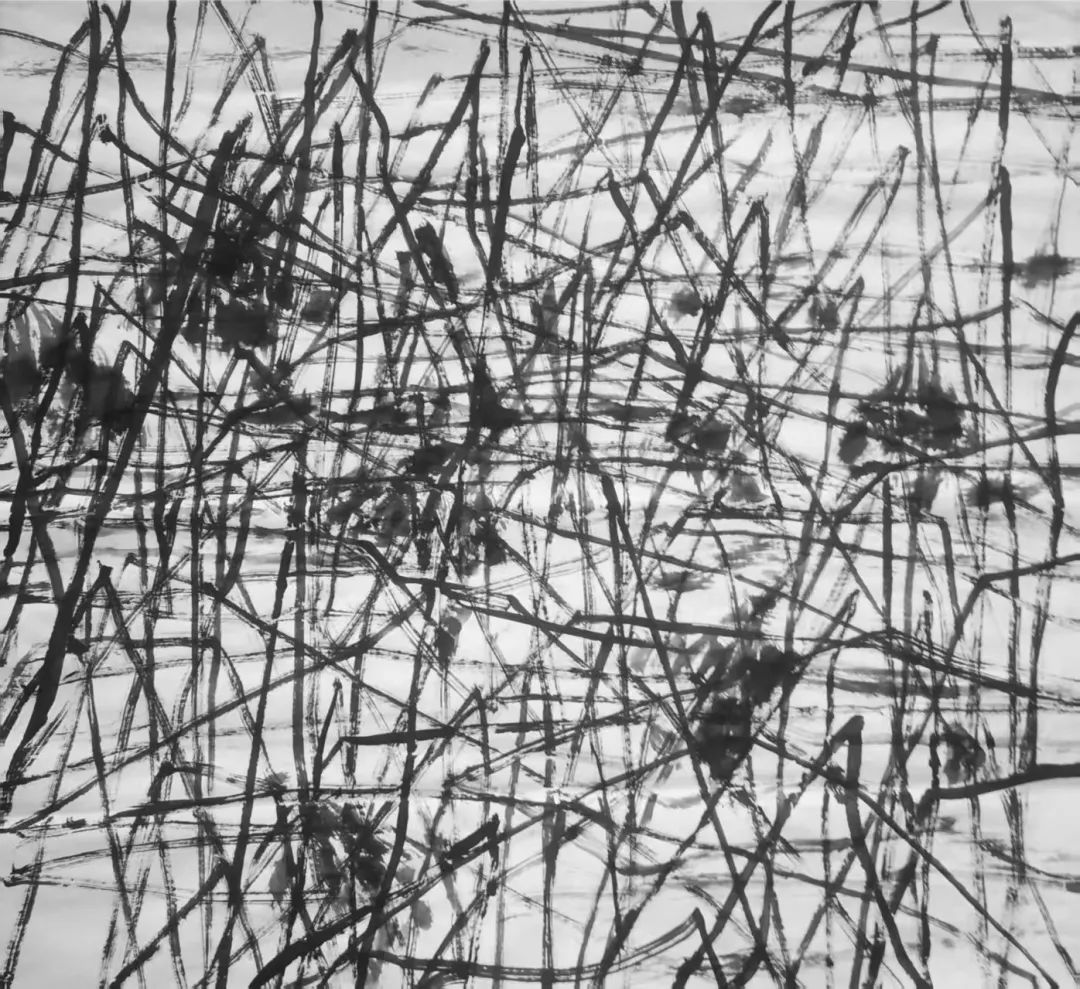

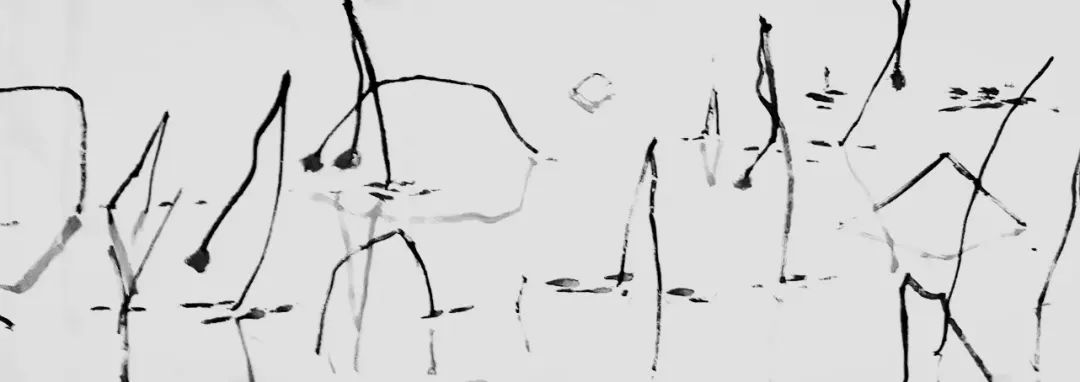

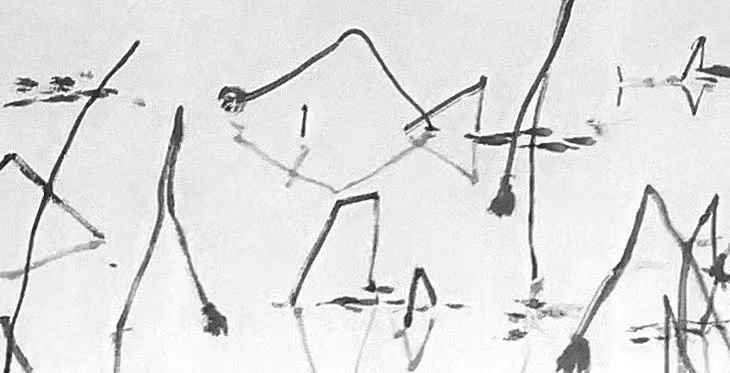

对于一个艺术家来说,五十岁的年龄正是艺术修养与体力脑力抛物线的最佳交集段,也是出好作品的最好阶段。多年来,他在中国画、水彩、油画、书法、艺术设计等诸多领域的积累,多头开花,而且都做得很专业,实属难得,但在他看来,徜徉中西古今之间本身就是乐在其中的美事。用他自己的话来说,用一辈子看到别人几辈子的风景,艺术人生不遗憾。本次选登的《残荷系列》和《太行系列》是王东辉先生近一两年创作的水墨作品。其中《太行系列》是他独自赴南太行写生归来的再创作作品。尺幅长度超过两米,以浓重的富于张力的笔墨展现太行大岳的粗犷巍峨之美。《残荷系列》是王东辉先生多年来关注的题材。近年来他在传统笔墨的基础上试着加入新材料新技法表现雪中残荷的意境和精神,并使之于孤寂凋零的意境中增添了苍茫荒寒之美。作者不再追求三维上的空间关系,更多的是关注二维平面的分割关系,满构图的以实为主的手法使画面更具张力,在保证传统笔墨质量的基础上追求点线面构成的节奏韵律关系和丰富的肌理效果。如此种种,让这些传统意味浓厚的作品更具当代审美价值。这无疑是有别于当下形形色色的毫无笔墨根基的当代水墨作品。未来的路还长,期待他在艺术道路上有更好的发展。我们拭目以待。