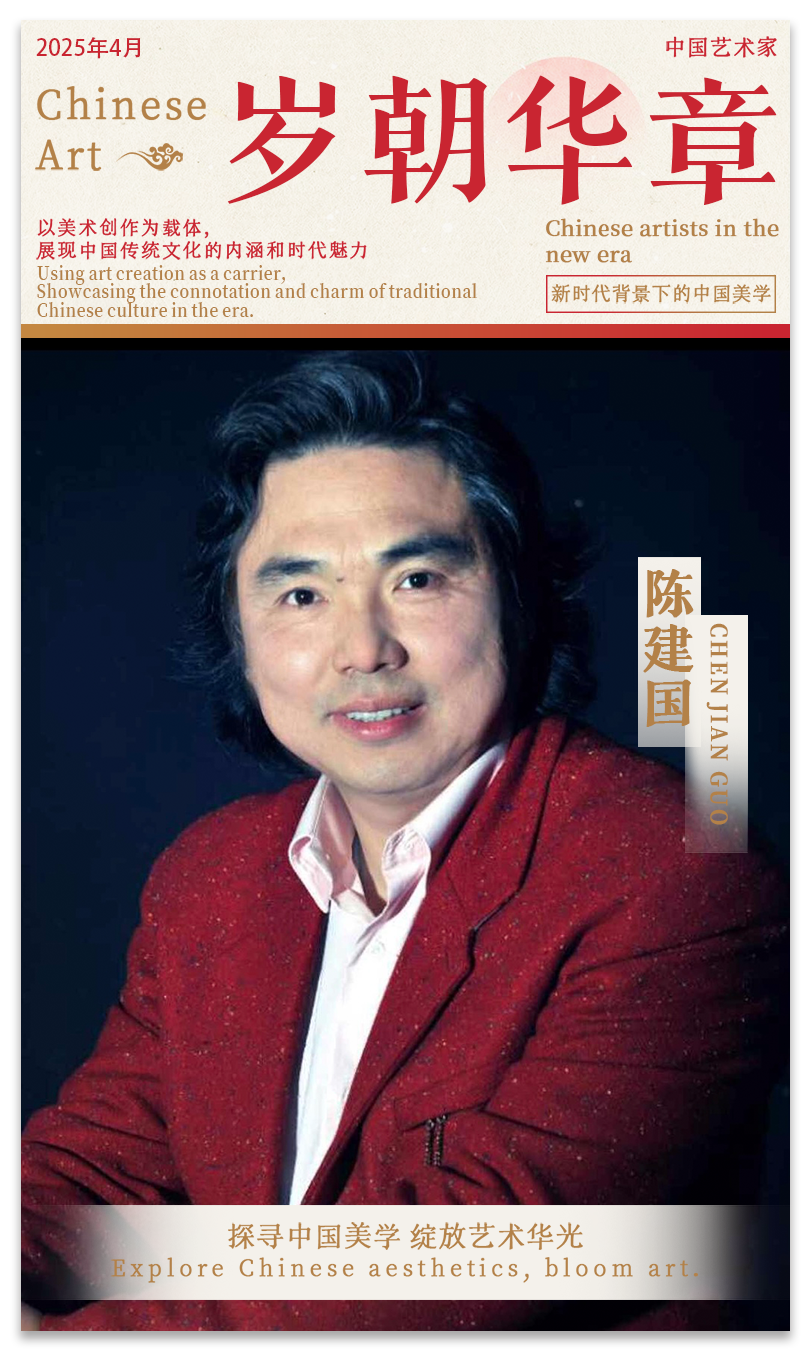

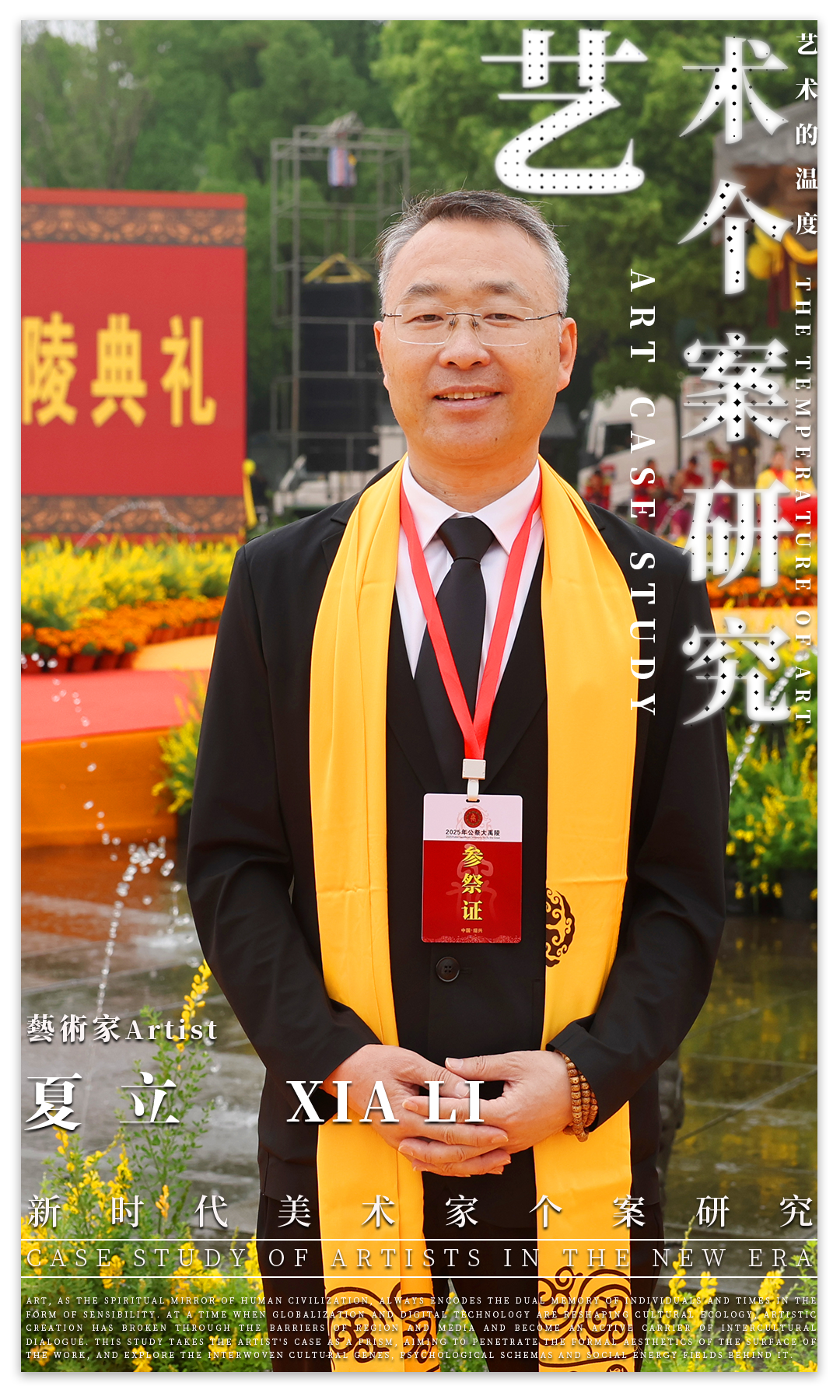

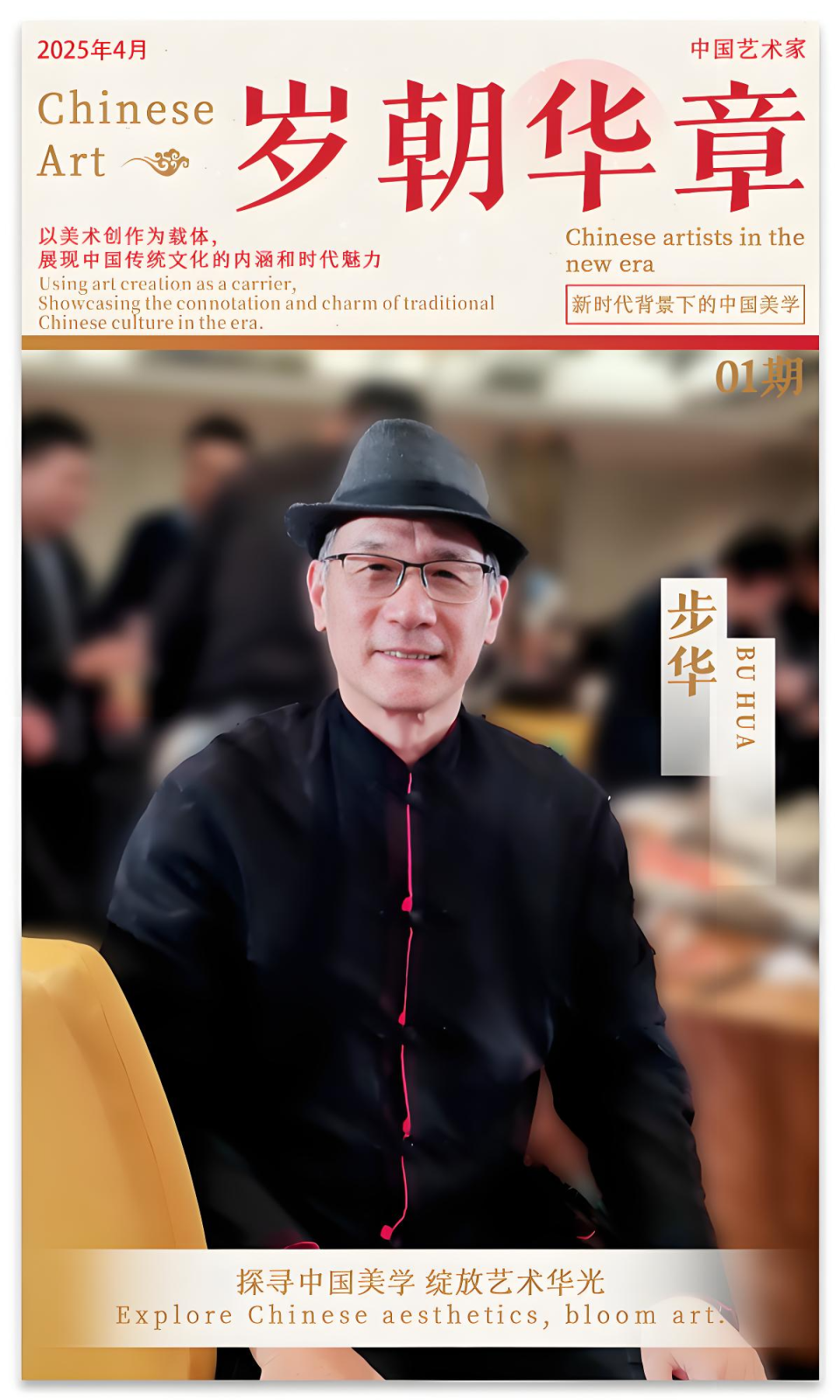

《岁朝华章》——步华作品邀请展 | 2025

前言

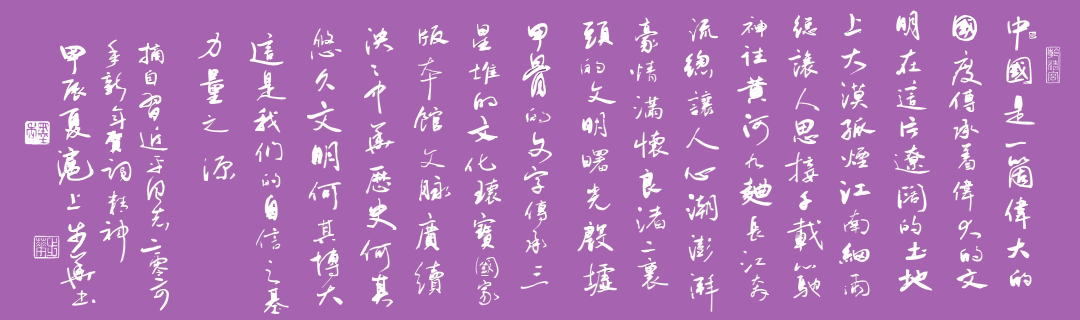

“艺术是时代的声音,文化是民族的根基。在历史的长河中,华章是那些震撼人心的瞬间,是文明演进的激昂鼓点。从古老华夏的甲骨文开篇,一字一句,记录着王朝的兴衰、先民的智慧,开启了绵延数千年的文化序章,那是人类思想启蒙的璀璨华章。

在时代的浪潮中,文化始终是中华民族不断前行的精神基石。如今,我们正处在一个科技飞速发展、社会深度变革的伟大时代,传统文化与现代思潮相互交融碰撞,催生出无限的艺术活力与创新可能。

值此新旧交替、万象更新之际,《岁朝华章》全国优秀艺术家作品迎春邀请展应时而生。此次展览汇聚了众多杰出艺术家的心血之作,他们以独特的视角和精湛的技艺,描绘时代风貌,传承文化脉络,奏响新年的艺术序曲。每一件作品都承载着艺术家对生活的热爱、对艺术的执着,也寄托着对新岁的美好期许。让我们一同走进这场艺术盛宴,在岁朝的华章里,感受艺术的温度与力量,领略时代赋予艺术的全新内涵。

《岁朝华章》全国优秀艺术家作品迎春邀请展不仅是一场艺术的聚会,更是一次文化的传承与创新之旅。它为艺术家们搭建了展示才华的平台,也为公众打开了一扇感受艺术魅力、领略时代精神的窗口。这个春天让我们相约,在艺术的海洋中,共赏岁朝华章,迎接新一年的美好!

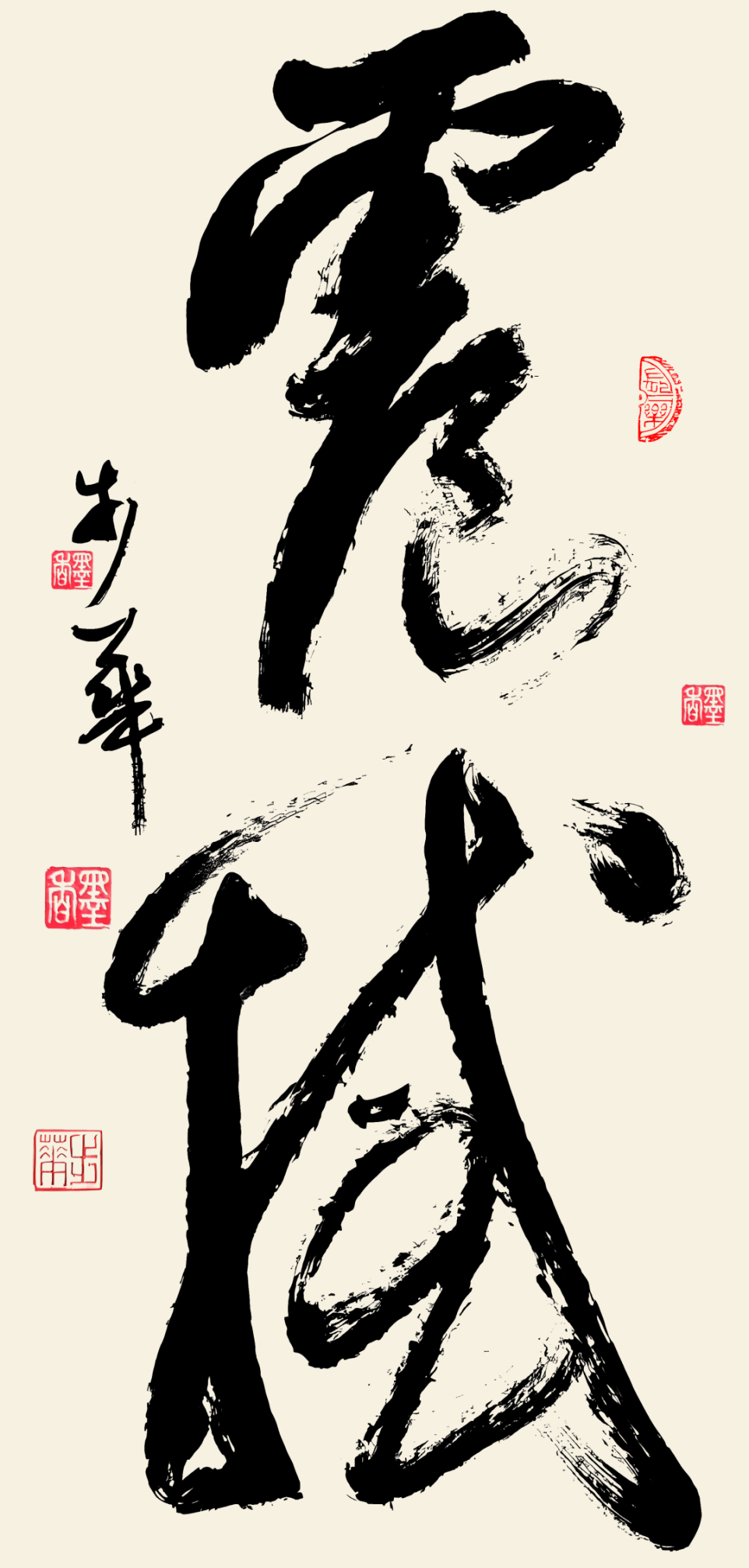

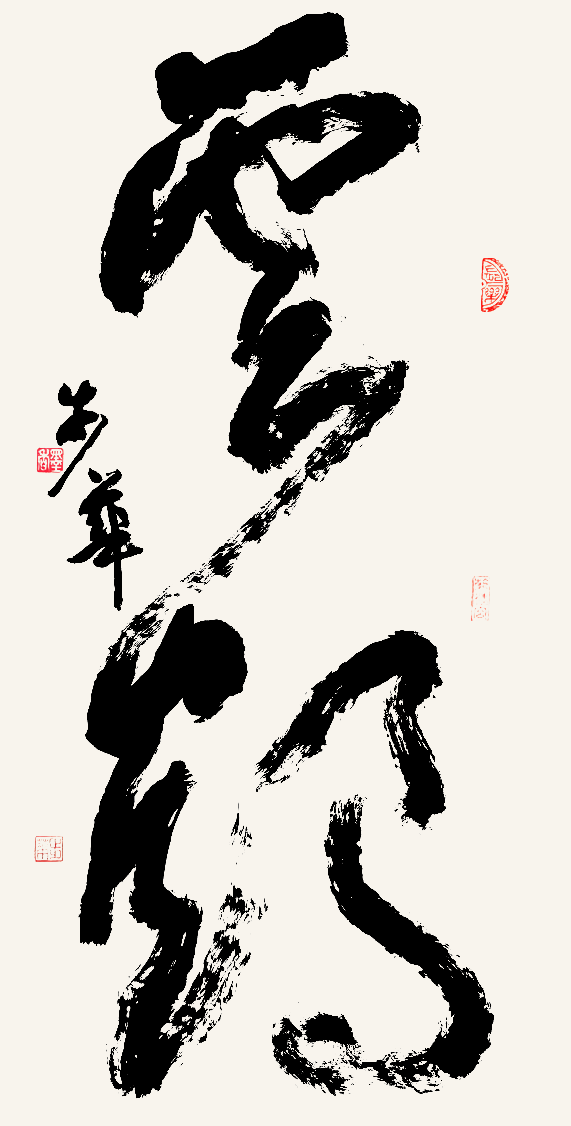

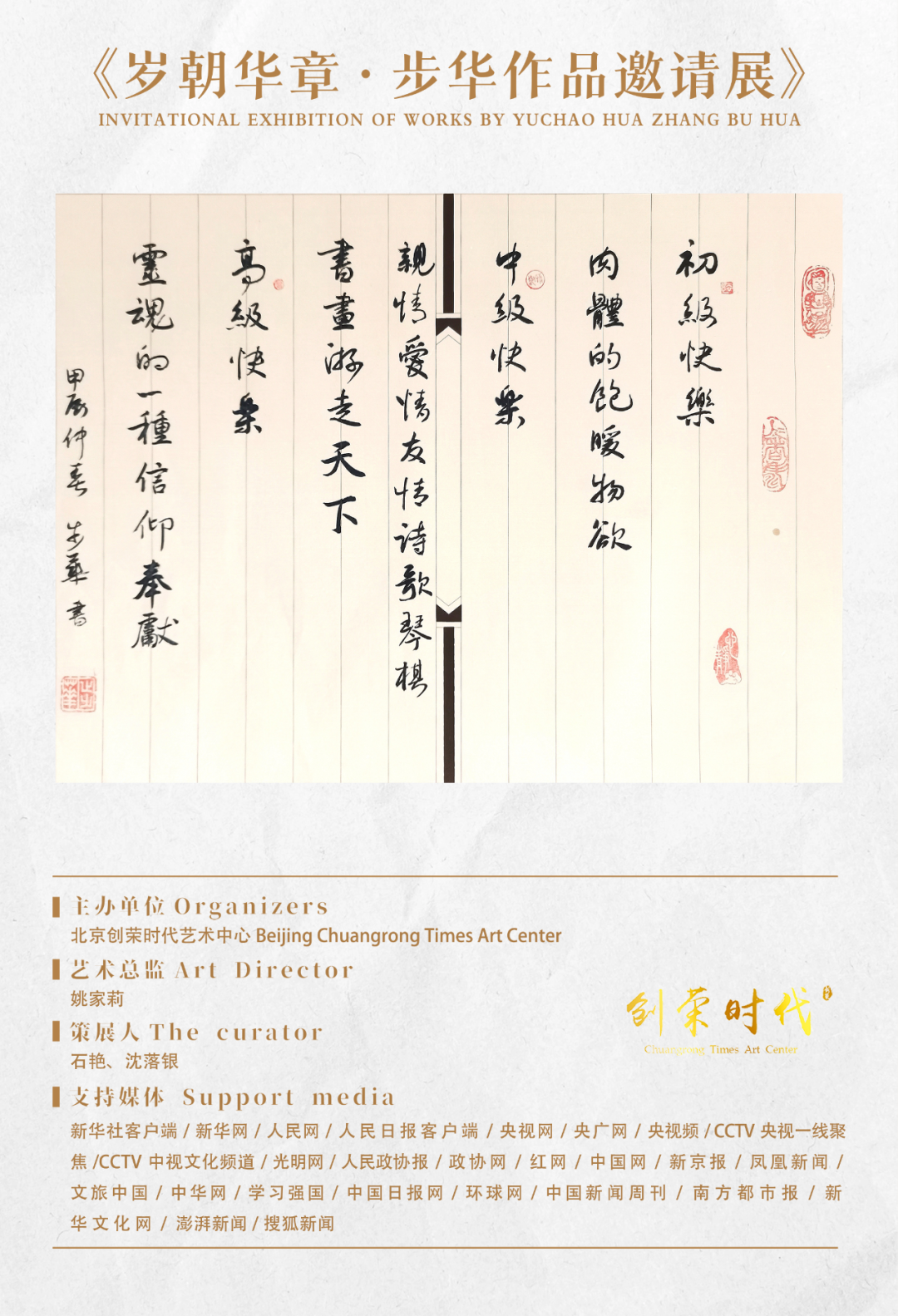

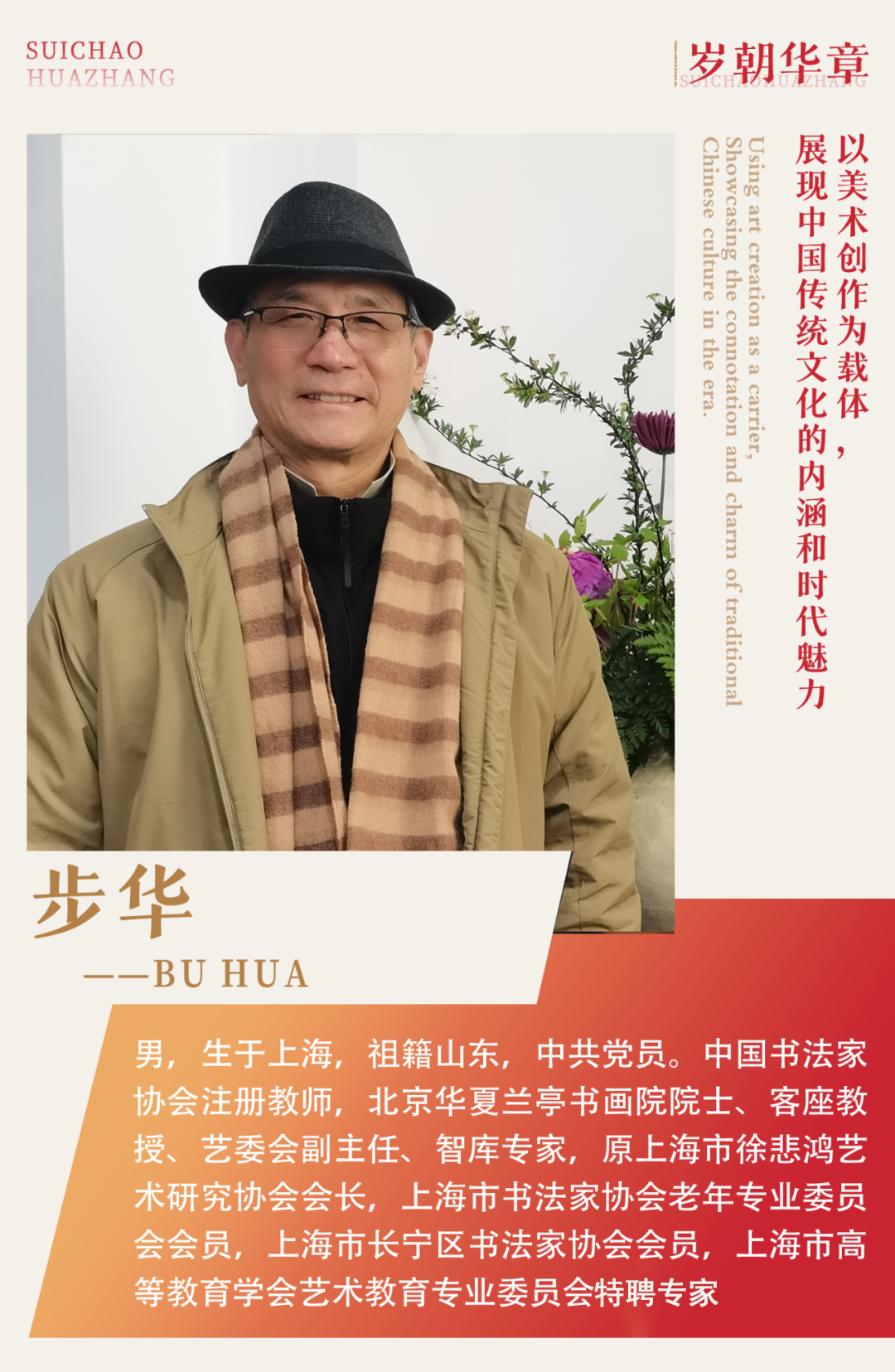

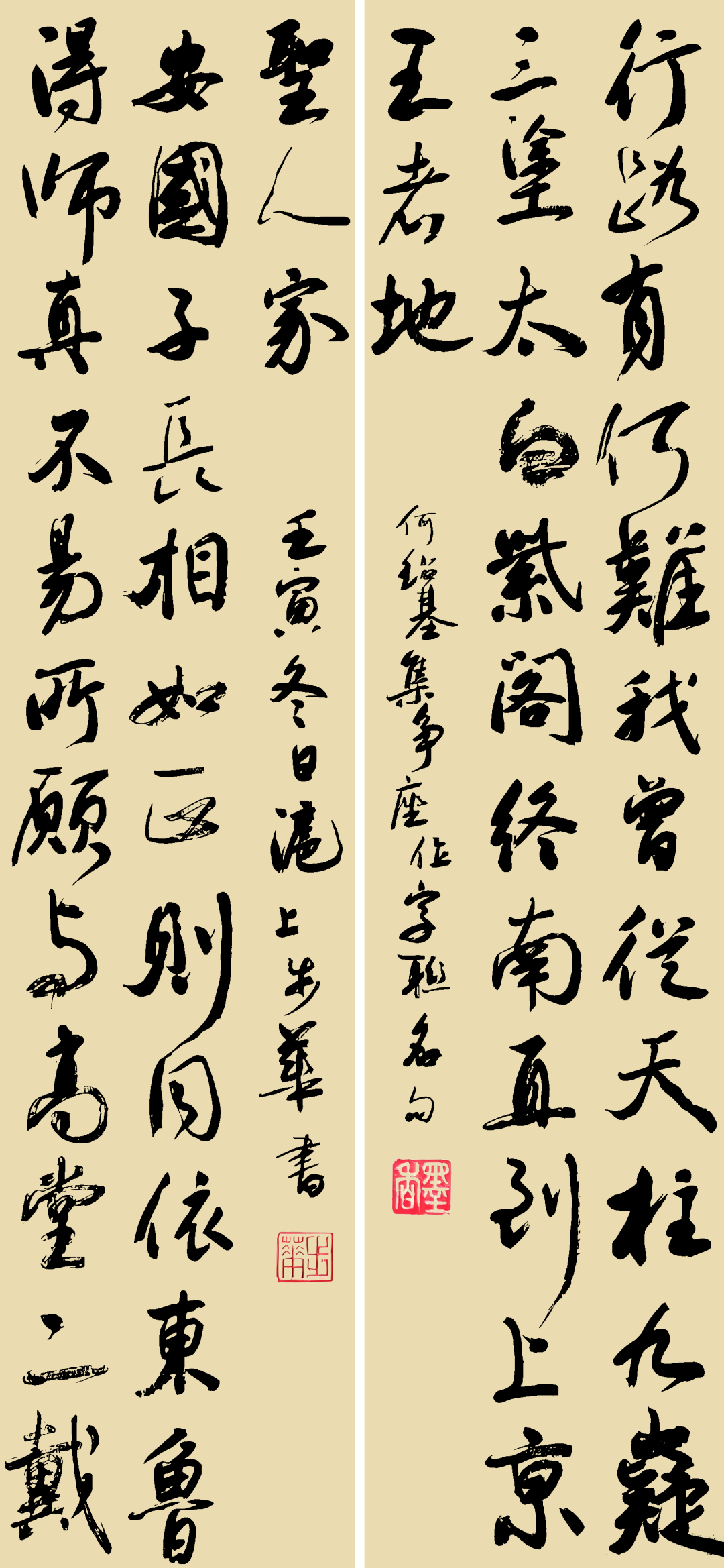

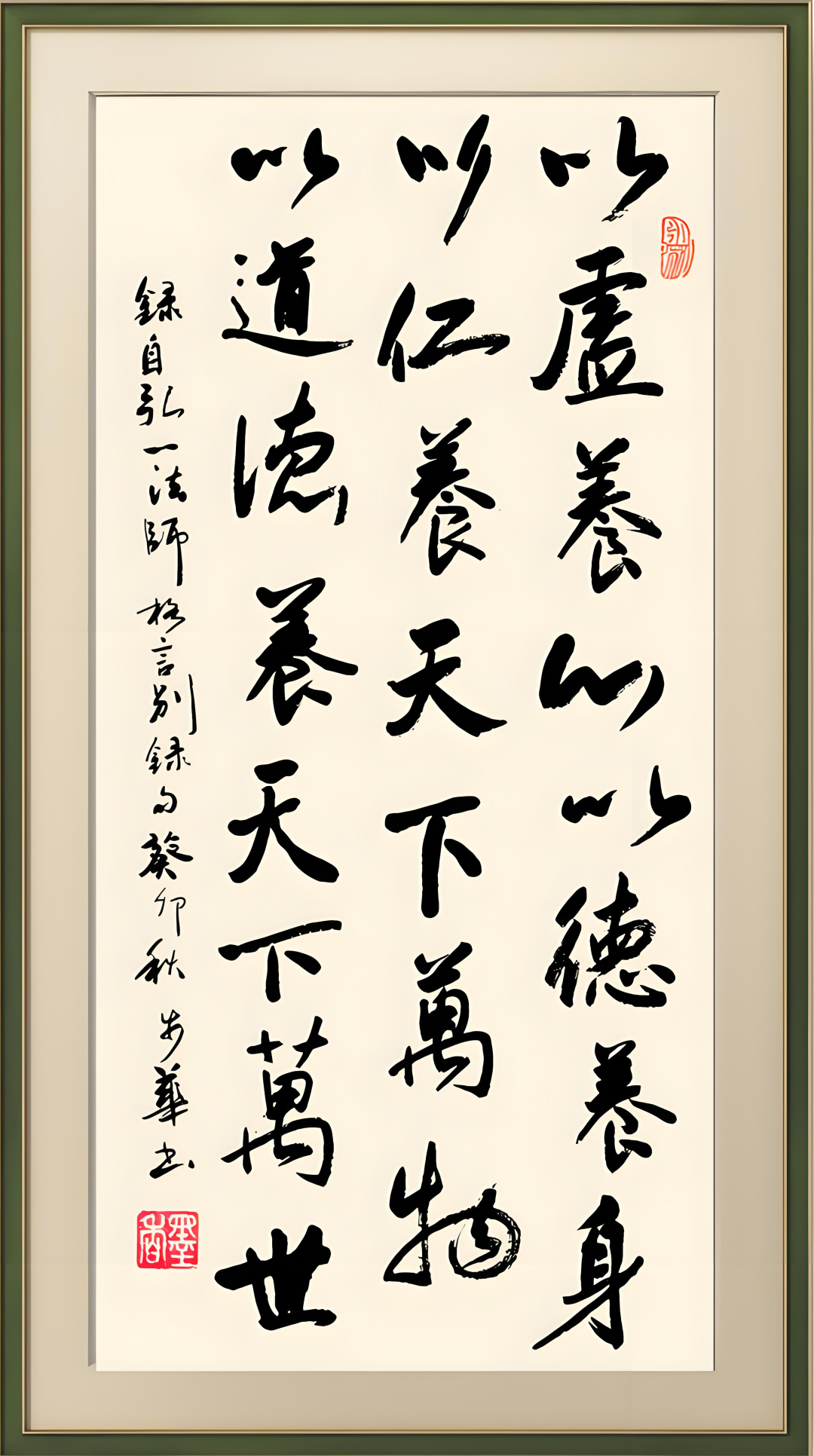

师承富华,得益于钱茂生等名师倾教,师法颜楷,擅真、行、草。五十多年学书经历。用笔擅长以圆润、厚实、宽博、流畅为境,曾在上海、全国获奖。学书理念是:传承修身唯一,学以致用其二,以文会友第三。

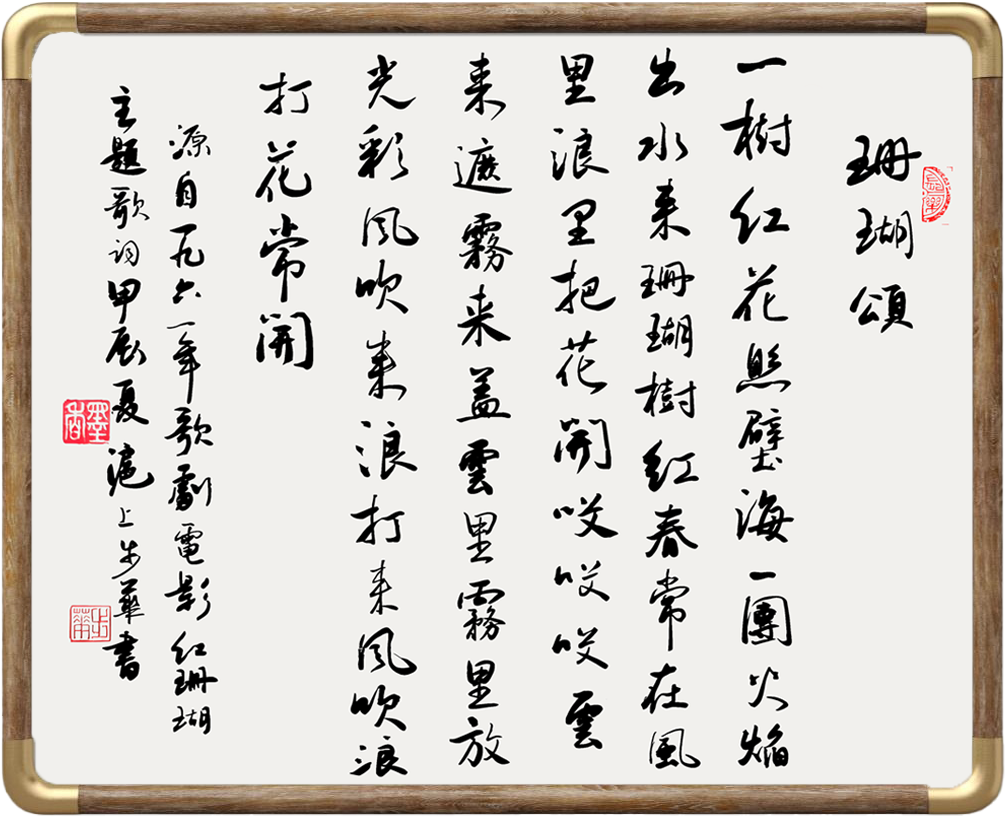

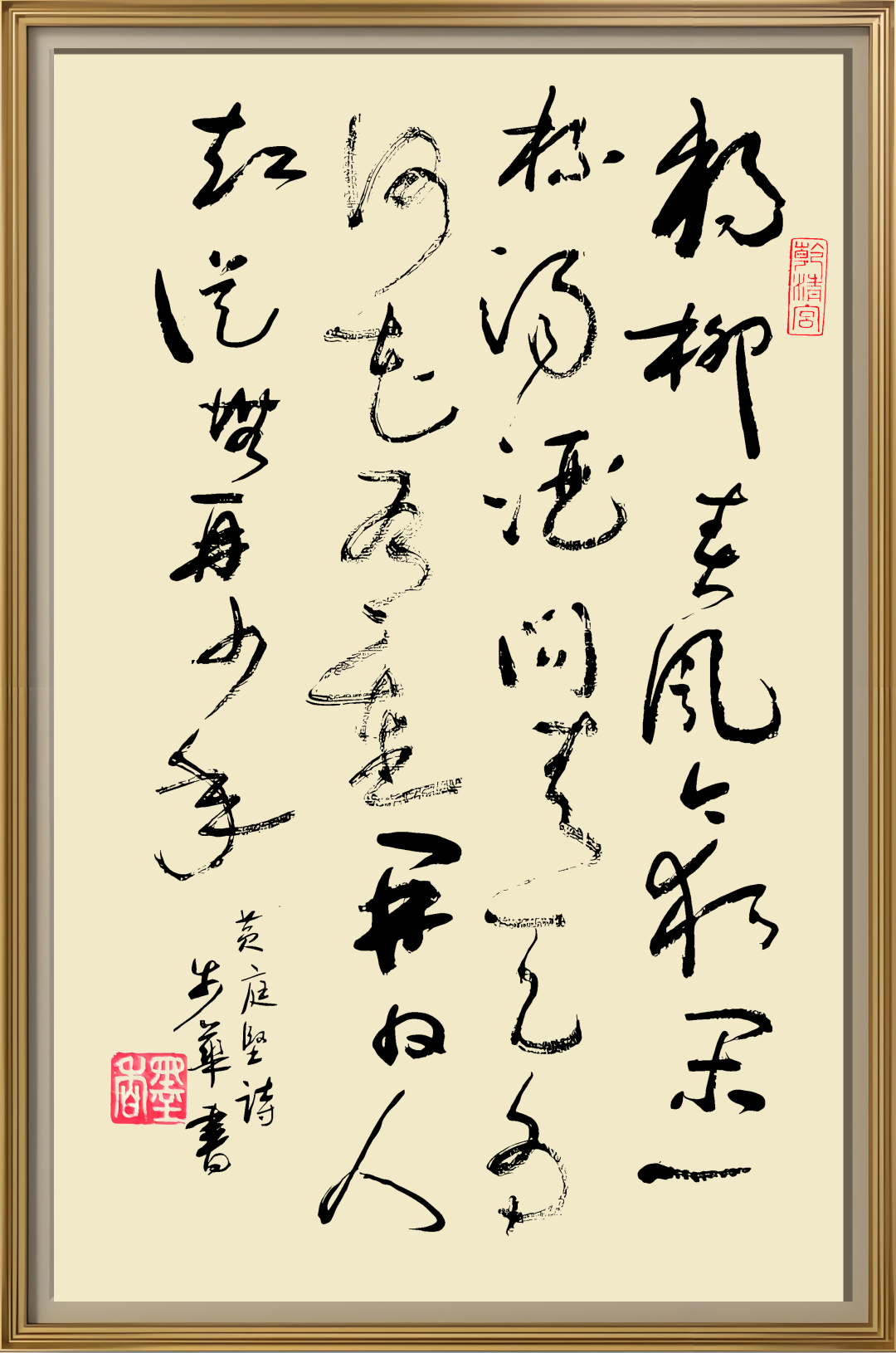

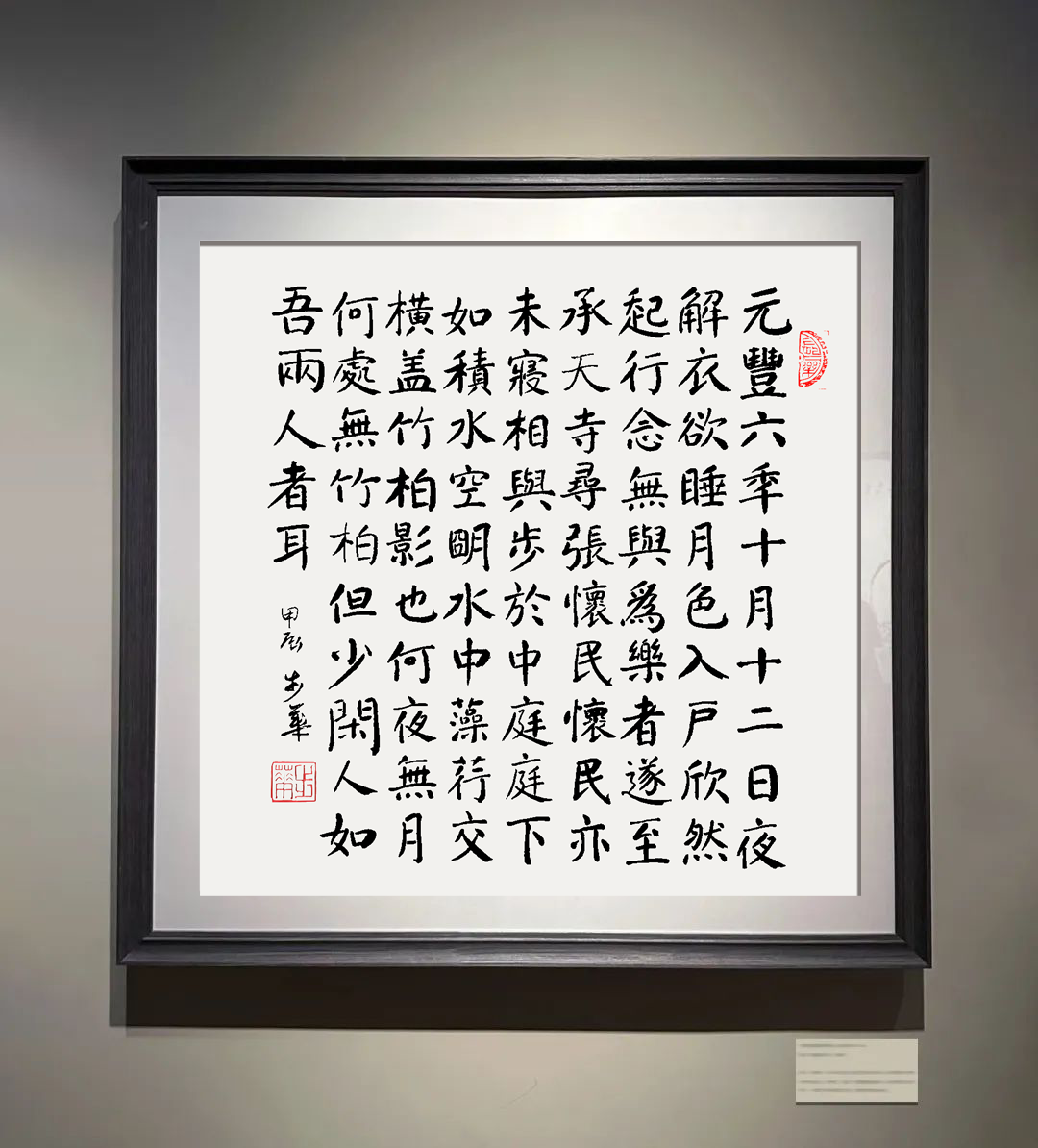

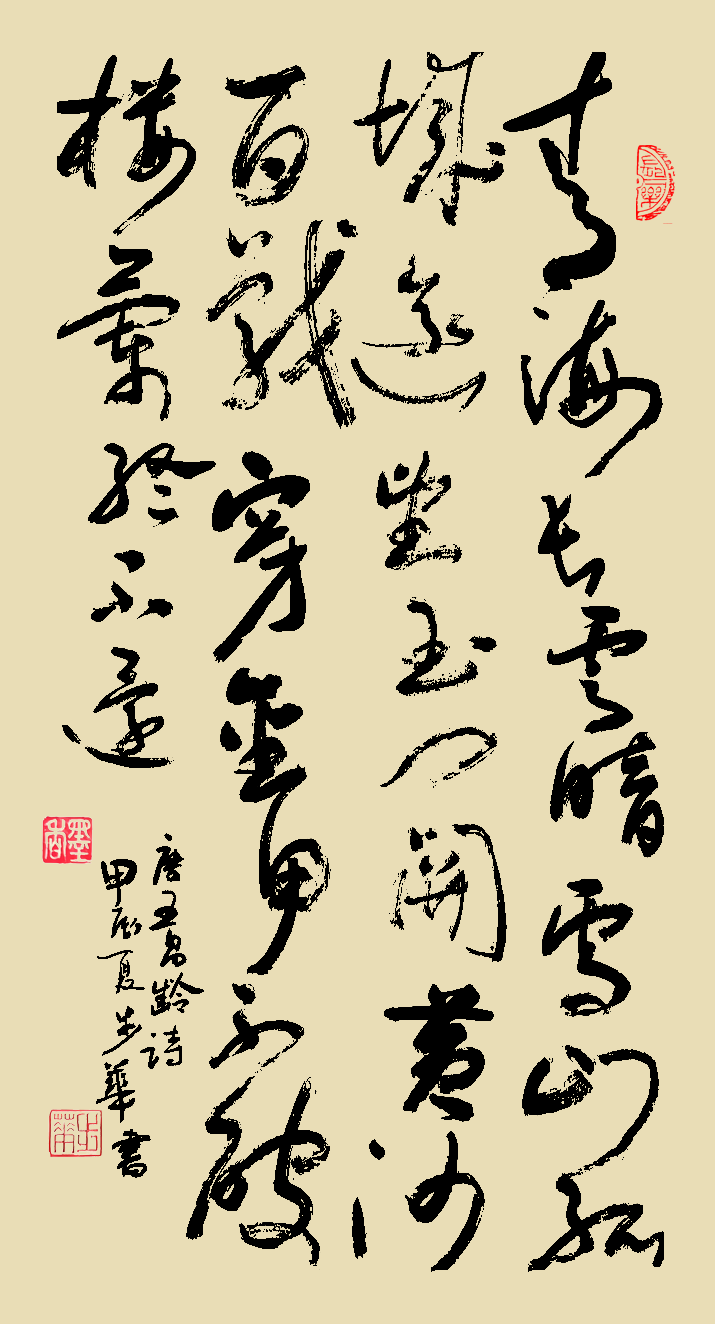

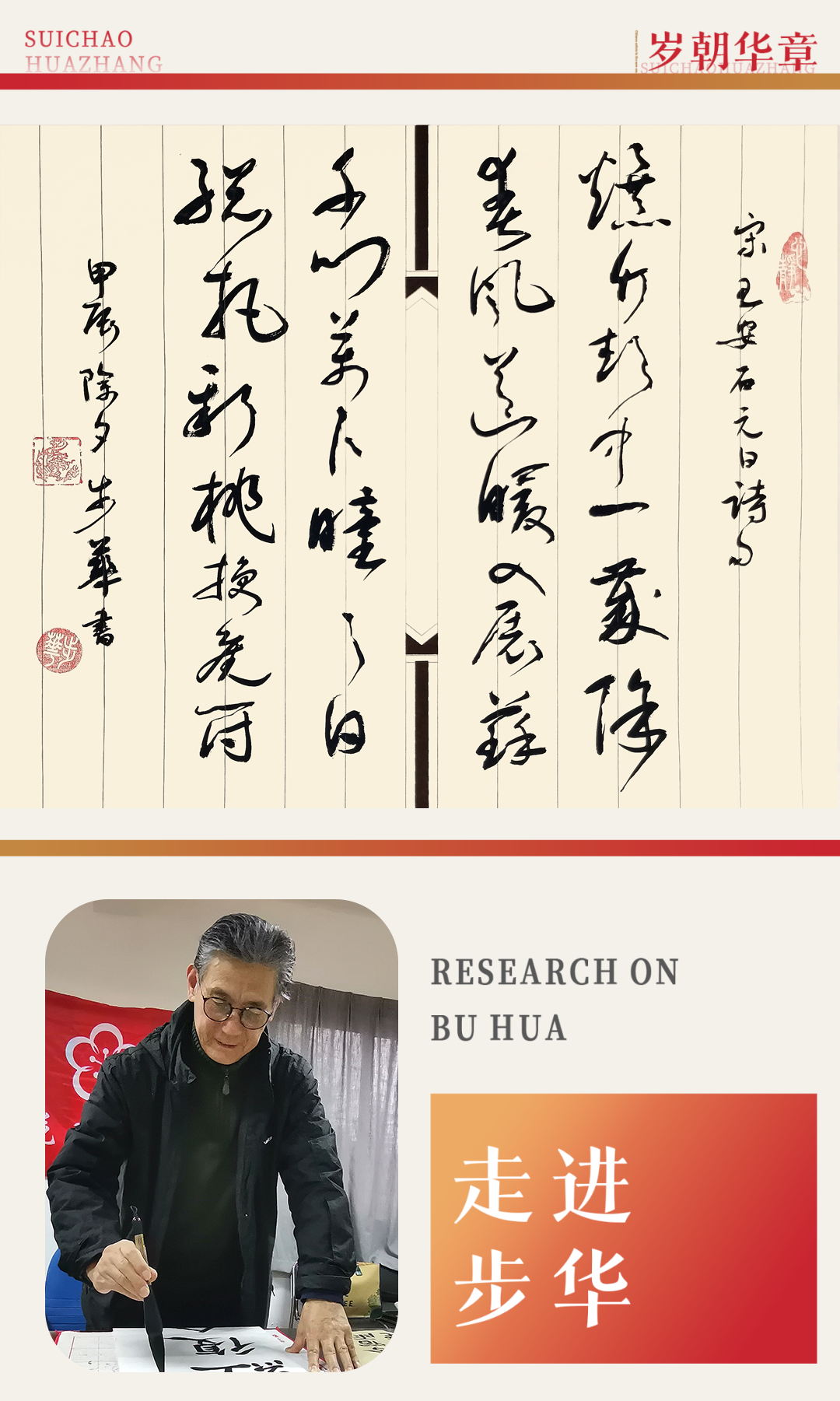

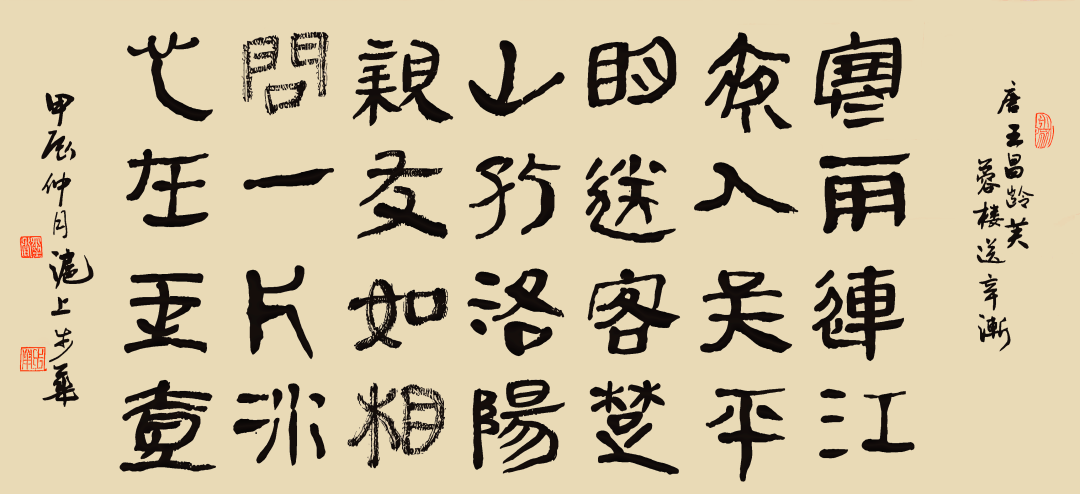

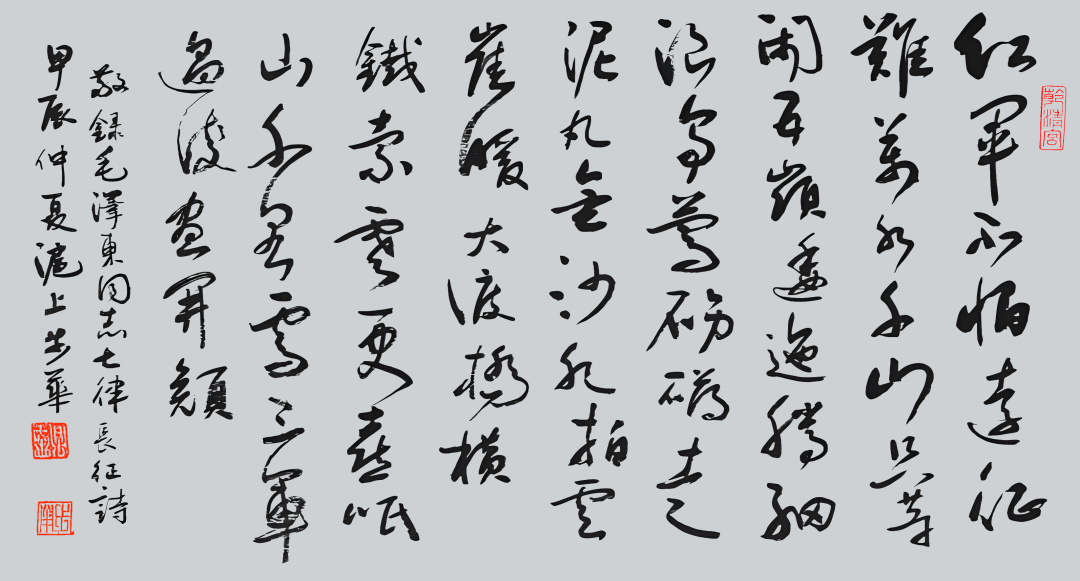

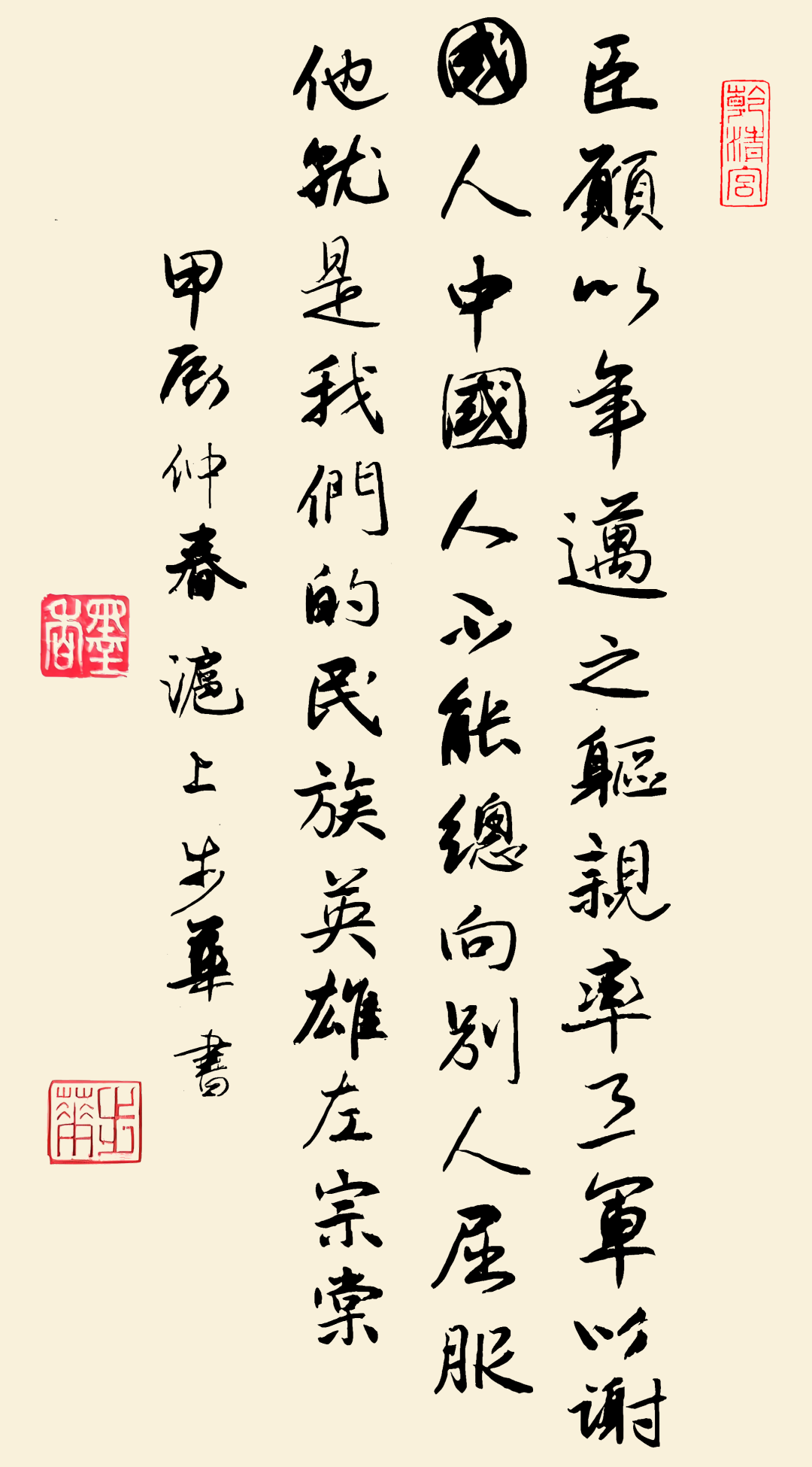

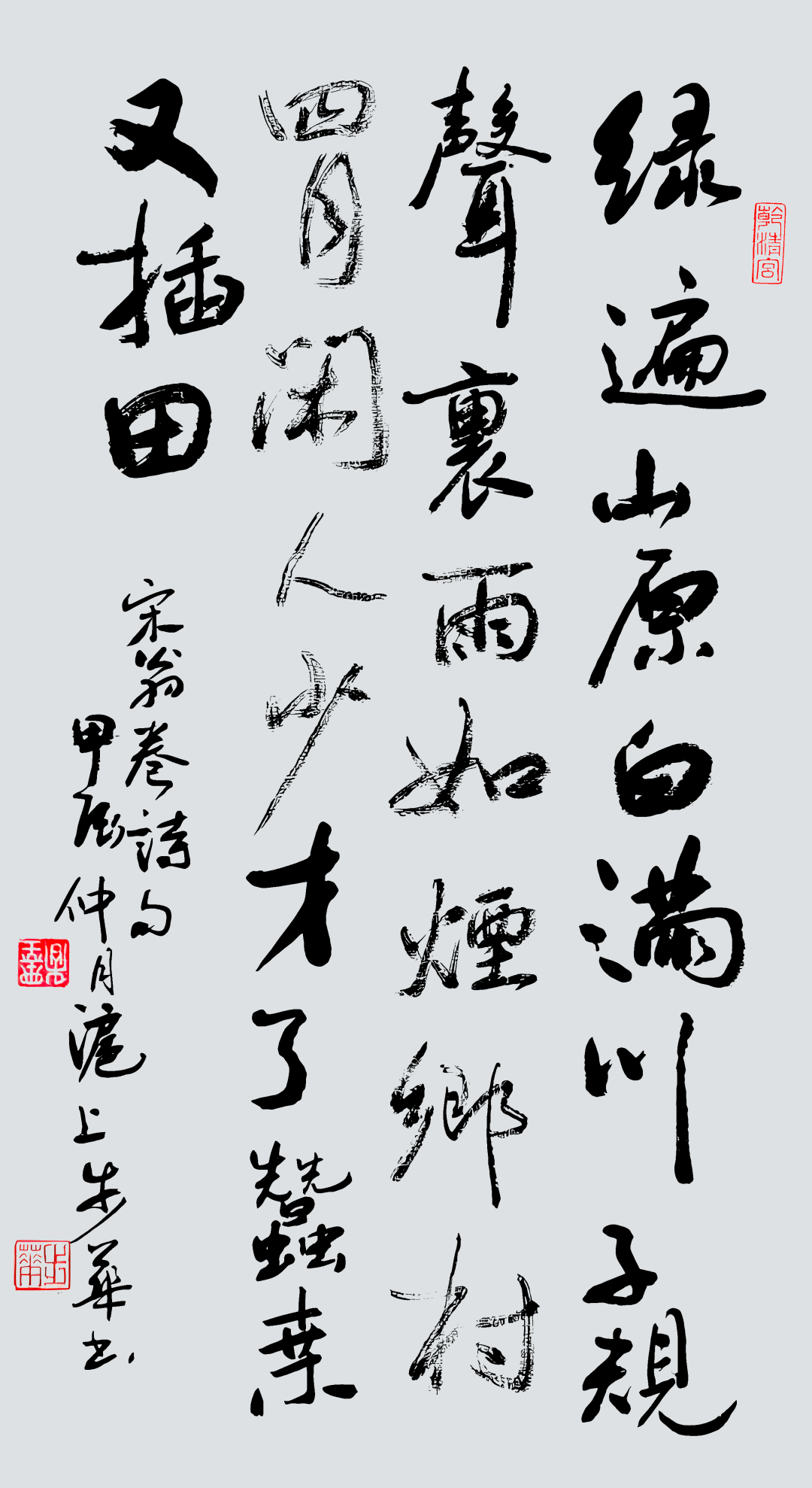

“步华书法借鉴传统根基,在他的用笔、结字、章法和文字内容以及艺术与文化素养方面都能体现出来,并能将传统笔墨,化为自我、转化为时代精神。他的行草书《沁园春.雪》 、《李白送孟浩然之广陵》等作,更能体现出他那融古出新的创作理念”。

以上是著名书法评论家王晓光先生的点评片段。

(注:王晓光先生为西泠印社社员、中国书法家协会学术委员会委员、原上海市书画出版社书法研究杂志副编审)

墨痕里的山河岁月

上海深巷里飘着栀子香气的午后,总能在步华先生的书斋听见宣纸与狼毫的私语。这位将半世纪光阴倾注于砚田的书写者,案头常年供着两块镇纸:一方是曲阜孔庙拾回的残碑,另一枚却是陆家嘴的玻璃幕墙切片。这般看似矛盾的并置,恰似他书法美学的注脚——在青铜器的斑驳与霓虹灯的流彩间,寻得墨韵的第三种可能。

他的腕底藏着两个时空。当临写《颜家庙碑》时,指节因用力而泛白,仿佛触摸到安史之乱那年长安城的墙砖;转而挥洒《沁园春·雪》,笔锋忽如黄浦江的潮信,裹挟着新时代的磅礴。有观者说看他的字会眩晕,宣纸上的时空褶皱层层叠叠,既有琅琊刻石的古穆苍苔,又闪烁着外滩光影的液态金属光泽。

钱茂生教授惊叹其笔下的"矛盾修辞"——枯笔似吴昌硕的焦墨老藤,润处却如莫奈笔下的睡莲。这种穿越东西方美学的对话,在《送孟浩然之广陵》中尤为惊艳:字间疏密恍若江南烟雨的层次,飞白处竟渗出些许波洛克式的行动痕迹。

但最动人的或许不是展厅里那些获奖作品。某个梅雨季的傍晚,笔者撞见他在社区书院教九旬老人执笔。布满老年斑的手被他轻轻拢住,"您看这笔竖要像弄堂里晾衣杆的影子",话音未落,宣纸上的墨迹已与窗外细雨融为一体。此时忽然懂得他常说的"书法是心跳的拓印",那些头衔与奖项背后,分明跃动着更珍贵的温度——当徐悲鸿研究会会长的严谨遇见街角书法班的烟火气,文化传承才真正有了血肉。

此刻窗外梧桐簌簌,他正在丈八宣纸上书写《赤壁赋》。狼毫起落间,忽见江上清风化作了苏州河的柔波,山间明月竟映出东方明珠的倒影。这种时空错位的魔幻,或许正是海派书法最动人的当代性:当千年笔墨基因与摩登都市的脉动共振,每一道墨痕都成了文明演进的年轮。