艺术个案研究 | 马伟:“笔锋游走岁月图”

艺术,作为人类文明的精神镜像,始终以感性形式编码着个体与时代的双重记忆。在全球化与数字技术重塑文化生态的当下,艺术创作已突破地域与媒介的藩篱,成为跨文化对话的活性载体。本研究以艺术家个案为棱镜,旨在穿透作品表层的形式美学,探求其背后交织的文化基因、心理图式与社会能量场。

传统艺术史研究常受限于风格演进线性叙事或天才论范式,易将艺术家简化为艺术运动的时间注脚。本课题则尝试构建“微观—中观—宏观”的三维研究模型:通过视觉符号的考古学解构(微观),还原个体创作系统的生成密码;借助跨地域艺术家社群的比较研究(中观),定位个案在文化迁徙中的坐标位移;最终连接后殖民理论、媒介生态学等视角(宏观),揭示艺术实践如何作为社会变革的隐形推手。方法论上,除图像志分析与档案梳理外,更引入数字人文工具进行创作母题的语义网络建模,并采用参与式民族志深入艺术家工作室,捕捉未被文本化的创作现场逻辑。

此研究的学术价值不仅在于填补某艺术家系统性研究的空白,更试图回应当代艺术研究的范式危机——当NFT艺术颠覆物质性、AI创作挑战作者主体性时,个案研究如何超越传记式书写,成为解码文化转型的密匙?我们期待这项研究能为艺术社会学提供新的分析单元,同时启示文化机构构建更具生态性的艺术评价体系。

全文将以“创作语言的重构—文化身份的协商—社会介入的路径”为线索,在流动的现代性语境中,展开一场关于艺术主体性如何在不同权力场域中自我重塑的思想实验。这既是对个体艺术生命的深度凝视,亦是对艺术何为的当代诘问。

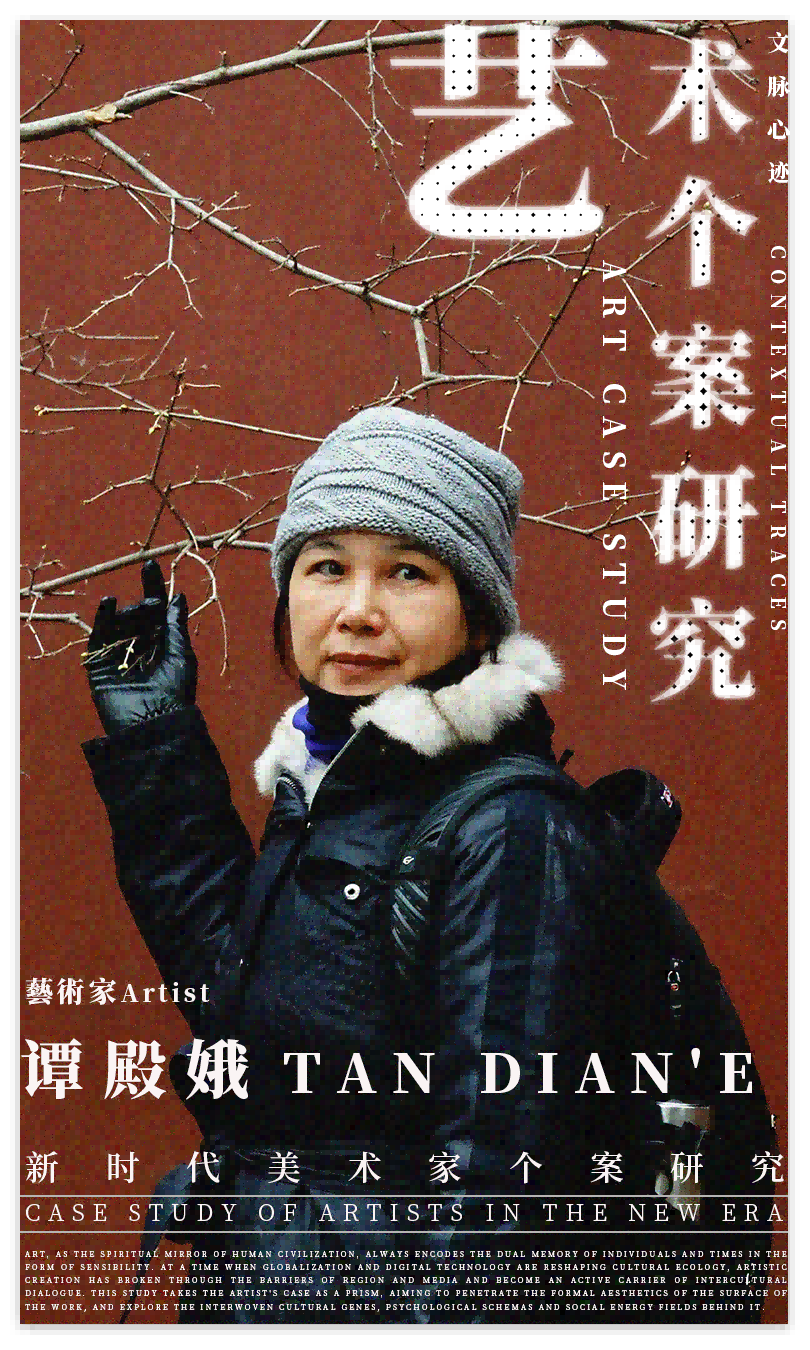

马伟,

祖籍山东淄博,

师从魏启后,夏国贤诸先生,2007年随中国艺术研究院博士生导师陈绶祥先生学习,结业于大隐国画研究院首届研修班。

陈绶祥先生入室弟子

中国书法家协会会员

山东省摄影家协会会员

枣庄市当代书法院副院长

枣庄市美术家协会顾问兼法人代表

枣庄市书法家协会顾问

我看马伟的书法

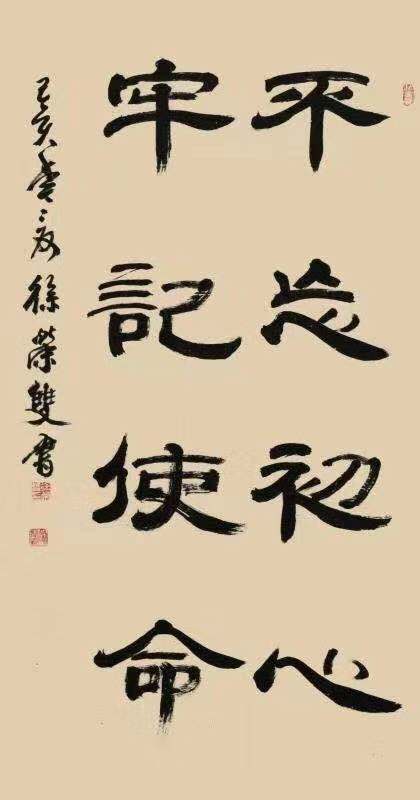

中国的书法艺术之所以高妙独特,薪火相传是关键所在,历史上出现的书法大家,无不是站在前人的肩膀上,古人和同时代的书法家都是他们学习借鉴的对象。魏启后先生是我国当代书法大家,他将米芾的用笔发挥的淋滩尽致,为求变化,在结体中参杂了汉简书的意趣,神態清健,身段婀娜。自宋代已降,学米者众,魏老不让前贤,甚或与吴琚各擅胜场。放眼当代书坛,魏老健笔凌云,真有“一览众山小”的气度。

马伟三十年前就与魏老结缘,因为工作上的缘故,非常便利向魏老请教。现在想来,马伟那时也就二十岁左右的年龄,他对魏老的推崇,足见其识见之高。二十多年来,马伟成为魏老家中的常客,聆听魏老教诲,揣摩魏老写字,请魏老批改作品,未曾间断。这自然是难得的机缘,这期间,他的眼界大开,书艺不断提高。

马伟的书法一望而知受魏老影响至深。他对用笔的理解和驾驭,得米家三味(这也证明魏老真正抓住了米芾要旨),偶然在结体的摇曳摆动中,透漏出魏老风姿。但马伟的书法自有其独特的一面。马伟从商,谈吐间却无铜臭之气,表现在书法上,流露出清雅隽永的气息;马伟处事严谨而大气字的内空间也比较方整从容,绝无猥琐颓靡之象一一此皆本性使然。盖因技法不同,清雅一路书风的书法很难写好大字,如法炮制,难免失于流媚无力,马伟的对联却相当精彩,既能体现出用笔的畅快,线条又有厚度和迟濯感,碑帖兼容一一这是他豪迈一面的展现,也是他常年临习汉碑的结果。马伟酷爱现在刻字艺术,刻字不类传统书法,设计、操作过程比较繁琐。马伟的刻字作品很见匠心,异趣迭出,精雕细琢,这表明他不但具有较强的现代意识,而且做事极具耐心。2009年12月,魏启后先生仙逝,马伟黯然神伤独驱车五百里冒雪前往送行,那份对魏老发自内心的崇敬钦佩和深切缅怀让人感动。

刘玉鼎(著名书法家、枣庄市书法家协会原主席)

《马伟,闲居偶题》

张明军

书斋静对篆香前,半日偷来世外天。

洗砚鱼嬉松墨水,煮茶鹤避竹炉烟。

浮生但得闲中趣,俗累元无静里缘。

独坐芸窗春昼永,一帘花事落吟笺。