艺术个案研究 | 顾宝兴:“金陵山水:马跃画境”

艺术,作为人类文明的精神镜像,始终以感性形式编码着个体与时代的双重记忆。在全球化与数字技术重塑文化生态的当下,艺术创作已突破地域与媒介的藩篱,成为跨文化对话的活性载体。本研究以艺术家个案为棱镜,旨在穿透作品表层的形式美学,探求其背后交织的文化基因、心理图式与社会能量场。

传统艺术史研究常受限于风格演进线性叙事或天才论范式,易将艺术家简化为艺术运动的时间注脚。本课题则尝试构建“微观—中观—宏观”的三维研究模型:通过视觉符号的考古学解构(微观),还原个体创作系统的生成密码;借助跨地域艺术家社群的比较研究(中观),定位个案在文化迁徙中的坐标位移;最终连接后殖民理论、媒介生态学等视角(宏观),揭示艺术实践如何作为社会变革的隐形推手。方法论上,除图像志分析与档案梳理外,更引入数字人文工具进行创作母题的语义网络建模,并采用参与式民族志深入艺术家工作室,捕捉未被文本化的创作现场逻辑。

此研究的学术价值不仅在于填补某艺术家系统性研究的空白,更试图回应当代艺术研究的范式危机——当NFT艺术颠覆物质性、AI创作挑战作者主体性时,个案研究如何超越传记式书写,成为解码文化转型的密匙?我们期待这项研究能为艺术社会学提供新的分析单元,同时启示文化机构构建更具生态性的艺术评价体系。

全文将以“创作语言的重构—文化身份的协商—社会介入的路径”为线索,在流动的现代性语境中,展开一场关于艺术主体性如何在不同权力场域中自我重塑的思想实验。这既是对个体艺术生命的深度凝视,亦是对艺术何为的当代诘问。

顾宝兴

字:广生,别号:顾马。江苏启东籍人。生于上海。斋号:汉唐精舍,别署适园闲人。擅长绘山水、走兽、人物。偶尔吟诗填词、散文。兼策展人,偶尔作曲写歌。

毕业于西安交通大学。

上海书画院画师,

上海诗词学会会员,

中国楹联学会会员,

上海楹联学会会员,

中国民主建国会上海市委文化委员会副主任,

北京市丰台区文联美术家协会会员,

上海市浦东新区美术家协会会员,

南通市沙地暨海洋地域文化研究会理事。

曾任

上海交通大学东方艺术交流中心理事,

上海交通大学世界遗产学研究交流中心理事。

出版著作及其他

2020年 《岂任冠疫,与子同战》由上海历史博物馆收藏。

2020年 《白居易自省清吟图》陕西省渭南博物馆收藏。

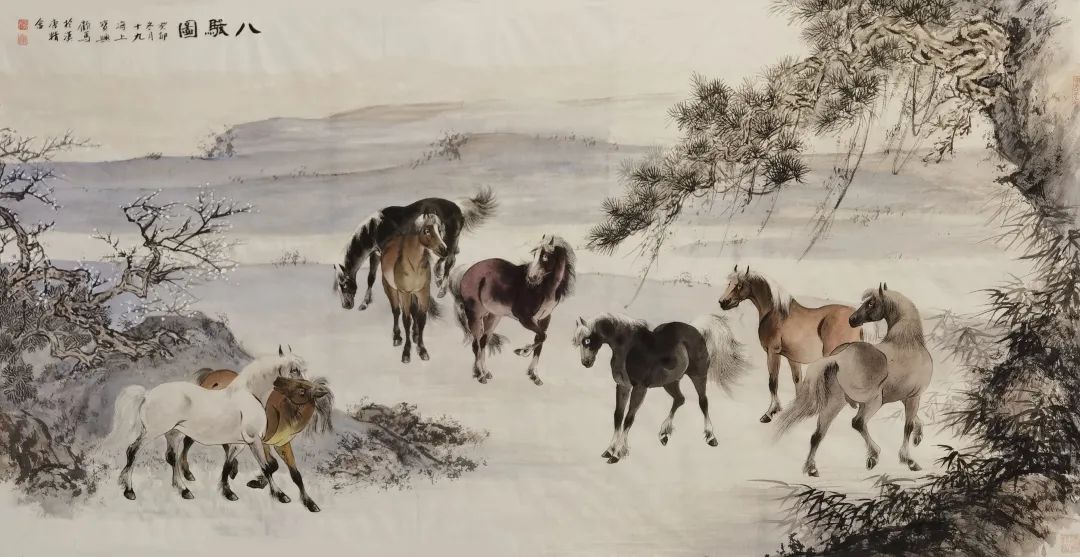

2020年 《八骏图》等十幅作品上海交通大学密西根学院收藏。

2014年,巨幅作品《远山图》由国家一级博物馆武汉辛亥革命纪念馆作为国家级重大题材收藏并长期陈列展示,立馆以来该馆收藏现代中国画家第一件作品。

2010年诗歌《黄河长江在汉字里》获全国一等奖,奖金全部捐给上海慈善基金会。此诗于各省市电视台、电台。及各大院校播出、演出至今。

著作出版:《画马百态》、《马的画法》、《动物画谱》、《顾宝兴画集》

合著《写意鱼画法》、《海上画派动物画技法》、《骏马百图》、《海派书画家名典》

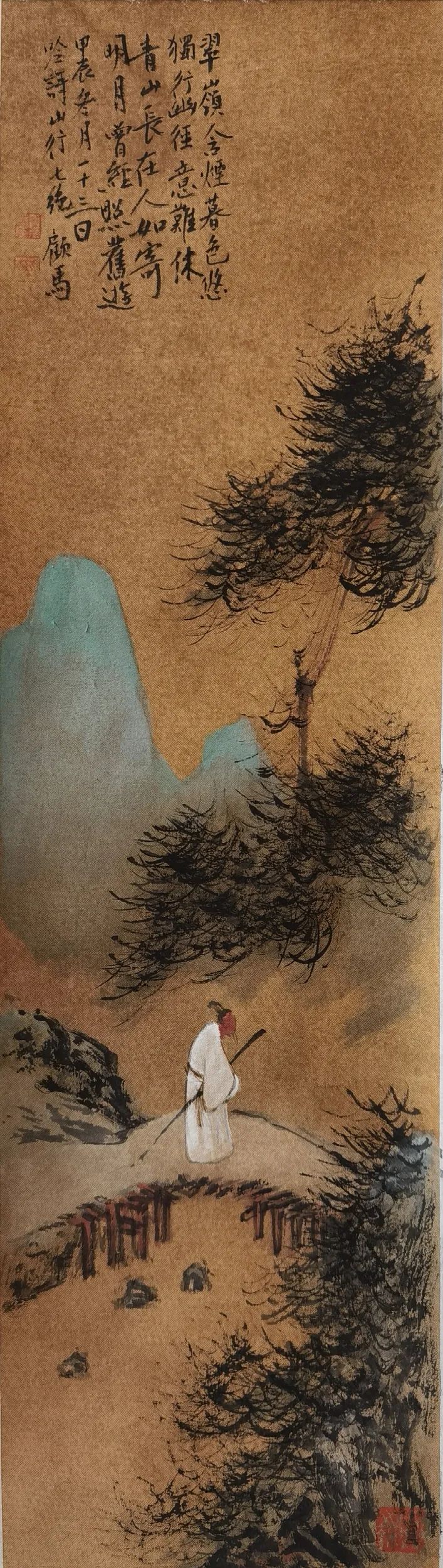

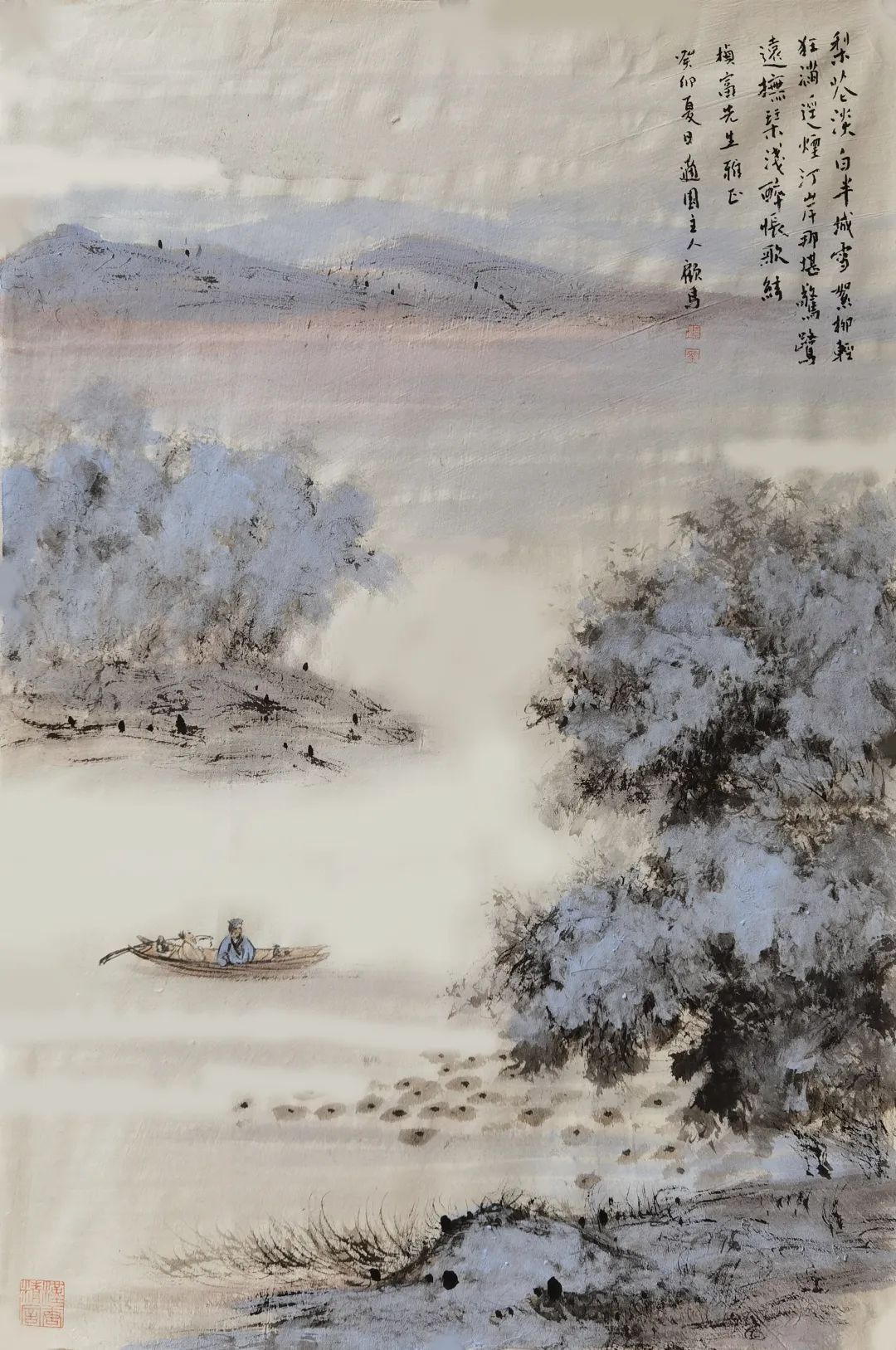

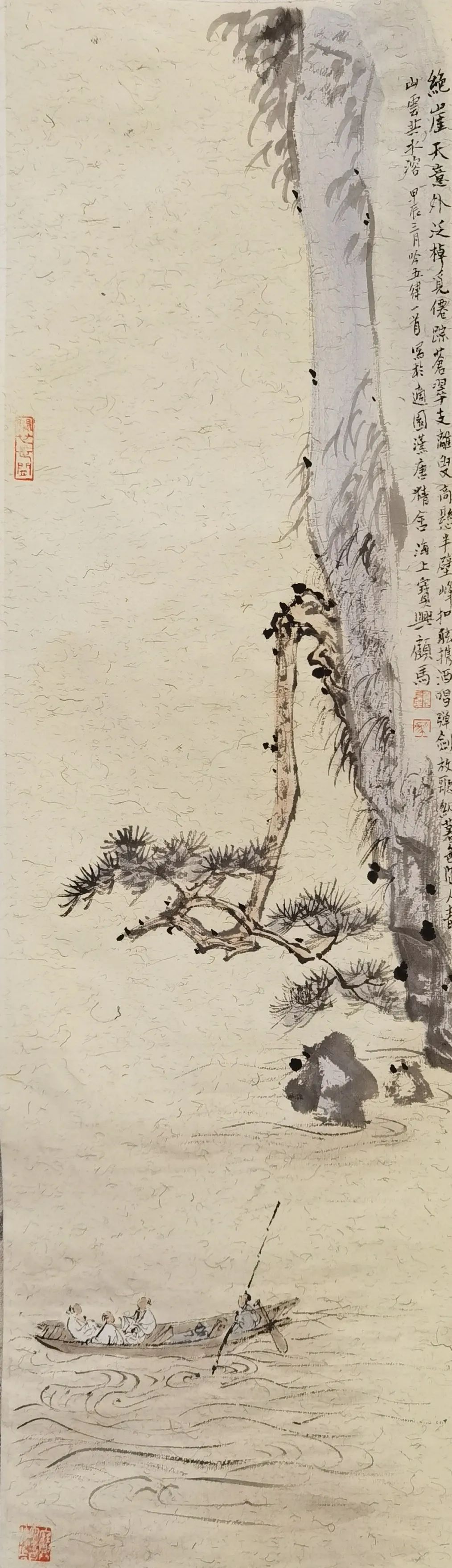

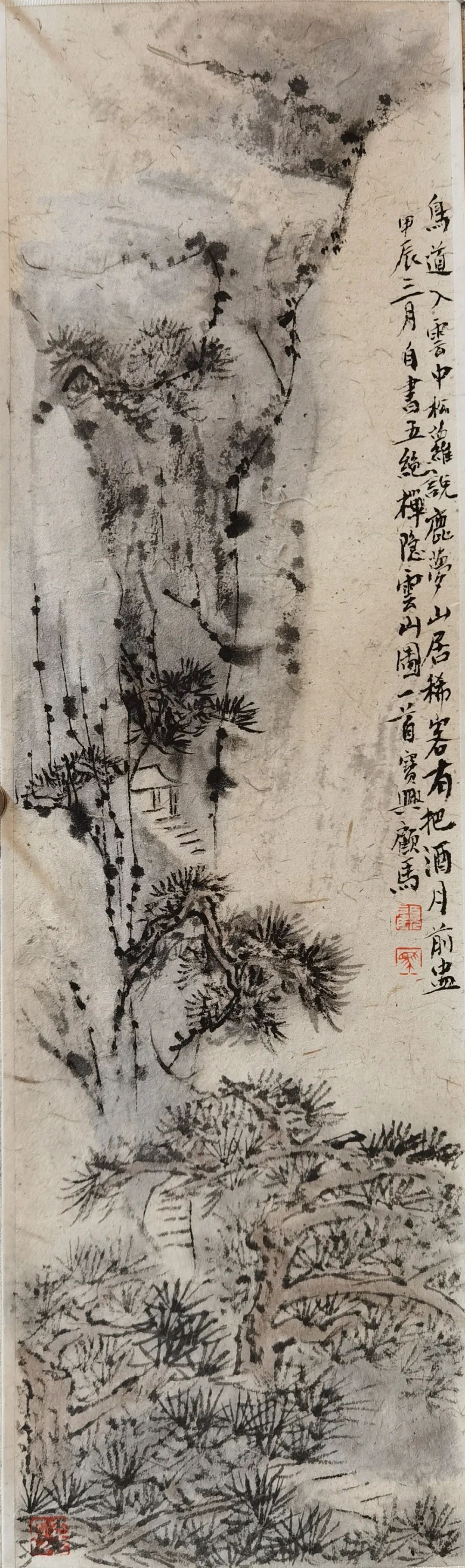

代表作品

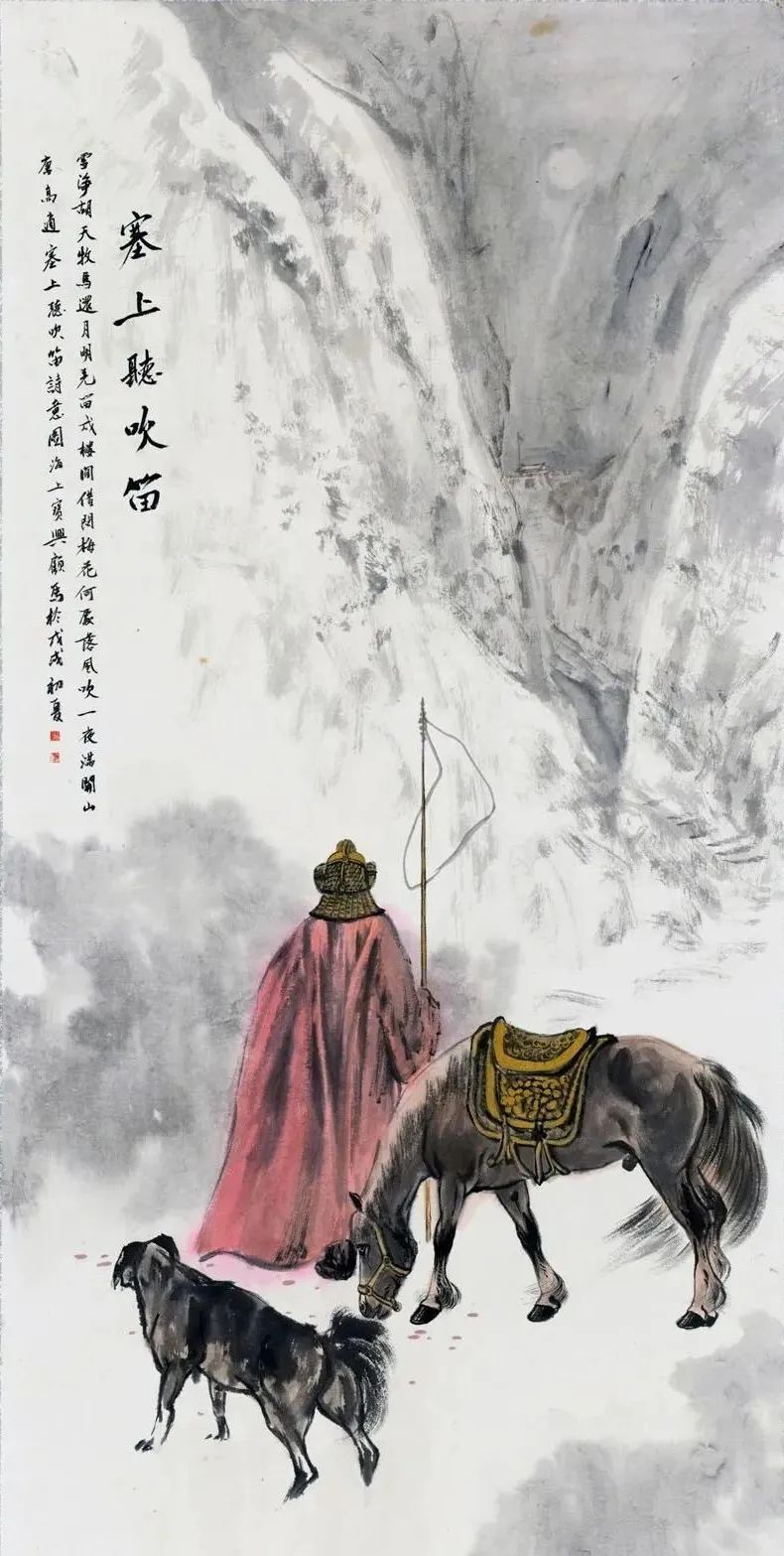

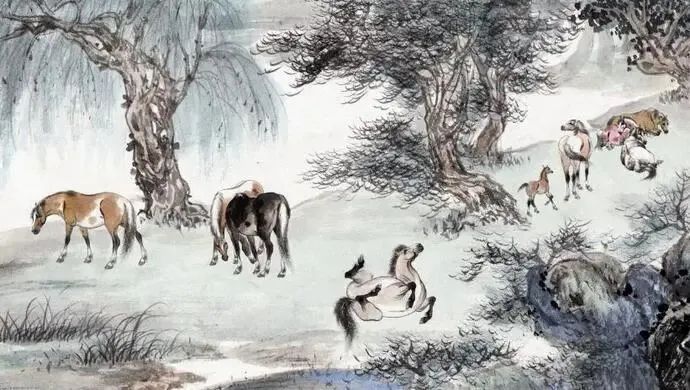

绘画:《百骏图》《八骏图》《远山图》《岂任冠疫,与子同战》《白居易自省清吟图》

诗歌:《黄河长江在汉字里》

对话顾马:溯源艺术灵魂深处的追求

在海上画坛,诗人,画家顾马有着独特的地位,其艺术生涯丰富而传奇,在绘画、诗词领域均一定的独特建树。近日,我们有幸与顾马展开深度对话,试图揭开他艺术世界的神秘面纱。

问:顾老师,您是如何开启自己的艺术之路的呢?

顾马:最初,内心对美的敏锐感知与强烈向往,如同磁石般吸引着我踏入艺术领域。偶然邂逅绘画与诗词,用现在艺术家比较时髦的话语,就好似寻得了一把能开启灵魂表达大门的钥匙。在探索过程中,我感觉艺术拥有将内心那些难以言表的情感、对世界的深刻认知具象化的神奇魔力。每一次创作,都仿佛是与自己进行一场深度对话,同时也是倾诉内心想法的过程。这种奇妙体验让我深深着迷,从此便踏上艺术道路,开启了一段探索、持续成长的旅程。

问:您提到艺术具有 “无用之用” 的精神属性,能详细阐述一下您对艺术与生活、生命关系的理解吗?

顾马:从现实生活层面来看,艺术确实无法像食物、住所那般,直接满足我们的物质生存需求,看似 “无用”。然而,深入到精神维度,艺术的价值堪称无可估量。它宛如一位心灵密友,能悄然潜入我们的内心深处,满足我们对美的极致追求,有效平衡我们的情感。简单的说艺术是心灵走向宗教状态的桥梁。当我们静静欣赏一幅触动心灵的画作,或是低声诵读一首意境深远的诗词时,内心会不由自主地产生强烈共鸣,情感也能得到深度慰藉。这是人类独有的精神体验,也是人与动物的本质区别之一。于我而言,艺术已然成为使内心安稳、表达对现世感悟的重要方式。通过艺术创作,让生活和生命变得更有深度与质感。

问:您从市区搬到郊野,这一居住环境的改变对您的创作产生了怎样的影响?

顾马:市区生活热闹非凡,却也嘈杂喧嚣,琐事如同潮水般纷至沓来,严重干扰创作心境,让我难以沉下心专注创作。搬至郊野后,一切都焕然一新。这里环境清幽宁静,自然景色丰富多姿,每天清晨推开窗户,便能映入眼帘的是葱郁绿树与小河,耳畔传来悦耳的鸟鸣声。这般宁静氛围,让我得以轻松摆脱俗事的纠缠纷扰,更易沉浸于愉悦放松的状态。在这种心境下,常常有突发奇想的艺术构思。创作不再是刻意为之的任务,而是自然而然地融入日常生活,成为生活不可或缺的一部分。我能够创作时投入,闲暇时赏花、煮茶、看书。进入那种想画就画,想歇就歇的生活状态。

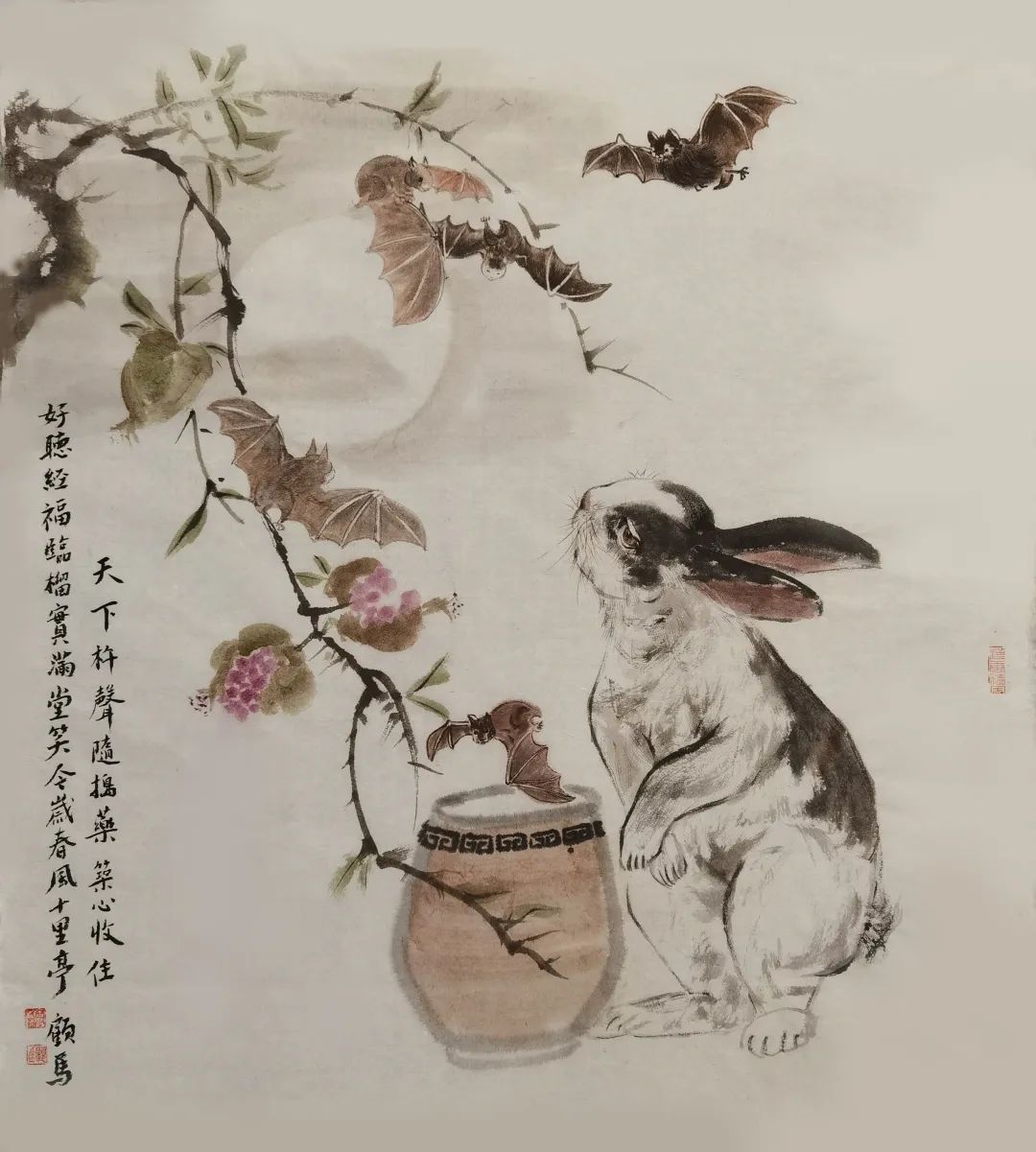

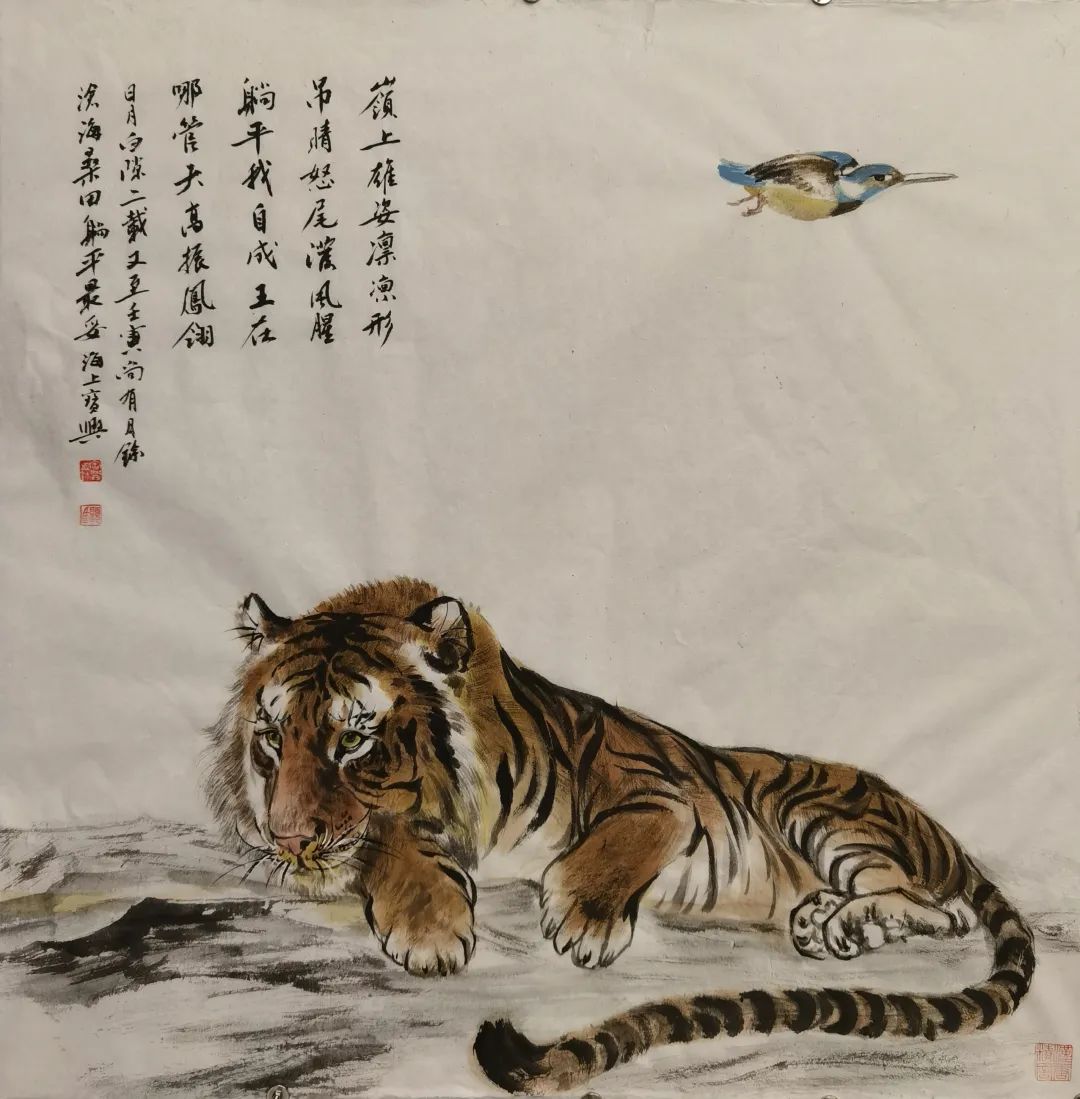

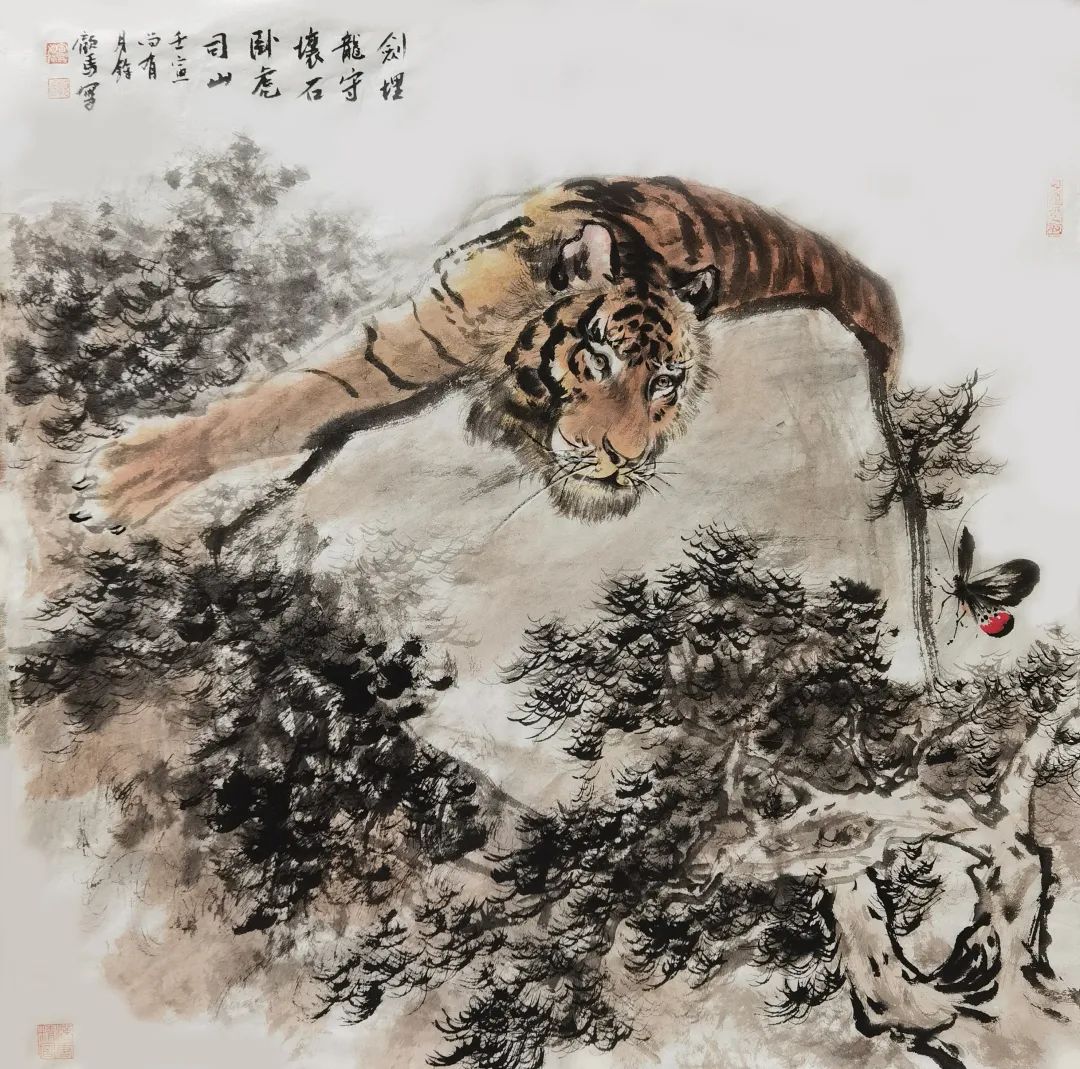

问:在您的艺术创作中,始终贯穿着对天地万物的敬畏与悲悯,能结合您的绘画作品谈谈这一点吗?

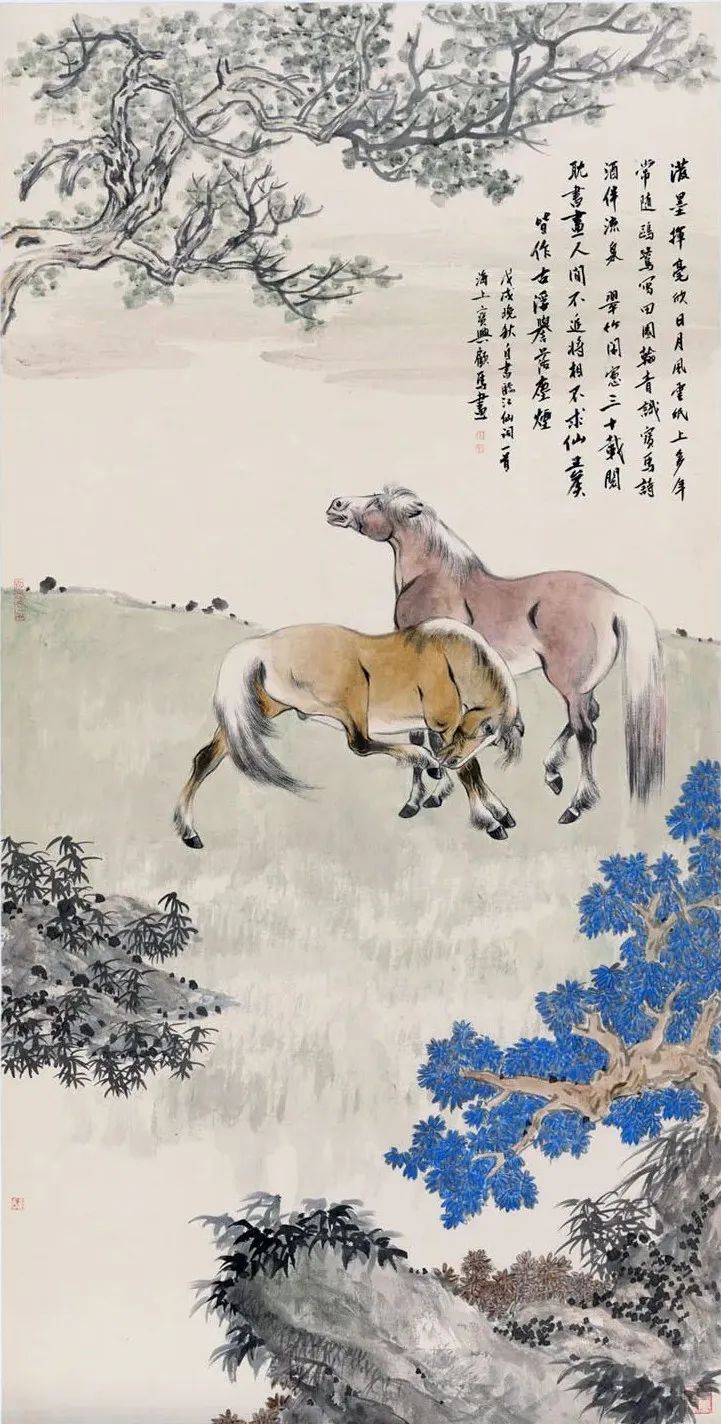

顾马:我始终坚信,书画首先应该是自己愉悦的,传达心灵的感受。也应当怀着对天地的敬畏之心、对万物的悲悯之情。以我的画作《百骏图》为例,创作这幅作品时,我深入思考了人与自然的关系。当时,社会发展迅速,人们在忙碌生活中似乎逐渐忘却了与自然和谐共处的美好。我期望通过画中的百匹骏马,展现自然生灵的美好与和谐。画中的马并非以勇猛、刚烈的形象示人,而是呈现出自然、温暖的状态,它们或悠然吃草,或相互嬉戏,与周围的山水草木融为一体,宛如自然界中的灵动精灵。我希望观赏者看到这幅长卷作品时,能真切感受到大自然的魅力,以及万物和谐共生的珍贵,进而引发对社会和谐愿景的深入思考,这也是我通过艺术创作想要传递的核心价值观。

问:您在诗词创作方面也颇有建树,且您的诗词多源自自身感受,很少直接抄写传统古诗词于作品之上。能否分享一下您创作这些诗词时的内心感受与创作思路?

顾马:诗词于我而言,是情感抒发最直接的载体。就拿《正冷香暗度,梅枝凝碧》来说,当时我置身于超山的冬日景致中,梅枝绽放,冷香幽幽飘散。我被这场景深深触动,脑海中自然而然地浮现出林逋 “梅妻鹤子” 的韵事,那种超脱尘世的孤寂与高洁。我试图通过文字,将眼前的实景与心中的感慨相融合,用 “瘦影横斜,独向霜天弄寒色” 描绘梅的姿态,传递出一种在寒冬中坚守自我的精神。而在创作《五绝・重元寺》时,我身处重元寺,莲台、碧水、水殿,一切都静谧而庄严。一杵钟声悠悠传来,刹那间,心中涌起对佛法空明境界的感悟,“一杵钟声落,空明浸梵心” 便是当下心境的真实写照。每一首诗词都是我在特定情境下,对自然、人生、情感的深度思考与凝练表达。

问:当下书画界存在一种普遍现象,许多画家在作品中直接照搬古人诗词,看似旧瓶装新酒,导致作品与诗词间常常脱节。毕竟古人创作诗词有着特定时代背景,与当下大相径庭。而您坚持自己创作诗词并融入书画作品,十分难得。您如何看待这种书画界普遍使用古人诗词的现象?自己创作诗词并与书画结合,相较于使用古人诗词,又具有哪些独特优势呢?

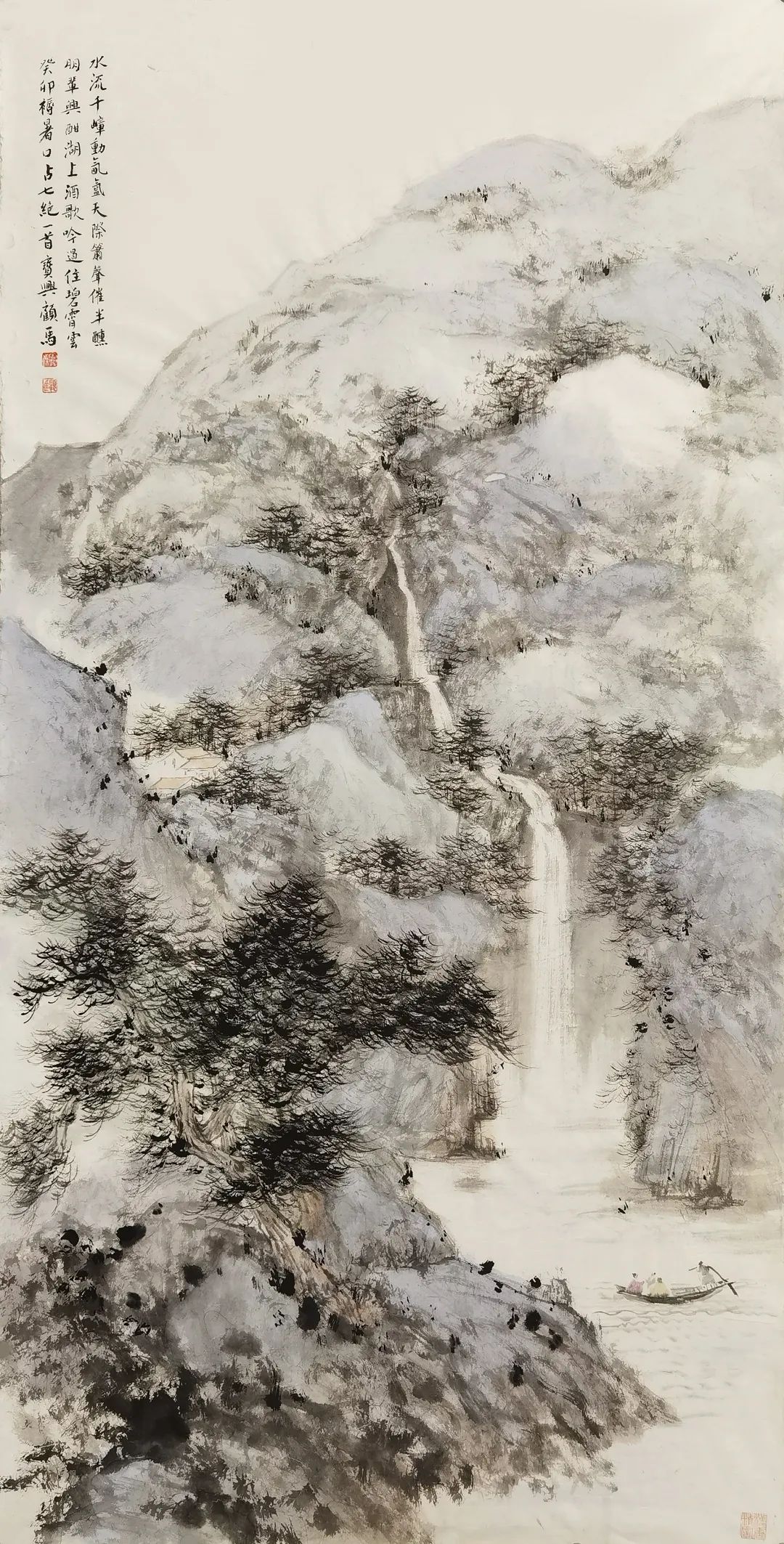

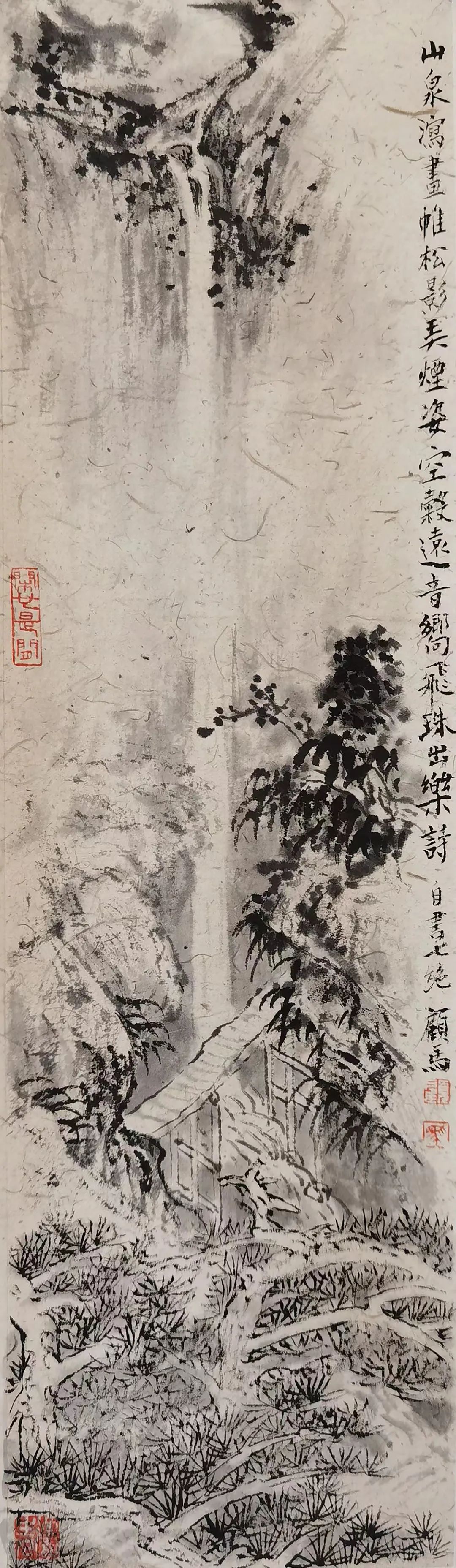

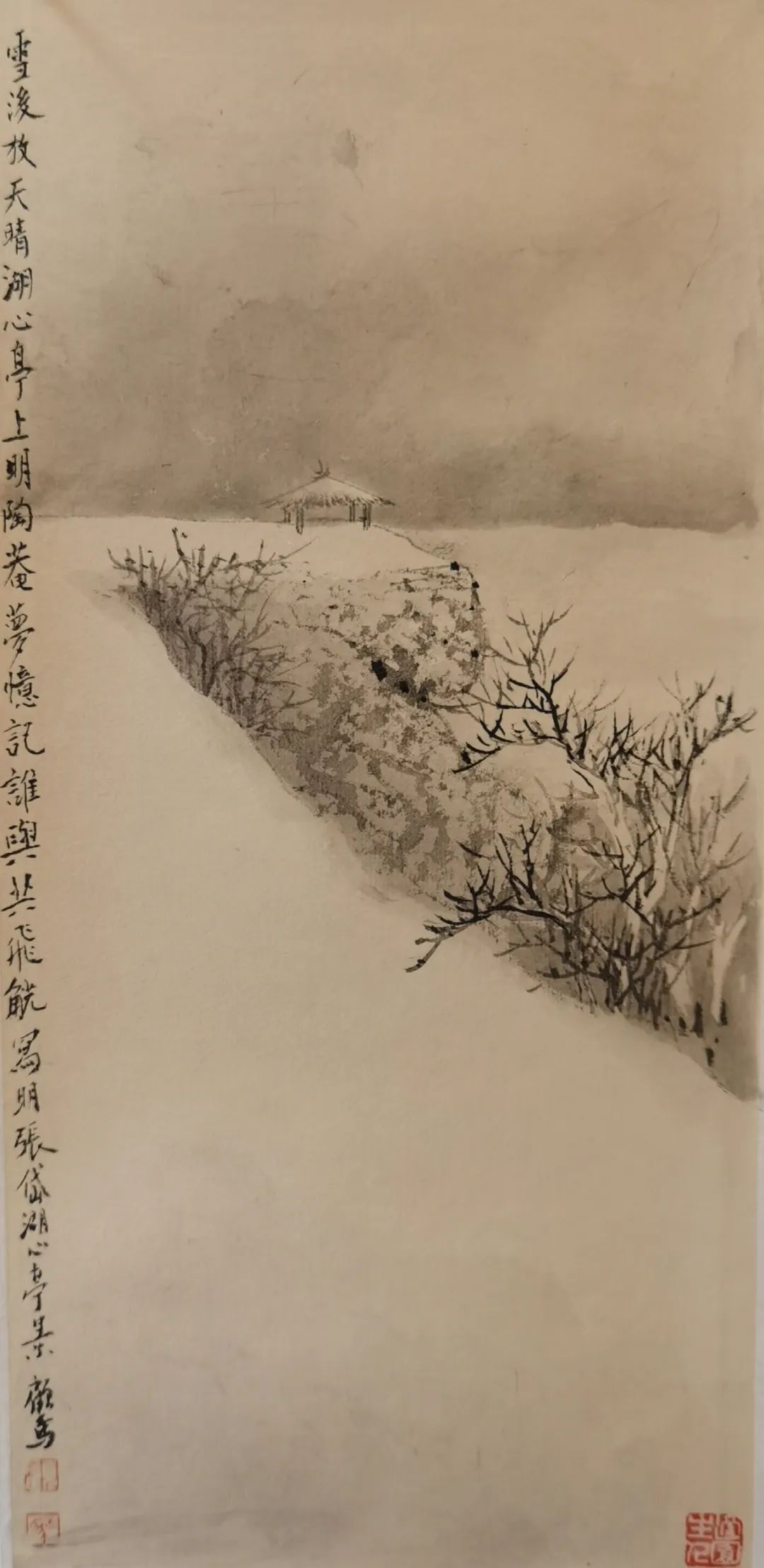

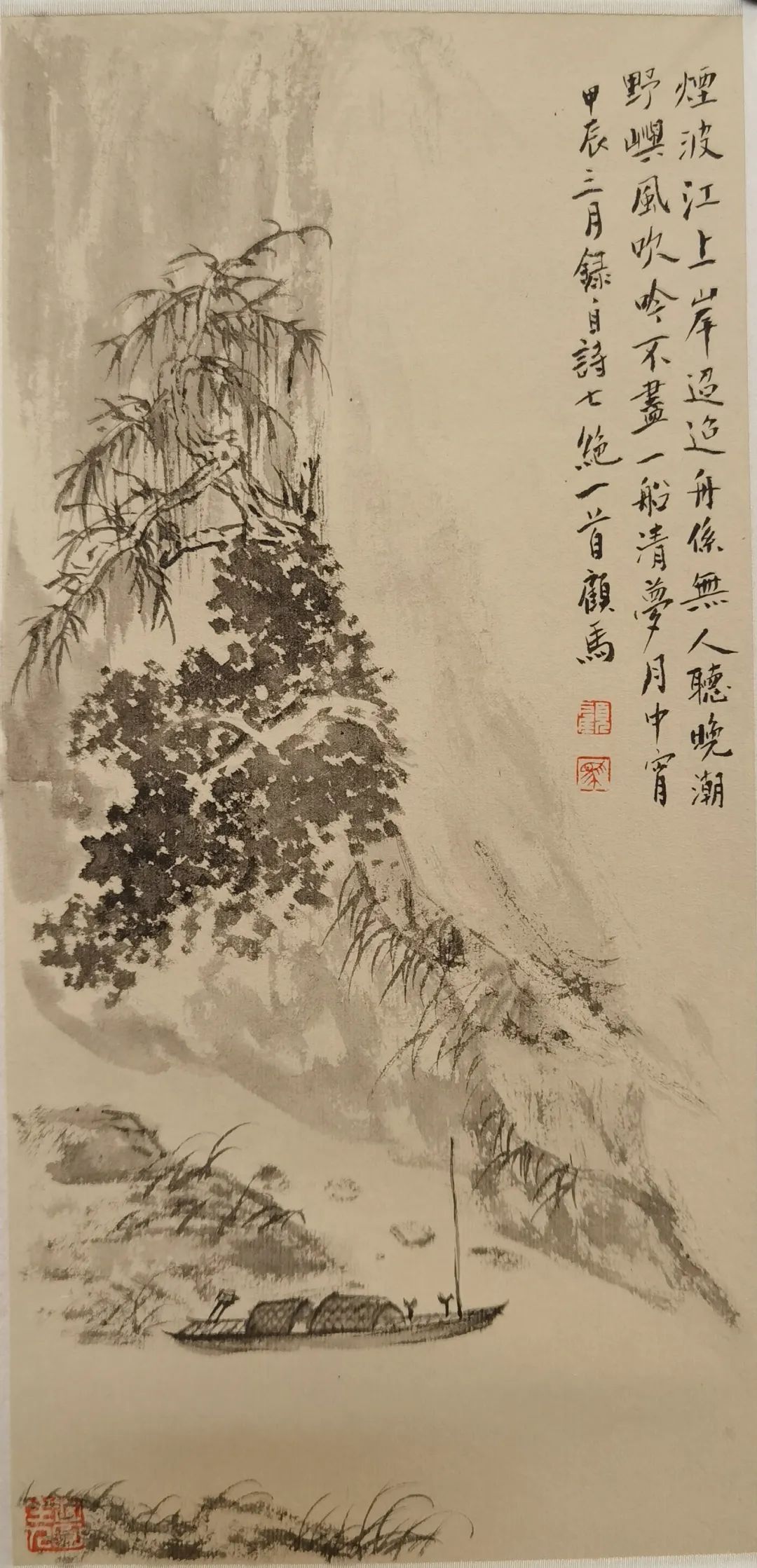

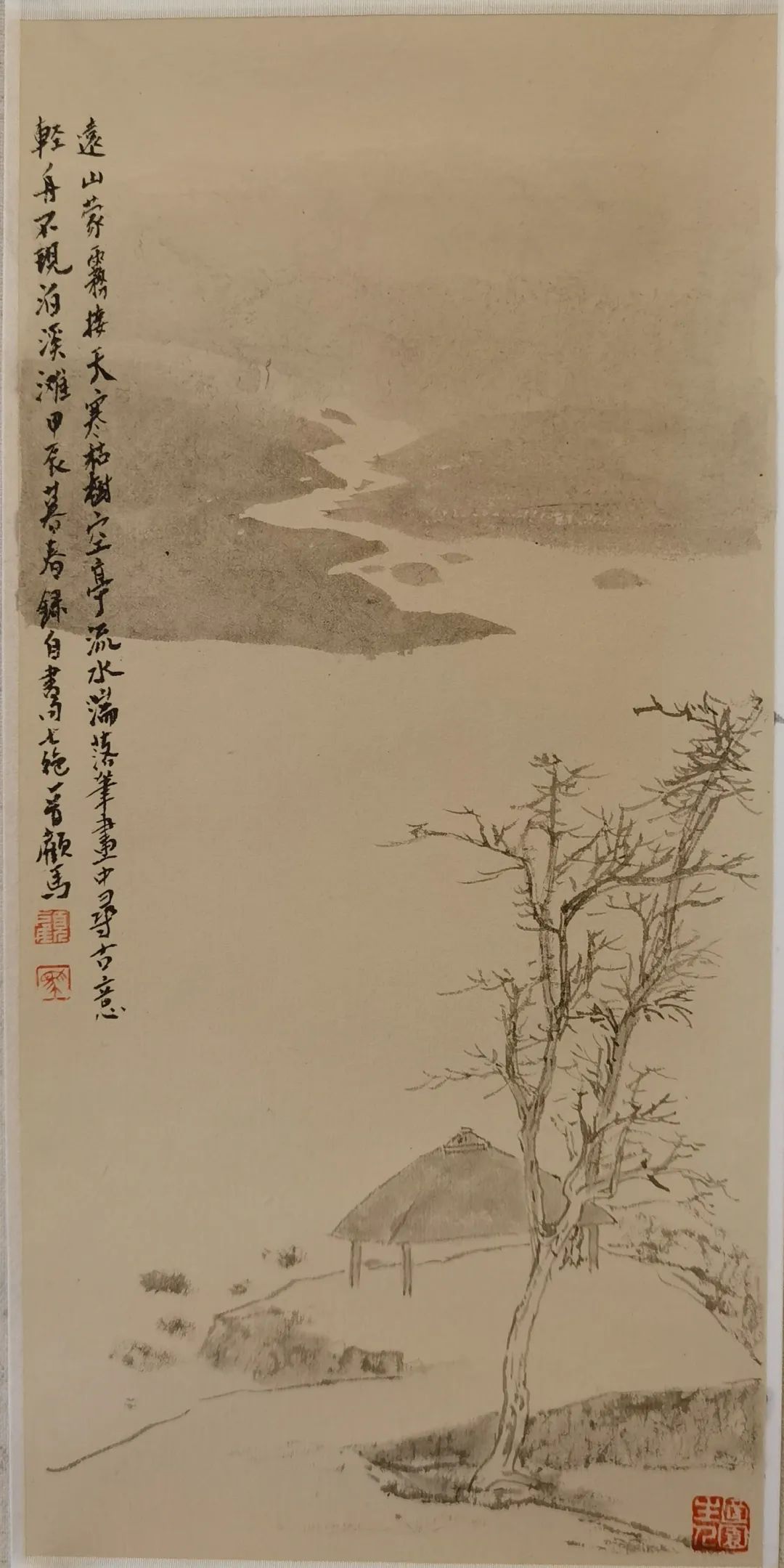

顾马:我认为当下书画界这种现象,一方面反映出部分画家对传统文化的尊崇,古人诗词的确蕴含着深厚的文化底蕴和艺术魅力。但另一方面,不加思考地照搬,确实容易造成作品与诗词脱节。时代在变迁,古人的生活情境、情感体验与当下差异巨大,简单挪用难以精准传达当代人的精神世界,以及难以讲自将自己内心真感受与绘画 融为一体。而自己创作诗词融入书画,占了少许便宜。首先,能紧密贴合当下的生活感悟与时代脉搏。比如我在创作山水画时,当下郊野生活中的宁静山水、四季更迭,触发的情感与思考是独特且鲜活的,用自己的诗词表达,能与画面完美融合,传递内心的感受,展现当下生活特色。其次,这是一种高度个性化的表达,能将我个人的艺术风格、审美情趣毫无保留地贯穿于诗画之中。像我的《禅意江秋图》,诗与画都是我对当下生活中那份超脱与悠然心境的诠释,二者相辅相成,形成独一无二的艺术感染力,让观者更能感同身受。

问:我们留意到您常将自己创作的诗词与绘画相结合,尤其在山水画创作方面,您是如何将诗词中的意境融入山水画中的呢?这对您山水画风格的形成又产生了怎样的影响?

顾马:诗词与山水画对我来说,是相通相融的。在创作山水画时,诗词中的意境就像一股清泉,渗入我的笔墨走向。比如创作《禅意江秋图》,“松影横斜水自流,棹舟唯见月光幽” 这句诗便是整幅画的灵魂。我在构图时,着重营造出松影在水中摇曳、孤舟在月光下独行的清幽氛围,用淡雅的笔墨晕染出江水的静谧与空灵,让观者能从画面中感受到诗句所传达的那种超脱尘世、悠然自得的心境。长期将诗词意境融入山水画创作,使得我的山水画风格兼具诗意与禅意。我不会刻意追求写实,而是更注重通过笔墨、色彩、构图来完成心灵走向宗教状态的桥梁的寄寓媒介,让自己的一种情感与精神境界,借于这个桥樑,让画面在展现自然之美的同时,也能引发自己与观者内心深处的情感共鸣,仿佛置身于诗词所描绘的情境之中。

问:如今,西方照相技术、AI数字技术对传统绘画造成了一定冲击,甚至有人提出 “画画无用论”,您怎么看待这种观点?

顾马:这种观点目前还是有点悲观与片面。绘画创作极具个人化色彩,每一笔每一划都饱含着画家独特的情感、精湛的技巧以及独一无二的视角。尤其是中国画,其笔墨讲究笔笔生发,每一幅作品都具有不可复制性。随着画家人生阅历、文化的不断积淀,心境的起伏变化,笔下的作品也会随之呈现出不同风貌。这是机械的照相术与AI数字技术目前尚无替代的。照相术虽然能够迅速定格影像,但它缺失了画家在创作过程中投入的深度思考与真挚情感。AI数字技术是在大数据进行逻辑分析形成的画面,前提需要大数据存在。而画家可能在创作的时候,突发奇想,在材料工具以及打破自己原有的绘画技能,这个时候也是绘画创作者特有的而AI数字技术是不能替代的。因为AI数字至少还没有把这个刚刚形成的画法成为大数据。以我的《白居易自省清吟图》为例,创作这幅画时,我深入研究了白居易的生平与诗作,试图通过画面展现他在人生不同阶段的自省精神与诗意情怀。从人物的神态、动作,到背景的布置,每一处细节都融入了我对白居易的理解与感悟。这样的作品,绝非简单的影像记录可比。我始终坚信,绘画有着独特且不可替代的魅力与价值,其实绘绘画就是种让人心灵走向宗教状态的一个载体,在人类文化传承和情感表达方面,发挥着至关重要的作用。而且我也一直在探索绘画艺术的无限可能,不断追求这个载体的启发心灵的合理性,因为艺术永远在发展的道路上,永无止境。

问:评论家朱来扣提到您的作品在世俗与雅意间达到了平衡,您自己是怎么看待这种评价的?

顾马:我非常认同这一评价。我本人喜欢天文地理,涉及各个领域,涉足多个领域,但是绘画和诗歌文学是我比较喜欢的,因为他能够那我让我心灵得到愉悦的方面,丰富的生活经历都化作了创作的宝贵养分。在我的作品中,我力求既展现生活中平凡而真实的情感,即俗世亲情,又融入艺术特有的高雅意境。以我的画马作品为例,在描绘马的形态时,我不仅注重精准还原其外在形象,更希望通过马的姿态、神情,传达出一种超脱世俗的精神追求。比如在《双马图》中,两匹马并肩而立,神态安详,背景是简洁的山水,看似简单的画面,实则蕴含着对宁静、和谐生活的向往。而在山水画创作方面,像为武汉辛亥革命纪念馆创作的《远山》,在展现山水雄浑壮阔之美的同时,融入了对那段波澜壮阔历史的深刻思考。我认为艺术不应高高在上,脱离生活,也要扎根于生活土壤,在世俗与雅意之间找到完美平衡,这样才能引发更广泛人群的情感共鸣,发挥艺术的真正价值。

通过这次深入对话,我们得以更清晰地洞察顾马在艺术道路上的坚定追求与独特见解。他丰富的艺术生涯、深刻的创作理念以及对艺术的透彻理解,无疑为众多艺术爱好者提供了宝贵借鉴与深刻启示。

基于顾马的创作理念与实践,若想将诗词与绘画创作巧妙结合,不妨参考以下建议:

1.深入生活,捕捉灵感:正如顾马从郊野生活中汲取创作灵感,创作者应积极投身生活,留意自然景象、人文场景以及内心的细微感触。无论是四季变换的景色,还是日常的一次邂逅,都可能成为诗词与绘画的灵感源泉。将这些真实感受转化为诗词,再以绘画具象呈现,使二者基于同一生活感悟,自然融合。

2.构建统一意境:在创作诗词时,脑海中要有画面感;绘画时,心中要装着诗词的意境。比如描绘秋天的山林,诗词中若有 “霜染秋林醉,风吟落叶愁” 的表述,绘画就要通过色彩、线条营造出秋霜浸染山林的斑斓以及秋风中落叶飘零的惆怅氛围,让观者从画中能读出诗的韵味,从诗中能想象出画的模样。

3.强化个人风格:顾马通过自身创作,将个人艺术风格与审美情趣贯穿诗画。创作者要挖掘自身独特的艺术语言,无论是诗词的用词、韵律,还是绘画的笔触、色调,都应展现个人特色。若擅长细腻婉约的诗词风格,绘画也可采用柔和的线条、淡雅的色彩来呼应,形成统一且鲜明的个人风格。

4.反复打磨协调:完成诗词与绘画初稿后,需反复审视二者是否协调。诗词的情感基调与绘画的氛围是否一致,诗词中的意象在绘画中是否得以恰当体现。若诗词表达欢快,绘画却色调沉闷,就需要调整。通过不断打磨,使诗词与绘画在内容、情感、风格上完美契合,成为有机整体。

希望这些建议能助力创作者在诗词与绘画结合的创作之路上,迈出坚实有力的步伐,创作出更多兼具诗意与画意的优秀作品。