艺术个案研究 | 柳晓康:“墨香中的古韵传” | 2025

艺术,作为人类文明的精神镜像,始终以感性形式编码着个体与时代的双重记忆。在全球化与数字技术重塑文化生态的当下,艺术创作已突破地域与媒介的藩篱,成为跨文化对话的活性载体。本研究以艺术家个案为棱镜,旨在穿透作品表层的形式美学,探求其背后交织的文化基因、心理图式与社会能量场。

传统艺术史研究常受限于风格演进线性叙事或天才论范式,易将艺术家简化为艺术运动的时间注脚。本课题则尝试构建“微观—中观—宏观”的三维研究模型:通过视觉符号的考古学解构(微观),还原个体创作系统的生成密码;借助跨地域艺术家社群的比较研究(中观),定位个案在文化迁徙中的坐标位移;最终连接后殖民理论、媒介生态学等视角(宏观),揭示艺术实践如何作为社会变革的隐形推手。方法论上,除图像志分析与档案梳理外,更引入数字人文工具进行创作母题的语义网络建模,并采用参与式民族志深入艺术家工作室,捕捉未被文本化的创作现场逻辑。

此研究的学术价值不仅在于填补某艺术家系统性研究的空白,更试图回应当代艺术研究的范式危机——当NFT艺术颠覆物质性、AI创作挑战作者主体性时,个案研究如何超越传记式书写,成为解码文化转型的密匙?我们期待这项研究能为艺术社会学提供新的分析单元,同时启示文化机构构建更具生态性的艺术评价体系。

全文将以“创作语言的重构—文化身份的协商—社会介入的路径”为线索,在流动的现代性语境中,展开一场关于艺术主体性如何在不同权力场域中自我重塑的思想实验。这既是对个体艺术生命的深度凝视,亦是对艺术何为的当代诘问。

柳晓康,

现为西泠印社社员,

中国书法家协会会员,

中国电力书法家协会副主席兼篆刻委员会主任

浙江省书法家协会副秘书长、

篆书专业委员会副主任兼秘书长,

浙江省甲骨文学会副会长,

浙江民进开明画院副院长,

昌硕印社社长,

中国美术学院古文字书法创作研究中心研究员,

西泠印社美术馆顾问。

字西岑,一九六五年出生于浙江省永康市,自幼生长于成都和安吉,現居住杭州。别署食古居、归牧簃、梅溪精舍、西溪精舍,师承郑德涵先生。曾得到钱君匋、程十发、朱关田、余正、张耕源诸先生指点。担任古典细朱文篆刻作品展,全国当代青年篆刻家作品展,第二、三、四、五、六届浙江青年书法选拔赛,孙诒让杯--全国甲骨文书法大赛,第二届全国篆书大赛,第五届吴昌硕奖浙江省篆刻大赛、锦溪杯全国甲骨文书法篆刻大赛、第五、六届浙江省女书法家作品大赛、西泠印社弄潮杯全国篆刻大赛、西泠印社吴昌硕国际艺术奖等评委。

01

简古者,至味也。

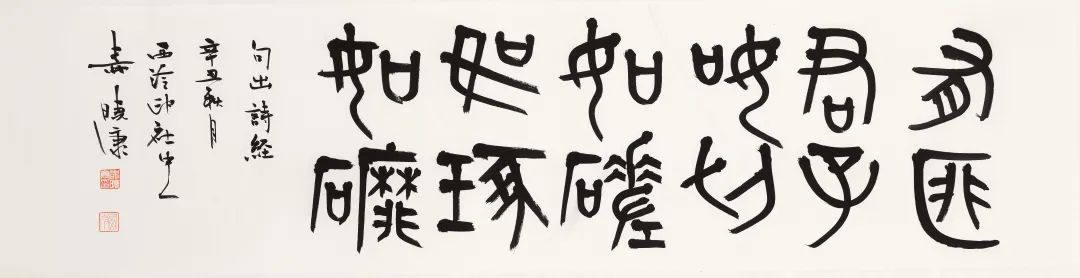

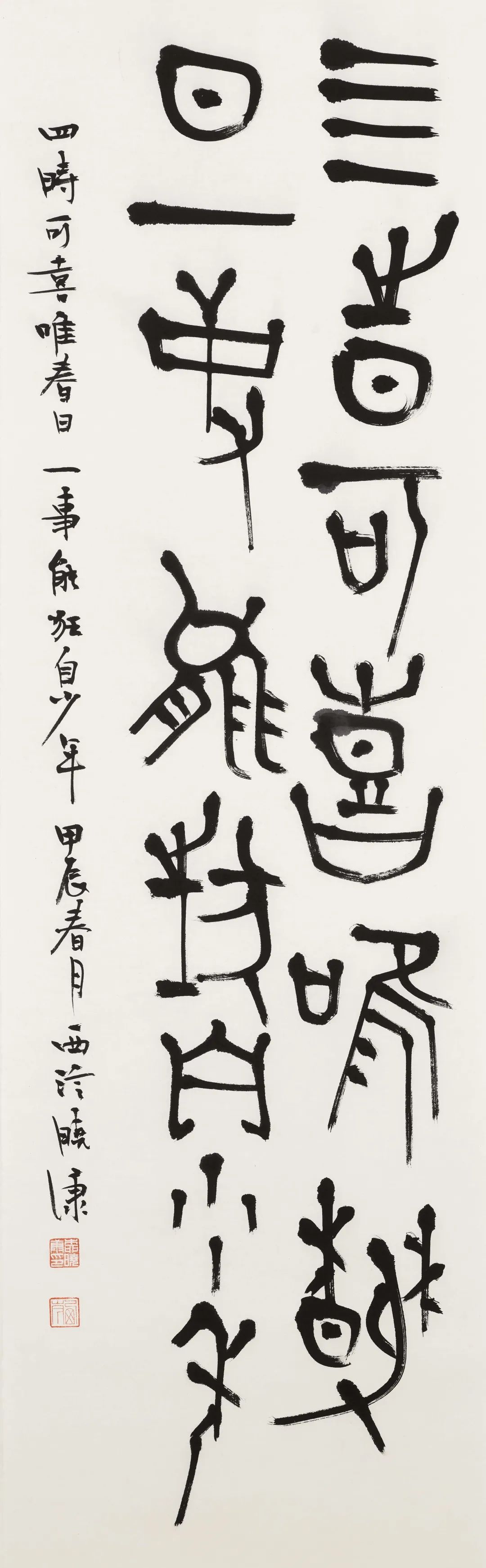

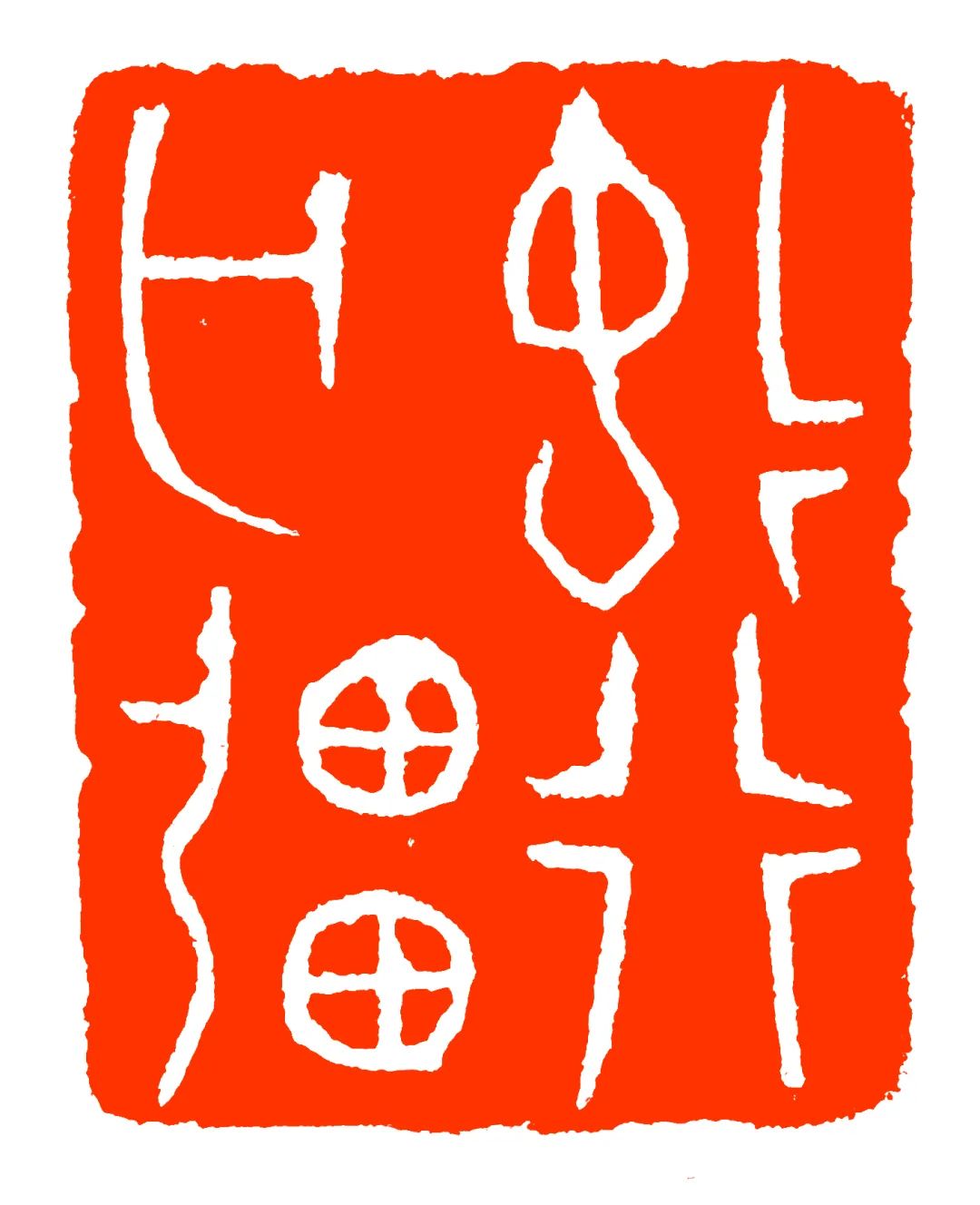

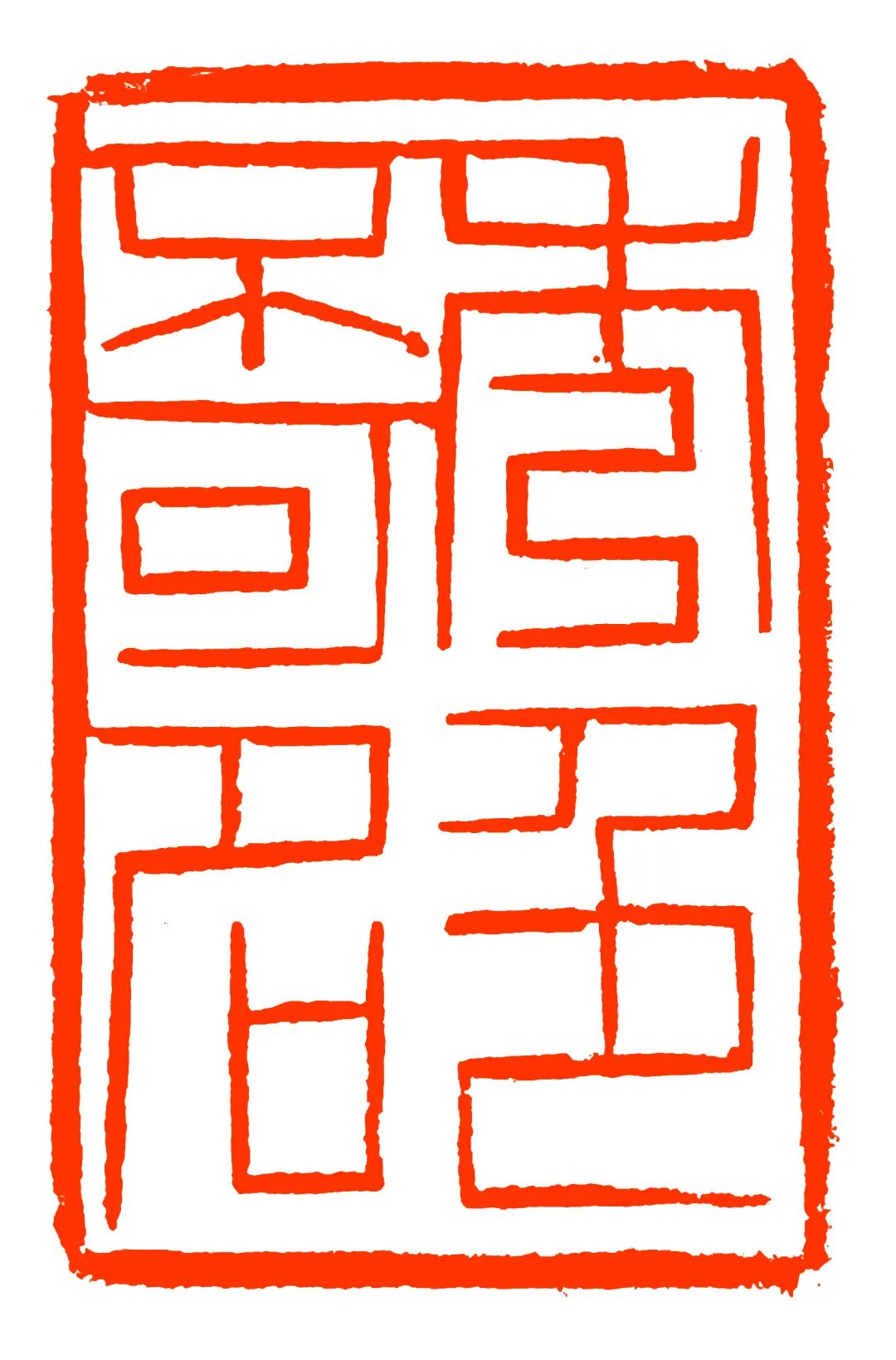

癸卯年12月7日,由民进浙江省委会、西泠印社集团举办的“简古至味——西泠印社社员柳晓康书法篆刻作品展”将在西泠印社美术馆开幕。

透过柳晓康琳琅满目的书法、篆刻作品,我们看到不同于时下流行的价值取向,他更关注日常生活中自我内心的感悟与追求,作品的品味与作者的精神世界是合一的。

亦如他的展名“简古至味”一样,儒雅且富有仙风道骨的文人气息是柳晓康给人的第一印象,也是他留给艺坛的最初印象。

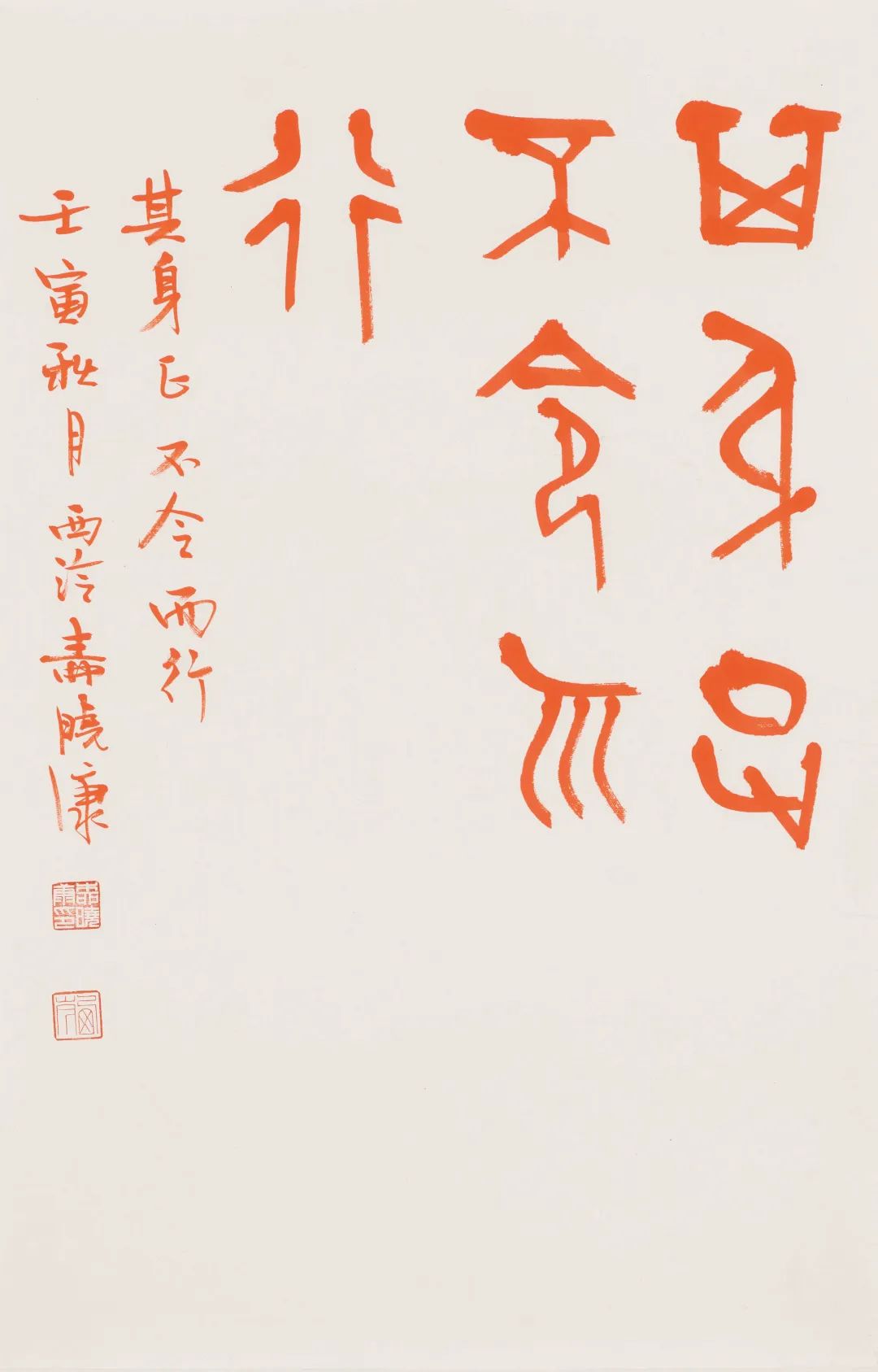

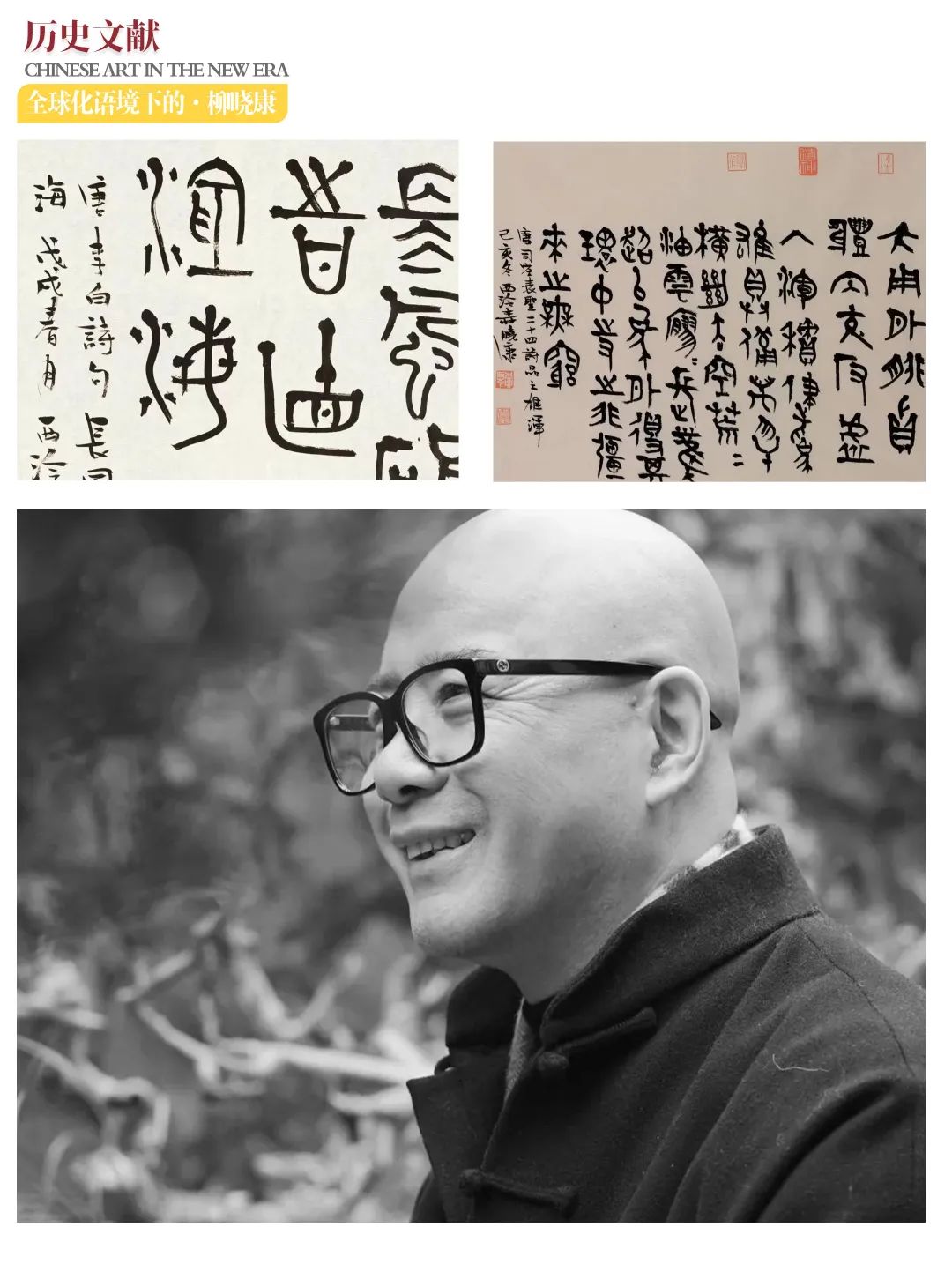

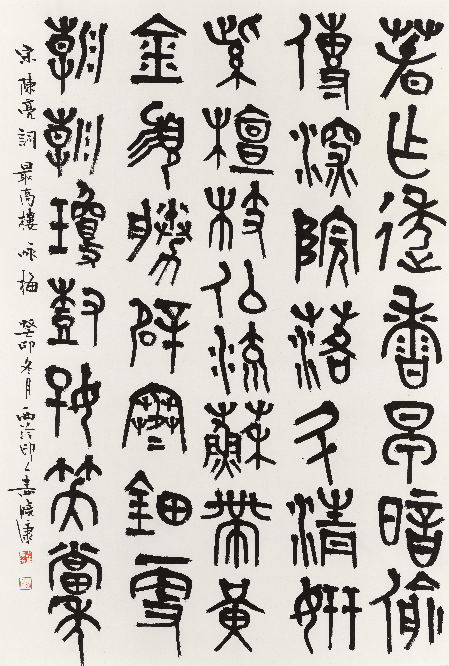

“我学书法之初,得力于恩师郑德涵先生的谆谆指授。当时因学习篆刻的需要,始涉篆书。先生叫我从秦李斯的《峄山刻石》开始,先求笔画匀细,结体安雅,圆笔挺秀,次而细究字内空间的分割,笔画圆转的力度,以及字势重心的调节。在此基础上,再转学李阳冰的《三坟记》《城隍庙》等。”柳晓康凭借手上力感的微妙调控,以长锋羊毫笔尖书写玉箸篆,屏心静气,一气呵成。运用这种用笔方法,看他此次的书法作品,书笔画必然呈现出微妙的起伏变化,产生出相应的韵律节奏。

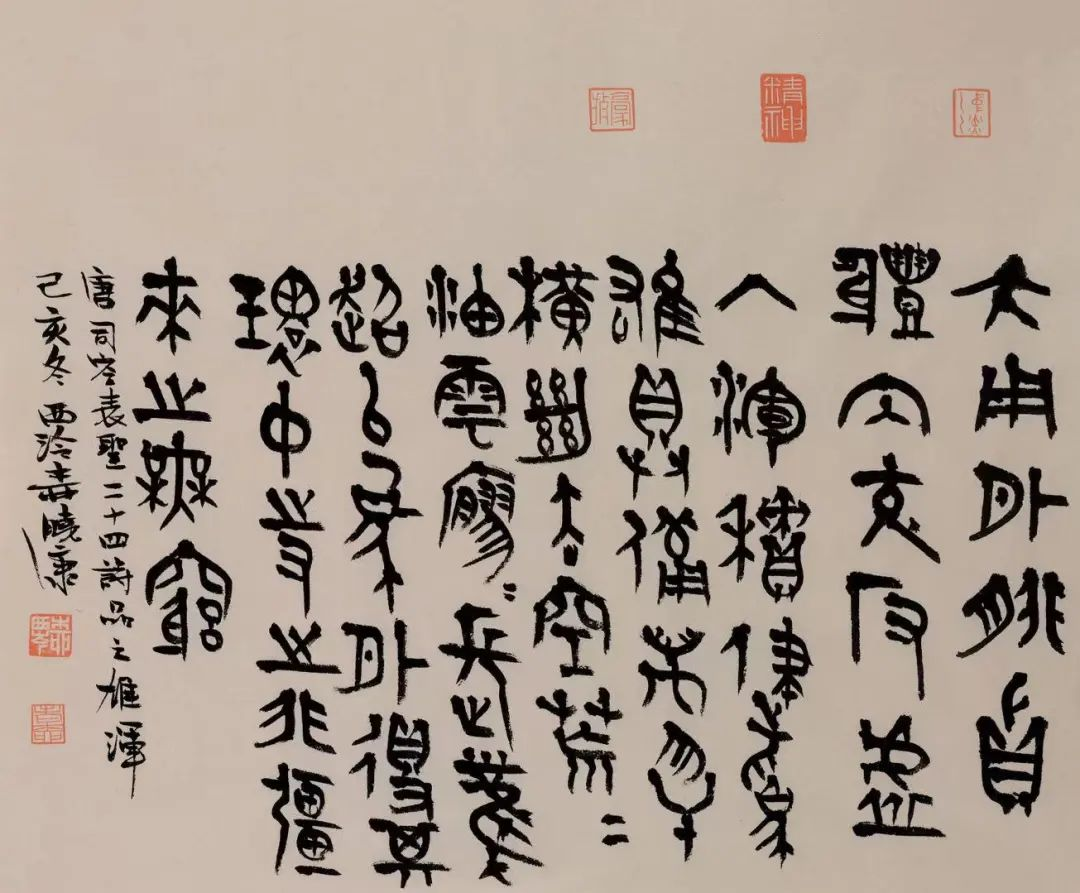

柳晓康书法创作多年,由小篆到大篆,他都遵守循序渐进,顺乎自然的原则,无论是《墙盘》《毛公鼎》等浑穆沉雄的书风,还是《散氏盘》《中山王鼎》等或恣肆或典雅的另类风格,他都以小篆中锋笔法去写,用平常心去写,用小篆的笔法写金文,力求在作品中呈现出严谨凝炼的气象,气息内敛,厚重圆浑。在古代碑帖中汲取营养,在思考中提升境界,是每一个书法家不可绕过的正道。柳晓康的每次创作都有不同的收获。体会毛笔在纸上磨擦产生的力量感与运笔、收笔、顿挫形成的节律感,从线条粗细变化到疏密对比、从线质圆厚苍劲到张力弹性。

柳晓康出身于部队家庭,在南京军区当过两年兵。当时有战友闲时喜欢刻印,受战友影响,柳晓康也拿起了刻刀,从此和篆刻结下了不解之缘。

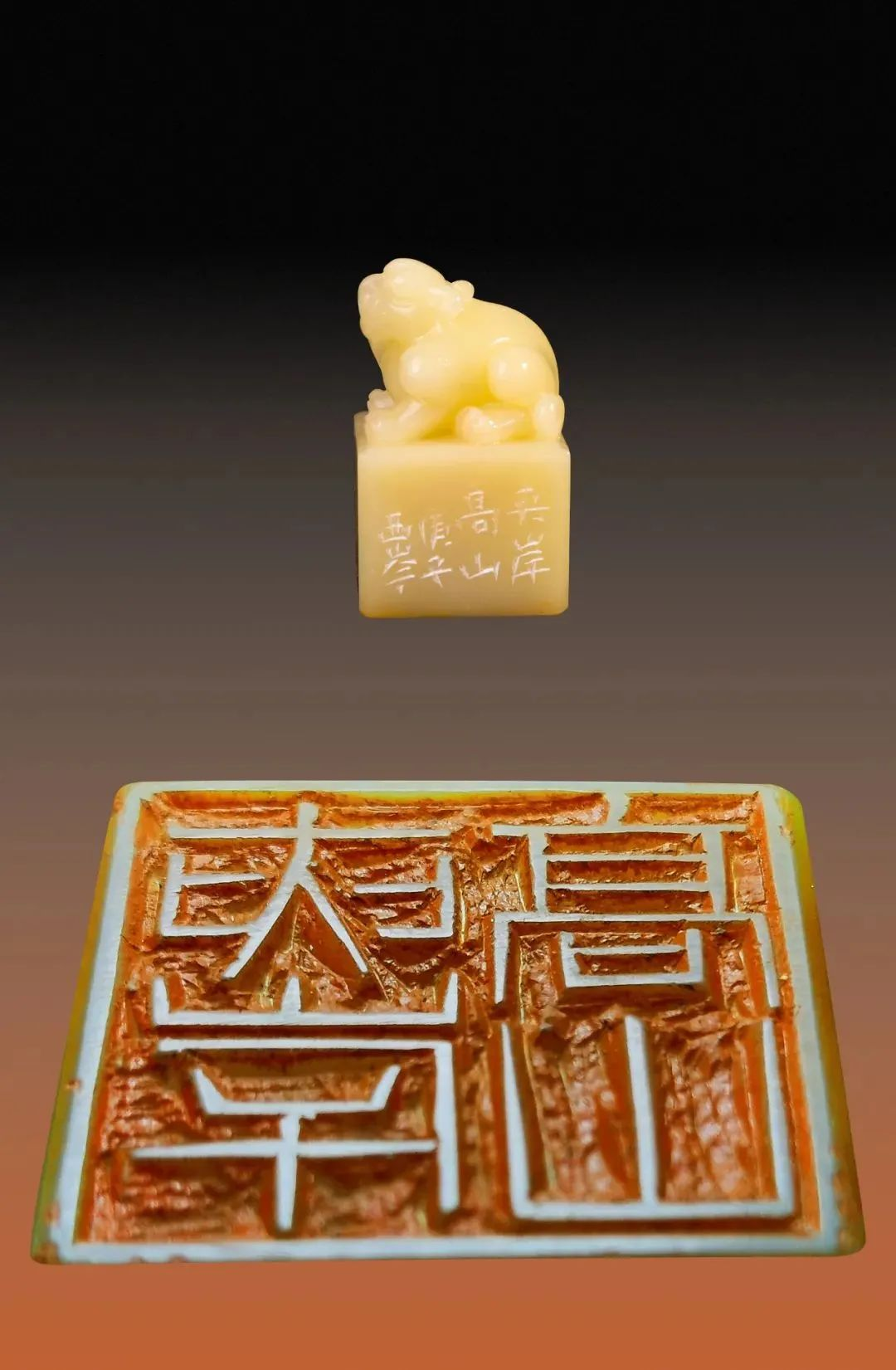

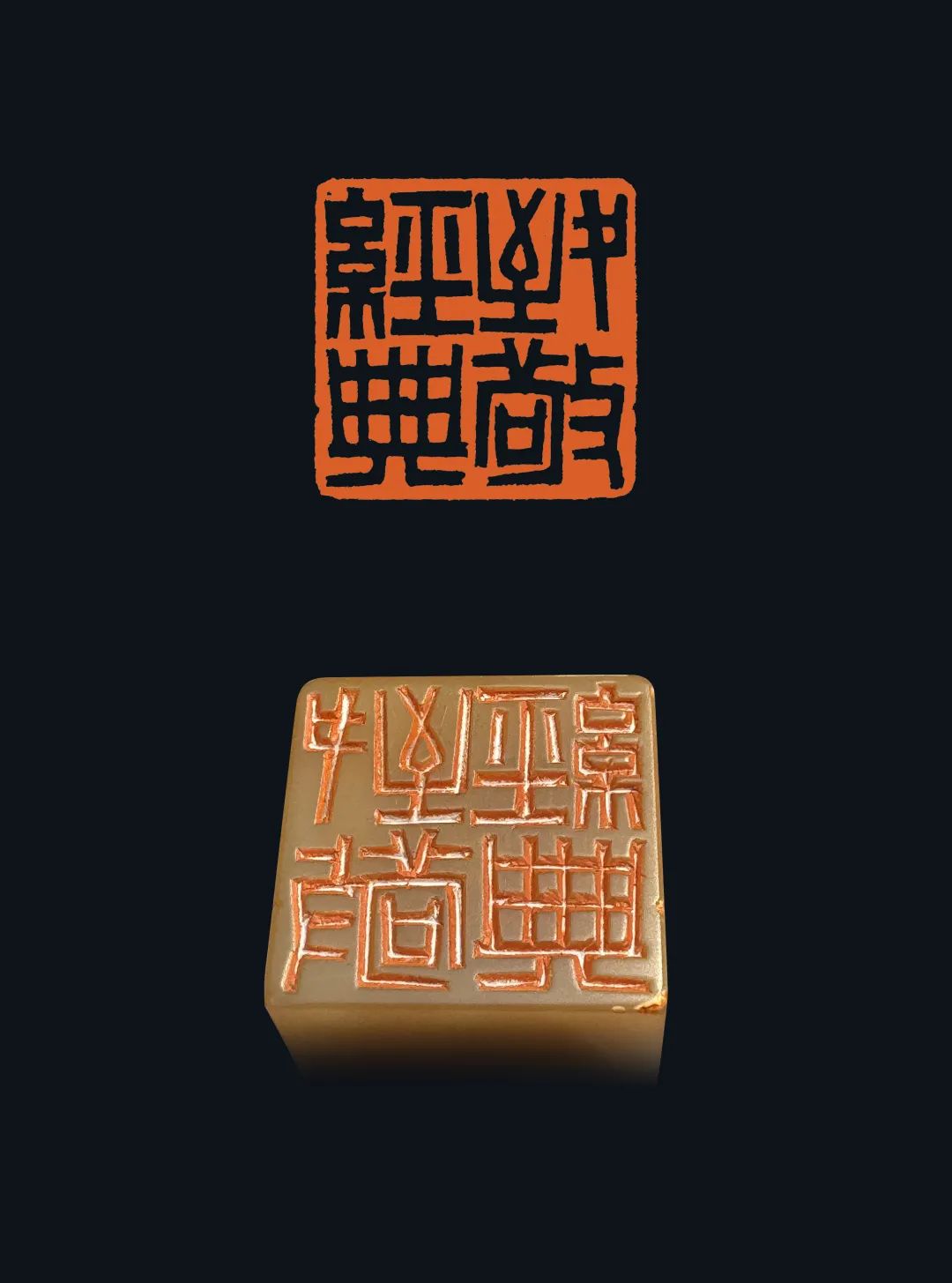

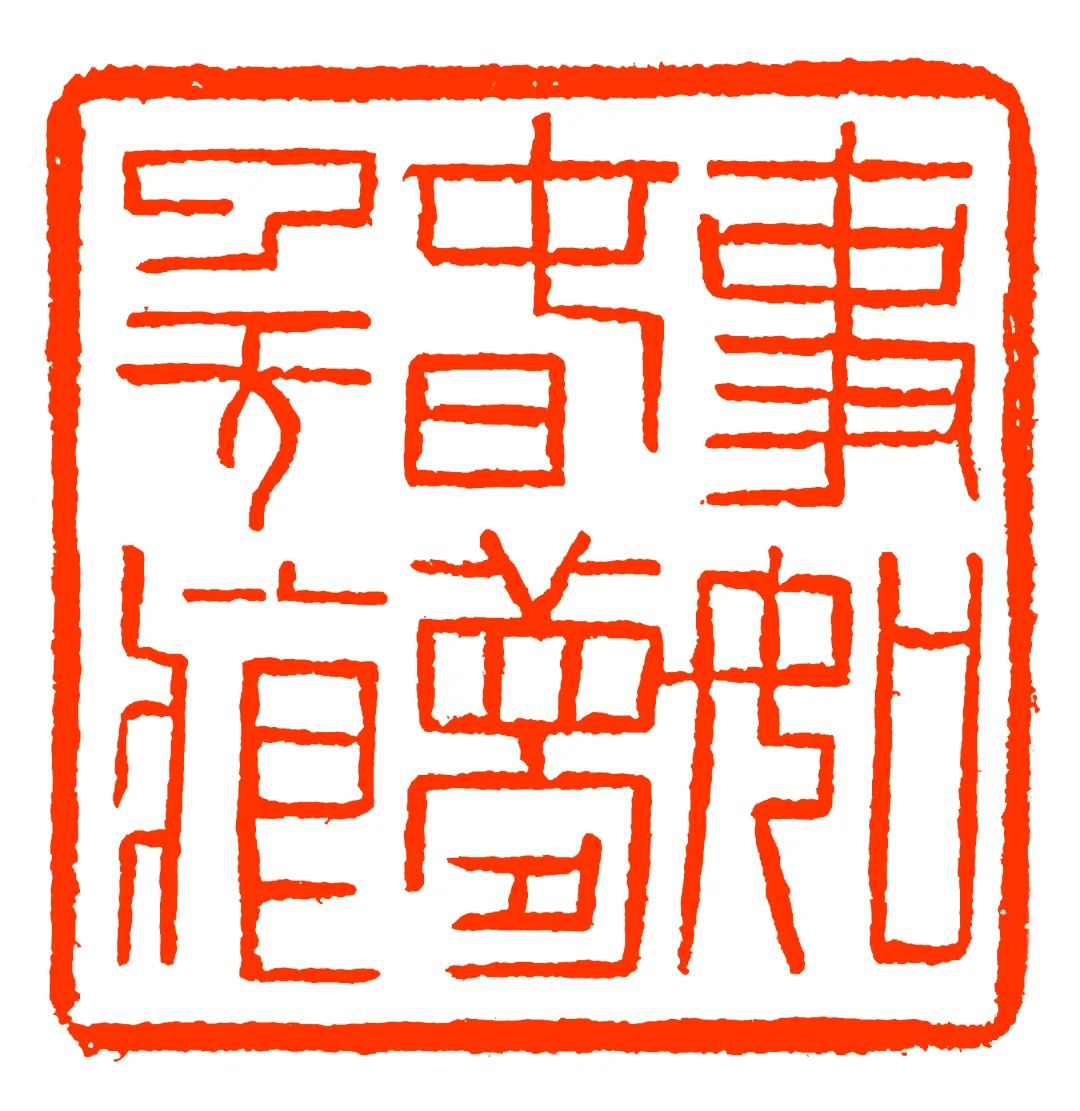

“书家未必是印人,印人必定是书家。”柳晓康认为篆刻家首先要有自己独特的书法艺术语言,才能找到自己的篆刻语言。每一个篆刻家都是书法家,篆刻家手中的刀,就是书法家手中的笔。昌硕印社曾举办“门与白云齐”,邀请30位西泠印社名家以这五个字各自刻印,不同的篆刻家有不同的心境和机遇,也造就了不同气韵,刀随心走,字态万千。

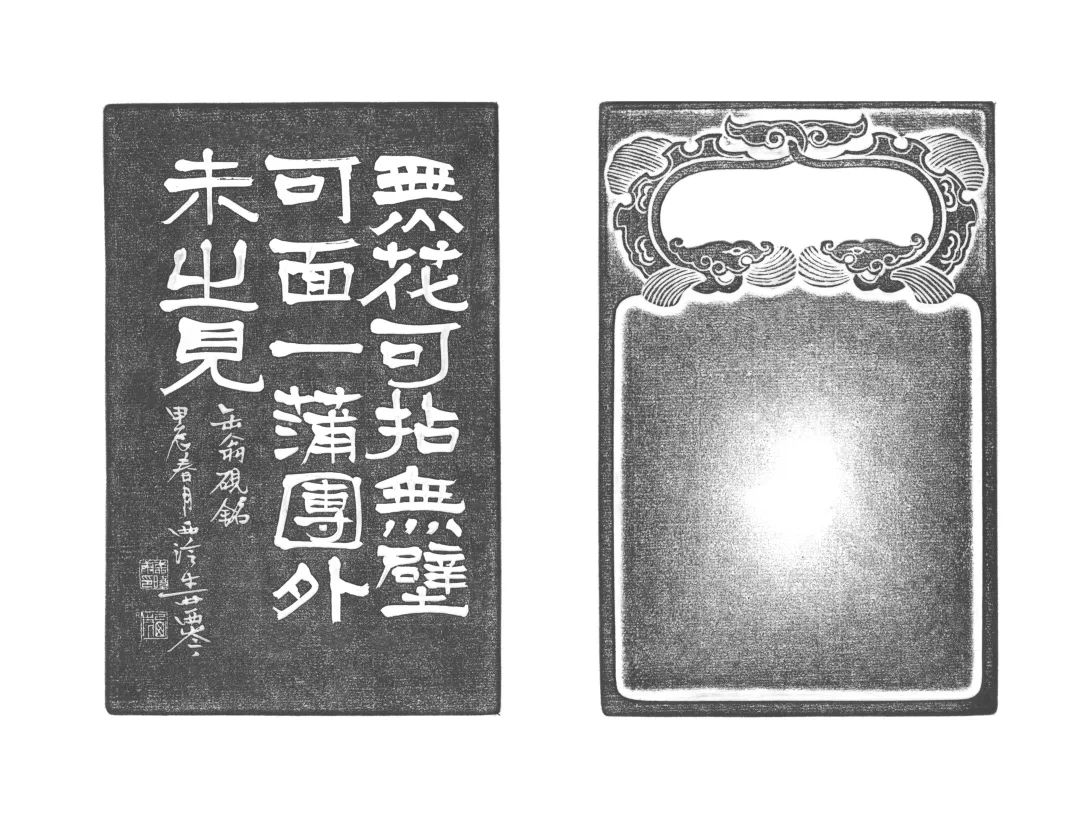

因此,即使他的篆刻有同样的文字,但也会产生不同的排列布局和治印风格——篆刻即以刀代笔,运笔有刀风,爽利简洁,不枝不蔓,柔媚处也透出英雄昂藏气概。而“柳式”篆刻亦如其人一般,温和恬静,沉寂淡然,刀锋过处,更多笔墨之韵味,如笔宛转,随心适意。

“印章篆刻主要以字法、章法、刀法、气韵四个部分构成。”柳晓康认为,所谓字法不同朝代不同字体皆会衍生出不同的视觉感受;章法则讲究流派,虚实排布等。刀法尤以冲刀和切刀为主,其他刀法相辅相成。而气韵的形成是将前三点相糅合,加上治印当下的灵感与心情,后上升到美学意义上而成的布局与构成。如:王羲之微醺后写下兰亭集序成就千古绝篇,而清醒后却无法做任何修改。

无论是在纸上、石头上还是在他心爱的陶坯上,笔触、墨韵与刀痕共同流露出内心微妙的情感与雅正的气息。

02

简古者,至味也。

柳晓康,师承郑德涵先生。曾得到钱君匋、程十发、朱关田、余正、张耕源诸先生指点。

“我21岁拜师郑德涵先生门下,先生是个很低调的文人,亦是一位唐诗深爱者。”有一年的深秋,柳晓康坐了3个多小时的车,去老师家求教书法篆刻技法。先生一身浅灰色羊毛衣,黑裤,干净的布鞋。见他便拿出一张纸:“晓康,来看我题的这句话,你感觉如何?”

柳晓康一看:“余癖泉逾五十年”。泉者,钱也!一下子便明白了先生的深意。先生接着说:“晓康,你这么爱读诗,多么潇洒和豪迈,但背后皆为坚持和独守之道。”

现在想来,先生之执念竟然成了柳晓康人生的方向,这便是他数十年如一日喜欢金石至今的乐趣所在。而诗世界里的博大意蕴,或豪情,或感怀,品一品,微醺中。

书如其人的审美传统所谓如其志、如其学、如其才,是人格修养与艺术形式一以贯之的儒家文化思想,作品的视觉形式并非审美的终极目标,而是上升为如何为学,如何问道的层面。

艺术创作的核心目的首先是为己,陶冶性灵,变化气质,寓意抒怀,修养身心。文人对待物的态度始终要把人文情怀投射其中,那么,刀笔文字就成了书法篆刻家抒情的利器。

“当今篆刻在创作上有着多元化的发展。篆刻要符合时代的文化特征。”在柳晓康看来,观念、文化背景、际遇的不同都会促使内容、风格的不同。就像吃菜、穿衣各人不同。当代人崇尚个性的发挥,从而也导致了对审美对象及其作者定型后的一系列艺术作品的接受和认同。

由此,柳晓康创作中总在寻找一种与文字接近的创作语言,在章法处理上,挪让、穿插、延伸、屈折、并置、呼应等等的应用,线条粗细对比,刀法的运用,用刀的轻重、节奏、包括刀的角度切入、运动痕迹等。以刀法服务笔法。用刀爽利,在刀法上生发激情,使线条表现出秀劲,笔划粗细、虚实,增添了印文在整体上的节奏变化。

篆刻走向哪里?书法应该是主要的,首先要有自己独特的书法艺术语言,才能找到自己的篆刻语言,古今篆刻大家,都是从书法中找到自己,吴让之、吴昌硕、黄牧甫等等。前人留下的宝藏,怎样去挖掘和整理,使它焕发出新时代的风貌,是一门值得我们详思的课题。

无论书法还是篆刻,柳晓康所秉持的艺术法则实际上是一种人与艺同修,以人生提升艺术、以艺术参悟人生的寂寞之道。

惊奇的理由是:当这种如蚕吐茧、如蜂聚蜜的过程最后凝结为一件件得来不易的作品时,感动的不光是接受者一方,对于柳晓康自己来说也在经历着一次次心灵化碟。

03

简古者,至味也。

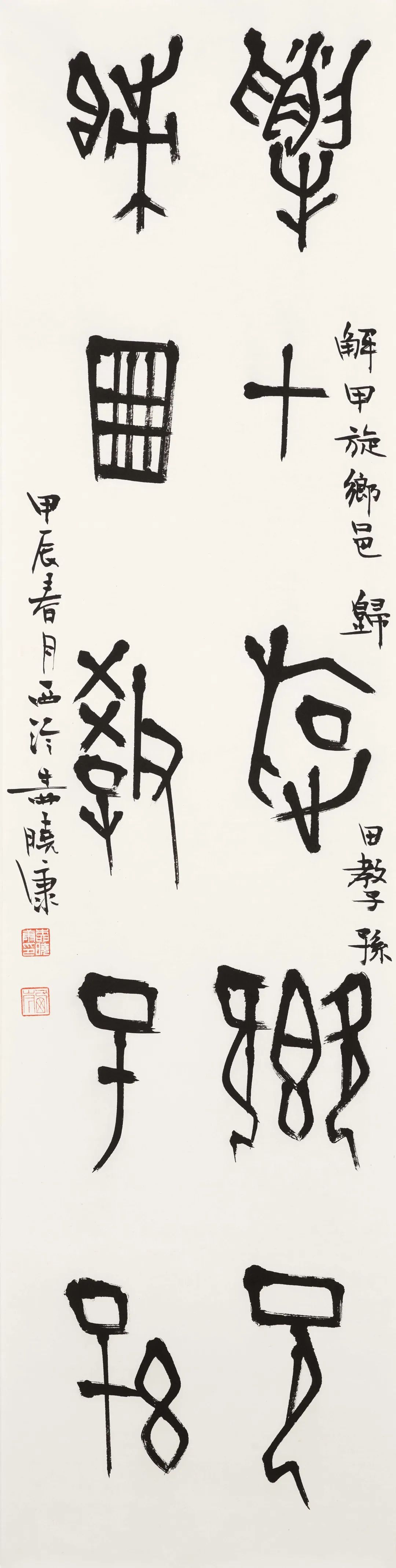

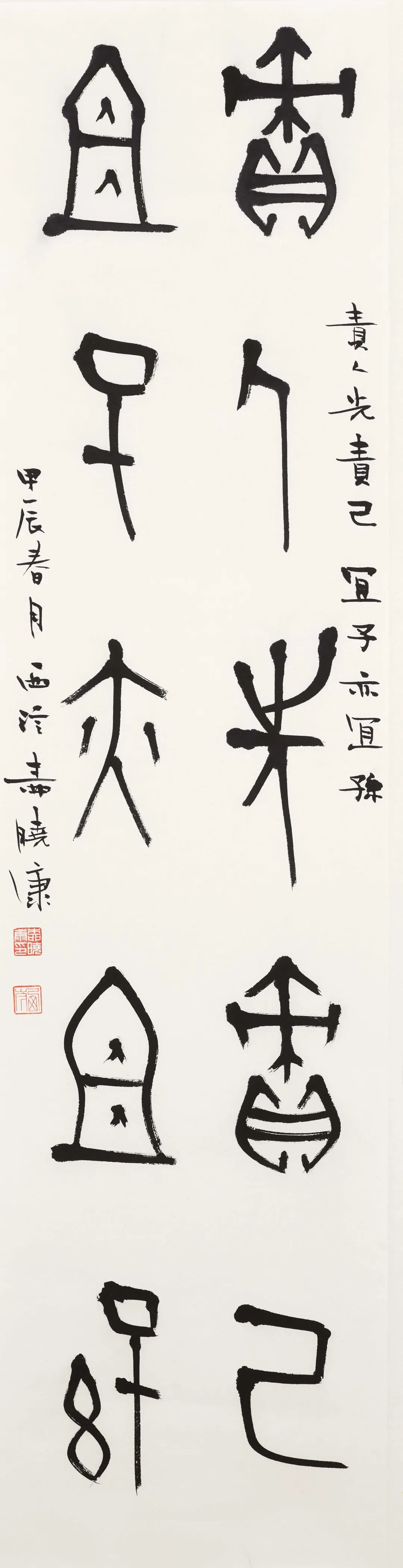

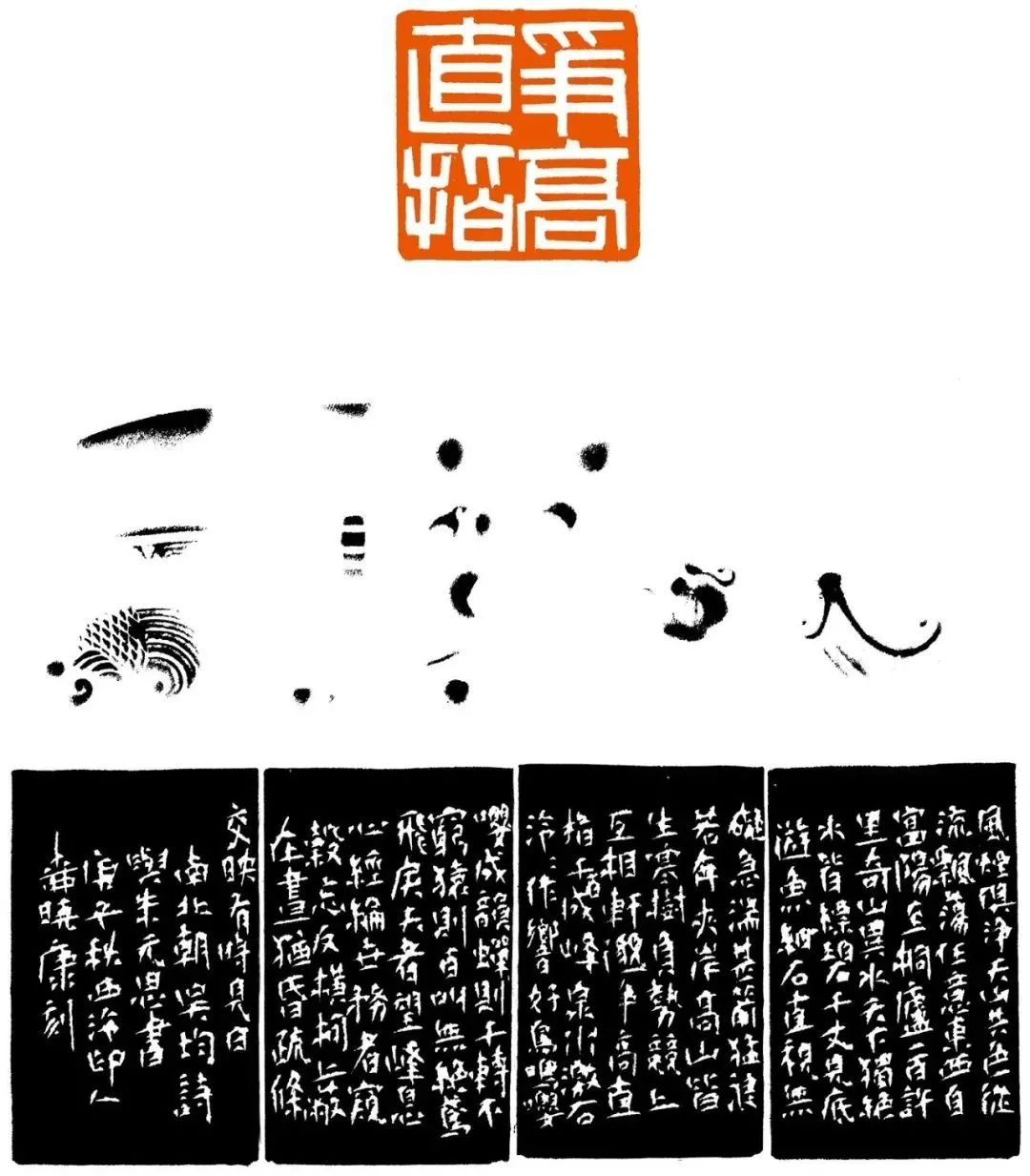

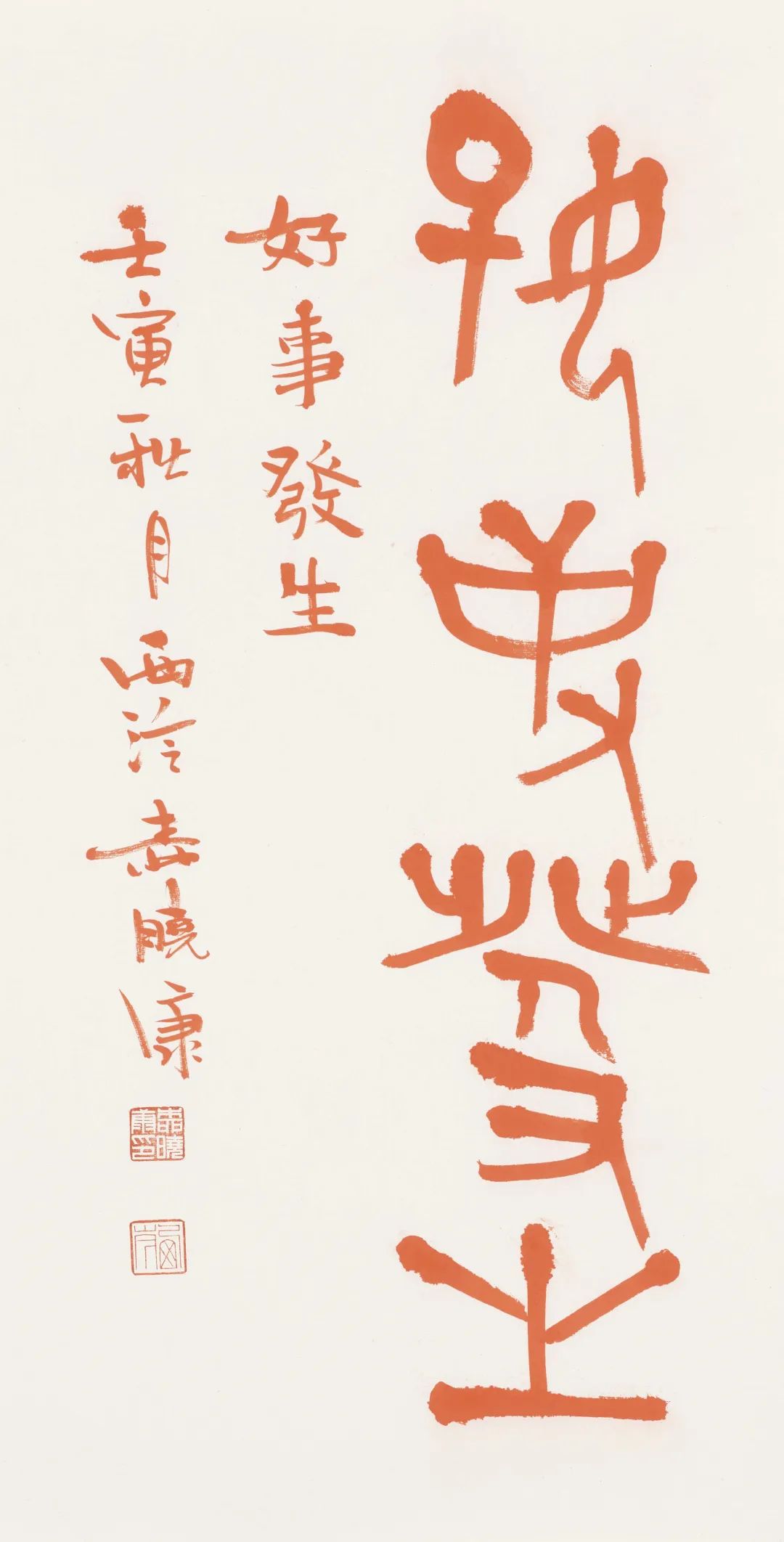

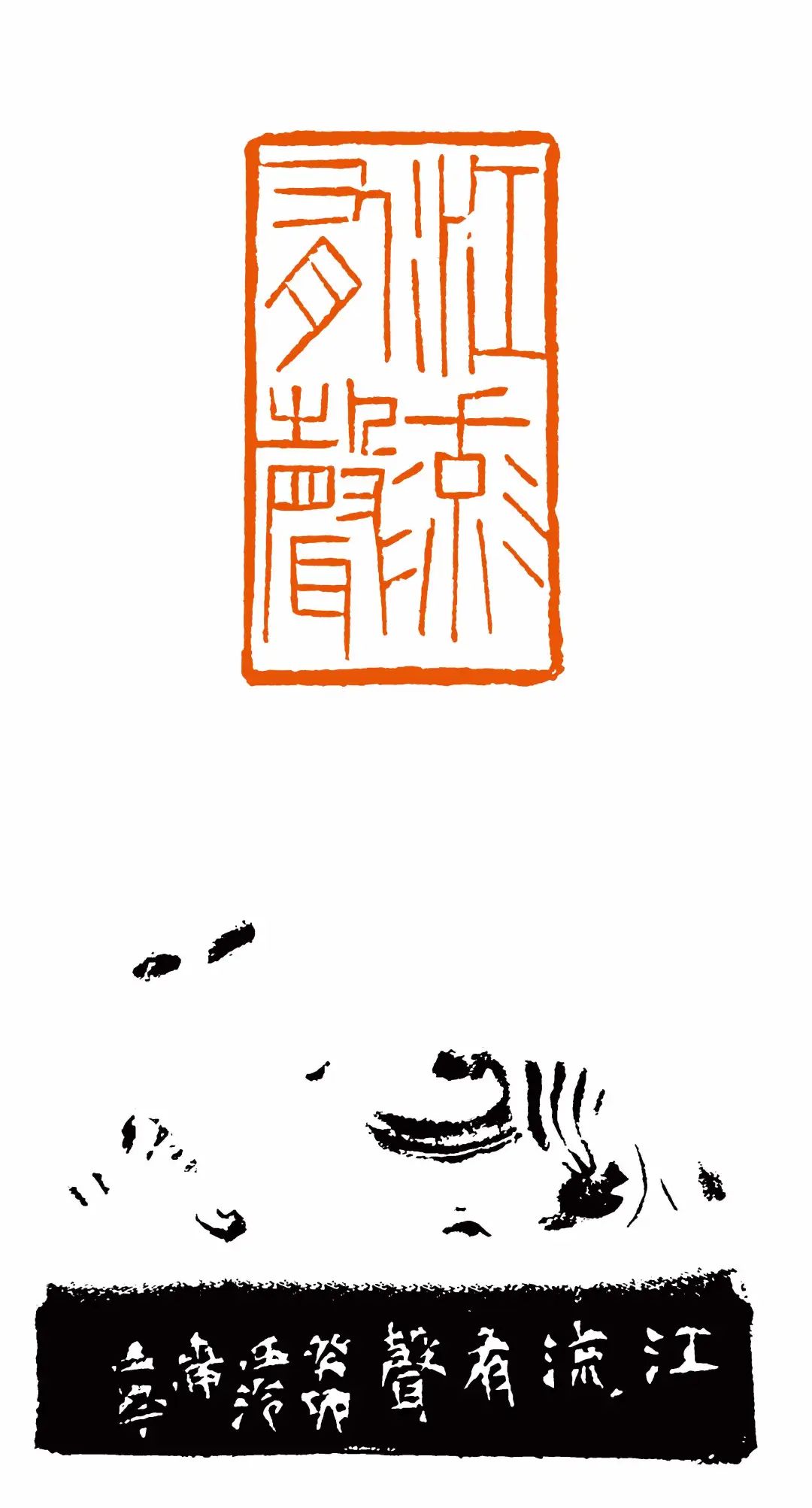

此前,柳晓康曾创作了一组南北朝文学家吴均的《与朱元思书》篆刻作品——静静赏析亦如一篇绝佳的富春江山水长卷,更体现了篆刻创作可贵的突破与创新——柳晓康抓住此山此水特征,把动与静、声与色、光与影巧妙结合,篆刻出一幅充满生命力的山水图,让人充分领略到了富春江两岸的山川之美。

风烟俱净,天山共色。从流飘荡,任意东西。自富阳至桐庐一百许里,奇山异水,天下独绝。

水皆缥碧,千丈见底。游鱼细石,直视无碍。急湍甚箭,猛浪若奔。

从中可以看出,柳晓康治印崇尚牧甫风格。

你看,其印主要在审美和创作上以“雅正”为旨趣,在文字的间架安排上,对横竖线条别出心裁地作了斜侧、短长、紧疏、粗细变化的精微搭配,制造出一种平而不平、乱而不乱、参差错落,令人揣摩的迷惘气氛。在刀法上以薄刀冲入而得汉印之精髓,在稳健平实中给人以端庄之感。

你看,章法也极讲究疏密、穿插、错落有致、拙中见巧,使作品显得匠心独运,极其印味。我注重篆法、刀法、章法;强调英迈爽利,洒脱自然的美感,以光洁挺劲的风姿展示毫无板滞之病。

一人一印,一刀一心。

柳晓康是个有品的人,亦如他的书法篆刻。闲瑕,静思,焚香、喝茶。这大概就是柳晓康的日常和日课了。

“天气寒冷,阳光却极暖,从工作室回到家中,夫人正悠闲泡茶,听红楼梦,我便坐下,看日暖窗棂,品一日安闲。”这大约便是柳晓康喜欢的人生惬意。

意境就出自这篇吴均的《与朱元思书》——那空间的烟雾都消散净尽,天空和远山呈现出相同的颜色。乘着船随着江流飘流荡漾,任凭船儿东西漂泊。从富阳县到桐庐县相距一百里左右,奇山异水,是天下绝无仅有的。

江水清白色,清澈得千丈深也能见到水底。游鱼和细石可以看到清清楚楚,毫无障碍。那飞腾的急流比箭还快,汹涌的波浪猛似奔马。

两岸的高山,都长着郁郁葱葱的树木,使人看了有寒凉之意,高山凭着高峻的形势,奋力直向上耸,仿佛互相竞赛向高处和远处发展;它们都在争高,笔直地指向天空,形成了成千成百的山峰。

泉水冲击着石头,发出冷冷的清响;好鸟儿相向和鸣,唱出和谐而动听的声音。树上的蝉儿一声接一声不断地叫,山中的猿猴也一声一声不住地啼。那些怀着对名利的渴望极力高攀的人,看到这些雄奇的山峰,就会平息热衷于功名利禄之心,看到这些幽美的山谷,也会流连忘返。横斜的树枝在上面遮蔽着,即使在白天,也像黄昏时那样阴暗,稀疏的枝条交相掩映,有时可以见到阳光。

古人先贤卓越的诗作,对柳晓康影响深远,对生命之味的体察触至骨髓,沉浸其间不可自拔。

于是,西泠名家柳晓康总在梦中穿越千古。伴随那些诗人名家们游历山川,感物抒怀,又似闲云野鹤,放浪于一草一木,云深之处,怎一个兀自逍遥,醒来不知是幻抑或现实。

年逾天命,离天近了,看山还是山,看水还是水,此为达观也。柳晓康笑言,斗胆以书法为线以金石为刀,对至情至性的创作做一次个性化审读——谨以此次呈现的作品状态与人生情境,向先生致敬与同道分享。

——刘慧浙江省书法家协会理事中国文艺评论加协会会员