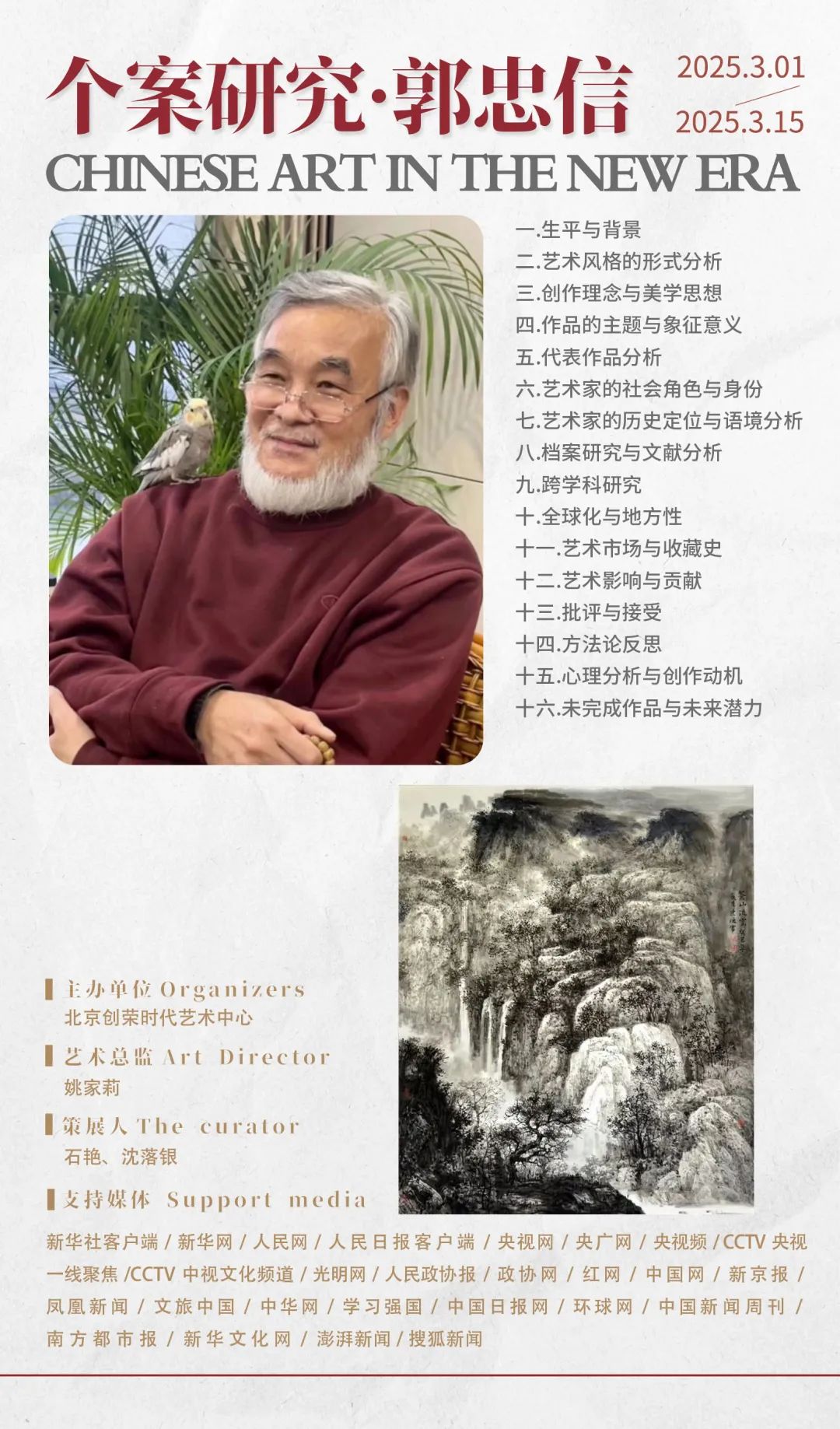

艺术个案研究 |郭忠信:“彩墨韵致,山水清雅” | 2025

艺术,作为人类文明的精神镜像,始终以感性形式编码着个体与时代的双重记忆。在全球化与数字技术重塑文化生态的当下,艺术创作已突破地域与媒介的藩篱,成为跨文化对话的活性载体。本研究以艺术家个案为棱镜,旨在穿透作品表层的形式美学,探求其背后交织的文化基因、心理图式与社会能量场。

传统艺术史研究常受限于风格演进线性叙事或天才论范式,易将艺术家简化为艺术运动的时间注脚。本课题则尝试构建“微观—中观—宏观”的三维研究模型:通过视觉符号的考古学解构(微观),还原个体创作系统的生成密码;借助跨地域艺术家社群的比较研究(中观),定位个案在文化迁徙中的坐标位移;最终连接后殖民理论、媒介生态学等视角(宏观),揭示艺术实践如何作为社会变革的隐形推手。方法论上,除图像志分析与档案梳理外,更引入数字人文工具进行创作母题的语义网络建模,并采用参与式民族志深入艺术家工作室,捕捉未被文本化的创作现场逻辑。

此研究的学术价值不仅在于填补某艺术家系统性研究的空白,更试图回应当代艺术研究的范式危机——当NFT艺术颠覆物质性、AI创作挑战作者主体性时,个案研究如何超越传记式书写,成为解码文化转型的密匙?我们期待这项研究能为艺术社会学提供新的分析单元,同时启示文化机构构建更具生态性的艺术评价体系。

全文将以“创作语言的重构—文化身份的协商—社会介入的路径”为线索,在流动的现代性语境中,展开一场关于艺术主体性如何在不同权力场域中自我重塑的思想实验。这既是对个体艺术生命的深度凝视,亦是对艺术何为的当代诘问。

郭忠信

毕业于河南大学工艺美术系、清华大学访问学者。中国美术家协会协会员、河南省美术家协会理事;河南省政协书画院院务委员,民盟中央美术院河南分院中国画艺术委员会主任,鹤壁市政协八,九,十,十一届常委,鹤壁市文联兼职副主席,市美协原主席。鹤壁职业技术学院人文教育学院教授。美术理论曾受教于汤池先生、绘画师从王宏剑先生。多篇论文和国画作品发表在《文艺理论与批评》、《美术》、《国画家》、《装饰》、《艺术教育》。著作《历代山水画的意象道境》被国家图书馆、北京大学图书馆、清华大学图书馆收藏。山水画作品多次入选中国美协、国家画院、中央电视台主办的展览,曾有多家媒体评介,在清华大学艺术博物馆,北京大学赛克勒考古博物馆,国家博物院,河南省美术馆,近十余年先后举办公共艺术教育课多场,被多所大学美术学院聘为名誉和客座教授,并举办《历代山水画的笔墨与时代精神》,《漫谈人与山水和谐之道》等专题讲座,山水画作品被中南海,中央电视台,河南省档案馆,河南省美术馆,河南大学及海内外收藏机构和友人收藏,在专业领域有一定的影响力。

秋意云水,象中有境——品郭忠信画作

文/席卫权

与忠信兄相识已久,往来却不绵密,经年偶遇也匆匆。此兄方脸美髯、身形清癯,宽厚待人、内存刚正,相交有人文气,风雅而平易,令人感佩。

郭忠信是中原画界的文化人,毕业于河南大学,清华大学访问学者,画外喜读诗书、日课临池,精研典籍、撰文立说,其著《历代山水画的意象道境》被国家图书馆、北京大学图书馆、清华大学图书馆收藏,其文见诸《文艺理论与批评》《美术》《装饰》《国画家》杂志等刊物,颇引业界关注。在绘画方面他虽广为涉猎,但主攻山水,讲求由理入道,创作实践与文论相合。在绘画风格和美学思想方面其上承宋元文脉,自然适意、苍润简远、幽旷清秀,下溯明清意趣,潇洒隽朗、墨色淋漓、格法多变,能融会贯通、借古开今,师法自然、观照现实,自成面貌。

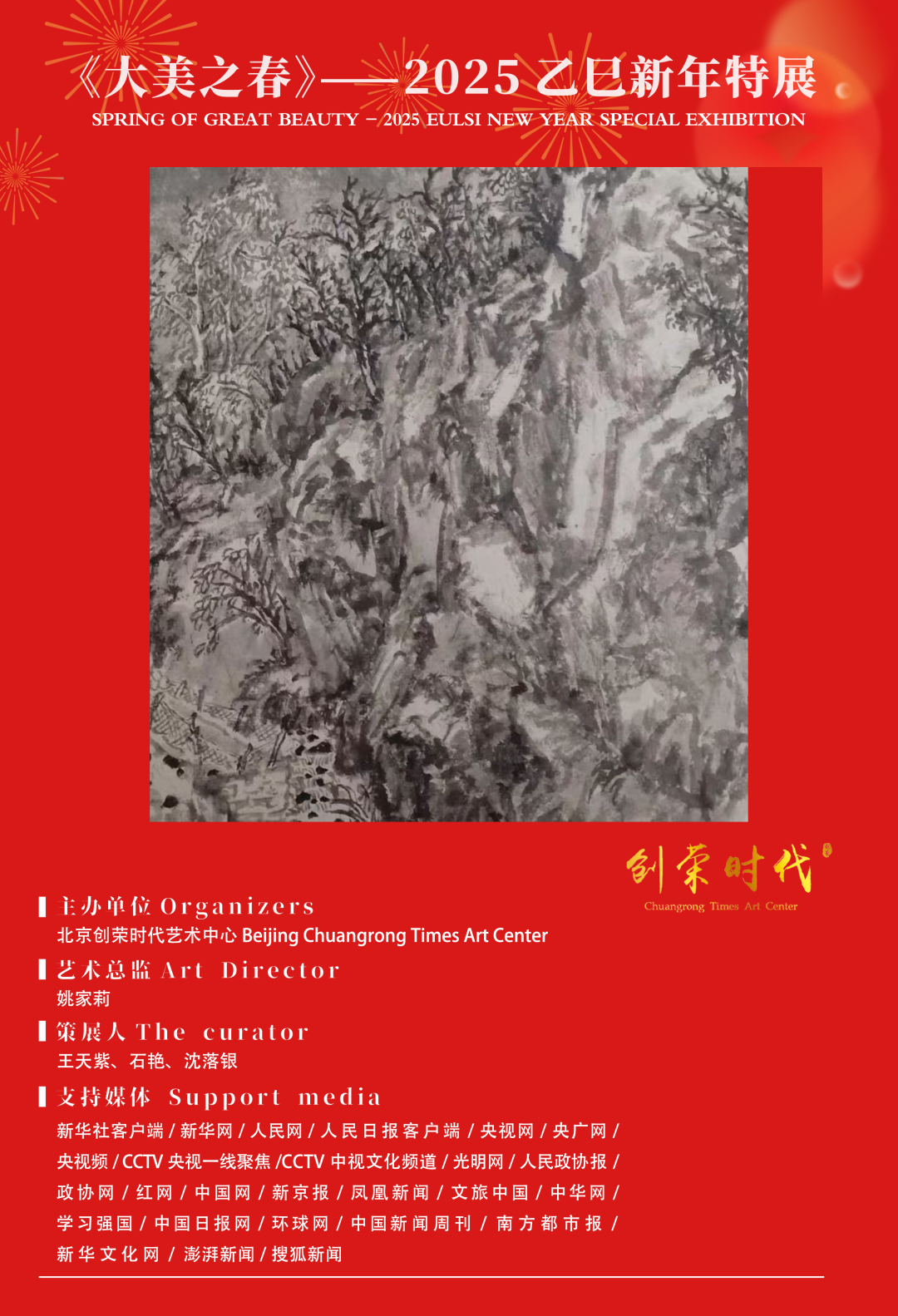

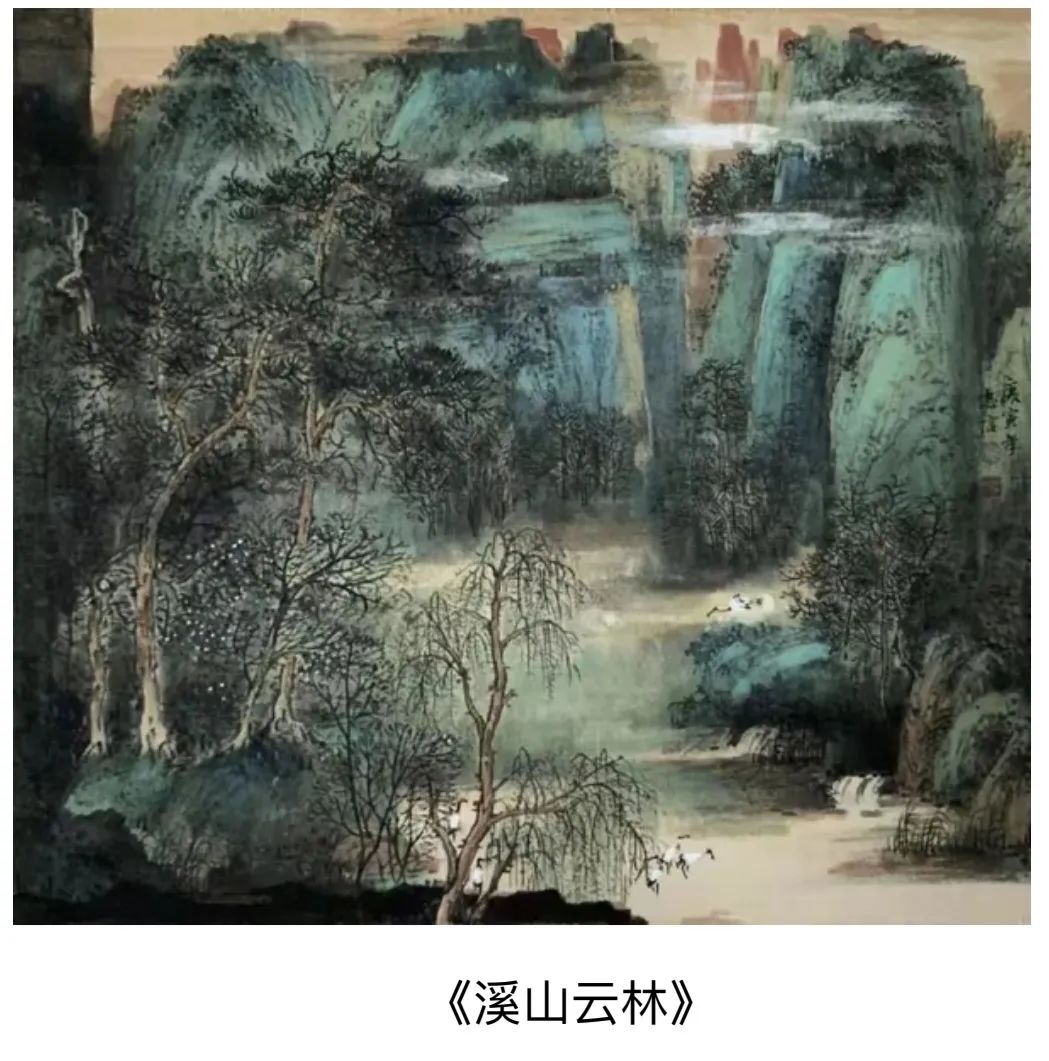

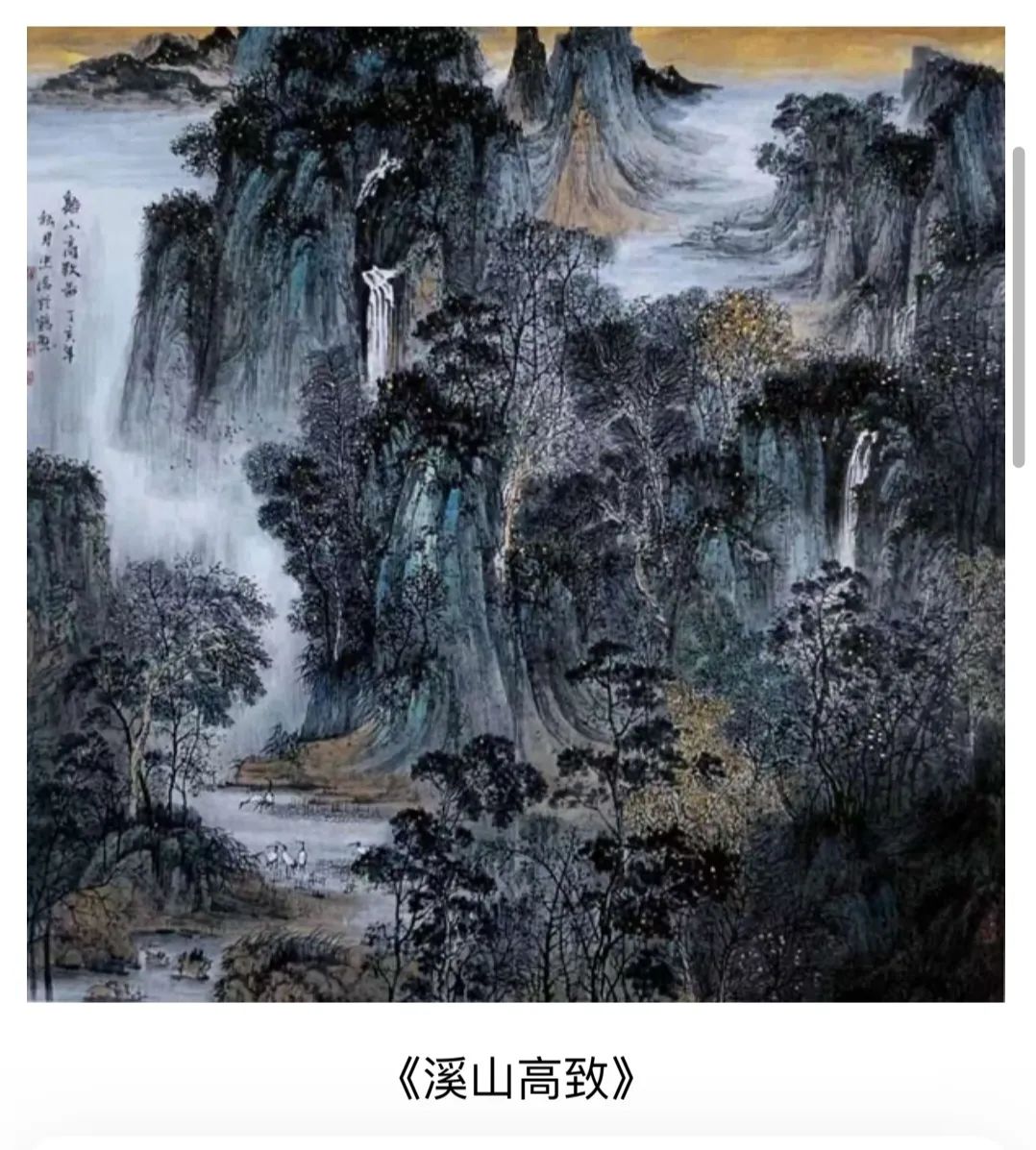

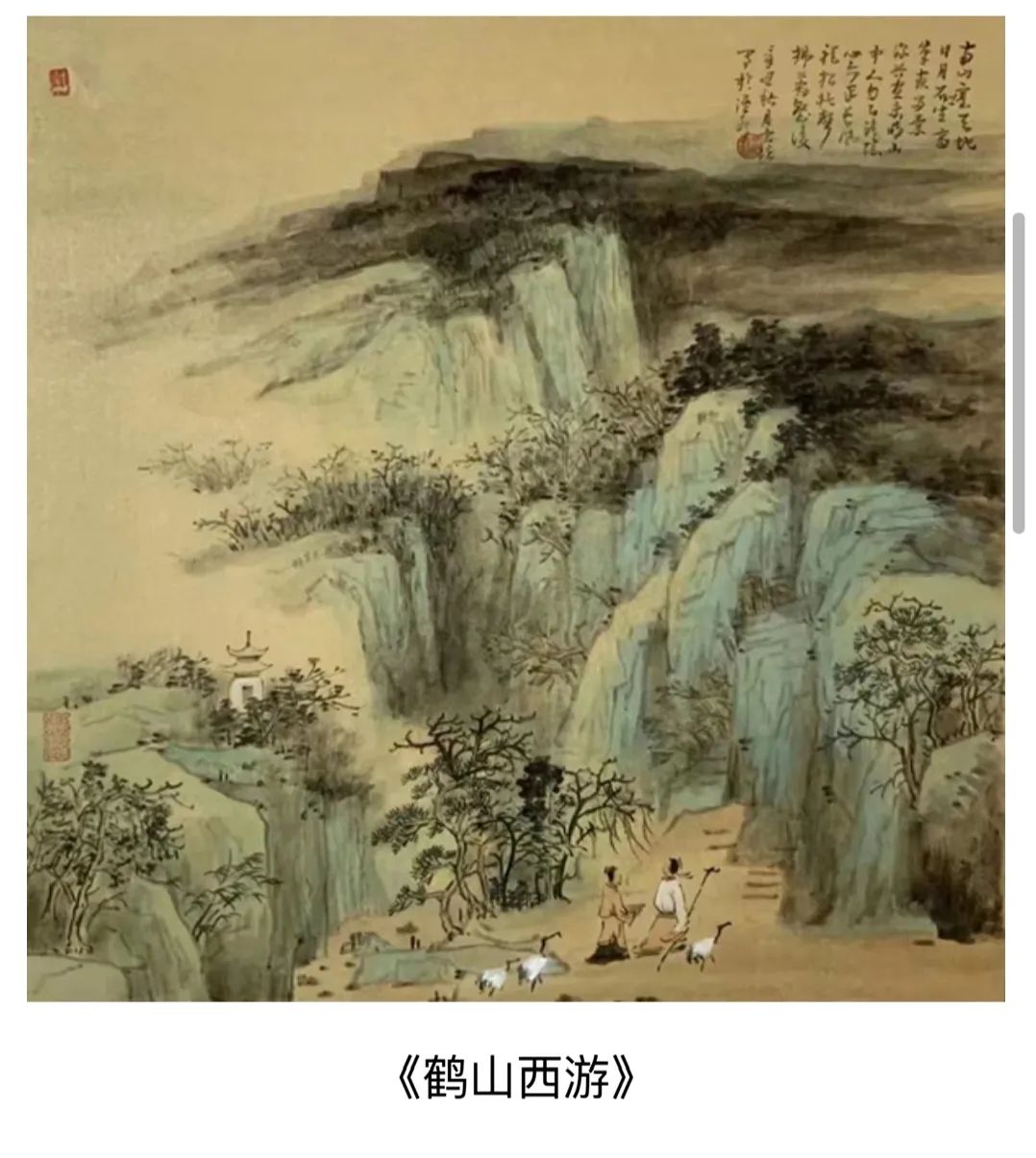

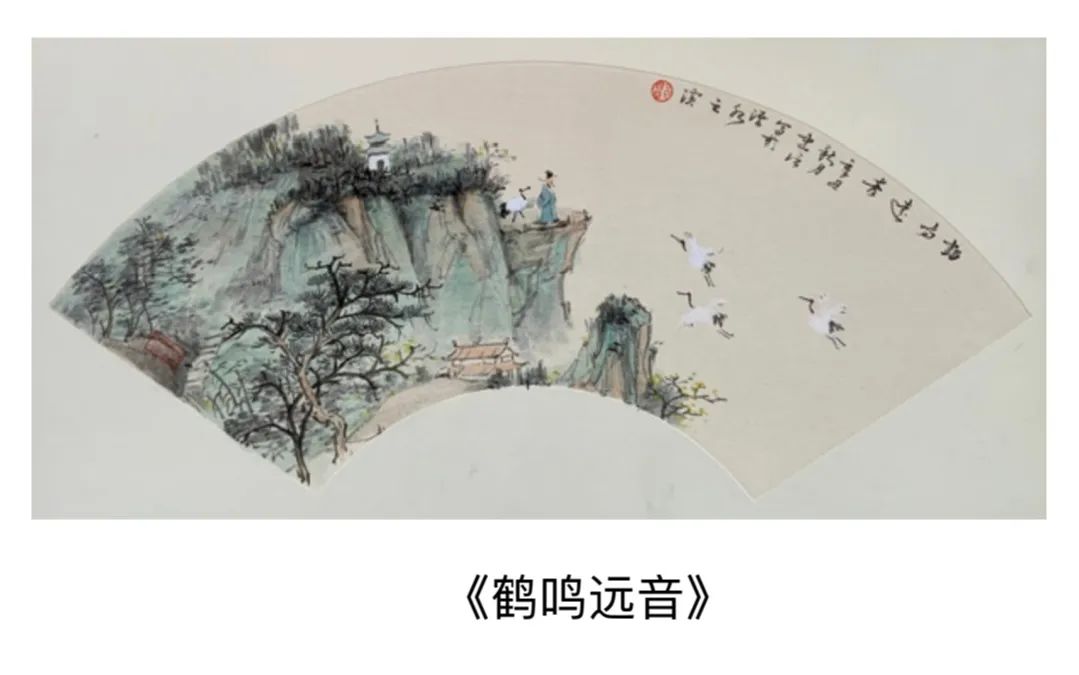

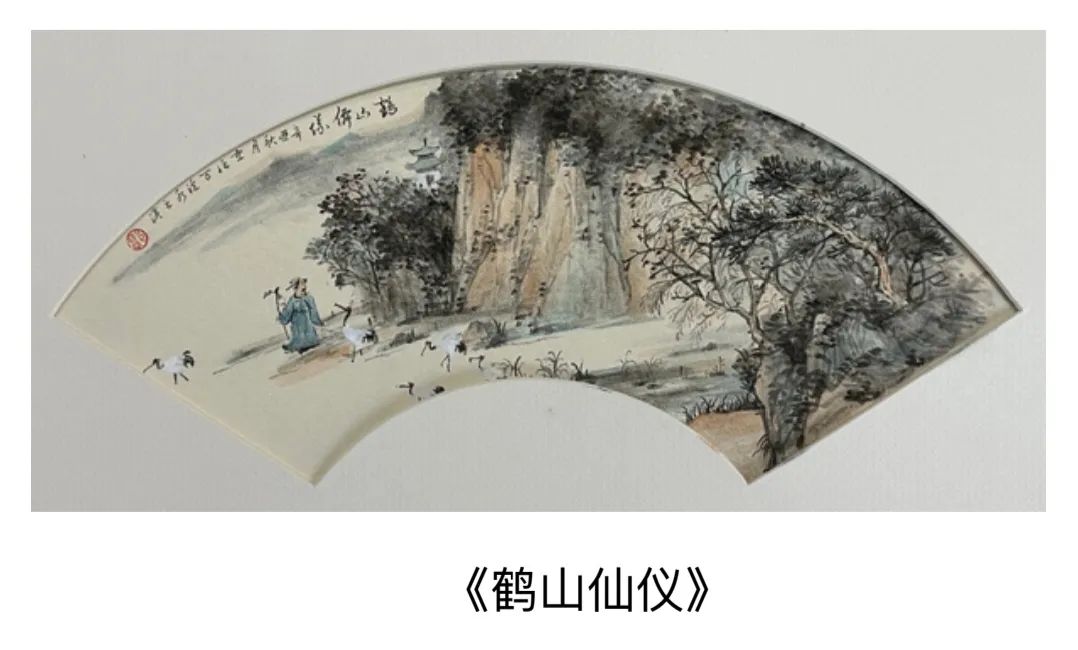

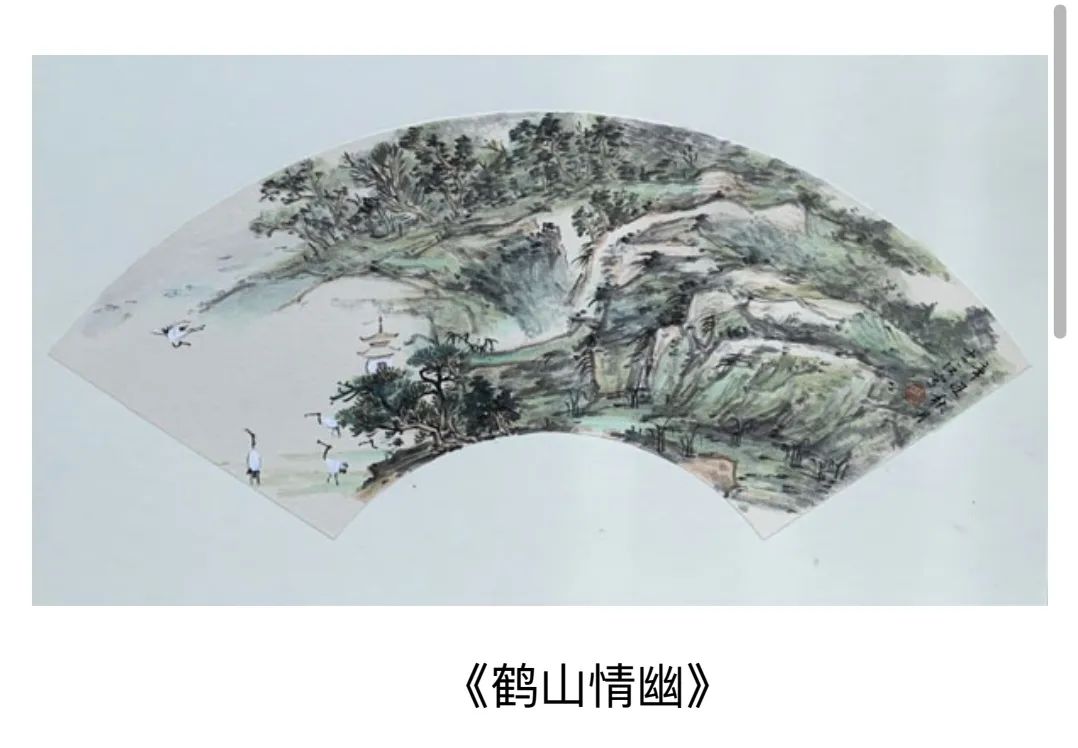

他的山水画主题可概分为两类,一类趋向探究传统、巧借今法,以形写神中由笔墨达澄明,如《雪韵况味》《秋山流韵》等,超脱如幻境,光影婆娑、清远野逸、净水无波;一类贴近生活,能实景入画,如《和风余韵》《山乡秋歌》《馨香》等,现邻家居舍、寻常巷陌,牧羊北坡、茶香竹影。忠信兄画山水不求多,不会因为“胸有成竹”而刻意造景,平日读书观画赏了心、游山望水动了情才下笔,画中情愫隐然,静中取意,显勃勃生机,因而十分耐得细品,可谓画有特质故不流俗。

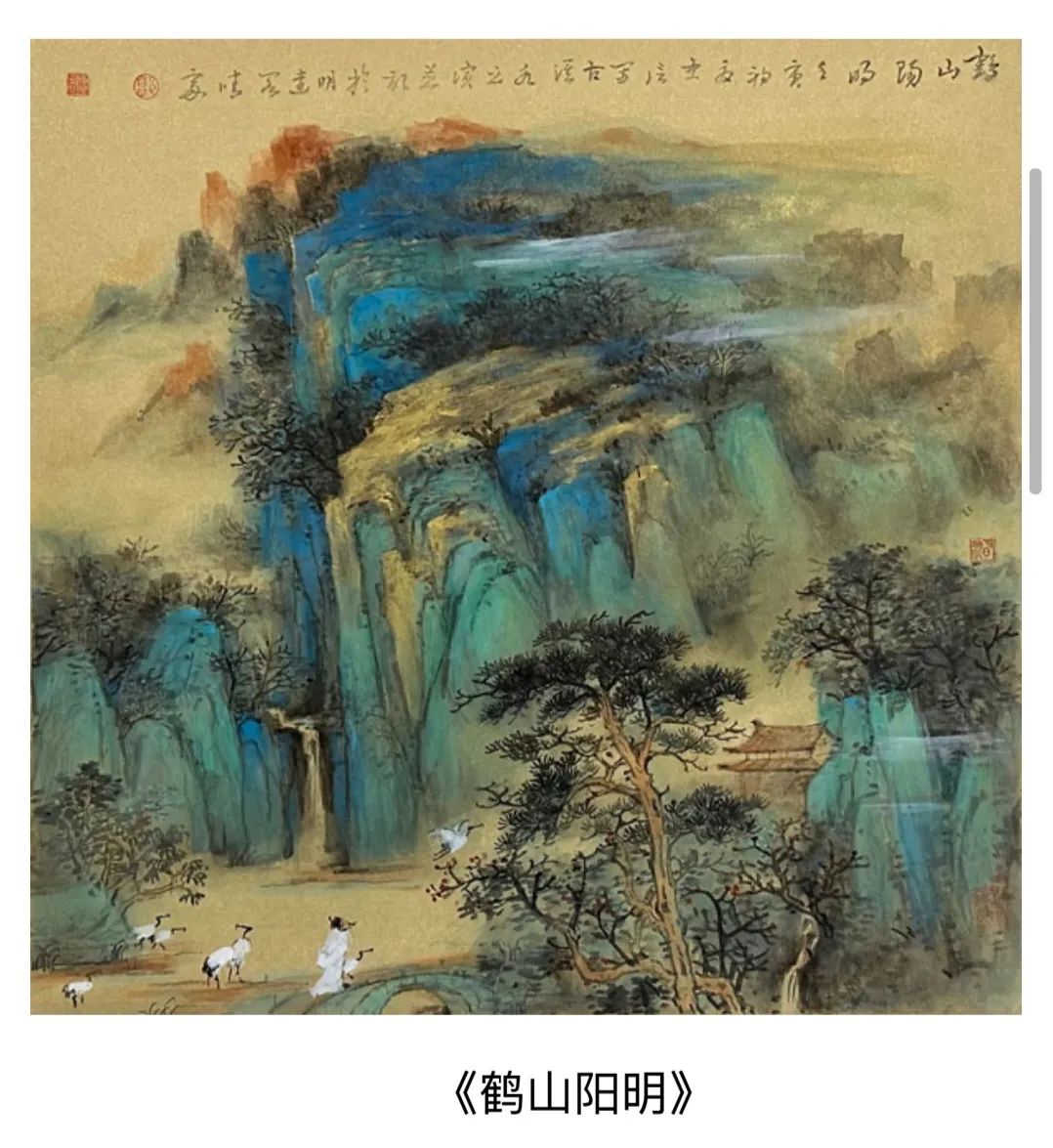

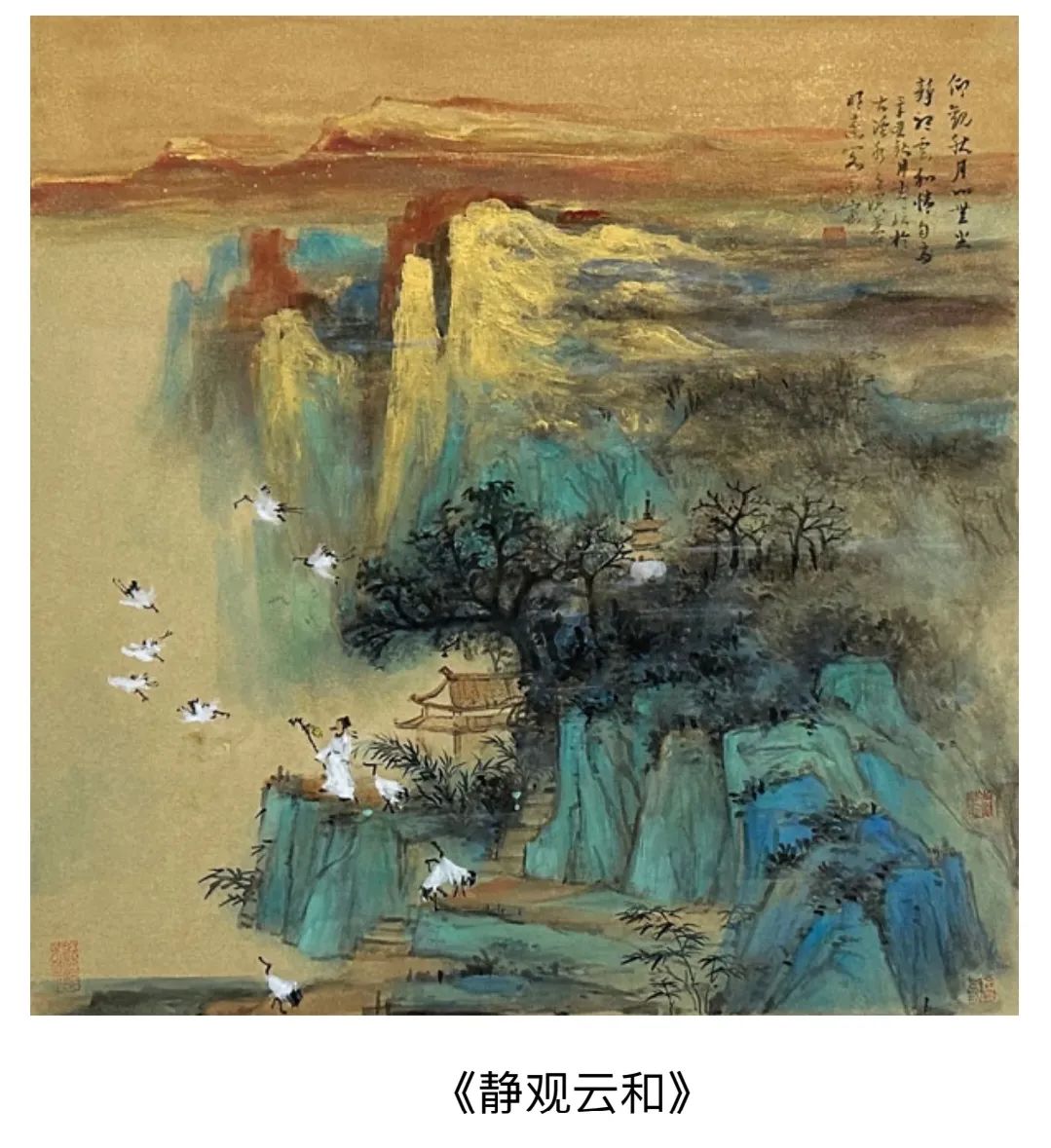

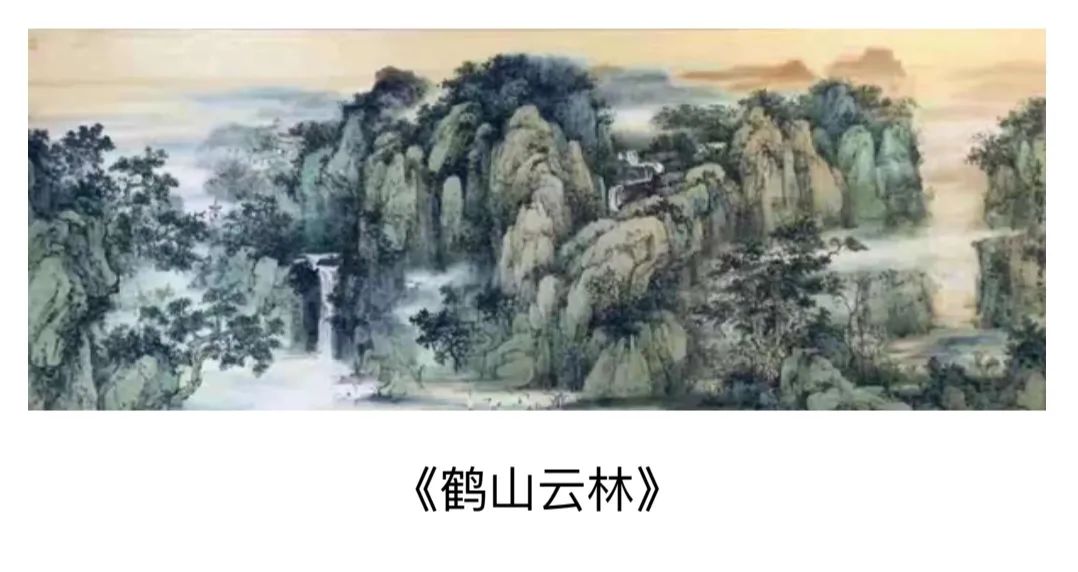

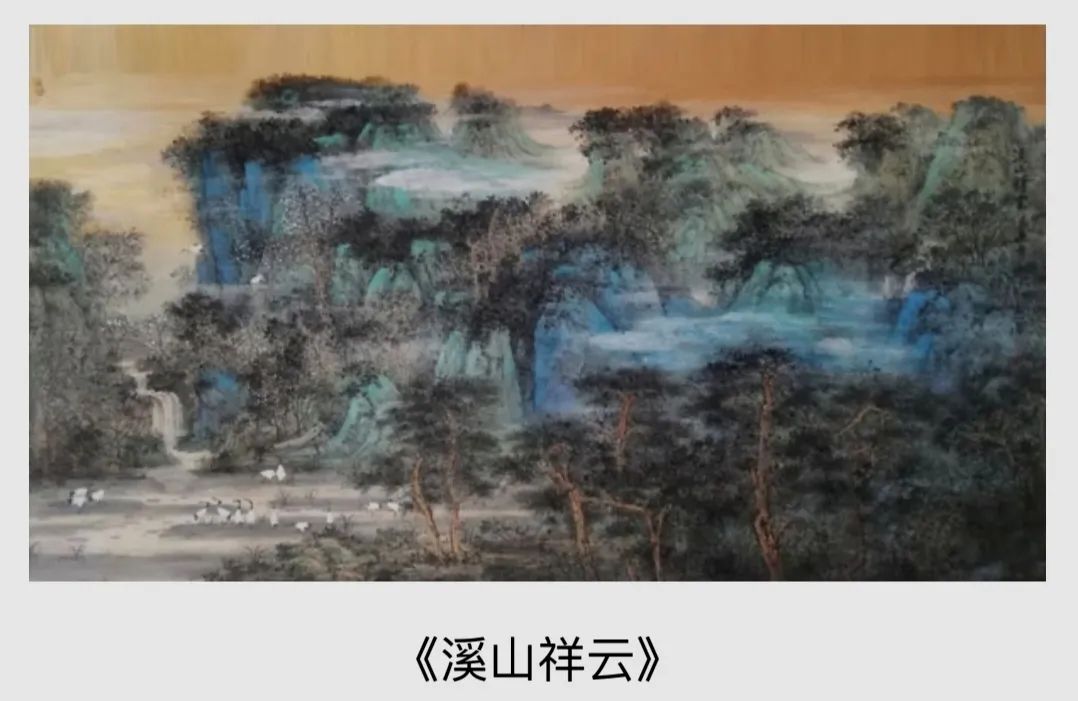

其作品特色之一是以形塑境、不碍笔墨。山水画自宋元至明清,逐步形成了一种诗意为先的审美意象。文人画作借由笔墨使转所追求的写意精神逐步解构了“形似”的必然,从“应物象形、随类赋彩”到“逸笔草草”或“似与不似之间”的过渡,带来一种情感表现的自由和“不求形似”的自在。但这种传统实在需要修为和悟性,画中须凸显对笔墨语言的准确把握和对内在“文心”的透彻理解。此中“造型”与“笔墨”常有矛盾,执意“造型”又兼得笔墨是为一难。而忠信兄兼有中西绘画的长期实践经验,加之精研书画学理,外师造化中得心源,他的画以笔墨塑型,树有阴阳、屋可起居、山分南北……景实而境虚,观之质朴实在,可迁想得妙,既求得意境又不失书写意趣,难能可贵。

其二是他的作品中技不避巧,“尚意贵神”。中国书画传统“尚意”,一般讲究宁拙毋巧,以自然朴素之象求神采和境界。但巧与拙也是个辩证关系,不经验“巧”的过程实难达成对“拙”的正确理解,一如“极饰反素”、“大巧若拙”等古语都隐含此理。忠信兄的画作整体风格偏向工稳,状物写形多见巧思,笔墨章法皆有法度,与之论画,可知他在艺术求索的道路上对“语言”探究的谦逊和执着。他曾在画史研究的有关著述中总结到:“无论唐、宋、元山水画的独辟蹊径、造化自得,还是明、清画家静虑理法、畅道顺则,都可以从中推究各自存在的意义和价值……需要我们再进一步温故笔墨、体悟妙理,感悟历代山水画家的情怀”。刘勰在《文心雕龙·神思》中论曰:“独照之匠,窥意象而运斤”;明人杨慎有云:“有工而无性,神采不生;有性而无工,神采不实”。忠信兄的绘画理念与诸贤相合,认为绘事畅神,工巧为用,关键在不拘泥。

其三忠信兄画作气象端正、润泽。“仁者乐山,智者乐水”,亲近山水可以视为中国古典文人养心明智的一种方式,映照的是澄怀观道,人品修行的态度。清人王昱主张画者唯有重养性修品,“则理正气清,胸中自发浩荡之思,腕底乃生奇逸之趣”。山水画布白可求奇僻,墨色可以恣肆,但气息要正,正所谓“象由心生”。画之格调显现执笔者品性、学识、旨趣、情感和智慧,是其心灵和人格的关照。观忠信兄画作如品香茗,听雅乐,清澈纯美,安闲淡泊,无火气、无霸气、无做作之气,既便下笔繁复,仍能简约从容,景象中透出虚静与空灵。相信达此意象必与他平日德行学养相合,也与他的澄明心境相应。忠信兄与“山水”有缘,自幼生长于豫北太行山东麓的古城,此处云梦山相伴、淇河环绕,绿水青山,水田盈野。他常为此感到满足和欢愉,自言“道从欢喜生”。

品读忠信兄山水需得心境,画如其人,低调内秀,娓娓道来的笔墨铺陈中,能见儒雅、劲健、洒脱、灵秀,且温润、朴厚、亲和,近观远望,莽莽苍苍,泉声淙淙,夏山如昨,秋水临风,自有一番诗意。最后摘忠信兄诗句为结语:“象象之有象中意,意意之有意中境”,期待再次偶遇。

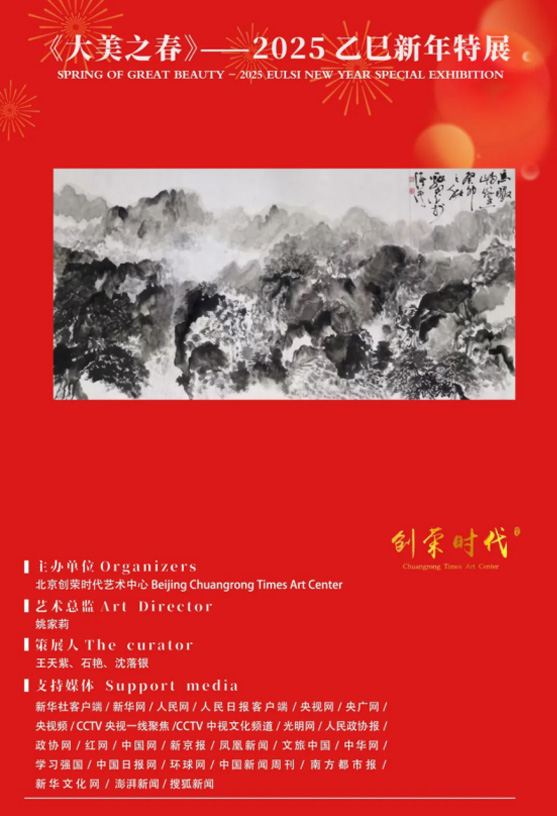

《青山竞秀》

创作心谈:

中国山水画艺术的基本精神,乃崇尚自然、天人合一。历代山水画家之作品中至性至爱的流露,源于自然,又超然其外。“自然”是一个抽象的概念,指的是一切非人为的、天然的存在,既可包括自然界,也包含人的自然天性。古代先哲不把自然看作无生命的、异己的存在,而将天地宇宙视为内心的托寄;用主观意识理想的精神来包容任意改变天地宇宙,研寻自然存在的组合方式;采取高远的视点画全景林泉丘壑,长卷巨幅,形成了中国传统山水画的一大特点。从高处把握景物,从大处透视整体是中国先哲们的宇宙关照法。在这种关照中,画家流动着瞟瞥上下四方,一目千里,同时也可以画一角半边,细致到一草一石,一水一木,体现大自然生命节奏变化的韵律。从根源上讲,与中国哲学以“气”为中心的宇宙生成论潜在相通。画家变静态的孤立山川为动态的流动山水。在笔情墨象之中,蕴含着情思,也体味着“道”的自然,流透着人格乃至对生命宇宙的体验。

摘录《历代山水画的意象道境》郭忠信